夫と死別し、65歳を過ぎたある女性が、美大生との出会いから「ほんとうの自分」に気づき、映画制作をはじめる――。漫画『海が走るエンドロール』は、連載開始から瞬く間に話題をさらい、いまもっとも注目される作品となった。

高齢になってから映画制作をはじめる主人公・うみ子の姿に、「シニアになってからの学びなおし」「何歳になっても挑戦していい」といったメッセージを読み取る人も多いだろう。しかし、作者・たらちねジョンは「私自身がそういう想いで作品を書いたり、メッセージを発信したりしたことはないんです」と語る。

キャラクターの一人ひとりが、「現実世界にこうして生きている人がいるかもしれない」と思わせるようなリアリティーをもって描かれる同作。そこにはどんな意図が隠されているのだろうか。そして、7月14日に発売された第3巻に込めた想いとは。たらちねジョンに直接、話を聞いた。

「感情優位」で物語をつくった

―『海が走るエンドロール』3巻発売おめでとうございます! 『このマンガがすごい!2022』(宝島社)オンナ編の第1位にも輝いたこの物語の出発点を、あらためて教えていただけますでしょうか。

たらちねジョン(以下、たらちね):最初に決まったのは、「映画ものをやりましょう」でした。漫画のタイトルに「エンドロール」とあるように、最初から映画を描いた作品にする意識は強かったです。私が美大出身なのでうまく描けるのではないかと思い、主人公が美大の映画専攻に入る……という方向に広がっていきました。描いていくうちに学生生活とキャラクターが増えてきたので、「美大生もの」という要素や印象もいまはあるかもしれません。主人公が65歳の女性というのは、編集さんからのアイデアでした。

たらちねジョン

兵庫県出身。これまでに『グッドナイト、アイラブユー』(KADOKAWA)、『アザミの森の魔女』(竹書房)といった作品を世に送り出し、2020年より「月刊ミステリーボニータ」(秋田書店)にて『海が走るエンドロール』を連載中。「たらつみジョン」名義でBL作家としても活動している。

―1巻は、夫を亡くした茅野うみ子(ちの うみこ)が濱内海(はまうち かい)との出会いを経て「自分は映画を撮りたい側の人間だ」と気づき、映画を撮ることを決めます。2巻にはうみ子が美大に入り、美大での学生生活がスタートしますね。

たらちね:そうですね。1巻は「うみ子出発編」のような感じなのかなと自分で思っています。2巻は美大での日々を描きながら、うみ子と海、そして周りの人たちのキャラクターを掘り下げたかった。そして3巻は、表紙にもなっているsoraがある意味メインを務める巻ですね。彼はプロの厳しさや現実的な意見をうみ子にどんどんぶつける役どころで、当初の予定より大暴れしています。こんなにメインを張るキャラになるとは、最初は全然思っていなかったです。

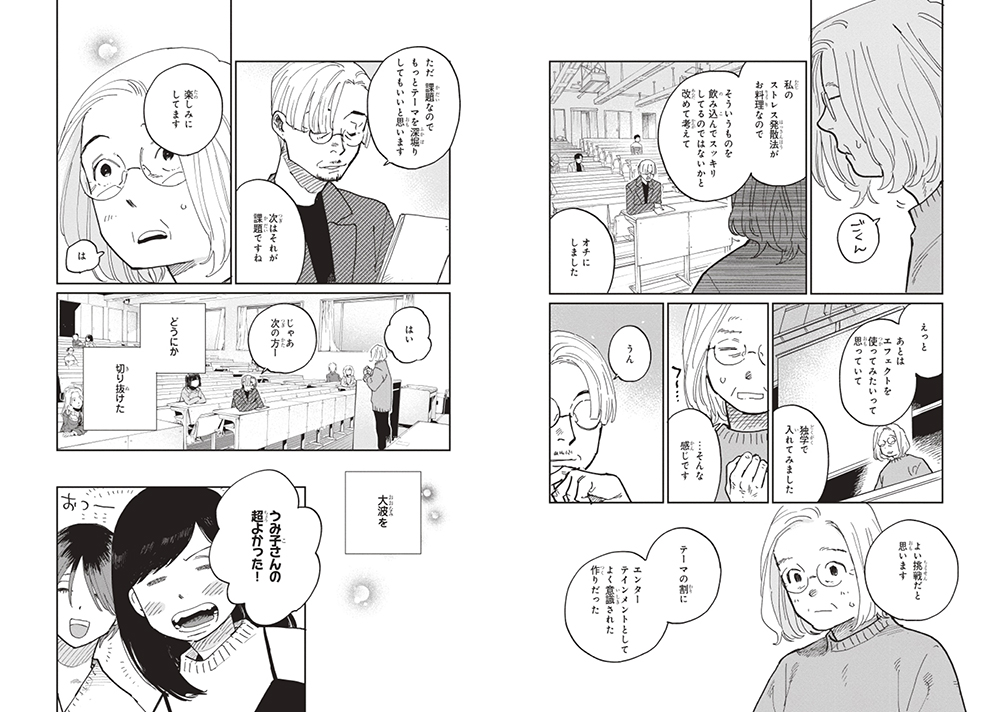

2巻で登場する新キャラクター「sora」の初登場シーン ©︎たらちねジョン(秋田書店)2021

―俳優かつインフルエンサーで、うみ子たちの学校に入学してきたsoraは、2巻に登場し、うみ子の心に波を生じさせます。3巻はさらに物語をかき乱している印象ですが、「当初より大暴れ」ということは、全体の構成に大きな影響を与えているのでしょうか?

たらちね:もともとsoraが登場する予定はあったんですが、意外といいキャラになったので(笑)、だいぶボリュームが大きくなりました。連載をはじめるタイミングは、人気も反響もまったくわからないところではあるのですが、だいたい4巻くらいのお話になると考えていました。これまで自分の連載が最長で4巻だったので、だいたいそれくらいの長さかなと。ただ、いまはそれよりも長くなりそうです。

―たらちね先生は月刊誌『月刊ミステリーボニータ』(秋田書店)での連載は初めてですよね。連載までの経緯はどのようなものでしたか?

たらちね:秋田書店の編集さんに声をかけていただいたのは、前作の『アザミの城の魔女』(KADOKAWA)の連載が終わるめどが立ったタイミングでした。……そういえばどういう経緯だったんでしょうか?(同席していた担当編集に尋ねる)

編集:ちょっと私自身の話になっちゃうんですが……。そのとき「おもしろい漫画ってなんなんだろう?」「売れる漫画がおもしろい漫画なんだろうか?」と、わからなくなってしまっていた時期だったんです。そこで出会ったのがたらちね先生の『アザミの城の魔女』。主人公2人のキャラクターがすごく優しくて、この2人だから生きていける関係性のつくり方がすごいなと。すごく心に響いて、たらちね先生との仕事をしたいと思ったんです。

2019年から2020年まで連載された『アザミの城の魔女』(KADOKAWA)

たらちね:そうだったんだ! 『アザミの城の魔女』は、じつは当時の編集さんと「すごくキャッチーなものを一回描いてみよう」と決めてつくった作品でした。漫画のセオリーや盛り上げる部分のつくり方などのテクニック的な部分を強く意識してつくっています。掲載していた『コミックタタン』はもともと青年誌派生だったため、それに合わせてモノローグも基本禁止にしています。ただ描いている間、「私は少女漫画のほうが向いているのかもしれない……」という思いがふくらんでいたので、少女漫画誌である『月刊ミステリーボニータ』から連絡をいただいたときは、気持ちが爆発しました。

『アザミの城の魔女』はファンタジー作品なのもあって、「伝えたいこと」よりも、「伝えなきゃいけないこと」を意識して話をつくることが多かったんですね。どちらが良いとか悪いとかという話ではありませんが、『海が走るエンドロール』は、自分の感情優位で物語をつくってみたいなと。かなり私自身の内面や、思っていることを出している作品です。

―『アザミの城の魔女』は魔女が弟子を取るところからはじまるお話で、姉弟関係や弟子同士の複雑な友情など、関係性にぐっとくる作品でした。そういう制作秘話があったんですね……! 『海が走るエンドロール』は、少女漫画的なモノローグを使いつつ、キャラクター描写に映画的なところもありますよね。うみ子の背景の小物で彼女がどういう人かを示しているところが映画のようだなと感じました。

たらちね:レトルトを抵抗なく試してみるとか、お昼のテレビがつまらないといった、うみ子が初登場時に見せる様子は「あるある」を狙ったわけではないのですが、たくさんの方に共感してもらえて、かつ言及してくれる方が多くてうれしかったです。方向性が間違っていないんだと、どんどん入れるようになりました。

©︎たらちねジョン(秋田書店)2021

予備校、美大、フリーター、25歳で商業デビュー

―たらちね先生自身、美大出身だと明かしていらっしゃいます。うみ子のような大学生活だったんでしょうか?

たらちね:うみ子と同様、映像をつくる課題はありました。でも違うのは、1、2回つくってみたけれど、みんなのスケジュールが合わなくてスタッフが集まらなくて……。私ももともとサボりがちな学生だったので心が折れて、「漫画が一番効率的だよ!」と思って漫画を描くほうに行ったところですね(笑)。

―漫画は映画と違い、一人でもつくれるところがありますよね。漫画はずっと前から描いていらっしゃったんですか?

たらちね:いえ、高校のときに漫画家を目指している友達がいて、彼女と音楽のPVを漫画に描き起こすようなことはやったことがあったんですが、本格的に描くようになったのは予備校で東京に出てきた18歳くらいですね。そのタイミングで初めて同人というカルチャーを知って、同人誌を制作するようになりました。

―予備校の思い出もうかがいたいです。

たらちね:予備校の先生に「お前、めちゃくちゃ才能ないよ」とか「お前みたいなもんはなんとなく人生うまくいくと思うけど、俺はムカつく」みたいなことを言われたことですね(笑)。

―アドバイスを通り越して、暴言じゃないですか!?

たらちね:当時は嫌な気持ちでしたが、漫画として考えるとそういうことを言ってくるキャラもいてほしいんですよね……(笑)。そういう経験が、うみ子が通う美大の教授たちやsoraの発言などに反映されているところはあります。

©︎たらちねジョン(秋田書店)2021

たらちね:美大卒業後は、25歳まではフリーターをしながら、20万円貯まったら海外に行く……というような日々を繰り返していました。そのころ、「25歳までにインプットしないといけない、それ以降はインプットしてもダメ」という謎の焦りがあったんです。たぶん誰かの言葉が呪いになっていて、いま思うとそんなことは全然ないんですが、「25歳までにいろいろしなきゃいけない」と思っていたんですよね。25歳過ぎたあたりで編集さんに声をかけられて商業デビューしました。

―亡き母の手紙に導かれて青年が旅をする『グッドナイト、アイラブユー』(KADOKAWA)は、そんな日々でのインプットが活かされている面もありそうです。たらちね先生にはBLレーベルでの別名義(たらつみジョン)もありますが、BLレーベルでの声がけのほうが早かったのでしょうか?

たらちね:ほとんど同時期だったと思います。正確にはKADOKAWAでの連載漫画の企画・準備中のタイミングにBLレーベルからも声をかけていただいて。「BLの編集さんからも声をかけられています」とKADOKAWAの担当さんに相談したら、「まだ連載まで準備期間があるから、BLで描いてみるのもいいと思います。雑誌でほかの作家さんと並んだときに、自分の漫画がどう見えるかは勉強になりますよ」と言われて、BLレーベルのお仕事を引き受けることを決めました。実際、商業作品として自分の作品が雑誌に載って初めて、「読みにくさ」「読みやすさ」が見えてくるところがありました。

―たらちね先生は、自身の作品に対して客観的なイメージがあります。

たらちね:いや、全然! 私は感情で漫画を描くタイプで、自分のことは俯瞰して見られているわけじゃないとは思います。俯瞰をしようと思うけど、やっぱり感情が勝ってしまうときに、編集さんの修正提案がすごくありがたくて。感情がドカーン! となって言葉足らずになっているところや、全体の構成を考えられていないところを、「もっと読者がわかりやすいようにこうしたほうがいい」や「次の場面を引き立てるために前のシーンを抑えたほうがいい」など、冷静に言ってもらえるんです。いろいろな作家さんと編集さんの関係がありますが、私は編集さんがいないと変な方向に突っ走っちゃうタイプだなと感じています。

「自分の漫画は売れない」と思っていた

―『海が走るエンドロール』は、Twitterに投稿した1話が大きな反響になり、コミックスのヒットにもつながりました。こうした「バズ」に対して、どのように感じていたんでしょうか。

たらちね:注目されたことは……怖かったです。作品を発表する側として、責任が重くなったような気がして緊張もしました。ただ最初は怖さの比重が大きかったのですが、それ以上に「今後、好きなことをやらせてもらえる」といううれしさが勝ちました。自分が思っていたことが、こんなたくさんの人に共感してもらえるんだと。漫画家をこれまでやってきて、なんとなく「自分の漫画は売れないんだろう」とずっと思っていたんです。多くの人に読んでもらえる世界線があるなんて、嘘みたいだと感じました。

―読者からの反響で、印象に残っていることもおうかがいしたいです。

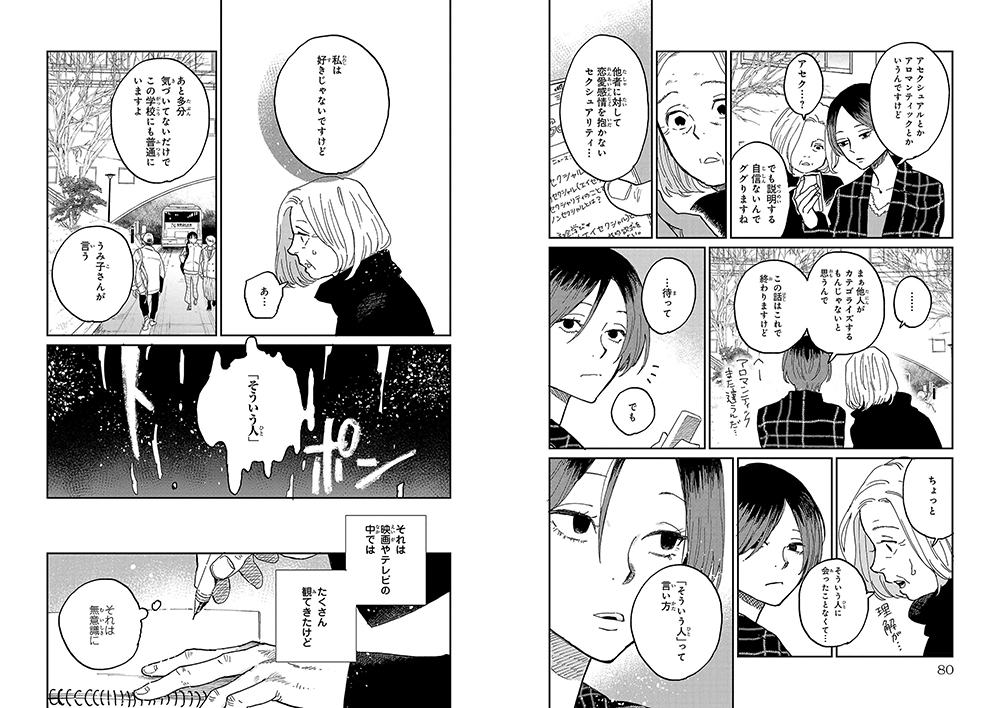

たらちね:2巻で海について、友人が「アセクシャル」「アロマンティック」という表現で語っているシーンがあるのですが、そこには賛否両論がありました。海自身が言っていることではないですし、他人が決めるものでもないのですが、当事者の方からの「この言葉が漫画というコンテンツで描かれるのがそもそも嫌だ」という声も見て、難しいなと。

©︎たらちねジョン(秋田書店)2021

―うみ子と海の関係性は、いまのところ名前をつけづらいものだとは思うのですが、たとえばうみ子の感情が恋愛というかたちで描かれることはあるんでしょうか?

たらちね:展開として実際にあるかどうかは別にして、「あっていいことだ」というふうには描きたいなと、いまの時点では考えています。読者のなかには、「うみ子さんは海くんに恋をしないでほしい」と思っている人もいるでしょうが、そこには「おばあちゃんと呼ばれる女性が若い男の子に恋をすること」自体への嫌悪や偏見も含まれているのではないか、ということを考えるキッカケになるような漫画を描きたいです。

©︎たらちねジョン(秋田書店)2021

―セクシュアリティに限らず、『海が走るエンドロール』には、「こういう風に生きている人が実在していそう」という手触りがありますよね。個人的にぐっときたのは、3巻でうみ子が出会う若い男性ADのエピソードでした。おばあちゃんだから体力的にきつさを感じているうみ子に対して、若い男性ではあるけれど「体力がついていかなくてやめて、しばらく閉じこもっていた」過去を話す。こういうリアリティを感じるエピソードは取材をしているのでしょうか。

たらちね:ADのエピソードは、とある企画で、仕事場に映像制作会社の撮影スタッフさんが来てくれたところを逆取材しました。そのスタッフさんは前職がテレビ局で、「体力がついていかなくて退職した」という話をしてくれました。ほかにも、周りに映像関係の人が多いので、いろいろと取材をしています。

―周りの人の話を聞くのはお好きですか?

たらちね:「フットワーク軽いね」とはいわれます(笑)。お仕事で出会った人だけじゃなく、飲み屋で偶然近くにいた人が映像関係で、親切に取材協力してくれる……というありがたいこともありました。

―日々が取材みたいな感じなんですね!

たらちね:確かに。でも取材に行った次の日は脳が焼け切っちゃうような感覚ですね。喋ることって本当に疲れるなと思います(笑)。ただ『海が走るエンドロール』を読者の方に支持していただいたことで、臆せずに質問できるようになってきました。これまでは「こんな自分がこんなこと聞いちゃだめだ、しょぼいやつと思われる」という自意識過剰な気持ちが強かったんですが、それよりも「漫画をおもしろくしないといけない」という使命感が出てきて、自分がどう思われるかは気にせずに質問できるようになってきました。1話のバズで一番大きな影響は、自信を持って発信できるようになったことかもしれません。

完全に悪い人間も、完全に良い人間もいない

―7月14日に発売した3巻は、soraが表紙を飾っています。すごくかっこいいですね。これはどういうシチュエーションなのでしょうか。

たらちね:ありがとうございます、気に入ってもらえてよかった〜。これはミーハーなファンに写真を撮られているというイメージです。

第3巻の表紙を飾るsoraの単独イラスト ©︎たらちねジョン(秋田書店)2021

―1巻のうみ子、2巻の海はそれぞれ、自分がカメラを持って読者のほうに向けている構図ですよね。でもsoraは向けられている。その、「カメラを向ける人」「向けられる人」の違いも感じました。soraの活躍によって、うみ子と海のあいだにいままでにない緊張感が生まれています。

たらちね:そうですね、soraを描くのは楽しいです。そもそも見ためがすごく描きやすい! 最近「海が走る」きっかけで芸能関係の方に取材させていただいたんですが、みんなすごくキラキラなんですよ。外見はもちろんですが、振る舞いがキラキラしているんですね。タレントや俳優という「見られる側」であることを意識していて、ちょっと一般人には出せないものを出している。「見られ続ける」ことに能力や運は必要なんですよね。soraはそれに自覚的な側で、海は無自覚な側です。

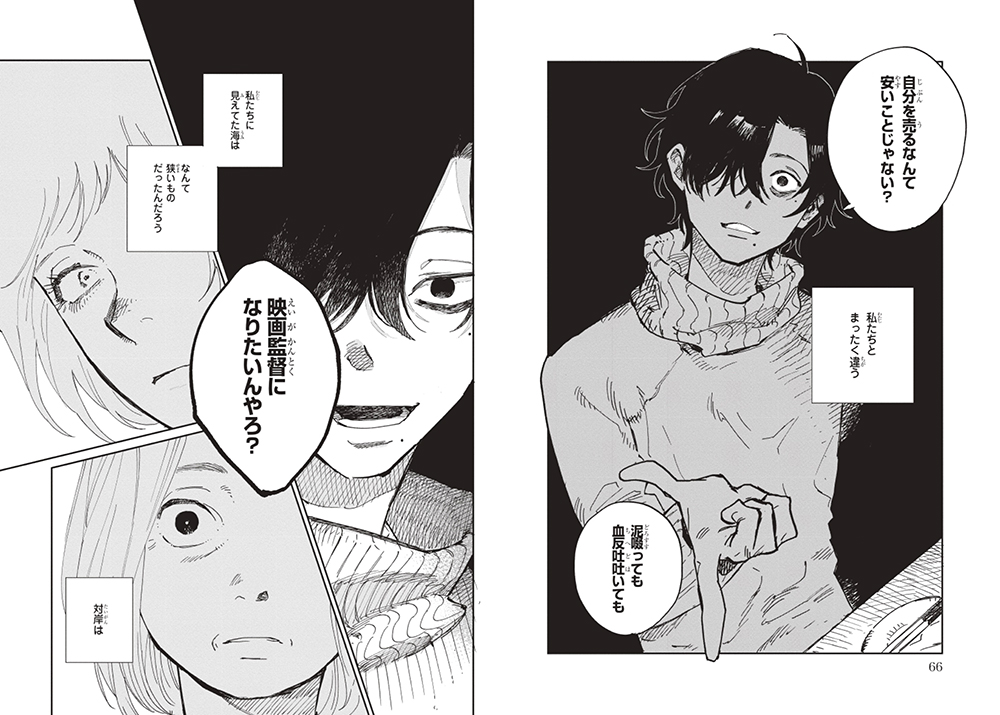

©︎たらちねジョン(秋田書店)2021

たらちね:soraは、「こんな都合のいいことがあるか」とツッコミを入れるもうひとりの私なんです。このままうみ子と海のふたりが映画を撮って、発表して評価されたりされなかったりしたら、ちょっとファンタジー色が強くなって、リアリティがなくなるのではないかと。うみ子が美大で会う同級生は良い子が多いですが、soraは初対面でうみ子を「おばあさん」と呼ぶ。でも実際、世の中にそういう人はいますよね。

―soraがいっていることも、あながち間違っているわけではなくて、とくに創作に関する発言では共感する人も出てきていますよね。さらにsoraの発言に影響を受けて、海がある決断をします。ひとつキーワードになっているのは「自分というストーリーを売る」というところだと感じたのですが、これは映画の世界だけではなく、漫画家などのクリエイターや、Twitterなどのインフルエンサーにも響くものがありそうです。たらちね先生自身はこのことについてどのように感じていますか?

たらちね:物語をつけて物を売るというのは、クリエイターだけではなくどんな企業もやっていることだと思います。とはいえ、いち読者としては、ストーリーをつけなくても純粋に良いものが売れてほしいなとやっぱり思いますし、漫画でいうと「作者の私生活は関係なくて、漫画で見せているものがすべてですよ」というのがかっこいい。でもそういうわけにもいかないんだろうなと同時に思っています。作者と作品は全然分断されていいと思うけど、パッケージになっているように感じています。

―巻を重ねることで、うみ子を描く上での変化はありますか?

たらちね:最初は母をモデルにしたり、私自身の一部を入れたりしていたんですが、どうなっていくのか未知数のキャラクターでした。でもいまは明確に、「うみ子さんだったらどうするか」が決まってきて、母でも私でもない人物として行動してくれる気がします。聡明な女性だな、なんでいままで映画を撮ってなかったんだろう? と不思議に思うくらいです(笑)。

―1巻は、「始めること、踏み出すことが大事」というメッセージを感じましたが、2巻以降、踏み出したあとで遭遇するさまざまなことで、うみ子もメッセージも変わっていくように感じました。

たらちね:自分のなかでは、「何歳から始めても遅くない」というメッセージは押し出したつもりはなくて。それよりもどちらかというと、自分は「見る側じゃなくてつくる側」だと気づいたうみ子が、いろいろな人に会っていろいろなことが起こっていく話なんだろうと。うみ子を通じて、読者の人に「そうか、こういう人ってこういうことを考えていたんだ」と思ってもらえるような漫画を描けたらいいなと思っています。そのなかでもとくに、完全に悪い人間はいないし、完全に良い人間もいないということは描きたいです。

―楽しみです。最後に、今後の展開を少しだけ教えてください!

たらちね:発売中の『月刊ミステリーボニータ』8月号収録のエピソードが3巻収録部分の続きにあたるのですが、うみ子と海の映画と関係に、ひとつ大きな変化が起こります。編集部には「今回一番おもしろかった」と言ってもらえてかなりうれしかったのですが、じつはそのエピソードから「海編」に入ります。海がひとつ目標に達するところで、またふたりの映画が動き出すのではないかなと思っていますので、それまで海を見届けていただけるとありがたいです!

- 作品情報

-

『海が走るエンドロール』第3巻

『海が走るエンドロール』第3巻

2022年7月14日(木)発売

価格:660円(税込)

著者:たらちねジョン

発行:秋田書店

- フィードバック 67

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-