『欲望の翼』(1990年)や『恋する惑星』(1994年)など、1990年代から数多くのヒット作に恵まれた香港の映画監督ウォン・カーウァイ。その主要5作品が4Kレストア版として生まれ変わり、8月19日より日本国内で順次公開される。新たな光が色鮮やかに照らす珠玉の作品群のなかでも注目したいのが、今年公開25周年を迎える『ブエノスアイレス』(1997年)だ。

香港の男性同士の実らぬ愛を描いた本作に対する公開当時の批評や配給・興行の状況は、HIVの出現によって深刻化した同性愛嫌悪もあって決して自由なものではなかったといえよう。たとえば韓国では、同性愛のテーマを理由に、倫理委員会による輸入審議で同作が「不合格」の判決を受け、劇場公開が大幅に遅れたのだという。

そのような状況にもかかわらず『ブエノスアイレス』は、香港を含む東アジアの映画史において最も重要な「ゲイ映画」の一つとして今日まで高い国際的評価を築いてきた。映画監督のバリー・ジェンキンスは『ブエノスアイレス』が自分が観た初めてのクィア映画だったと語り、のちに『アカデミー賞』作品賞などを受賞した映画『ムーンライト』(2016年)で同作への直接的なオマージュを捧げている。

本稿ではそんな『ブエノスアイレス』の魅力を「セックスと体液」「ケアと食事」「前進と後退/停滞」という3つのキーワードとともに読み解きたい。

映画の舞台は1995年。喧嘩別れと復縁を繰り返してきた恋人同士の香港人・ファイとウィンは「やり直し」の旅の目的地にアルゼンチンを選ぶ。観光名所「イグアスの滝」を目指して車を走らせるが、地図が読めないためにたどり着けず、二人は別々の道を歩むことになる。その後、アルゼンチンの首都・ブエノスアイレスで二人は再会。怪我をしたウィンをファイが看病することから「やり直し」の暮らしが始まる。 © 2019 Jet Tone Contents Inc. All Rights Reserved.

※本記事には映画『ブエノスアイレス』本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。

生々しいセックスシーンとトニー・レオンの固い表情

『ブエノスアイレス』が重要な「ゲイ映画」と評されるのは、同作が当時、香港や他アジア諸国の映画産業が恐れるほど大胆に同性愛者たちの物語を描いたからだろう。映画は、生々しいセックスシーンから幕を開ける。

主人公のファイ役を演じたトニー・レオンへのインタビューによれば、クルーが撮影1日目に取り組んだのがこのセックスシーンである。「やり直そう」というウィン(レスリー・チャン)の言葉を掛け声に、白ブリーフで上裸姿の男二人がシングルベッドの上で身体を絡ませ合う様子がロングショットで撮られる。

次にカメラは、頭から胸元までが見えるハイアングルのミディアムクロースアップで、頬、首にかけた鍵、毛を蓄えた右乳首、下腹部にかけて愛撫していくウィンをほてった視線で見つめるファイの顔に焦点を当てる。ウィンが尻を露わにし、いわゆる「寝バック」でペニスの挿入を求めると、ファイが唾液で湿らせたペニスをウィンのアナルへ導く。レスリー・チャンの左肩に刻まれたシミさえも鮮明に映すクロースアップが悦楽の声を零す男たちの動きをとらえ、快楽に歪むファイの表情がアナルの奥へとほとばしる精液の生ぬるさを感じさせる。

このセックスシーンでのトニー・レオンの表情は固い。同性愛者の役は困難だと監督に伝えていたレオンは、自分が同性愛者の父を持つ息子役を演じることになったと聞かされて、撮影にのぞんだ。しかしいざ蓋を開けてみると、同性愛者の役は当初の想定どおり、レオンが演じるファイのアイデンティティーに紐づけられていたからだ。

ウィンを演じるレスリー・チャンとの触れ合いを通じて、レオンはゆっくりと同性愛者としてのファイをつくり上げ、その固さを解していく。しかし『ブエノスアイレス』を鑑賞すると、レオンが初日に見せた固い表情こそが、「やり直そう」で始まるセックスに漂うぎこちなさと、性的興奮に反応する身体の硬さ、その2つを効果的に体現することに成功しているように見えるのだ。

左から:レスリー・チャン演じるウィンとトニー・レオン演じるファイ。レオンは同性愛者役を演じることになったときの心情について「落ち込んだわけではなくあっけにとられただけ」だと語った。2004年に公開されたドキュメンタリードラマ『ブエノスアイレス 摂氏零度』では、自身の『ブエノスアイレス』での演技を「いままで最も満足のいく演技ができた映画」だと振り返る © 1997 BLOCK 2 PICTURES INC. © 2019 JET TONE CONTENTS INC. ALL RIGHTS RESERVED

主人公たちの周囲に残る唾液や精液の残り香

冒頭のセックスシーンから漂う唾液や精液の残り香は、ウィンに対するファイの嫉妬心と独占欲を考えるうえでも重要な要素となる。ファイがウィンをバーの入り口で目撃するとき、白人男性がウィンの喉元にキスをする。言葉を交わさずにすれ違う二人。ファイは嫉妬からウィンとのキスの味を忘れ去ろうとするかのようにタバコを吸い、サンドイッチを食べる。

一方白人男性と濃厚なキスをするウィンは、バーから遠ざかる車のなかでタバコをふかしながら、ファイの存在を振り向いて確認する。それはまるでファイに自分の居所を匂いで知らせるための合図のようだ。

その後、二人が匂いでふたたびつなぎ合わさるとき、本作の画面はモノクロからカラーへと移行している。面白いのはその際、ファイが白人男性の唾液や精液の匂いを取り除くかのように、また「白さ」によるウィンの占有を解きほぐすかのように、ウィンの身体を丁寧にタオルで拭いていく点だ。タオルを浸すボウルに溜まった、汚れた水の白濁を見逃してはならない。

『WKW 4K』予告編

ケアの失敗と、宙吊りになった欲望

『ブエノスアイレス』は男が男をケアしようとする物語でもあり、その方法の一つが食事に表れている。ウィンとの再会を通じて、サンドイッチばかり食べていたファイは故郷の料理をつくるようになり、二人の腹を満たす。自分が風邪を引いたときでさえ、ファイはウィンに飯をつくってやる。ただし、ウィンが甘えても、ファイは頑なに肉体関係を持つことを拒む。つまり、自分の体液ではなく、飯でウィンの肉体を満たそうとしているのだ。

ただし、ファイはウィンをケアしようとすると同時に、まだウィンを「食べたい」欲望を感じている。ノミ虫がウィンの血を吸うとき、ファイはまるで「ウィンを味わうのは自分だけだ」と主張するかのようにノミ虫を駆除し、独占欲を強めていく。

その証拠に、二人が台所でタンゴをエロティックに踊る場面を見てほしい。最初に唇を求めるのはウィンではなくファイの方であり、まるで食べごろをうかがうかのようにその身体をつまみ食いするのだ。

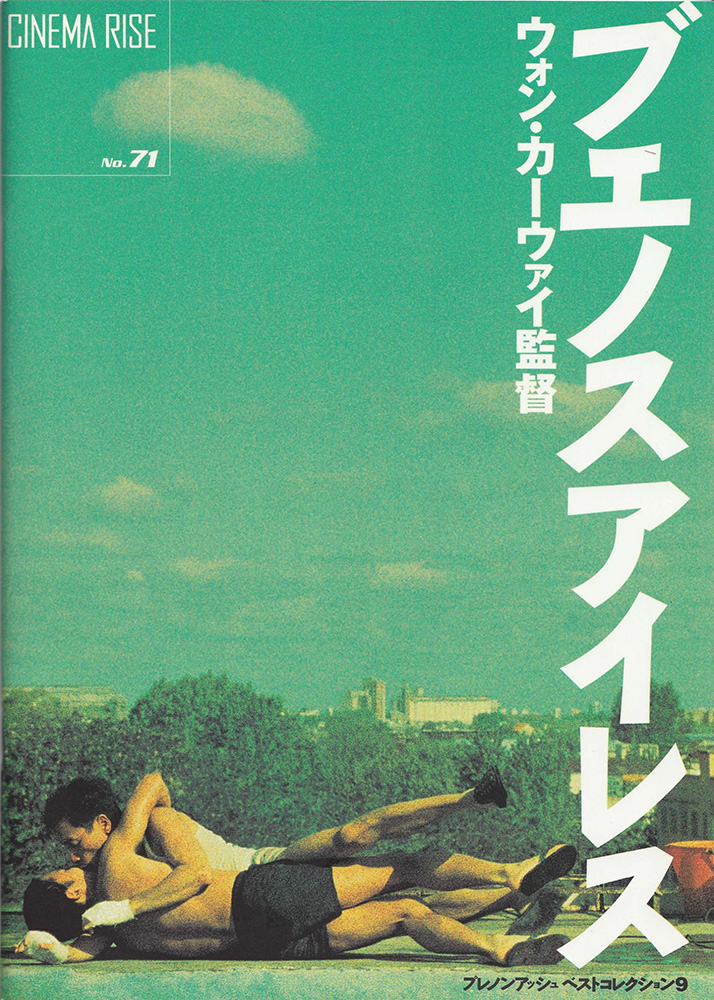

ウィンに対するファイの独占欲が増幅する一方で、ウィンの様子にも目を向けてみたい。毎日のように中華料理を食べ、共同生活では広東語を話すことで、ウィンの口は故郷の味覚と言語で満たされている。しかし性欲はどうだろうか。二人が屋上にいる場面でウィンは、陽に照らされた上裸姿のファイの背中に水をかけ、それを舐めるように顔を埋める。『ブエノスアイレス』のパンフレットやポスターでは、二人が同じ屋上で抱き合いながらキスをしている瞬間をとらえた写真があるが、この瞬間は本編には登場しない。つまり、映画はウィンの火照る欲望を宙吊りにしたまま、二人の関係の終焉へと前進していくのだ。このことから、ファイによるウィンの「ケア」は結果的に失敗したと言ってもよいだろう。

『ブエノスアイレス』場面写真 © 1997 BLOCK 2 PICTURES INC. © 2019 JET TONE CONTENTS INC. ALL RIGHTS RESERVED

『ブエノスアイレス』1997年公開時のパンフレット表紙

故郷に戻れなかったウィンと、クィアアイコンになったレスリー・チャン

モノクロの過去からカラーの現在へと直線の時間で進んでいく本作において、ファイは前進を、ウィンは後退/停滞を体現する。前進には目的地がつき物だ。たとえば、ファイは射精をし、料理を仕上げ、帰国のための金を稼ぐなど、つねにその身体に前進する時間性を帯びている。

結果的にファイは、ウィンとの関係を終わらせ、イグアスの滝へ一人で訪れ、故郷の香港に近い台湾まで前進することに成功する。台湾でモノレールに乗り、The Turtlesの“Happy Together”を聴いている(と思われる)ファイの姿には目的地(=終わり)へと向かおうとする直線的な前進が象徴されているのだ。

一方で、「やり直す」という決まり文句が示すように、ウィンの存在は後退/停滞を担う。ファイにパスポートを奪われたまま共同生活が終わってしまい、ウィンはブエノスアイレスに留まるしかなくなる。そして最後にはファイが暮らしていたアパートの一室を借りる。恋人の体ではなく、汚れた床の拭き掃除をする孤独さ。ウィンはファイの匂いが残ったブランケットを握りしめて泣くのだが、パスポートを失い、故郷も恋人も失った同性愛者はどこへも行けないとでもいうかのように、映画はウィンのその後に関心を向けることはない。

ただし、ここで忘れてはならないのはウィンを演じたレスリー・チャンは、20世紀から21世紀の転換における香港、そして東アジアのクィアアイコンであったことだ。『ブエノスアイレス』では後退/停滞を体現する役を演じたが、反対にチャンの存在そのものは、同業者やファンを勇気づけることに貢献し、同性愛に対する香港の映画産業の意識を変えていこうとする原動力となったはずだ。

香港返還が起きた1997年7月、その前夜ともいえる時期に公開された『ブエノスアイレス』に出演後、チャンは同性愛者であることを正式にカミングアウトし、長年のパートナーであったダフィー・トンと街中で手をつないで歩くことも厭わなかった。

1997年1月、『ブエノスアイレス』公開前に行なったコンサートにおいて、チャンが赤いヒールを履いて若い男性ダンサーとタンゴを踊ったことはよく知られている。それから6年後、2003年4月に報じられた彼の自殺は世界中のファンを悲しませたが、いまもその赤いヒールはチャンのスターイメージと強く結びつけられている。

映画『オズの魔法使』(1939年)で主人公のドロシーがルビースリッパのかかとを3回合わせて故郷へ帰ったように、ウィンが、そしてレスリー・チャンが赤いヒールを鳴らして、虹を越えて故郷へ戻る姿を思い描いてほしい。

『ブエノスアイレス』で象徴的に使用されるThe Turtlesの楽曲“Happy Together”。劇中で使用されるのはダニー・チョンによるカバーバージョン(Apple Musicはこちら)

- イベント情報

-

『WKW 4K』

『WKW 4K』

2022年8月19日(金)からシネマート新宿ほか全国順次公開

上映作品:

『天使の涙 4K』(監督:ウォン・カーウァイ)

『ブエノスアイレス 4K』(監督:ウォン・カーウァイ)

『花様年華 4K』(監督:ウォン・カーウァイ)

『2046 4K』(監督:ウォン・カーウァイ)

- プロフィール

-

- 久保豊 (くぼ ゆたか)

-

専門は映画研究、クィア批評。早稲田大学坪内博士記念演劇博物館助教を経て、現在金沢大学准教授。単著に『夕焼雲の彼方に─木下惠介とクィアな感性』(ナカニシヤ出版、2022年)、論文に、“Still Grieving: Mobility and Absence in Post—3/11 Mourning Films”(Journal of Japanese and Korean Cinema 11[1]、2019)、「毒々しく咲く薔薇の政治性─1990年代の小林悟作品に見るHIV/エイズに対するスティグマの可視化と無縁化」(『演劇研究』第43号、2020年)などがある。

- フィードバック 61

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-