2019年12月下旬に感染者が発見され、またたくまに全世界に広がった新型コロナウイルス。このパンデミックによって、人々の生活や心境は大きく変化した。ポジティブに作用する変化もあれば、ネガティブに作用するものもあるが、この先なにが起きるか予見できない不確実な状況下で、私たちは「よく生きる」こと、すなわち「ウェルビーイング」のあり方について考えるようになったのではないだろうか?

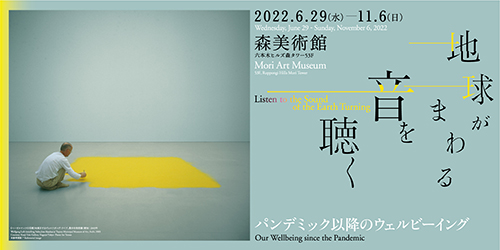

森美術館で開催中の企画展『地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング』はアートをつうじて、私たちにこの思考を促しているように思える。仮にアートに「よく生きる」ためのヒントや可能性があるとすればそれは一体なんなのか。不安定な時代に、それは本当にあるのか? 美術ライターの島貫泰介が考察する。

(メインカット:《ヘーゼルナッツの花粉》を展示するヴォルフガング・ライプ、豊田市美術館(愛知)2003年 Courtesy: ケンジタキギャラリー(名古屋、東京) 撮影:怡土鉄夫)

『地球がまわる音を聴く』で思い出した今夏の映画。『NOPE』『ミッドサマー』ほか

この夏は気持ちがせわしなく、映画を観に行く余裕もほとんどなく終わった。しばらく遠ざかっていたからか、先日IMAXで観ることのできたジョーダン・ピールの『NOPE/ノープ』(2022年)に、まるで映画をはじめて目撃した19世紀後半の人類のごとくあっけなく感動してしまった。巨大スクリーン&リッチな音響の正義は、鬱屈した気持ちを忘れさせる。しかしそれは恐ろしくもある。

『NOPE/ノープ』のトレイラー

実際、同作は映像がもたらすスペクタクルや、「もっと刺激的なものを見たい」という麻薬的な欲望への批判を含んでもいて、「人類総SNS中毒」と呼んで差し支えない視覚情報の過剰摂取に毒された現代をちゃかしつつ、それでも見ることの欲望にとりつかれてやまないわれわれの虚しさと無謀さを哀れんでいるようでもある。

それで、同時代の映像作家としてピールとも近い感性を持っている気がするアリ・アスターの『ヘレディタリー/継承』(2018年)と『ミッドサマー ディレクターズカット版』(2019年)を立て続けに見たのだった。

再見してあらためて思ったが、やはりこれらは「心身の健康」をテーマにした映画だ。トラウマやプレッシャーに悩まされる主人公たちは、超常的な現象や土俗の儀式に思いがけず遭遇することでますます混乱し、ショック療法的に精神を回復させていく。あるいは忘却によって問題を棚上げする。

これはアメリカ近現代史における黒人の苦難がトラウマとして扱われるピールの作風にも通じるところであり、そういったメンタルヘルスの問題を扱う映画がある程度流行し、また私自身も共感を覚え、そして若者たちもそれを支持する世相とはいったいなにか……というのが、目下の自分の関心としてある。

映画の話から始まったこのエッセイは、森美術館で開催中の『地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング』の探訪記である。この展覧会を観ているあいだに考えたことのいくつかが、とくにアスター監督作と重なるものだったので記しておきたかった。

「ウェルビーイング」と同時に考えたい「エッセンシャル」なこと / もの

『地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング』のエントランス / 写真提供:森美術館

六本木・森美術館で開催中の『地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング』展は、タイトルが示すように、人と人との直接的な交流が避けられ、「死」や「生」について多くの人が思いを深めるようになったコロナ禍の時代だからこそ「よく生きること=ウェルビーイング」を考えたい、というのがキュレーションの軸にある。企画者によると「エッセンシャル(本質的・不可欠)なものとはなにか?」という問いもあったとか。

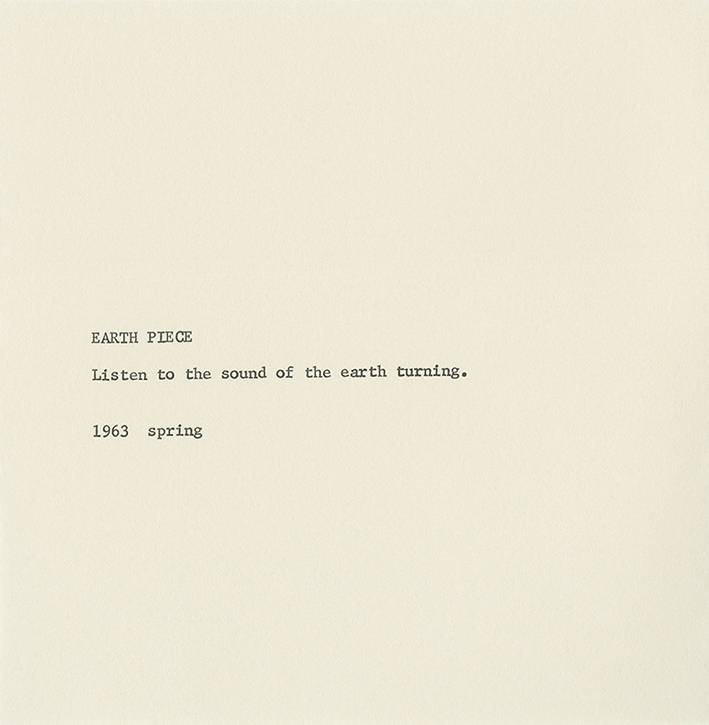

言語や概念を作品の素材にするオノ・ヨーコ

「地球がまわる音を聴く」という言葉は、出品作家であるオノ・ヨーコの詩集『グレープフルーツ』に収められた「地球の曲」から引用したもので、それは、人間中心的ではない、自然や宇宙の時空間の感覚に心を寄せることを促すインストラクション(指示)の作品である。

オノを加えた16名の作品を展覧会では観ることができるが、彼女のインストラクションだけは会場のいくつかの場所に点在していて、鑑賞中の折に触れてそれらの指示が意識される構成になっている。

素材に宿るエネルギーを感じさせるヴォルフガング・ライプ

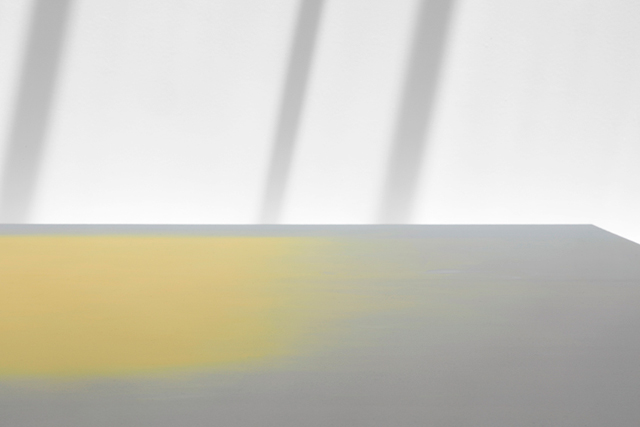

会場に足を踏み入れ、時間や天気の運に恵まれた人であれば思わぬ風景に出会うだろう(筆者は午前中をオススメしたい)。通常は斜光されてその存在に気づかない美術館の天窓から、柔らかな自然光が展示室に降り注いでいるからだ。

ヴォルフガング・ライプ《ヘーゼルナッツの花粉》2015-2018年 花粉(ヘーゼルナッツ) サイズ可変 Courtesy:ケンジタキギャラリー(名古屋、東京) 展示風景:「地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング」森美術館(東京)2022年 撮影:来田猛 写真提供:森美術館

そしてその隣には、ドイツのアーティストであるヴォルフガング・ライプがヘーゼルナッツの黄色い花粉を採集して薄く敷き詰めた『ヘーゼルナッツの花粉』(2015-18年)が展示され、柔らかく落ち着いた雰囲気の空間をつくりだしている。繊細に変化する光は作品の色や質感のトーンを変えて、内と外が溶け合うような感覚をもたらす。いつまでもそこにいたくなる。

医学を学んだあとに芸術家となったライプは、幼少期からインドやイスラム文化などをとおして、精神世界、自然界、宇宙の壮大な営みに関心を寄せ、包括的な世界、不可視のエネルギーのありように夢中になったという。

作品で扱われる花粉、牛乳、蜜蝋(みつろう)は、どれも生命の根源を思い起こさせる素材だ。細長い部屋に蜜蝋の壁を敷き詰めた『べつのどこかでー確かさの部屋』(1996年)では、マスク越しにも蜜蝋特有の甘い香りが届く。俗っぽい感想ではあるが、アロマセラピーのリラックス効果をアートとして体験させてくれるような、ウェルビーイングや治癒の作用を率直に感じさせる作品だ。

不可視の領域を提示するエレン・アルトフェスト、ギド・ファン・デア・ウェルヴェ

続いて登場するのはエレン・アルトフェストの絵画。植物や人の身体をモチーフとする写実絵画を手がけるアルトフェストだが、今回は無人の静物画のみが選ばれている。ニューヨークの夜の風景を描いた『夜の仕事場の窓』(2003年)は深閑とした作品で、灯がともるいくつかの窓だけが他者の気配を感じさせるものとしてある。

エレン・アルトフェスト 展示風景:「地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング」森美術館(東京)2022年 撮影:来田猛 写真提供:森美術館

静まりかえったコロナ禍の都市風景を予言したような一枚だが、一緒に展示されている『木々』(2022年)はまさにパンデミック中の作品で、こけむしたリアルな木肌は2年以上をかけて描かれた。その筆の積み重ねは、人類が経験した奇妙な時間を可視化しているともいえようか。

エレン・アルトフェスト《木々》2022年 油彩、キャンバス 26✕30.2cm Courtesy: White Cube 撮影:トーマス・ミュラー

このあとに展示されている北極点に24時間立ち続け地球の時点と反対にゆっくり身体を回転させていくギド・ファン・デア・ウェルヴェ『第9番 世界と一緒に回らなかった日』(2007年)の辛抱強さ。それらとアルトフェストの絵画を介した世界との向き合い方は似ている。

「悲しみ」「憤り」と向き合うアーティストたち

自然、地球、宇宙といった人間のスケールよりはるかに大きな存在と対話するように制作する3名の作家のあとには、人間社会で生じる摩擦や衝突を扱う作品が続く。冒頭で述べたメンタルヘルス、人間の心への問題意識を感じるようになるのはこのあたりからだ。

ゾーイ・レナード 展示風景:「地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング」森美術館(東京)2022年 撮影:来田猛 写真提供:森美術館

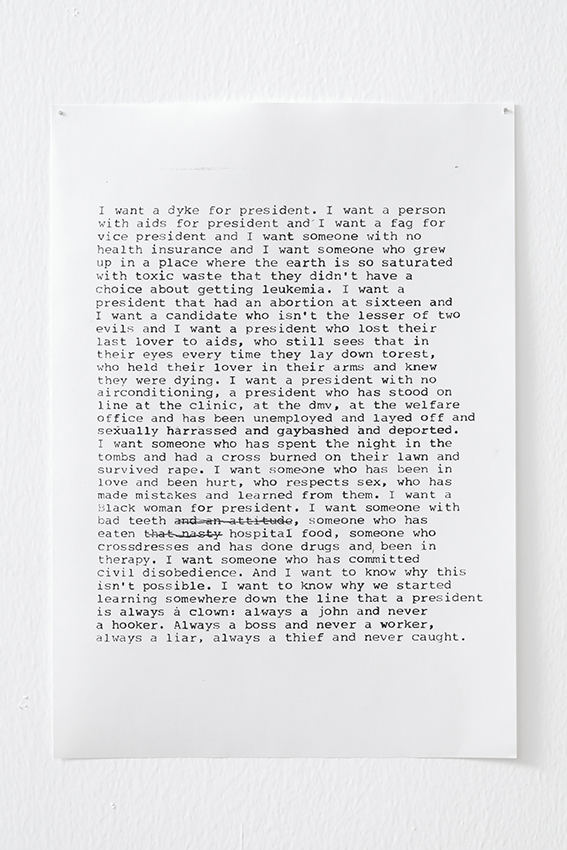

脆弱な立場に追いやられた人々に捧げるゾーイ・レナード

1990年代からアーティストそしてエイズ問題にかかわるアクティビストとして活動してきたゾーイ・レナードは、当初予定していた果物の皮を針と糸で縫い合わせた作品『無題』(2003年)が輸送上の問題で出品が叶わず、かわりに『アイ・ウォント・ア・プレジデント』(1992年)という自分が望む大統領についての詩が展示されている。

ゾーイ・レナード 《アイ・ウォント・ア・プレジデント》1992年 インク、紙 21.6×35.6cm 作家蔵 展示風景:「地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング」森美術館(東京)2022年 撮影:来田猛 写真提供:森美術館

ダイクの大統領がいい。エイズ患者の大統領がいい、副大統領はファグがいい、健康保険のない人で、有毒廃棄物がたっぷりしみ込んだ土地で育って白血病になってしまった人がいい。16歳の時に中絶したことのある大統領がいい、たった2人のうちのマシな方じゃなくて、恋人をエイズで亡くして、横になるたびにその恋人が目に浮かんで、死にゆく恋人をその胸に抱いたことのある人がいい。エアコンを持ってない大統領がいい、クリニックや自動車管理局、福祉局の列に並んでて、失業中で、解雇されてセクハラを受けて、ゲイバッシングされて、強制送還された人。墓地で夜を明かしたことがあって、家の芝生で十字架を燃やしたことがあって、レイプされて生き延びた大統領がいい。誰かを愛して傷ついたことのある人、セックスを尊重する人で、間違った行いをしてそこから学んだことのある大統領がいい。黒人女性の大統領がいい。歯並びが悪くて、病院食を食べたことがあって、女装か男装をしていて、ドラッグをやったことがあってセラピーを受けていた大統領がいい。市民的不服従に取り組んでいる人がいい。そして私は、どうしてこれが可能じゃないのかを知りたい。私たちにとって、なぜ、いつから、大統領はピエロになったのか知りたい。なぜいつも客の方で、決して売春婦ではないのかを知りたい。いつも上司で、決して労働者ではない、いつも嘘つきで、いつも泥棒で、決して捕まらない。- (訳:森美術館)

この詩は、詩人のアイリーン・マイルズが大統領選に出馬した年に書かれた。またその年は、友人であったデヴィッド・ヴォイナロヴィッチ(アーティストである彼は、レナードと同じ活動団体「アクトアップ」に関わっていた)がエイズで亡くなった年、エイズ患者・感染者に対する偏見と差別が激烈だった時でもある。

「恋人をエイズで亡くして、横になるたびにその恋人が目に浮かんで、死にゆく恋人をその胸に抱いたことのある人がいい」といった痛切な願いが書き連ねられている。英語の原文には「isn’t」のような否定の表現も含まれているが、拒絶よりも深い悲しみや憤りなどから発せられる、オルタナティブな選択を願った詩だ。

生前のヴォイナロヴィッチとの交流のなかで、レナードは作品を制作する自分に強い罪悪感を覚え「一体なにやってんだ」と葛藤したという。そんな彼女に向けてヴォイナロヴィッチが「美しさをあきらめないで、このために、美しさを手に入れるために戦っているのだから」と伝えたという挿話は、展覧会図録に収録された熊倉晴子による論考で読むことができる。

観る人の視点を揺さぶる飯山由貴

ささやかな詩の作品に続いてあるのが、飯山由貴のドメスティック・バイオレンス問題を扱ったインスタレーションだ。

女性への暴力の根絶を訴えるパープルと児童虐待防止を示すオレンジの二色を基調に設えられた部屋では、被害女性を支援する活動を行う北仲千里(社会学者・NPO法人 全国女性シェルターネット共同代表)へのインタビュー映像や、被害者支援を行う団体や活動をリスト化したリーフレット配布など、DV被害に接した際の具体的な対応・対策が示されている。

そういった資料性のある展示物がある一方で、作家自身が直面した問題を起点としているのが映像作品《家父長制を食べる》(2022年)だ。

飯山由貴 《家父長制を食べる》 2022年 4Kビデオ、サウンド Courtesy: WAITINGROOM(東京) 撮影:金川晋吾

作家自らが男性のかたちにパンを焼き、それを食べ、そして号泣する様子は、自分にとって問題となる対象をフィクションとはいえ食べてしまうことでもたらされる、呪術的でもありうるような治癒の作用を暗示するだろう。

私は、燃える納屋の前で自分を苦しめるものから解放されていった『ミッドサマー』のフローレンス・ピューの姿を思い出す。

『ミッドサマー』のトレイラー

変容する「アイデンティティー」と「世界」に対するまなざし

「よく生きること」には「生きよう」というポジティブな展望が含意されているが、芸術や哲学においては「生きること」の意味、それを求めて止まない人の心の深奥にも目を向けるべきだ。その過程では自らの内にある矛盾や葛藤が発見され、ときに苦痛も引き起こされる。それを鋭く突きつけているのが小泉明郎の『グッド・マシーン バッド・マシーン』(2022年)だ。

演劇的な手法で身体 / 感情 / 記憶を批評する小泉明郎

展示の風景は異様である。壁面とモニターに映された3人の男女が「わたしは機械でありません」「生き続けなさい」「考えてはいけません」といった言葉を、それこそ機械のように連呼している。

彼らは催眠術の暗示にかかっている状態で、ときおり挟まれる4人目の男性=催眠術師の緩急をつけた指示に誘導されているように見える。新興宗教による政治介入や信者に対する洗脳が問題視されている昨今とリンクするタイムリーさに驚かされるとともに、いいようのない緊張感を鑑賞者にも与える作品だ。

解説によれば、「催眠」とはいかがわしげな詐術ではなく、言葉によって体験、意識、行動の変性をもたらす「言葉の技法」であるという。また、催眠には被験者本人が望まない暗示にはかからないという原則があるという。彼らが口にする言葉は催眠術師が指示した言葉だが、言葉に乗っかってニュアンスを「変化」させていく感情自体は、彼らが受け入れた=望んだものであるという。

異様な作品ではあるが、ステージと客席を備えた劇場風に設らえられた空間は「そもそも言葉に支えられた人間の世界とは、芝居のようなものではないか?」という作家からの問いがあるだろう。

主体性と呼ばれるものはどこか曖昧で、「わたし」とは、さまざまな事物の影響を受けて変容しうる。過剰に見た目を変化させる写真加工アプリや、SNSで複数のアカウントを使い分けてまったく違う人格を並行して演じるのもめずらしくない時代、私たちはすでにそれを経験している。

「過去」と「現在」をつなぎ、歴史を示す内藤正敏、青野文昭

写真家と同時に修験者でもある内藤正敏が、写真を撮り、作品をつくる行為をとおして意識や身体の変性を目指してきたことには飯山や小泉にも通じるが、その後に登場する青野文昭は、現実や世界そのものを対象に定め、より大きなスケールの変性を願っているように思える。

内藤正敏 《戦慄》 2004年 インクジェットプリント 95×138cm(各) 展示風景:「地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング」森美術館(東京)2022年 撮影:来田猛 写真提供:森美術館

捨てられた物を拾い集め、欠損部分にまったく違う素材などをツギハギして修復してきた青野は、多くの人命や事物が破壊され、失われた東日本大震災直後から一気に注目を集めたアーティストだ。

青野文昭 展示風景:「地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング」森美術館(東京)2022年 撮影:来田猛 写真提供:森美術館

彼が今回出品している『八木山橋』(2019年)、『僕の町にあったシンデン-八木山越路山神社の復元から 2000~2009』(2019年)は、震災で崩れたと報じられた橋と、1990年代終わりに廃社された神社を題材にしている。

後者の制作ノートにおいて青木は、東日本大震災での経験を経て、津波の避難場所として適しているとも言われる神社が廃社されたことは大きな誤りだったかもしれず「神社は人々が逃げ込む丘(森ー盛り)であり、共同体の行く末を記憶し、人々の魂(死んでしまった人々までも)を迎え入れる場所となってきたのではないだろうか」と書く。

そして彼は、十数年前に回収したままだった神社の鳥居の一部を引っ張り出し、作品として「修復」した。積み上げられた家具は森や拝殿となり、新聞や写真の断片は「シンデン」を彩る装飾になる。

だがそれらの融合・接合はどこか異質で、私は楳図かずおのマンガ『漂流教室』で身体の一部が未来につながってしまった青年の異形を思い出す。かつてあった神社と再構成された作品としての神社のあいだに広がる、決して同じ姿には戻らないという不可逆的な亀裂を幻視する気分だ。

2020年初頭から本格化したパンデミックが日本に与えた影響はもちろん大きいが、抗いようのない「不条理」はこれに始まったことではなく、2011年の東日本大震災を起点として、この国の様子がなにかおかしくなっているように感じるのは私だけではないはずだ。

「なおす」ことについて語る青野文昭 / ゲーテ・インスティトゥート東京のYouTubeチャンネルより

『八木山橋』の制作ノートで、青野が「果たして本当に「戻れた」のだろうか? この日を境に、現実ではないどこか別な世界に迷い込んでしまったのではないか?」と書くように、私たちは「幸せ」や「よく生きること」とはかけ離れた場所に迷い込んでしまっているのではないだろうか?

飯山、小泉、内藤、そして青野へと至る展覧会の中盤は、暗がりからウェルビーイングの概念にまなざしを向けている。

アーティストにとっての「ウェルビーイング」とは?

表現活動は「生きる証し」に。ロベール・クートラス、金崎将司

制度化されたアートから見ると、ロベール・クートラスと金崎将司は、「アウトサイド(外側)」の表現者としての世界から孤立すること、「個」として世界に接する人々の営みとしてとらえることができる。

アウトサイダーアートはしばしば「生の芸術」と評され、その表象的な純粋性から「今日のアートが失ったもの」の代弁者として召喚されることのモヤモヤをアートに親しむ者は考え続けなければならないが、これに続く堀尾貞治と堀尾昭子の作品は、このモヤモヤにだけではなく、展覧会全体が有する問いへの1つの答えであるように私は思った。

全身全霊で力を注ぐ堀尾貞治、アートと生活が不可分な堀尾昭子

独学で美術活動を始めた堀尾貞治は、定年退職するまで会社勤めのかたわら制作を続け、1985年から亡くなる2018年まで毎日欠かさず廃品でつくった無数のオブジェに色を塗り続ける「色塗り」シリーズなどで知られる作家だ。

それとほぼ同時期に展開した「一分打法」シリーズも有名で、1分どころか数秒で1枚の絵を描き終える、量と速度を作品の強みにしている。

その妻である堀尾昭子も、夫・貞治と同じく具体美術協会に関わったアーティストだが、嵐のように作品を生産し続けることをアートの根拠とした貞治のマッチョさとは対極的に、彼女の作品はとても静かだ。作品の大きさは手のひらに乗るほど小さく、鏡や紙やホッチキスの針などの最小限の素材でつくられている。

それらは結婚を機に家庭に入った彼女が、家族の世話、長年続けている動物福祉活動などの用事をすべて済ませたあとのわずかな時間をあててつくられたもので、歳を重ねるごとに精密なコントロールができるサイズに変化していったという。

「作品は無言であるべき」という彼女の言葉を裏づけるように、限りなく抽象化された作品の佇まいは、作家の性格や人となりからは切り離され、あくまで作品のみが立ち現れてくる。私はその説得力に打たれた。

亡くなるまで添い遂げた堀尾昭子と堀尾貞治の生活がどのようなものだったかわからないが、作家としてのそれぞれの制作は大きくかけ離れたものだったのは間違いないだろう。

自分の生活や暮らしに思いを馳せれば誰しも思い当たることと思うが、家庭や職場などにおいて多弁で声の大きな人物は、周囲の空間と時間を支配する。そういう状況に接したときは、一歩下がって調和するのが人間社会で「生き延びること」の秘訣だが、そこでは自分のための時間や空間は毀損(きそん)され、多くの場合、妥協的に自分の領域は変容する。

それを思うとき、堀尾昭子がつくりだす小さな作品のなかにある、作品のためだけの時間と空間の充実は「よく生きること」の1つの達成であるように思うのだ。「芸術というものは一番上にあるもの」と幼い頃からごく自然に感じていたと語る彼女は、成長し、結婚したあとは、日常の雑事、社会への参加、作品制作の3つをどれも同じ重さとしてとらえながら、自分の世界を構築してきたとも語る。

誰もが堀尾昭子のように生きられるわけではないが、しかしこのようにして作品と接することで「よく生きること」も人には可能なのだ。

「よく生きること」をアートの文脈で考えてみると?

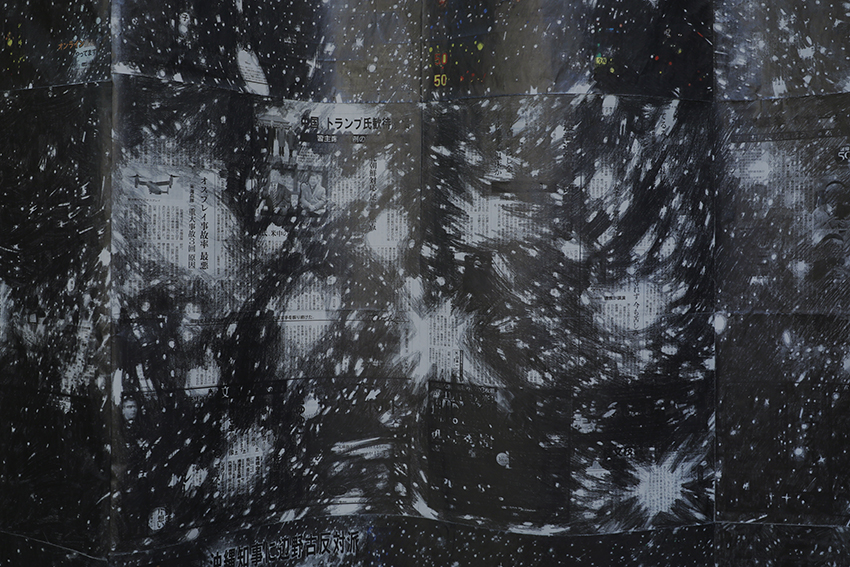

社会を個人化する金沢寿美と、宇宙とのつながりを示すツァイ・チャウエイ

この展覧会巡りも、まもなく終わる。在日コリアン3世という自身のアイデンティティーについての作品をつくってきた金沢寿美は、出産後に外出して作品制作することが困難になったあと、新聞紙を自分が気になった言葉やビジュアルだけを残して黒く塗りつぶす手法を発見することで、自身と社会の星図のような作品を生み出した。

台湾出身のツァイ・チャウエイ(蔡佳葳)は、仏教的宇宙観を起点に、豆腐や蛸(たこ)、植物などに般若心経を書く作品で知られる作家。本展では曼荼羅(マンダラ)を主題とする作品を出品している。

地球にいる「自分」の存在を認識する。モンティエン・ブンマー

そしてタイ人のモンティエン・ブンマーは、塩田千春も師事したマリーナ・アブラモヴィッチの作品との出会いや、がんで妻を失った経験などから、心理療法としての美術のあり方に関心を抱くようになった。

今回展示されている『自然の呼吸:アロカヤサラ』(1995年)は、タイの伝統医学で用いられる薬草が塗布された金属製の箱と、肺のかたちをした彫刻を組み合わせた小さな仏堂、瞑想場のような作品で、鑑賞者に呼吸することを促している。

モンティエン・ブンマー 《自然の呼吸:アロカヤサラ》 1995年 鋼、テラコッタ、ハーブ 256×215×215cm 所蔵:DCコレクション(チェンマイ) 展示風景:「地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング」森美術館(東京)2022年 撮影:来田猛 写真提供:森美術館

薬草とハーブの匂いは、スパイシーなカレーそのものだが、冒頭にあったライプの蜜蝋もそうであるように、モニター越しには経験できない嗅覚のようなフィジカリティーを取り戻そうとしているのも、この展覧会の特徴といえる。

「ウェルビーイング」はなぜ求められる? アートにできることがあるとすれば

こうして見てきた作品をとおして感受する「よく生きること」の術や、制作を巡るアーティストたちの思索の軌跡、時間の蓄積は、パンデミック以降を生きる私たちの「希望」になるだろうか? 少なくとも、芸術が早急に安易な答えを与えてはくれることは絶対にないが、それでも作品にこびりついた社会の陰画としての矛盾や破綻、あるいはそれに苦悩した痕跡は、観る者に思考を促す機会にはなりうる。

最後に訪れたモンティエン・ブンマーは2000年に没しているが、彼がつくった作品はかたちを持っていまも残っているし、それが発する香りは作家の「生」を超えて鮮烈に現在の鑑賞者を刺激する。ゾーイ・レナードが1992年に記した大統領についての詩は、2016年のアメリカ大統領選を前にして再び脚光を浴びたのだ。残念ながら、そのときの勝者はあのドナルド・トランプだったのだが。

このようなあり方を可能にする作品は、苦い錠剤としてのタイムカプセルのようだし、作家の痛切な願いと経験を後世に伝える方舟のようだ。もしもアートに「よく生きること」の可能性があるのだとしたら、そのような時間や場所を超えた出会いを何度もつくりだすことにあるだろう。それはパンデミック以降であっても以前であっても、過去であっても未来であっても変わらない普遍的な可能性だと思う。

【訂正 2022/10/5】

当初掲載していた、エレン・アルトフェスト《木々》の写真が不正確だったため、写真を差し替えました。お詫びし、訂正いたします。

- イベント情報

-

地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング

地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング

会期:2022年6月29日(水)〜2022年11月6日(日)

定休日:無休

会場:東京都 六本木 森美術館

⼊場:一般 1,800円(1,600円)、学生(高校・大学生)1,200円(1,100円)、子供(4歳~中学生)600円(500円)、シニア(65歳以上)1,500円(1,300円)

※事前予約制、専用オンラインサイトでチケットを購入すると( )の料金で入館可能

- フィードバック 13

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-