北九州で困窮者支援を行なっている東八幡キリスト教会に集う人々を活き活きと描き出したドキュメンタリー映画、『重力の光:祈りの記録篇』が現在公開されている。本作の監督を務めた石原海と、曹洞宗の僧侶たちを描いた映画『典座-TENZO-』(2019年)を手がけた富田克也(空族)の対談が実現した。

『ガーデンアパート』(2018年)で長編映画デビューを果たした石原と、『サウダーヂ』(2011年)や『バンコクナイツ』(2016年)が国内外で高い評価を受けた富田。大きな注目を集める映像作家である二人は、なぜ多くの人が直接的に言及することを避けがちな「宗教」や「信仰」といったテーマに飛び込んでいったのだろうか。

「テーマありきではなく、個人的な理由から出発した」と語る石原と、「宗教や信仰に対して、多くの人が警戒しがちな時代だからこそ、もっと知るべきだし語るべきだ」という富田。二人が、それぞれの映画制作を通じて感じ取ったものとは、はたして何だったのか。大いに語り合ってもらった。

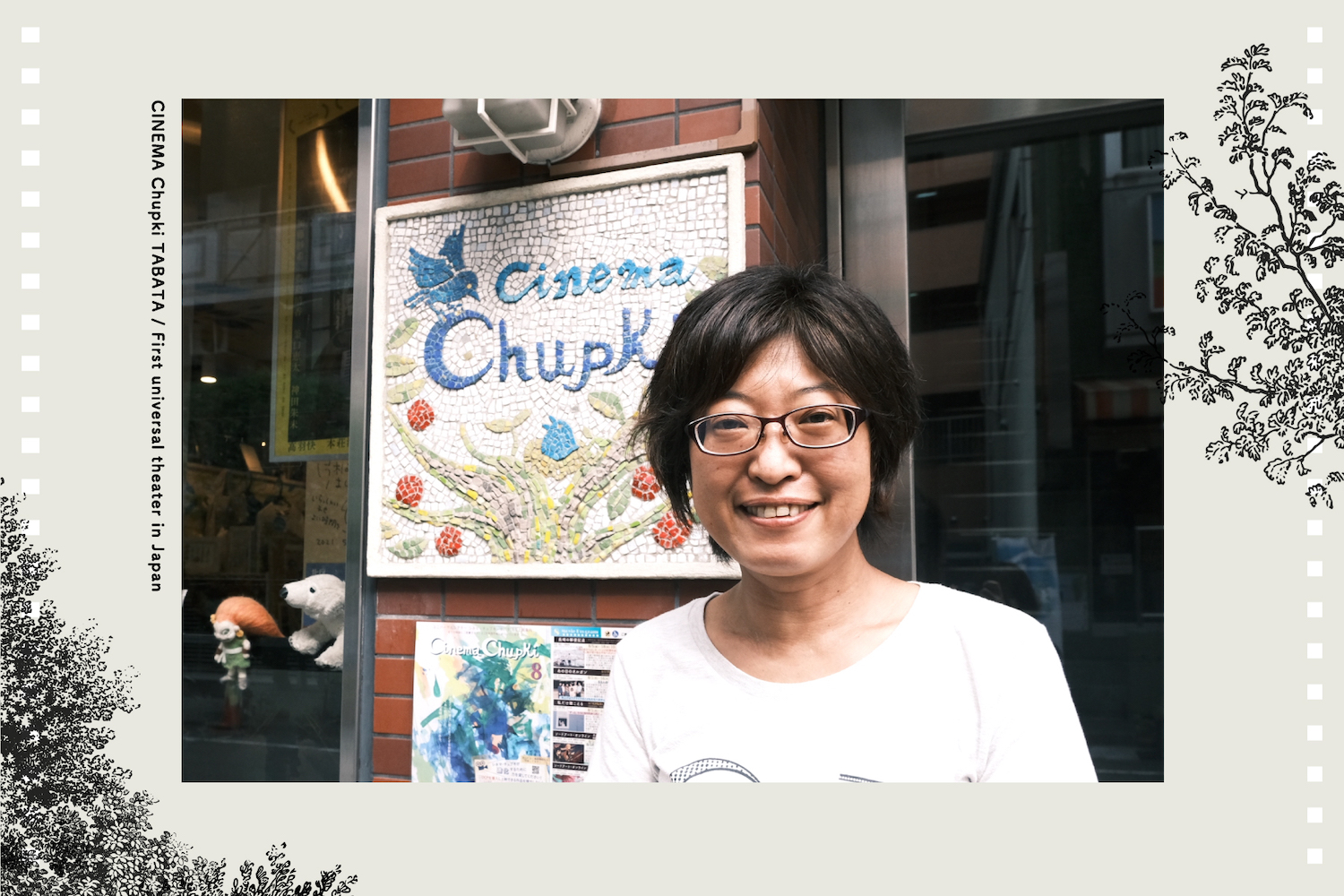

アーティスト / 映画監督の石原海。数年前、友人からの誘いをきっかけに北九州の東八幡キリスト教会と出会い、東京から北九州に引っ越したのち映画『重力の光』を完成させた

映画監督・富田克也。映像制作集団・空族として活動する。全国曹洞宗青年会からの依頼を受けて制作した映画『典座-TENZO-』(2019)が『第 72 回カンヌ国際映画祭』ほか数々の国際映画祭に出品された

「問題を抱える人たちを、映画のなかで活き活きと描きたい」(石原)

―少し意外な組み合わせという気もしますが、富田さんが石原さんの存在を初めて知ったのは……。

富田:数年前、『典座 -TENZO-』(2019年)の上映のためにロンドンに行ったんですけど、そのとき(石原)海ちゃんがロンドン留学中で、上映にきてくれたんですよね。以前からメールではやり取りをしていたんですけど、そこで初めて対面して。

そのあとロンドンの街を案内してもらって……それが結構、衝撃的だったんです。「俺はロンドンのことを、何も知らなかったんだ!」って気づかされるような体験だったというか「いきなり街の最深部に到達した!」みたいな感覚があって。

石原:私は、いま日本で生きている監督のなかで、いちばん好きな監督が富田さんだったから、ホントにただのファンとして映画を観にいって。気づいたらロンドンの街を一緒に駆け抜けていたっていう(笑)。

富田:だから俺は、海ちゃんの人となりをある程度知ってから、彼女の作品を見たんですけど。ロンドンでは、「ぶっ飛びおねえさん」という印象だったんですが、今回の『重力の光:祈りの記録篇』を見させてもらったら「わっ、こんなにちゃんと映画を撮れる人だったんだ」って驚きました。

石原:たしかに私自身、ぶっとんでるところがあると思うし問題だらけの人間ではあるんだけど、むしろ映画をつくっているときだけは、冷静になれるみたいなところがあるんですよね。

―そんな石原さんの新作長編映画『重力の光:祈りの記録篇』は、ドキュメンタリーであることをはじめ、前作『ガーデンアパート』とは、かなり異なる印象の映画になりました。

『ガーデンアパート』予告編。1組の若い男女と狂気の中年女性・京子の一晩を長回しで追ったメロドラマ

『重力の光:祈りの記録篇』予告編。元極道、元ホームレス、虐待被害者、生きる意味に悩む人......北九州の教会に集う人々が演じるキリストの受難劇と、彼らの歩んできた苦難と現在の物語を交差させたドキュメンタリー

石原:『ガーデンアパート』からのつながりに関しては……異なる印象の映画に見えるかもしれないけど、私のなかでは、全部つながっているんですよね。ボロボロな人とか傷だらけの人とか、社会にいる場所がない人たちに、私はやっぱり興味があって。映画とか美術とか音楽って、周囲から疎まれたりとか、どうしてもマジョリティーのなかで生きられなかったりする人のための場所――ある種のセーフティーゾーンでもある気がするんです。そもそも、私が映画を撮りたいと思い始めたのも、そういうところに惹かれたからで……。

問題を抱える人たちを、映画のなかで活き活きと描きたいって思いがあります。その点において、『ガーデンアパート』と『重力の光』は、私のなかでは、めちゃめちゃつながっているんですよね。

個人的な体験から「仏教」「キリスト教」に辿り着いた二人

―富田さんは『重力の光』という映画を、どんなふうに見たのでしょう?

富田:まずは、「いきなり、ここにいったんだ!」って思いましたよね。「ここ」っていうのは、「宗教」とか「信仰」のことなんだけど。ちょっぱやでそのテーマに向かっていったことに驚きました。とても素直な人なんだなとあらためて思った。というのも、特にいまはご時世的な部分もあって、「宗教」とか「信仰」と言った途端にみんな顔をしかめちゃうから。

―さまざまな宗派や人それぞれの関わり方がありますから、慎重になりやすいテーマではありますよね。そんななか、インディペンデントで先鋭的な作品を撮っている富田さんと石原さんの二人が、このタイミングで「宗教」や「信仰」をテーマとした映画を相次いで撮ったというのは、非常に興味深いことのように思いました。

石原:私と富田さんの映画に共通して言えることがあるとすれば、それはやっぱり、テーマありきではなく、個人的な理由から出発しているところなのかもしれません。富田さんの従兄弟がお坊さんをやっているとか、私が北九州を訪れて教会の上で寝泊まりしたことがあったとか、二人とも、個人的な体験がたまたま「宗教」や「信仰」につながったんじゃないかと思っていて。

『重力の光』場面写真

石原:富田さんに質問なんですけど、富田さん自身の信仰というか、神様のような信仰の対象に対する個人的なとらえ方って、どういう感じなんですか?

富田:俺は、自分が寺の孫だったっていうこともあって、わりと幼い頃から仏教が身近にあったんだよね。子どもながらに、大の大人が壁に向かって座禅を組むその先に、いったい何があるんだろうって思いはずっとあったんですが。

『バンコクナイツ』(2016年)で、敬虔な仏教徒であるタイの人々と長らく接するなかで、彼らがその教えによって自らを律している姿を目の当たりにするわけ。たとえば、自分たちだって貧しいのに、親のいない子供をあっけらかんと引き取って育てはじめちゃう。こっちが面食らって理由を訊くと、そんなのあたりまえでしょ、としか返ってこない。

つまりそれは信仰を云々する必要すら感じさせないほどに根づいている感覚なのだろうと、ね。どっちにせよ日本ではとうに失われてしまった態度だなと思いました。で、帰国してあらためて日本という場所を見つめ直しているときに、『典座』を撮らないかという話が舞い込んできた。

『典座 -TENZO-』予告編

―従兄弟がお坊さんということもあって、曹洞宗の側からオファーがあったんですよね。

富田:そうなんです。だったら、そこでその核心をつかんでやろうと思って『典座』をつくったんだけど。結果的に映画を撮るなかでいちばん強烈だったのは、「宗派」とか「教え」それ自体よりも、青山俊董老師という尼僧の方の存在でした。

―それは、どういう意味で?

富田:説明が難しいんだけど、老師が佇んでいる姿だけでもう説得されてしまうというかね。そんな人間にこれまで会ったことがない、という驚きでした。撮影スタッフ一同、一発で魅了されてしまった。詳しくは『典座』に描かれているので観てほしいですけど。

そうそう、老師は、信仰とは苦しみ悲しみから逃れるためのもんじゃない。苦しみ悲しみを知るからこそアンテナが立って信仰の意味を感知できるのだから、それらは信仰のふるさとだと仰っていて、『重力の光』を観たとき、真っ先に思い浮かんだのはこの言葉でした。

―なるほど。ちなみに石原さんは「信仰」というものを、どんなふうにとらえているのでしょう?

石原:これは個人的な話になってしまうんですけど、私はいいことがあったときって、あまり祈らないんですよ。

―どういうことでしょう?

石原:自分がいい状態のときは、神と私の距離がすごく離れていて、自分には必要のない感じがちょっとしてしまうんです。毎日がシンプルに楽しいというか。でも、悪いことをしてしまったとか、人をすごい傷つけてしまったときは、神と自分の距離が、ぎゅっと近くなるんです。いまも日曜日は礼拝にいっているんですけど、悪いことをしたときこそ、祈りに力が入るようなところがあって。

これは映画のなかでも言っているんですけど、キリスト教における「罪人(つみびと)」は、自分が何をしているかわからない人であって、自分のしたことに気づける人、後悔することができる人は、本当の「罪人」ではないんですよね。そういう意味で、私にとっての「宗教」は、「後悔することができる人たち」のもの――自分の罪に気づいてしまった人が、なんとか立つためのでっかい「柱」みたいな感じで、そこにあるのかなって、いまは思っています。

『重力の光』場面写真

「超越から人間に直接下される何か」。青山真治のブログから得た「稲妻」のヒント

富田:『重力の光』って北九州が舞台で、映画のなかに「エリ・エリ・レマ・サバクタニ」っていう言葉(編注:イエス・キリストが処刑される際に言ったとされる言葉。「わが神、わが神、なぜ私をお見捨てになったのですか」という意味)が、何回か出てくるじゃないですか。俺のなかではもう、青山真治さんのことを、思い浮かべずにはいられなかったんだよね。

―今年の3月に57歳という若さで亡くなられた映画監督の青山真治さんは、北九州出身で、それこそ『エリ・エリ・レマ・サバクタニ』(2005年)という映画も撮っていて。

富田:そう。青山さんは、boidマガジンっていうウェブサイトで、亡くなる寸前まで日記の連載をやっていたんだけど、その連載のなかに「詩と哲学と宗教は同根である」という話があって。青山さんはそこで、井筒俊彦さんという学者が書いた『神秘哲学』っていう本から、「宗教の『宗』は『超越』という意味です。超越から人間に直接下される何か、それが宗教です」っていう箇所を引用していたんです。

該当箇所は「boidマガジン」で2022年02月26日に更新された『宝ヶ池の沈まぬ亀 第68回』で読むことができる。青山真治による日記連載『宝ヶ池の沈まぬ亀』の2016年4月から2020年8月分は、書籍として発売中(詳細はこちら)

富田:青山さんはその井筒さんの文章が「『無法松の一生』の銀杏の場面に感じたものの完璧な説明になっている」って書いていたんだけど、俺にとっては、成瀬巳喜男監督の『稲妻』(1952年)のラストシーンの「完璧な説明になっている」と直観したんですよ。

―と、言うと?

富田:『稲妻』は、ずっと仲たがいしてきた娘(高峰秀子)と母(浦辺粂子)の物語なんだけど、そんな二人がラストシーンで話しているときに、娘の高峰秀子だけが、遠くでピカッと音もなく稲妻が走るのを目撃するんですよ。で、その直後に何が起きるかというと、「お母さんの欲しがってた浴衣作ってあげる。で、今からお風呂でも行ってあんみつ食べよう」って言い出すんです、いきなり。それで映画が終わる。

―なるほど。

富田:「超越なるもの」自体を映画で撮ろうと思ったら、それはとても困難なことだけど、「超越なるもの」を感知した人間の、その後の行動の変化を描くことはできると。青山さんは、そういう人間のことを、ずっと描いてきたんだなって、『EUREKA/ユリイカ』(2000年)は、まさにそのことについての映画だったんだなと。

―まさに「ユリイカ(わかった!)」を経ることによって、行動が変わった人々を描いてきたと。

富田:そう。「超越」とは一体なんなのか。ここに「宗教」や「信仰」の本質というか、ヒントがあるんじゃないかな。

青山真治『EUREKA/ユリイカ』は、『Helpless』(1996年)、『サッド・ヴァケイション』(2007年)とともに「北九州サーガ」と呼ばれる三部作の二作目。バスジャック事件で心に傷を負った運転手と兄妹の再生の物語 ©︎JWORKS FILM INTIATIVE

石原:いまの富田さんの話を聞いていて、思ったことが2つあって。すごい唐突なんですけど、私もクリスチャンになる過程で「わかった!」って思った瞬間があったんですよね。稲妻じゃないけど、「超越なる何か」にバコーンって打たれた瞬間があって。で、それはどういうことなのかって、ずっと考えていたんですけど。さっきの富田さんの話みたいに、その「わかった」感覚を他人に伝えるのが、すごく難しいんです。

というか、その感覚が、他人とシェアできるものだとは思っていなくて。でも、富田さんの言う通り、映画を通じてなら、その感覚を描くことはできるんじゃないかなって思ったんです。なぜなら映画って、それこそ、いきなり稲妻が走るとか、神が人間のかたちをして登場するとか、唐突なことがいっぱい起きるじゃないですか。だから、その「わかった!」っていう感覚を伝えるツールとしての映画っていうのも、絶対あるなっていうのを、まず一個思って。

『重力の光』場面写真

石原:あと、もうひとつ。同じ成瀬巳喜男監督の映画で、『女が階段を上る時』(1960年)って作品があるじゃないですか。それは、高峰秀子演じる主人公が、銀座のバーの雇われマダムをやっていて、毎晩階段を上って、そのお店に行くんだけど。映画のなかでいろいろなことが起きたあと、ラストシーンで階段を上るときの高峰秀子が、最初に階段を上ったときの高峰秀子とは、全然違うんですよね。

それまでのあいだに、多分彼女にも「わかった」瞬間がきっとあって……。それは、稲妻のような具体的なものではなく、もっとぼんやりしたものなんだけど。そうやって、同じ行動をしていても、昨日と今日で、全然違う人間になっていることって、現実世界でもあるじゃないですか。

富田:まったく仰る通りだね。

誰かを助けることが、やがて自分に返ってくる

―さきほど「超越なるもの」から何かを下されたことによって、そのあとの行動が変わるというお話がありましたが、「行動が変わる」というのは具体的にはどういったことなのでしょうか?

富田:簡単に言えば人助け、忘己利他に至るということなんだよね。中国人の思想の根源とも言われる四つの漢字にもこのことが表れている。「天」「元」「无(無)」「仁」というのがその四つなんだけど、世界のことわりを表すような「天」「元」「无(無)」に対して「仁」だけどこかニュアンスが違っていて。はたして「仁」は何だろうと考えると、ここに「人助け」みたいな意味が含まれているんだよね。

つまり天がすべての「元」であり、自分は無(无)であると気づいたとき、最後に向かうのは「仁」(人助け)であるという。これらの漢字がすべて「二+二」の組み合わせで表されているのは、この「二」に「人」という意味が含まれているからなんだよね。

俺はこのことも青山老師にぶつけたんだよ。そしたら、にっこり笑って、人と人だけじゃないですわな。目に見えないプランクトンもこの茶碗もすべてです、と仰った。もう言葉もなかったよ。

石原:いま富田さんが言った「人助け」じゃないけど、私が『重力の光』を撮り始めたきっかけも、北九州の東八幡教会の奥田知志牧師が関わっている「抱撲(ほうぼく)」というNPO団体によるホームレス支援を知ったことだったんです。映画のなかにもちょっとだけで出てきてるけど、最初はその団体のドキュメンタリーを撮ろうと思っていて。

そこであらためてこの人たちがホームレス支援をする理由は何だろうと考えたら、背景にはやっぱり神の存在があるんだろうなと思って。それで、この教会に集まる人たちを撮ろうっていう方向にシフトしていったんです。

富田:誰かを助けることが、やがて自分に返ってくるみたいな感覚って、キリスト教にも仏教にも、やっぱりどこか共通しているんだよね。結局、そこに辿り着いてしまうというか、気づけば気づくほど、それしかなくなるというか。

『重力の光』より、ホームレス支援に向かう「抱撲」のメンバーたち

「許してもらい続ける」。二人の作家が、映画づくりの責任について思うこと

―最後になりますが、信仰心を持つ方たちにカメラを向けるにあたり、心がけていたことがあればおうかがいしたいです。たとえば『重力の光』では、個人の人生についてのエピソードが赤裸々に語られているかと思いますが。

石原:それでいうと、私は『重力の光』を撮ったあと「なんてことをしてしまったんだろう」「自分はなんて暴力的な人間なんだろう」って、すごく落ち込んだことがあって。

いまは出演者のみんなは、この映画ができたことをすごく喜んでくれているけど、これから先、時を経るにつれて、誰かが「この映画を、もう上映してないでほしい」って言い出すことが、あるかもしれない。もしそうなったときは、私はこの映画を、上映しないと判断をすると思うんです。監督としての私には、撮影させてもらった人たち全員の人生が乗っかっているから、その重さとともに生きていかなきゃいけない。

じゃあ何で、私がその重荷を背負うことができたかっていったら、それはやっぱり、撮影させてもらった人たちのことを、やはりどこかで愛しているからなんだと思います。愛しているし、その人たちと一生かけて関わり続けていくという覚悟のうえで、私は『重力の光』を撮ったから。多分そのことにみんなも気づいてくれたから、『重力の光』が撮れたんじゃないかなっていうのは、めっちゃ思います。

富田:まったく同感です。俺たちにとっては、やっぱりそこが、いちばん大きなところなんですよね。当事者たちにそのまま登場してもらうから。だからこそ、パッと行ってパッと撮るみたいなことはできないですよね。

まずは一緒にやっていて楽しいと思ってもらえるような場をつくってからじゃないと映画はつくれない。だから俺たちは、なんとかして現場を楽しんでもらおうと努力するし、そのためには俺たちがいちばん面白がっていないとダメだから、とにかく自分たちがいちばんはっちゃけちゃうこともしばしばで(笑)。

そんで最後は、「あいつら、しょうがねえなあ」って……そう、許してもらい続けるしかないんですよね。

石原:「許され続けている」っていう感覚は、私もめちゃめちゃわかります。今回の映画の撮影中、みんなの人生を背負っているという事実が重すぎて、一回撮影にいけなくなっちゃったことがあったんです。そしたらみんながすごく心配してくれて。なんとか翌日現場に戻ったら、「おかえり!」っていう空気があって。そのときに、自分がいちばん許されているなって思いました。

富田:さっき海ちゃんが、撮影した人たちのことを愛しているから、その重荷に耐えることができたって言っていたけど、やっぱりその人たちからも愛してもらわないと、『重力の光』みたいな映画は撮れないと思うんだよね。ダメなところも含めて愛されるっていう。

こう言うとちょっと語弊があるかもしれないけど、それは映画をつくっていくうえではひとつの才能なんだと思う。自分でこんなこと言うと怒られちゃうけど、俺もよく「人たらし」って言われるし(笑)。

石原:(笑)。

富田:まあ、許されるってのは、だめなやつだけど一生懸命ちゃんとしようとしてるなって思ってくれるからだと思うし。海ちゃんも、きっとそういう人なんだと思う。だからこそ、『重力の光』みたいな映画が撮れるんだろうし、この人は映画を撮り続けるべき人だなって思ったもん。人たらしぶっとびおねえさんというだけじゃない、ちゃんと映画を撮るセンスと才能もある。まあ、俺に言われてもアレかもですが(笑)。

石原:いや、いますごくうれしくて、ニッコリしちゃいました。

富田:でもあらためて、『重力の光』のような映画が必要な世の中になったというか。「宗教」とか「信仰」というものに対して多くの人が警戒しがちな時代だからこそ、『重力の光』のような映画を見たり、こうやってみんなで話したり、問うべきところは問うたりするべきだと思いますね。

『重力の光』は9月3日からシアター・イメージフォーラムほか全国順次公開中

- 作品情報

-

『重力の光』

『重力の光』

2022年9月3日(土)からシアター・イメージフォーラムほか全国順次公開

- 商品情報

-

『典座 ーTENZOー』DVD

『典座 ーTENZOー』DVD

料金:3,850円

- プロフィール

-

- 石原海 (いしはら うみ)

-

1993年東京都生まれ、北九州在住。アーティスト/映画監督。愛、ジェンダー、個人史と社会を主なテーマに、フィクションとドキュメンタリーを交差しながら作品制作をしている。2019年、初長編映画『ガーデンアパート』(2018)と東京藝大学の卒業制作『忘却の先駆者』が『ロッテルダム国際映画祭』に二作同時選出。また、英BBCテレビ放映作品『狂気の管理人』(2019)を監督。英国の現代美術賞「Bloomberg Contemporary」入選。現代芸術振興財団「CAF賞」岩渕貞哉賞受賞など。

- 富田克也 (とみた かつや)

-

空族。1972年山梨県生まれ。2011年の映画『サウダーヂ』で『ナント三大陸映画祭』グランプリ、『ロカルノ国際映画祭』独立批評家連盟特別賞などを受賞。映画『典座-TENZO-』(2019)は『第 72 回カンヌ国際映画祭』批評家週間の「特別招待部門」に正式出品されたほか、『マルセイユ国際映画祭』では観客賞を受賞した。

- フィードバック 11

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-