メイン画像:プレイグラウンド

『わたしのからだは心になる?』展が11月19日まで有楽町・SusHi Tech Square 1Fspaceで開催されている。

8月にオープンしたSusHi Tech Squareは、世界共通の都市課題を解決する「持続可能な新しい価値」を生み出す東京都のブランド SusHi Tech Tokyo の発信と実践の場として開業した施設。体験型のアート作品を入口に、都民や社会の未来について考えるきっかけをつくることを目的としている。

第1期展覧会として開催される同展では、8組のアーティストや研究者が「わたしのからだは〇〇になる」をテーマに作品を展示。自分固有のものだと思っていた体がまったく異なるカタチや感覚になる体験や、社会のなかでの身体の存在を考える機会を提供する。入場は無料。

クリエイティブディレクターは田尾圭一郎(田尾企画 編集室)。キュレーターを塚田有那(Whole Universe)が務めた。

今回の記事では、展覧会内部の様子をレポートする。

体験型の作品で自分のからだの可能性を感じる。ZONE 1「機械と身体」

展示会場は、ZONE1からZONE4までの4部で構成。感覚に訴えかける体験型の作品から始まり、奥に進むにつれて作品を見て自ら思考する作品が現れる構造だ。

「小鷹研究室 as注文の多いからだの錯覚の研究室」の展示では「わたしのからだは〈モノ〉になる」として、小鷹研理『ボディジェクト指向#03 〈変身〉』と宇佐美日苗・小鷹研理『あなたは今、しています。A3/A6』を体験することができる。

鏡とディスプレイによってつくられた大きな装置『ボディジェクト指向#03 〈変身〉』は、中に入って体に関するさまざまな「注文」に応じることで、自分の体が多様な形で映しだされるというインスタレーション。

カフカの「変身」から着想を得たという同作では、手足の本数が増えて見えるなど、自分の身体が自分のものではなくなるような感覚を味わうことができる。

『あなたは今、しています。A3/A6』は棚に薄い板が収納された作品。板を手に取り見てみると、板を持っている自分の格好とまったく同じイラストが描かれていることに気づく。自分の意志で行なったつもりの行動があらかじめデザインされていることに、独特の不思議さを感じる。

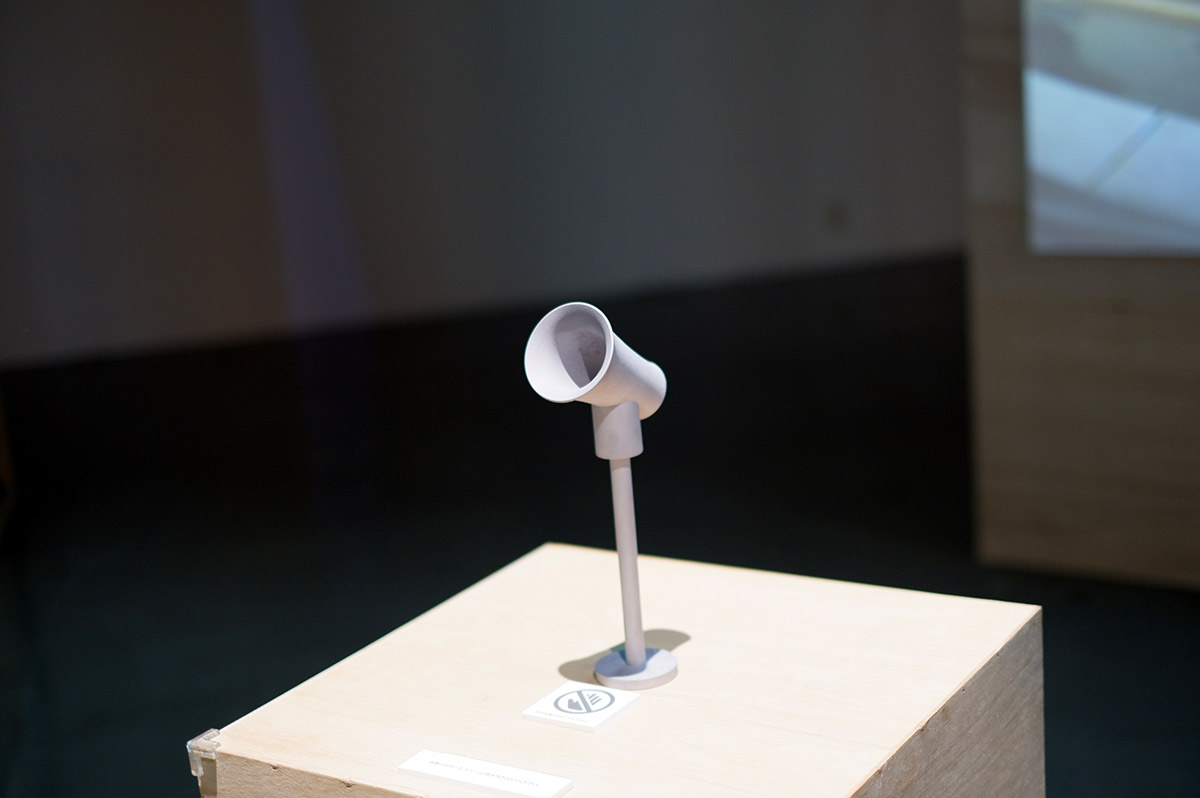

筧康明+赤塚大典+吉川義盛は、「わたしのからだは〈空気〉になる」として『Air on Air 〈forest/sea/city〉』を展示。3つの縦長の画面にはそれぞれ現在のお台場(海)、六甲(森)、有楽町(都市)、のリアルタイム映像が映し出されている。

画面の前に置かれた装置に息を吹き込むと、映像の先の風景で実際にシャボン玉が放出。コロナ禍に生まれた同作では、移動が制限された状態でも離れた場所に自分の存在を届けることや、他人とつながることについて考える機会を与えてくれる。

画面はあえて縦長を採用。風景がすべて見えず、想像の余地が残されていることも特徴のひとつだという。

「わたしのからだに〈あの子〉がいる」というテーマの『Puff me up!』はソンヨンア+鳴海拓志+新山龍馬+勢井彩華による作品。身近な存在としてデザインされた「やわらかい分身ロボット」を、身体に身につけることができる。

ロボットは家族や友人とつながっており、必要な時には空気でふくらんで現れ、会話をすることができるという。

いつかロボットが体の一部となる未来が来た時、どのような形になるのか、どんなロボットと共にいたいかを考えさせられる展示となっている。

自分にとってのロボットを粘土でつくることができるコーナーも設置。

ネコを模したロボットも展示

自分の姿が別の存在に変わる。ZONE 2「バーチャルな身体」

ノガミカツキは「わたしのからだは〈不要〉になる」をテーマに『仮想支配』を制作。ノガミカツキ本人が登場する作品で、画面にはVR空間の映像とそれを俯瞰する映像、リアルの空間が並んでいる。

リアルとVRの間に存在するズレを可視化することで新たな身体アイデンティティの行方を問いかける同作は、その場に立ってずっと見つづけてしまうような不思議さがある。

持続可能な次世代のファッションを作り出すSynfluxは『WORTH Customizable Collection: KEMONO』を展示。テーマは「わたしのからだは〈ケモノ〉になる」で、「ケモノ」のデザインの服を着た人間が森の中で活動する姿を映像で体験できる。

同作では、体にまとう衣服によって、アイデンティティが変化する可能性を提示。デジタル時代の自己とファッションの関係を考えさせられる。

自分の身体と他者からの影響を感じる。ZONE 3「社会のなかの身体」

「美」の定義が時代や場所で変わることを起点に、「わたしのからだは〈理想〉になる」として未来の「美」を考えた作品が神楽岡久美の『美的身体のメタモルフォーゼ』だ。

「小顔にする矯正具があるとしたら」「首を長くする矯正具があるとしたら」という観点で作られた作品からは、終わらない美への苦しみのようなものが感じられる。

また、展示の横にはアンケートを設置。ほかの来場者の「美」への考え方を知ることができる。

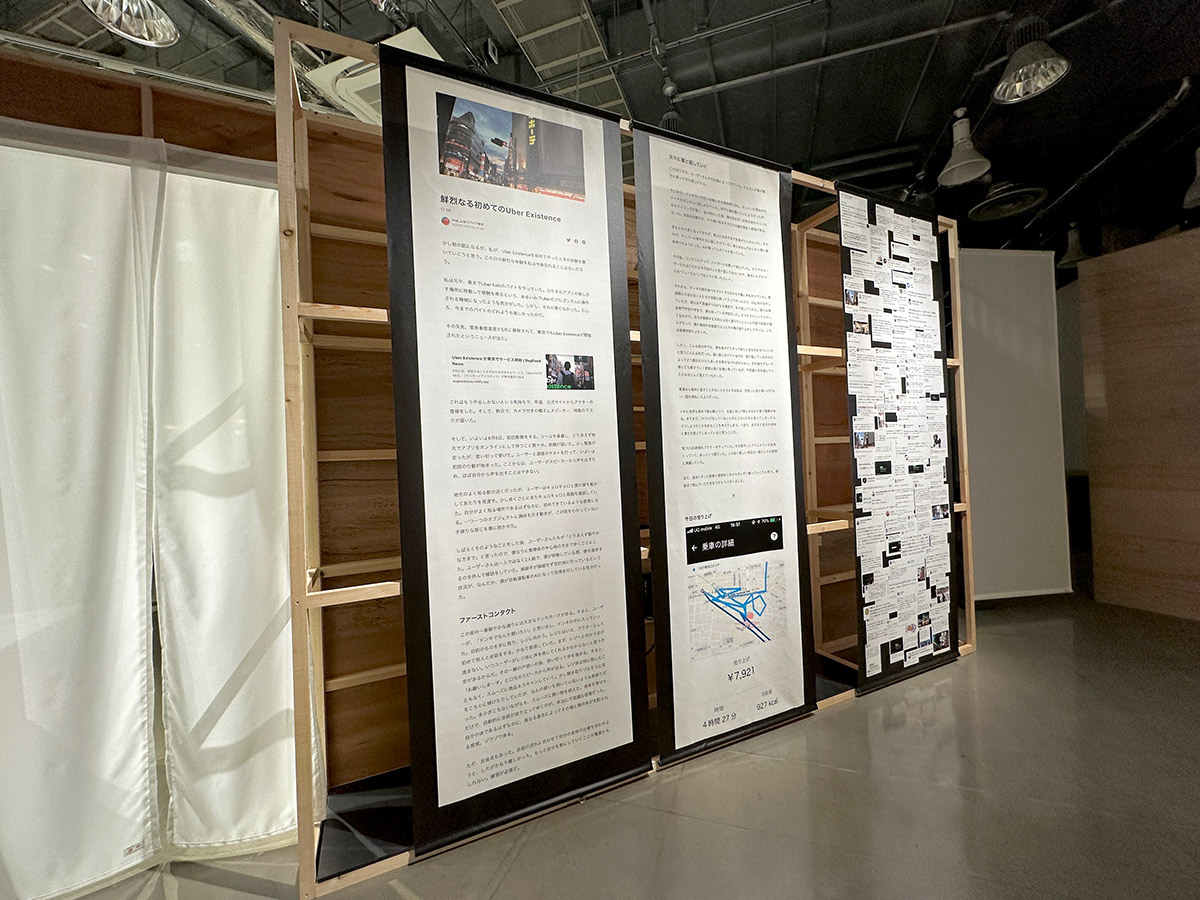

現代社会にアプローチしている展示が、花形槙による『Uber Existence』だ。

「存在代行」をサービスとして提案する同作のテーマは「わたしのからだは〈誰か〉になる」。存在代行者である「アクター」が、サービスの利用者であるユーザーにリアルタイムで指示を受けて動き、ユーザーはその様子を映像で観ることで自分がその場に存在しているような感覚を得ることができるという。

展示では、実際に体験した人の様子や感想を見ることができる。

植物のネットワークから、人間のつながりを考える。ZONE4「環境と身体」

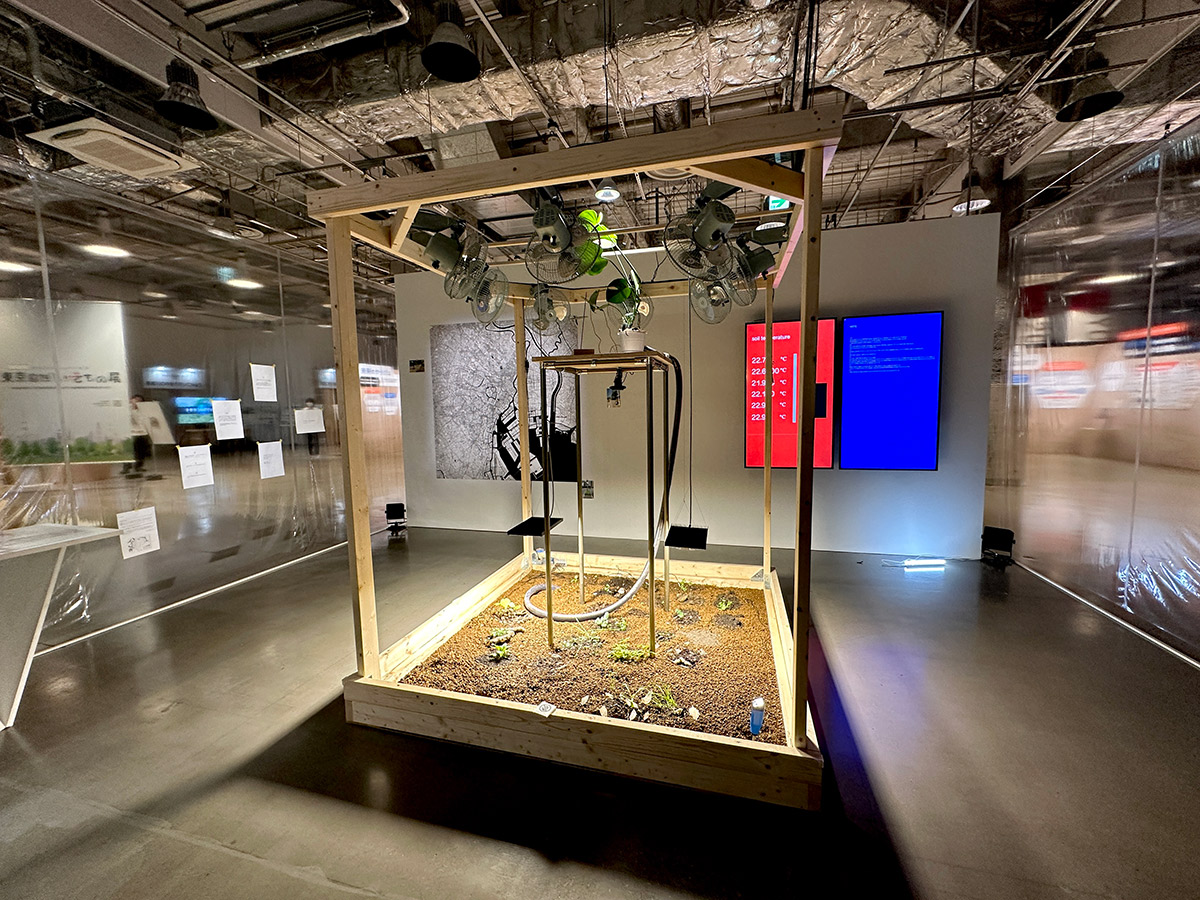

会場の最奥部には、「わたしのからだは〈生態系〉になる」として、Alternative Machineによる『Enabling Relations』を展示。

ビニールで区切られた展示の中心に、土が敷かれた空間が出現。東京のさまざまな場所で生えている雑草を会場に植え直し、太陽や風、水といった植生環境をつくることで、植物が持つネットワークを再構築している。

上部に設置されたライトの点灯は実際の日の出、日の入りとリンクしている。

同作では、人間がインターネットによって遠隔での交流を実現したのと同じく、植物や昆虫同士でも技術によって新たな関係軸を生み出せるのか探求しているという。

展示開始から1か月ほど経った現在は雑草が生えているが、展示初日には何もない状態だったとのことで、会場に何度も足を運んで変化を楽しめるのも特徴だ。

机の上には、2個の黒い容器に入った植物を展示。容器は管でつなげられていて、それぞれの植物が根を張りつながるまでの様子を見ることができる。いっけん関連のないように見える2つの植物がつくるネットワークは、人間の新たな接続のあり方についても考えさせてくれる。

作品について考えられる「余白地」

展示作品すべてを眺められる会場中央には、机と椅子が並んだプレイグラウンドが設置されている。会場を一周したあと、作品について考え、話し合える場所になっている。

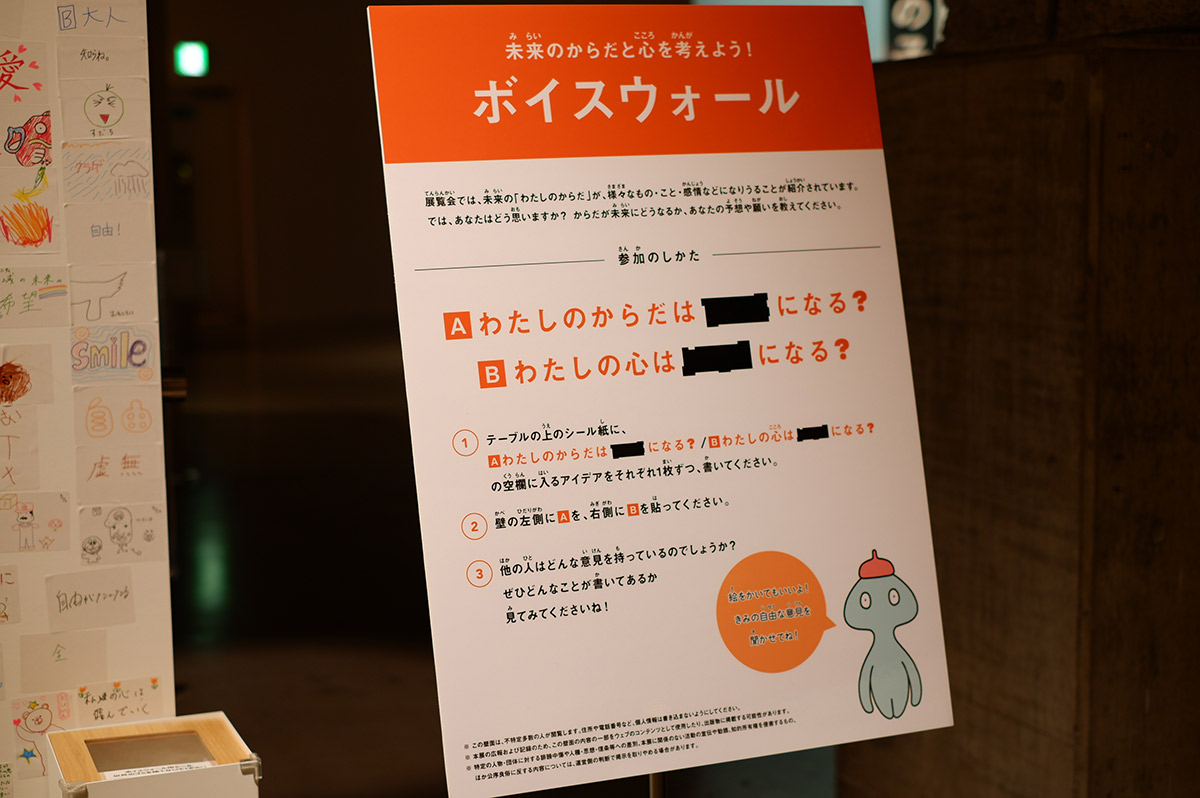

プレイグラウンドの横にあるのが、ボイスウォールだ。作品を見て来場者自身が感じた『私のからだは〇〇になる?』『わたしの心は〇〇になる?』をシール紙に書き、貼ることができるスペースだ。

同じ展示を見たほかの来場者の声には、自分では思いつかなかったような意見もあり、未来のさまざまな可能性を考えさせられる。

また、展示期間中は作品について解説してくれるアートコミュニケーターが毎日在廊する。土曜日と休日の14:00からはファミリー向けの鑑賞ツアー、平日の19:00からはビジネスパーソン向けの鑑賞ツアーが開催されており、アートの知識がまだない人でも作品のもつ意味を理解しやすい環境が整っている。

「未来の自分」を考えるきっかけとなる場所に

クリエイティブディレクターを務めた田尾圭一郎氏は、同展について「ただアートを見せる場ではなく、アートをきっかけに東京や社会の未来を考えてもらいたい」と狙いを語る。若手クリエイターを起用した理由についても「これからの未来を考える展示なので、若者と一緒に作り、提案したいと思いました」と話した。

SusHi Tech Squareで初めて行なう展覧会で「からだ」をテーマにした理由については、「誰もが持っていて、身近に考えられるテーマからスタートしたかったので『からだ』にしました」とコメント。「SusHi Tech Squareをアートのファンだけでなく、子どもをはじめとした普段あまり展覧会に行かない方にも日常的にふらっと来ていただけるような場所にしたい。」と今後の展望を語った。

来場者については「先日家族で来ていただいた方に『これまで家族で話し合う機会がなかったので、きっかけになって良かった』というコメントをいただけて嬉しかったです」と話し、「未来は、行政や親、上司といった一部の存在が示すのではなく、生活する一人ひとりが考えつくっていくべきものだと思っています。作品を鑑賞して、考えて、言語化する実践の場として、わからないことも含めて楽しんでいただいて、自分の未来を考えるきっかけになれば良いと思います」と語った。

- フィードバック 3

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-