次世代のメディア芸術分野を担う若手クリエイターの創作活動を支援する「文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業」。『ENCOUNTERS』と題する成果発表イベントが、2024年2月17日から25日まで表参道ヒルズで開催された。

テクノロジーを駆使したデジタルアート、映像、アニメーション、マンガ、ゲームなどの分野を網羅する同事業は、概ね40代までのクリエイターを対象とする2プログラムで構成されている。

5年以上の活動歴がある、または国内外で受賞歴があるクリエイターを対象に、新しい作品の具体化を支援する「国内クリエイター創作支援プログラム」。もうひとつが、3年以上の活動歴があるクリエイターが対象で、完成した作品、または制作途中の作品発表の機会を支援する「発表支援プログラム」だ。

2023年度には「創作支援プログラム」16組、「発表支援プログラム」24組の計40組が採択された。クリエイターのコメントを交えながら、イベントをレポートする。

伝統工芸×テクノロジーで未知の表現を模索

表参道ヒルズ地下3階のスペースオーを会場とした『ENCOUTERS』。2023年度の「創作支援プログラム」に採択されたクリエイターによる作品展示と、「発表支援プログラム」に採択されたクリエイターによる発表レポートと作品が紹介された。

「創作支援プログラム」の展示は、和紙の製作プロセスにテクノロジー介在の余地があるのではないかと着目した、アーティストでエンジニアの坂本洋一とデザイナーの坂本友湖によるプレゼンテーションからスタートする。和紙の素材の美しさを視覚的に伝え、同時にプログラミングによって伝統工芸から未知の表現が生まれる可能性も感じさせる内容だ。

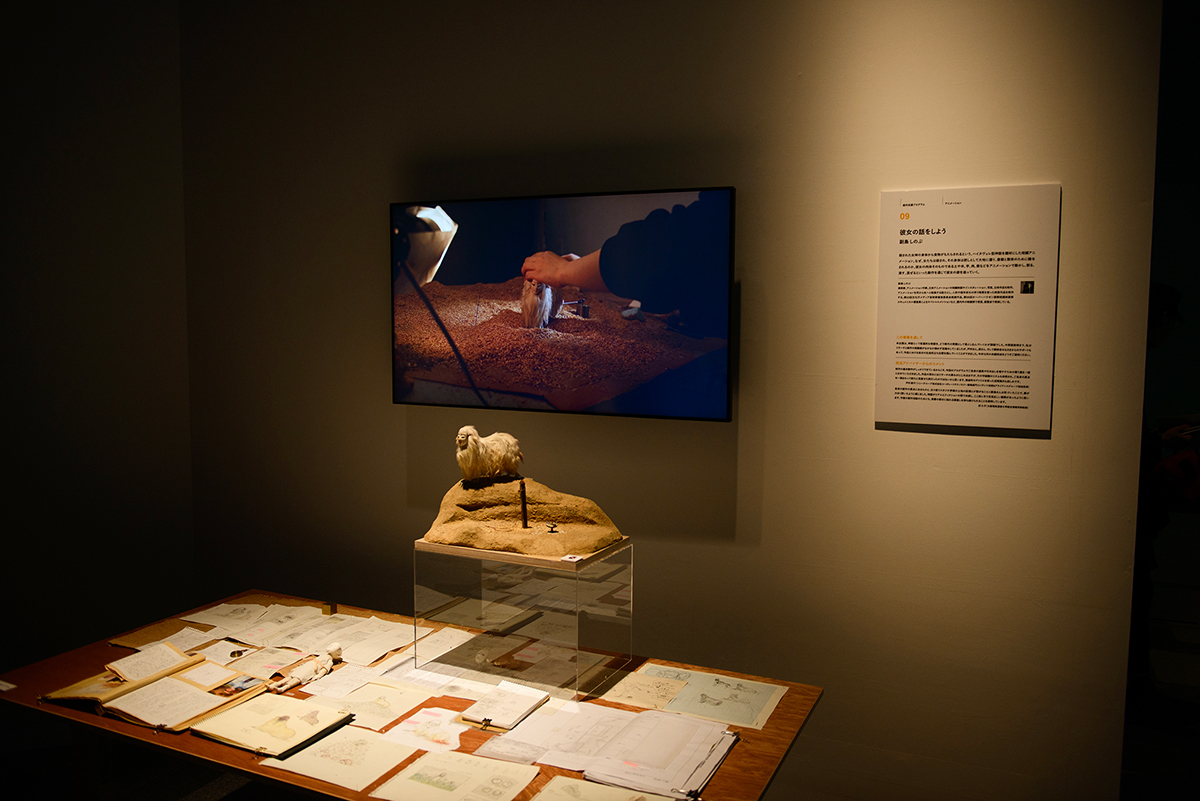

「創作支援プログラム」展示風景より、坂本洋一+坂本友湖《伝統工芸和紙製作におけるテクノロジーの応用》

坂本洋一は、「作品自体はそのまま進めた方がいいと言われたので、自信を持ってつくり続けたのですが、映像や写真も含めたドキュメントをきちんとつくった方がいいというアドバイスをもらいました。徳島の和紙メーカーさんにリサーチに行った際には、和紙作りの工程について学ぶと同時に、カメラマンに依頼して撮影していただきました。ドキュメントを通して伝統工芸とテクノロジーのつながりを見せることができれば、私たちがこのプロジェクトに取り組む意図がより多くの人に伝わるはずだと思っています」と振り返った。

「創作支援プログラム」展示風景より、仲田梨緒+宇枝礼央《oToMR - Tactus》

展示会場では、インタラクティブアート作品を来場者が体験する場面も見られた。作品を手がけた仲田梨緒+宇枝礼央は、N高校研究部で知り合った高校生だ。

仲田梨緒+宇枝礼央

10歳から映像制作を始め、現在はCG制作やARアプリの開発などに取り組む仲田梨緒と、10歳からプログラミングやゲーム制作を開始し、現在は感性情報学やニューラルネットワークを学ぶ宇枝礼央はともに聴覚過敏という共通点を持ち、「音を可視化」し、触れてコントロールできるような作品を手がけた。

「現実世界と仮想世界を行き来して作品を展開したい」

「発表支援プログラム」のスペースでは、採択クリエイターが発表活動についてパネルでプレゼンテーションを行い、作品も合わせて紹介した。

「発表支援プログラム」展示風景

「発表支援プログラム」採択クリエイター

後列左から:近藤洋平、牛島光太郎、永田一樹、浪川洪作、柴田一秀(サイバーターン)、塩澄祥大、原田明夫、坂根大悟、寺尾悠、中村恵理、丸山翔哉

前列左から:伊藤道史、頃安祐輔(-間-)、ゑゑ、石川達哉、宍倉志信、古澤龍、柴田莉紗子

ARやVR、3Dスキャナーといったデジタルツールによる表現で伝統的な概念をアップデートした作品群を手がける原田明夫は、兵庫県の北山緑化植物園内・北山山荘を会場に『原田明夫Exhibition 3つの再創造(Recreate)「プラ継」「地掌器」「雲舟」への挑戦』として発表した。

表参道の地形をスキャンしたデータを元にした《地掌器(表参道)》について説明する原田明夫

「VRとARの技術を組み合わせた表現を、広大な植物園内の日本家屋と庭園で展示することができました。これからも作品の規模をさまざまに、現実世界と仮想空間を行き来しながら作品を展開させていきたいです」

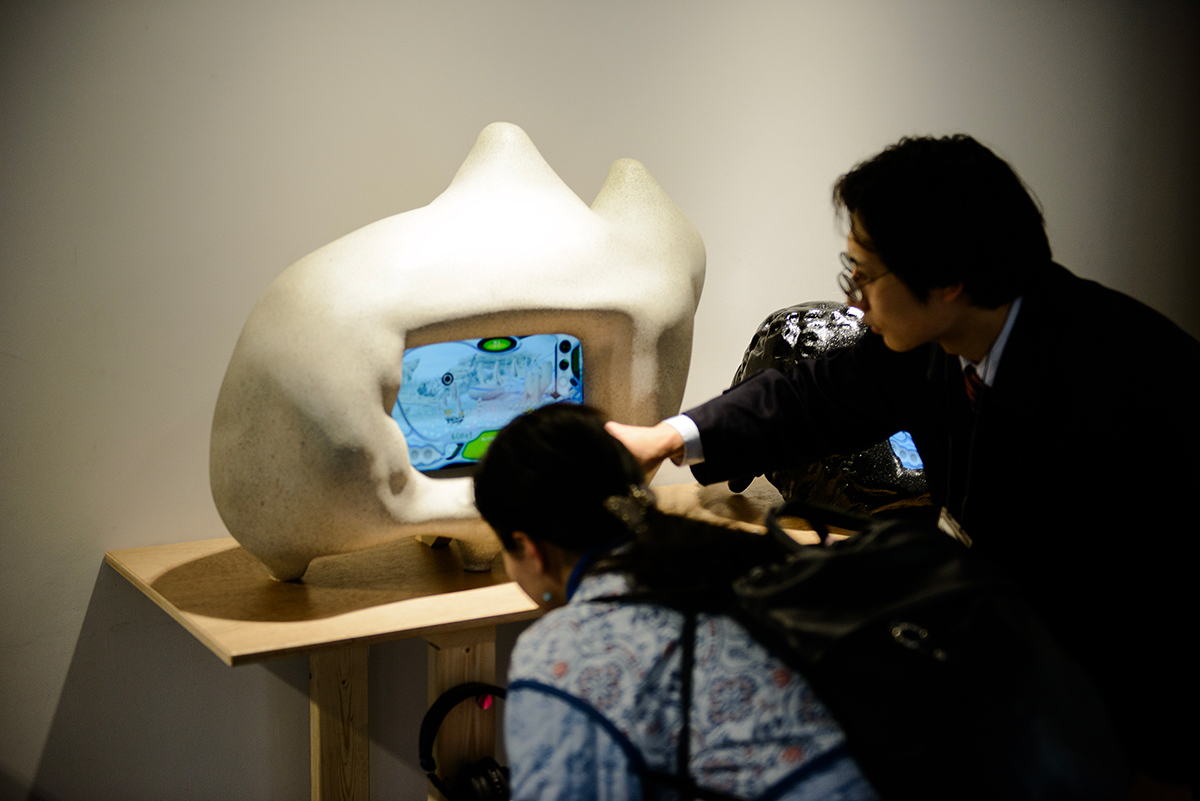

「子どもたちの庭」と題するゲームを発表したのは、「儀式」への興味から表現を展開する宍倉志信。現在の積み木の原型となっている「恩物」という教育用玩具を考案した教育者、フレーベルの思想と、日本の賽(さい)の河原を組み合わせた積み木遊びのビデオゲームを形にした。湘南で開催された「Artists in FAS 2023」では、ビデオゲームをプレーするための映像鑑賞装置を発表。また、ゲーム販売サイトなどで販売するためにはクオリティが求められる。宍倉のアイデアをチームで形にし、品質を向上する資金としても今回の支援を活用した。

ゲーム「子どもたちの庭」を来場者に紹介する宍倉志信

コラボレーションで広がる創作

ふたたび「創作支援プログラム」の展示に戻ろう。基本的に制作をひとりで行なってきたというクリエイターも多い。そのため、アドバイザーからの助言が役に立っただけではなく、技術提供やコラボレーションできる専門家を紹介されたことで創作が広がったという声も聞こえてきた。

日々の動作の繰り返しと映像のループを重ね、タッチパネルで操作することで生まれるズレに着目したネメスリヨは、「これまでは自分の部屋で被写体も自分にして、極力ひとりで作品を完成させていましたが、ステップアップできました」と話す。まだ未完成という今回の作品には、複数人の被写体が登場。3面のスクリーンに映し出された人間が食事という慣習を続け、鑑賞者がパネルを操作すると、動作など映像が変化していくという仕掛けになっていた。

「創作支援プログラム」展示風景より、ネメスリヨ《ONCE》

ネメスリヨ

身体の一部や日常的なモチーフで感触的に表現するアニメーションを手がける水尻自子。これまでは、映画祭での上映などスクリーンへの投射を前提に制作を続けてきたが、自身初となる映像インスタレーションに挑戦した。

「まだ4画面の作品を制作している最中なのですが、その構成を考えることの難しさを実感しています。もしかしたらその構成に関しては、コラボレーションできる相手を見つけて任せられるかもしれない。自分に難しいことを無理矢理やろうとするのではなく、そうすることで、自分はアニメーションに集中しながら表現を広げられるはずです。そのように思えたことも今回の発見のひとつでした」

水尻自子

「創作支援プログラム」展示風景より、水尻自子による短編アニメーション『普通の生活 Ordinary Life』の展示版制作に向けた冒頭2分のプロトタイプ版

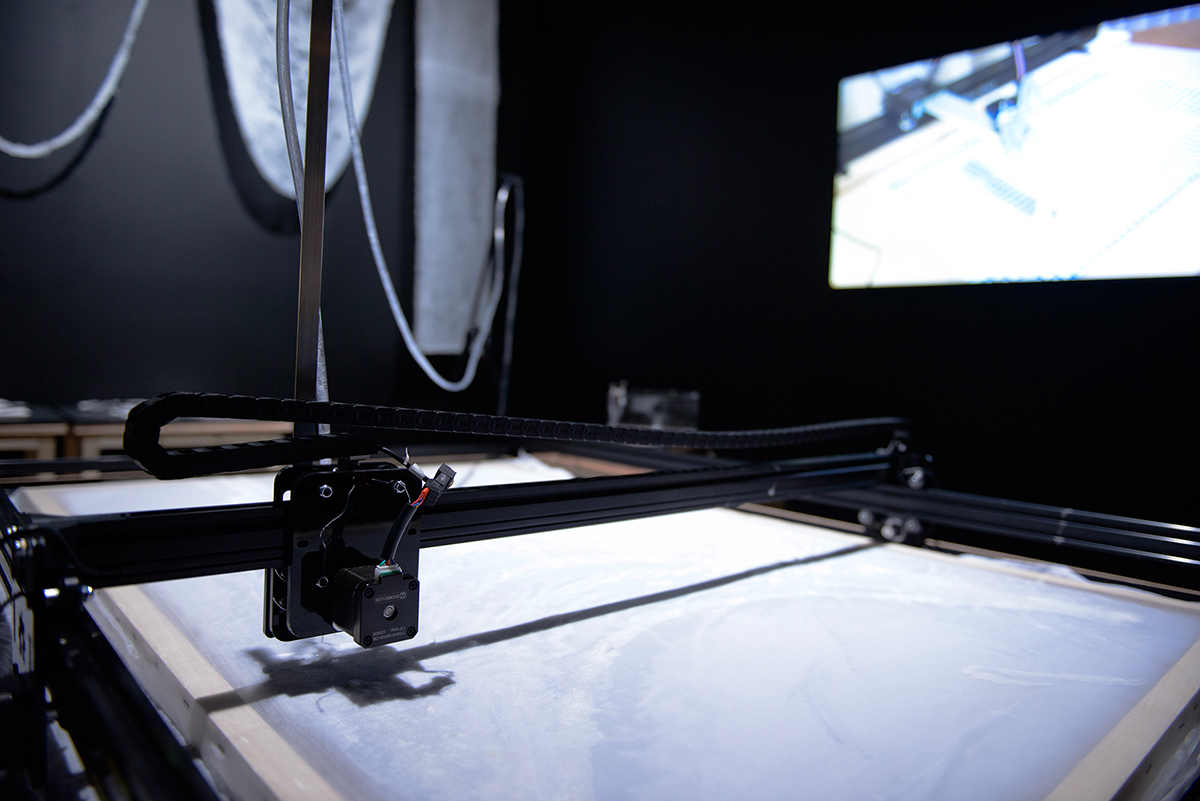

『ENCOUNTERS』の会期中には、トークイベントやパフォーマンスなども複数行われた。自—他の境界、人間—非人間の境界への関心のもと、変容する肉体についての実践を行う花形槙は、パフォーマンスとインスタレーションからなる《A Garden of Prosthesis》を発表。花形は「庭」をさまざまな動植物や石ころなどが対等な関係でせめぎ合う宇宙の縮図ととらえ、それぞれが互いの「義肢」となって融合し、人間中心の価値観が反転していく様子を表現に込めた。

「創作支援プログラム」展示風景より、花形槙《A Garden of Prosthesis》

パフォーマンスを見せる花形槙

浅野いにお、あけたらしろめ……人気クリエイターの特別展示も

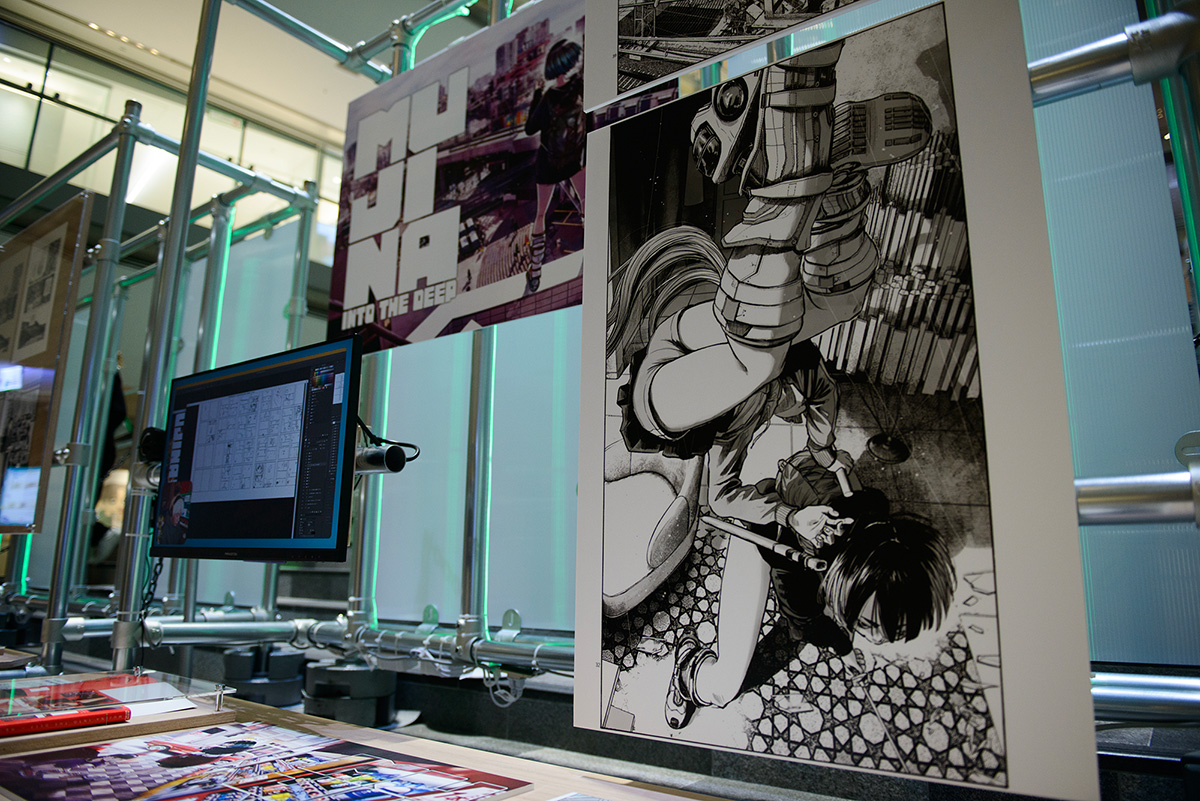

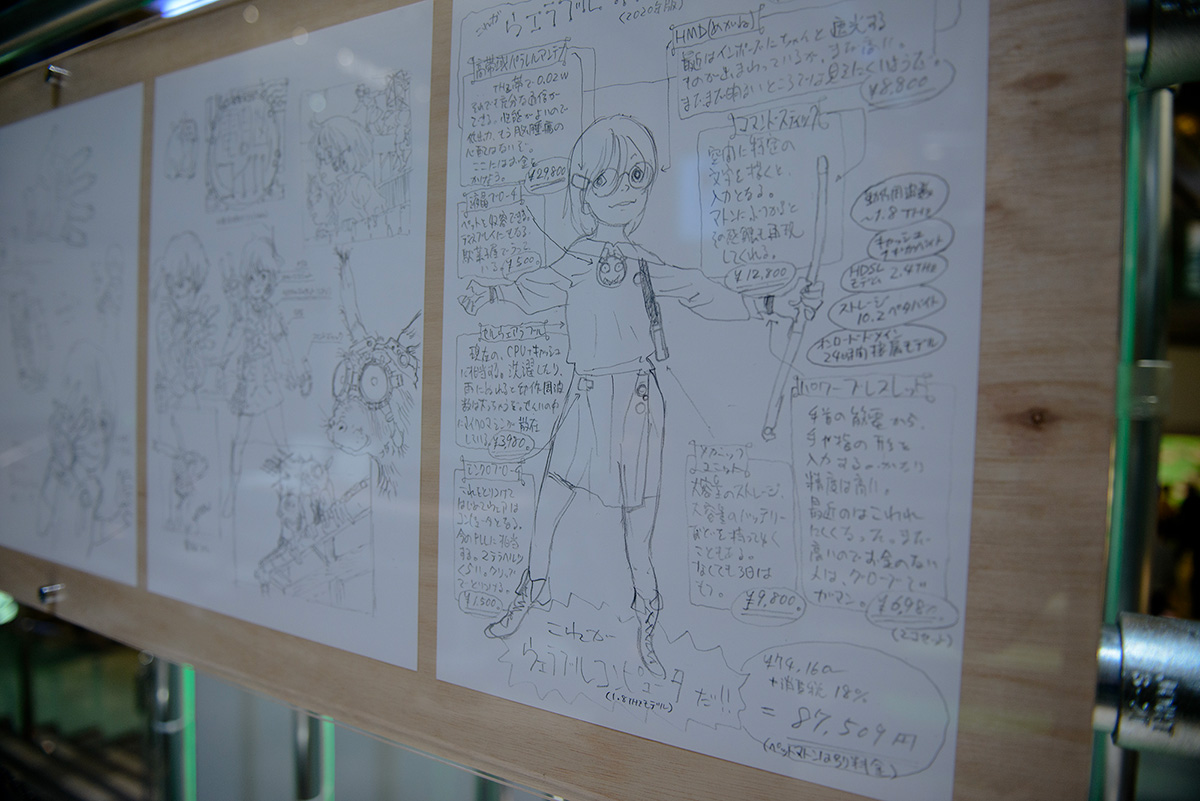

吹き抜け大階段の特別展示より、あけたらしろめの展示風景

『ENCOUTERS』では、過年度に採択されたクリエイターの招待展示も行なわれたほか、吹き抜け大階段と各フロアの壁面を使用したアートスペースでは人気クリエイターの特別展示も実施。次世代のクリエイターが今後の創作活動のヒントを見つける機会を創出するために、さまざまなクリエイターの表現の背景にあるコンセプトメイキングや技法、制作プロセスなどを紹介した。浅野いにおや磯光雄、UNSEEN、あけたらしろめなど人気クリエイターたちの創作プロセスを紹介した。

表現者としてのアイデンティティを捉え直す

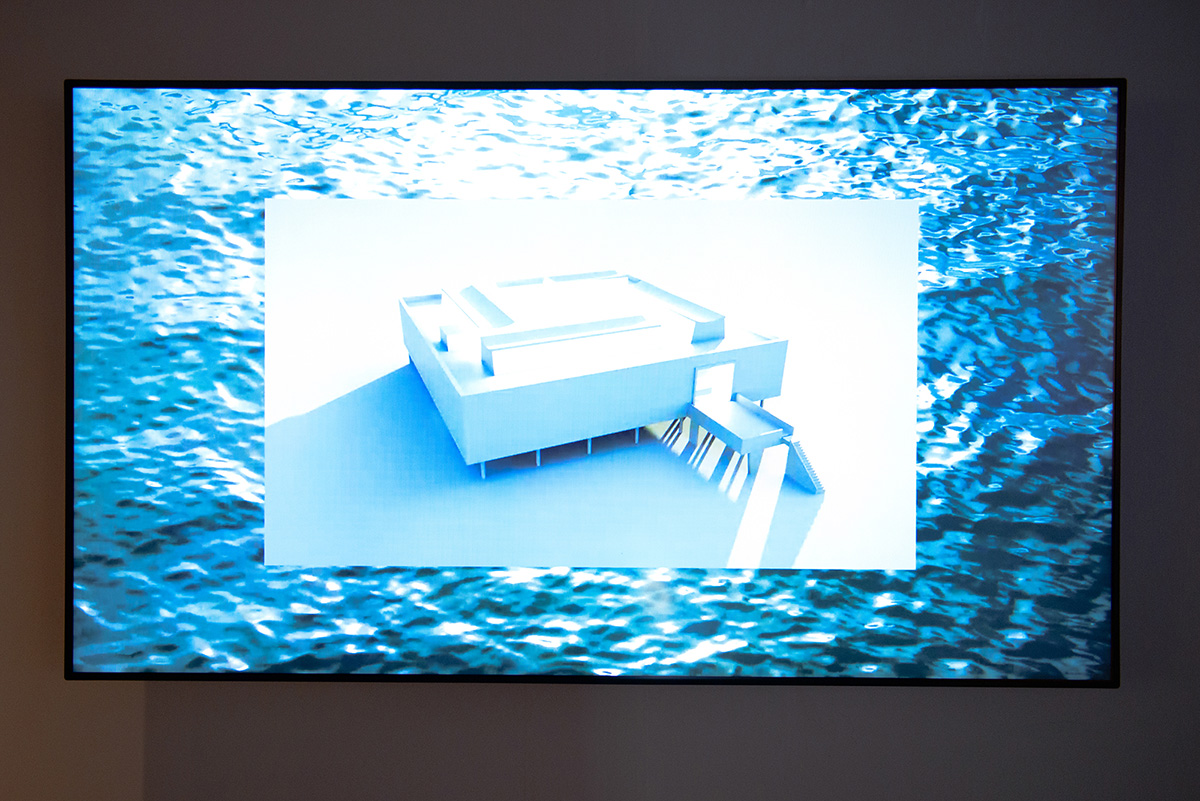

3月12日より国立西洋美術館で開催中の『ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?―国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ』展(以下、『未来のアーティストたち』展)に参加する布施琳太郎は、同館初となる大規模な現代美術展に出品する作品を制作するために「創作支援プログラム」に応募した。

「いわゆる西洋美術とはズレた、ネットアートやメディアアートみたいなものに足を突っ込んで制作をしてきた」と自身のことを話す布施は、『未来のアーティストたち』展への出品作品で新たな美術館建築のプロトタイプの提示を試みるという。

「創作支援プログラム」展示風景より、布施琳太郎《海の美術館》

「この2年ぐらい、美術館の建築の調査をしてきました。それに基づいたボードゲームみたいなものをつくるプランを考えたのですが、担当アドバイザーにゲーム作家の米光一成さんがついてくださり、自分のゲームをつくるプランの甘さに気付かされましたし、それによって何が自分にしかできないことなのかを考えながら制作を進められたことはよかったと思っています」

「創作支援プログラム」を通じて広がる可能性について、布施はさらに続ける。

「僕は詩を書き、自分の書いた詩を映像作品や展覧会そのものに展開することが多いのですが、文化支援に関していうと、アートの分野は支援され過ぎなのではないかと思っているんですね。文学は支援が足りず、商業主義でやるしか方法がなくなっていて、もし少しでも現代詩や短歌の領域に支援が回ったり、もしくはアートとのコラボレーションが生まれたりしたら、文学の世界の表現者が商業主義に陥らずに済むと考えています。そういう思いもあって、自分では少しでも分野を横断しようと心がけています。自分が支援を得られれば、そうしたアート以外の分野で活動する人に謝礼や人件費を支払えて、そうした人々の活動にも活かせるはずですから」

布施琳太郎

『ENCOUNTERS』を取材しながら感じたのは、クリエイターたちはこの支援事業を通して制作費を確保することに加え、アドバイザーとのミーティング機会で多くを吸収し、それによって作品のアイデアを大胆に展開していること。また、適切な技術サポートを得ることで、自身の表現者としてのアイデンティティを捉え直している作家が多かったこと。

つまり、クリエイターの支援に必要なものは、資金だけでもアドバイスだけでも技術だけでもない。当然作家によって求めるものの割合は変わってくるだろう。しかし、「文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業」の多角的な支援は、作家たちを確実に次のステップへと後押ししていることが伝わってきた。採択クリエイターたちの今後を見届け、メディア芸術のラディカルな発想が形になっていくことに期待したい。

「創作支援プログラム」採択クリエイター

後列左から:川田祐太郎、ネメスリヨ、堂園翔矢、戸石あき(lemna)、宇枝礼央、竹森達也、坂本洋一、坂本友湖、布施琳太郎

前列左から:原田裕規、ニヘイサリナ、仲田梨緒、水尻自子、花形槙、長野櫻子(anno lab)

- サービス情報

-

文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業

文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業

- フィードバック 3

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-