メイン画像:撮影:海波│minami

2022年、渋谷にオープンした「シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT](以下、CCBT)」は、最先端のテクノロジーとアートを原動力に、東京からイノベーションを生み出していくためのパブリックスペースだ。アーティストやクリエイターのみならず、多くの市民による創造性の発揮を掲げるこの施設は、これまでにいくつものプログラムを展開してきた。

そんなCCBTのコアプログラムの1つが「アート・インキュベーション」だ。これは公募によって選ばれた5組のクリエイターが、「CCBTアーティスト・フェロー」として企画の具体化を目標に、「メンター」をはじめとする専門家からのアドバイスやテクニカルサポートを受けながら、制作過程の公開、ワークショップ、トークイベントなどを実施するというもの。クリエイターに新たな活動の機会を提供し、そのプロセスを市民に開放することで、都市をより良く変える表現、探求、アクションの創造を目指す。

今回CINRAでは、2022年度に引き続きアート・インキュベーション・プログラムの様子をレポート。2023年度のフェローであるELECTRONICOS FANTASTICOS!、contact Gonzo、SnoezeLab.、TMPR、そしてSynfluxの活動とインタビューをお届けする。昨年度にも増して多彩な顔ぶれが揃い、フレームの拡張を試みるメディアアートの最前線を展望していこう。

CCBTのコアプログラム「アート・インキュベーション」とは?

アート・インキュベーション・プログラムの活動報告会が2024年3月22日に東京・渋谷のCCBTで開催された。

第2回目となる2023年度のプログラムでは、メンターにもフェローにも、じつにバラエティに富んだクリエイターが選出されている。一見すると、いわゆるメディアアートのフレームでくくれないような活動を展開しているチームも少なくない。発表の形式も十人十色で、CCBTを拠点とした成果展のみならず、都内各地で数々のワークショップやパフォーマンスが行なわれてきた。

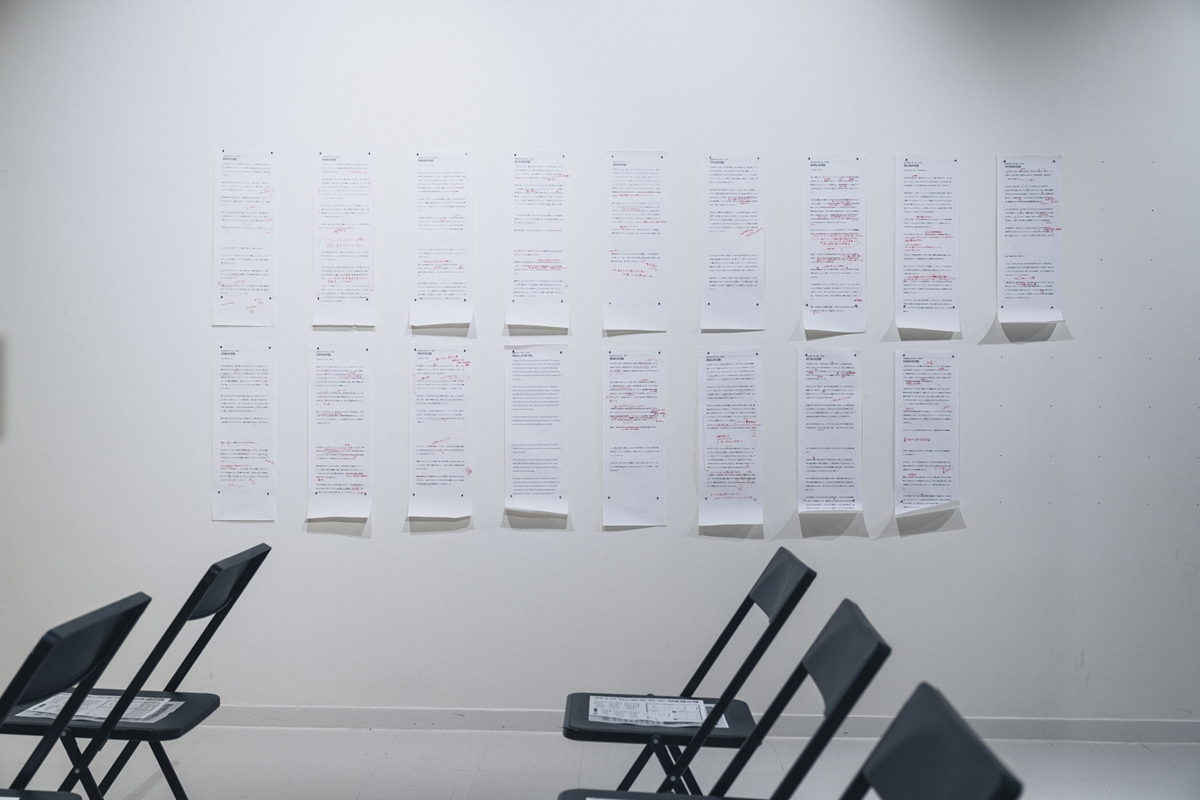

シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]の様子

その意味で、CCBTはアートとテクノロジーの概念を現在進行形で拡張させている。ここには各クリエイターや市民一人ひとりの専門性を重視した、領域横断的な連携を促す力学が働いているのだ。それらの実践を概観すべく、まずは今年度の象徴的な事例となったELECTRONICOS FANTASTICOS!によるイベントからチェックしていこう。

なおフェローにアドバイスをしたり、技術支援したりするメンターには、いすたえこ(アートディレクター、グラフィックデザイナー)、宇川直宏(“現在”美術家、DOMMUNE主宰)、久世祥三(アーティスト、エンジニア)、竹川潤一(一般社団法人MUTEK Japan理事)、田中みゆき(キュレーター、プロデューサー)、細川麻沙美(札幌国際芸術祭事務局統括マネージャー)が名を連ねており、活動報告会当日は、アーティスト・フェローとメンターたちが一堂に会する貴重な機会となった。

役割を終えた生活家電たちの百鬼夜行が、市民を巻き込んだ祝祭へ

ELECTRONICOS FANTASTICOS!は、ミュージシャンの和田永を中心に、さまざまな人々が共創しながら、役割を終えた電化製品を新たな「電磁楽器」へと蘇生させオーケストラを形づくっていく参加型のアートプロジェクト。2015年の発足時からこれまで公演を重ねてきた彼らが今回行なったのが、新作パフォーマンス『発電磁行列』だ。

『発電磁行列』とは、太陽光パネルが搭載された「発電祭山車」を筆頭に、総勢約70名が古家電を改造した家電楽器による「電磁祭囃子」を奏でながら、全長約30メートルの列をなして練り歩くという試み。会場となった東京国際クルーズターミナルの緑道で筆者も観客の一人として参列したが、それはまさに「お祭り」としか言いようのない祝祭性にあふれた時間と空間だった。

太陽光パネルが搭載された「発電祭山車」(撮影:海波│minami)

撮影:海波│minami

和田は『発電磁行列』について、「電気の野生と霊性がテーマ」と語る。

和田:『発電磁行列』は「電」を奉る祭りとして構想しました。役割を終えて野生に返った生活家電が、<電>を帯びた妖怪となって百鬼夜行を繰り広げるようなイメージです。本来の役割を終えた電化製品たちが、「発電祭山車」から電気を供給されて、楽器となってよみがえる。その叫び声や呻き声にも近い音を、今回「騒(ぞめ)く」と表現しました。「電磁の荒野で、さあ騒(ぞめ)こう!」と。根っこにあるのは、電気というシステム化されたテクノロジーをあらためて自分たちの身体感覚にたぐり寄せたいという想いです。

元力士の持つ信号機が先導し、鳥居の形をした電柱がそびえる山車が引かれ、揃いの法被をまとった奏者たちが半ばトランス状態で奏で舞い踊る。湾岸エリアの夜景のなかで明滅する行列は、まさに現代版の百鬼夜行だ。

信号機を持った元力士たち(撮影:海波│minami)

撮影:海波│minami

注目すべきは、老若男女が入り混じった出演者たちだ。もちろん2023年度を通してELECTRONICOS FANTASTICOS!は、CCBTを拠点にワークショップやオープンスタジオを多数実施してきた。ただ、全国各地から総勢約70名もの人々が集ったその背景には、それ以前より育んできたコミュニティの存在がある。

和田:古い家電を集めるという目的もあって、ニコス(ELECTRONICOS FANTASTICOS!)の発足当初から、ミュージシャンやエンジニア、またシンプルに音楽が好きな人たちを招き入れてきました。それに加え、コロナ禍で僕らが動画配信に力を入れたところ、自分でも家電楽器をつくって演奏する人たちが世界の各地に現れたんですよ。なかには中学生や高校生などの若者もいて、そこからさらに国内でもコミュニティが広がっていったんです。しかも今回はコロナが明けての新作パフォーマンス。人々が集結して、熱量もおかしなことになってましたね(笑)。

その熱意が届いたのか、当日は天候にも恵まれ、吹いていた強風も本番直前に止んだ。メンターの細川麻沙美が「奇跡的な状況だった」と言うように、彼らは「電」ならぬ「天」をも味方につけたのだ。

圧巻だったのは、観客を巻き込んだラストの『電磁盆踊り』。行列の終点に鎮座した山車を中心として、ダムが決壊したように演者と観客が入り乱れ、ハレの時空が立ち上がった。メンターの竹川潤一が「行列からつながって最後に一つの大きな輪になった」と講評した通り、『発電磁行列』は一夜の物語として大団円を迎えたのである。

撮影:海波│minami

撮影:海波│minami

皮膚を通して体感する「身体=メディア」のぶつかり合い

次に紹介するのは、代官山ヒルサイドプラザで上演されたcontact Gonzoのパフォーマンス『my binta, your binta // lol ~roars from the skinland~』だ。

NAZE、松見拓也、三ヶ尻敬悟、塚原悠也の 4 人のメンバーからなるcontact Gonzoは、2006年の結成以来、即興的なパフォーマンスや映像、写真作品の制作、マガジンの発行などを展開してきた。多岐にわたる活動を実践しているとはいえ、肉体のぶつかり合いを真骨頂とする彼らのスタイルが、はたしてどのようにデジタルテクノロジーと結びつくのだろうか。

公演当日、チカーノ風のベースボールシャツに身を包んだスタッフに案内され階段を降りると、まず写真やドローイングによる展示が構成されていた。さらにその地下の会場では四角いリングのようなステージが組み上がっている。さながら地下闘技場である。ステージ下部にはいくつもの巨大なサブウーファー。これらのスピーカーからパフォーマンスの音や振動が客席に向かって放たれる仕組みだ。

会場内での展示。ビジュアルデザインや衣装はデザイナーの小池アイ子が担当した。 ©高野ユリカ

©高野ユリカ

「僕らがやったのはプリミティブなメディアアート」と塚原は笑う。

塚原:もともと「身体はメディアだ」という意識はありました。おそらく身体は人間が最初に獲得するメディアで、そのベースの上にさまざまなテクノロジーが乗るわけです。その意味で、身体はメディアアートのメディウム(素材)になりうると考えました。それを踏まえた今回のプロジェクトは、殴った音が「ドーン!」と響くというプリミティブなアイデアを実現したものになります。

モチーフは、触覚器官であり、他人との境界面・接触面でもある「皮膚/スキン」。ふだん僕らがパフォーマンス中に感じている衝撃をどうお客さんと共有するか模索しました。結果、身体に装着するオリジナルデバイスと強力な低音の出る音響システムを構築することで、アイデアを実現できると考えました。

実際にパフォーマンスが始まると、4人がそれぞれに飛びかかり、乗り上げ、走り、ビンタし合うその衝撃が、ゴツンゴツン、バチンバチンと、相当なボリュームと音圧で観客に迫ってくる。

©高野ユリカ

©高野ユリカ

面白かったのは、彼らに促されるかたちで起こった客席のウェーブ。立ち見の観客たちが手を取り合って輪になり、パフォーマーのムーブによる振動を伝播させるというくだりがあった。

三ヶ尻:このアイデアは、メンターの宇川直宏さんとやり取りするなかで生まれました。僕らがやりたかったのは、簡単に言えばお客さんに負荷をかけること。パフォーマーほどでなくてもいいから、公演が終わったあとに一種の肉体的疲労を感じてほしかったんです。そのためには、お客さん全員で何かを乗り越える必要がある。そこでウェーブだな、と。

また、思わず笑ったのはステージ上で行なわれた「垢すり」だ。それまで殴り合っていた彼らが背中をこすりだし、会場にゴシゴシと垢すりの音が響き渡る。コンセプトにちなんで、最後には削られた「皮膚」が高々と掲げられるというシュールな光景が見られた。ちなみにこうした皮膚へのこだわりは、パフォーマンス公演のみならず、皮膚からの情報を意識化するワークショップや、Discord上での公開型のリサーチなどを通じて市民にオープンなかたちで多角的に探求されている。パフォーマンス公演に至るまでのリサーチやクリエイションのプロセス、リサーチ過程で実施した関連イベント、そして公演の記録を記したリサーチノートも公開された。

報告会では、「皮膚というより『肉と骨』を感じた」という感想もあがったが、パフォーマーの痛みや痺れをテクノロジーによって少なからず体感できたことは間違いない。メディアとしての身体がこの上なく可視化された、唯一無二のパフォーミングアーツだったと言えよう。

会場内をコンセプトサポートの津田和俊が練り歩き、背中に背負った電光掲示板で、自身が収集した皮膚に関する文章の引用を表示させていた。©高野ユリカ

©高野ユリカ

「アートと福祉」の相互作用から目指す、インクルーシブな社会

メンターの田中みゆきが「これまでメディアアートが圧倒的に扱ってこなかった領域」と語ったのが、SnoezeLab.(スヌーズレン・ラボ)のプロジェクト「IISE」(Immersive Inclusive Sensory Environment)だ。田中の言う領域とは「福祉」にほかならない。

障害のある人々の環境づくりや、特別支援が必要な子どもたちのデジタルコンテンツの企画開発を専門とする橋本敦子と、母親を中心としたサステナブルなチームづくりを手がけてきた市川望美によって編成されるSnoezeLab.は、活動に共鳴する企業や団体で構成していく共創的なプラットフォームである。

彼女たちが手がけたのは、重症心身障害者施設や発達障害児施設を中心に普及してきた「スヌーズレン」のコンセプトをベースに、デザインやテクノロジーを活用した新たな空間を提案するプロジェクトだ。そもそも「スヌーズレン」とは、「Snuffelen」(クンクンあたりを探索する様子)と「Doezelen」(うとうとと気持ちのいい様子)という2つのオランダ語を組み合わせた造語。1970年代にオランダで生まれた考え方で、光、音、匂いなど、7つの感覚に刺激を提供するウェルビーイングを目的とした活動を指す。

『みて・さわって・きいて ―感じてあそぶスヌーズレン・ラボ』会場の様子

CCBTで開催された展示企画『みて・さわって・きいて―感じてあそぶスヌーズレン・ラボ』では、重症心身障害や感覚過敏の症状がある人たちがリラックスして過ごせる「センサリールーム」や、多様な発達特性を持つ子どもたちを対象としたインタラクティブ・プロジェクションなど、言葉ではないコミュニケーションのあり方が、国内企業などが手がけたさまざまな技術を用いたプロダクトやプロトタイプによって示されていた。

橋本:これまで子どもの福祉施設を中心にスヌーズレン空間をつくってきましたが、もっといろんな人と混ざり合うかたちで地域に開きたいという想いがずっとあって、アートの領域を扱うCCBTのプログラムに挑戦しました。語弊を恐れずに言えば、渋谷は障害のある方にとってアクセスのしにくい街ですが、開かれた展示というかたちにすることで、障害を持つ方やその家族だけでなく、より多くの人に知ってもらうきっかけにしたかったんです。

橋本は「ふだん福祉施設でやっている企画をアートとして提示していいのか?」と不安だったが、メンターの久世祥三らから展示のステートメントや見せ方について手厚いアドバイスを受けたという。結果として、一般的な美術展と比較してもなんら遜色のないインスタレーションが組み上がった。さらに重視されたのは、展示における物理的な環境のみならず、運営全体を通じたインクルーシブ(包括的)な環境づくり。ワークショップやトークセッションを重ね、障害のある人やその家族が運営スタッフに参画した。

市川:今回は、働くうえでの制約がある人、ない人、障害児や医療的ケア児の子育て中の人など、さまざまな環境にいる人たちがチームで運営することにチャレンジしました。実際に展示のなかでも、障害や特性を持つ若者たちが給仕を担当する「喫茶アレコレ」、重症心身障害児や医療的ケア児を持つ母親に遠隔コミュニケーションロボット「OriHime」を通じて受付やアンケートコーナーを担当していただきました。

会期を通して800名ほどの来場者を迎え、スヌーズレン環境やインクルーシブ社会に貢献したい多くの企業とのつながりも生まれたという本企画。今後も私たちが「アートと福祉」について考え続けていくための貴重な機会となったはずだ。

AI時代の「自由」を考える。まち歩きを通して探る技術と人間の共存

Tokyo Motion Point Researchersの頭文字を取ったTMPR(てんぷら)は、岩沢兄弟、堀川淳⼀郎、美⼭有、中⽥⼀会による2023年結成のリサーチユニット。デザイナーやプログラマーがそれぞれの専門性を持ち寄り、まちと遊ぶことを企てる。

そんなTMPRが「技術と人間の『平熱の共存』」をテーマに試みたのが、AIをはじめとする情報社会と人間の関係性を探るプロジェクト『AIが見てきた風景を辿る 人工知能紀行』だ。

アプリケーション開発、ワークショップのデザインと実施、ワークショップから得られたデータの考察、それらをまとめた記録ブックの制作という一連のプロジェクトのなかで、特にCCBTを拠点に開催されたのが、市民参加型ワークショップ『動点観測所 (35.39.36.02/139.42.5.98)』。端的に言えば、AIを用いた一種のまち歩きである。

「動点観測所」に参加するための受付

流れとしては、会場を訪れた観客が、プログラムによってランダムに提示された経路から1つを選択し、デバイスを渡されて渋谷の街に出る。経路が表示されたマップをデバイスで見ながら、与えられたルートを歩いて帰ってくると、AIが先回りして生成していた「散歩の日記」が渡されるという筋書きだ。

デバイスの指示に従って渋谷の街を歩く参加者たち

テクニカルディレクターのいわさわたかし(岩沢兄弟)は「散歩という人間的で日常的な営みを見直すことで、技術が溶け込んだ生活についての認識を更新したかった」と解説する。

いわさわ:このワークショップの根底にあるのは、人間の自由に関する問題意識です。今後ますますテクノロジーが発展して検索や予測が当たり前に生活に溶け込むと、人間の行為や体験はAIに先回りされることになる。たとえば、私たちは経路検索をして「この道路は混んでるからあっちの道を使ってください」といったAIからの提案を何気なく受け止めていますが、将来「今日は家を出ないほうがいい」とまでサジェストされてしまったら、さすがに違和感がありませんか? おそらく、AIと共存する時代に人間ができることは「予測されていても、いったん行動する」こと。そこにかろうじて自由が宿ると思うんです。

こうしてまち歩きを終えた参加者は、AIによる「散歩日記」に赤字で添削を入れることで、自らの身体による体感と、過去のデータのインプットによって成立する予測がいかに異なり、またあるいは逆に、いかにシンクロするのかを検証できる。つまり、技術と人間の関係に対する実感は体験者一人ひとりのなかに残るという仕掛けなのだ。

コミュニケーションプランナーの中田⼀会はCCBTのサポート体制について振り返る。

中田:助かったのは「動点観測所」のオペレーションです。私たちがプランを提示したところ、CCBTから「これはスタッフによるアテンドが必須ですね」とすぐに運営専門のチームを手配してもらえました。CCBTの運営チームはメディアアートを専門的に扱ってきたので、「ここは触ってもいいですけど、ここには入らないでください」といった展示会場のインタラクションに関する経験値が積み上がっているんですね。

あと、ユニットのなかで言葉がこもりがちになるところを、メンターやCCBTスタッフの方を含め、ときに熱い議論になりながら言語化していくことで、企画を練り上げていくことができました。

『動点観測所』を体験したメンターの宇川は、「安心して迷子になることで、いつも見落としていた風景を見せてくれた。散歩体験のネクストレイヤー」と評した。不可逆に進歩する人工知能について、単に礼賛するのでも否定するのでもなく、TMPRのようにメタ的な検討を加えることは、今後より社会に求められる視点となっていくに違いない。

2024年1月13日には前回のCCBTアーティスト・フェローを務めたアーティストの木原共をゲストに招き、TMPRのアーティストトークが開催された

デジタルファッションがリードするサステナブルな未来

最後に紹介するのは、デザインラボラトリーSynfluxによる「WORTH: Digital Fashion Platform」だ。

持続可能な未来のために、リサーチ、オープンダイアログ、ワークショップ、展示会、そしてウェブサイトでのアーカイブ構築を通じたデジタルファッションのプラットフォームを醸成した。目玉となるのは、CCBT会場でも提示された『Algorithmic Couture Alliance』。タイトル通り、アルゴリズムによる服づくりを広く共有していくプロジェクトとなっている。

「Algorithmic Couture」とは、AIを用いて洋服の型紙(パターン)を3DCGで生成するSynfluxの独自技術を指す。CEOの川崎和也は「AIが生成するパターンを無駄がないものづくりに生かしたかった」と語る。

川崎:一般的な服づくりでは、設計図に沿って布に型紙を当て、そこから切り出したパーツを縫っていくのですが、その際に端切れがたくさん出てしまいます。ファッション業界では、使う布の約3割が捨てられているという試算もある。でも生成AIを用いれば、1枚の布のなかでテトリスのようにパーツが詰まったパターンを抽出できます。こうすることで無駄を減らせますし、原材料費が下がるため商品価格も抑えられる。さらに無数のパターンを生成できるので、デザイナーの新たなアイデア源にもなる。つまり「環境・経済・クリエイティブ」の三方良しを実現できるんです。

ファッションにおけるSDGsの試みとして、エコ素材の活用や古着などの2次流通による廃棄の削減が近年注目を集めるが、布からパーツを切り出す際の無駄を省くという取り組みは新鮮に映る。展示では、A-POC ABLE ISSEY MIYAKEのテーラードジャケットやTHE NORTH FACEのドットショットジャケットなど、「Algorithmic Couture」を活かしてつくられた服の現物が並んだ。それらのうちのいくつかはすでに実際に販売されており、布の廃棄率も半分以下に減らせたという。

「Algorithmic Couture」を活かしてつくられたA-POC ABLE ISSEY MIYAKEのテキスタイル。廃棄率を下げるため隙間を極力少なくしている。(撮影:Kai Tamaki)

会場の様子(撮影:Kai Tamaki)

市民を交えたワークショップでは、デジタルファッションについての意見交換が活発になされ、参加者からたくさんのフィードバックが得られたそうだ。

川崎:たしかにデジタルファッションの世界はまだ一般的ではないですが、衣服というのはどんな人にとっても身近なもの。メンターである宇川さんのDOMMUNEをはじめ、いろんなメディアを使って対話の機会を設けた結果、さまざまなご意見やアイデアをもらえました。今後もワークショップなどを通じて広く門戸を開きながら、デジタルファッションの未来を提示していくのが私たちのミッションだと思っています。

DOMMUNE出演時の様子(撮影:Ryo Yoshiya)

川崎が「CCBTはサポートとアナーキーが共存した自由度の高い組織」と笑っていたのが印象的だった。未開拓の領域を掘り進めていく際に必要なのは、既存の枠組みに縛られないでトライアンドエラーをくり返せる環境だろう。CCBTのような機関のバックアップを受け、新たなアイデアと志を持った人たちがリアルとデジタル双方の世界にイノベーションを巻き起こす未来が、やがて訪れるに違いない。

幅広い実践を包摂する、公共的で多様な取り組み

以上のように、2023年度のアート・インキュベーション・プログラムにおける各プロジェクトを見通してきた。フェローとメンター、そしてスタッフたちが一丸となり、数々の複合的なプロジェクトを実現してきた様子がうかがえる。しかもその内容は、お祭り、パフォーマンス、福祉、まち歩き、ファッションと多岐にわたっていた。

テクノロジーやアートを文字通り「媒介=メディア」とすることで、CCBTは、非常に幅広い実践を包摂しつつある。また、つねに市民にそのプロセスを開き、成果を還元するというスタンスは変わっていない。そうした公共的で多様な取り組みは、いまの社会でたしかな価値を持つはずだ。

なお、本稿で紹介した5組と2022年度のアーティスト・フェローたち全10組によるプログラム『CCBT COMPASS 2024』が、5月3日から19日まで東京・有楽町のSusHi Tech Square(STS)で開催。アート、デザイン、テクノロジーでアーティストと一緒に共創する15日間のプログラムとなる。

また、CCBTと活動をともにする2024年度のアーティスト・フェローも現在募集中。詳細は、CCBTのウェブサイトを確認しよう。

- プロフィール

-

- ELECTRONICOS FANTASTICOS!

-

アーティストの和田永を中心に、さまざまな人々が共創しながら、役割を終えた電化製品を新たな楽器へと蘇生させ、徐々にオーケストラを形づくっていくプロジェクト。 現在、国内5都市と、インターネット上にラボを立ち上げ、参加型アートプロジェクトとして100名近いメンバーとともに創作活動を続ける。これまでにブラウン管テレビ、扇風機、換気扇、ビデオカメラ、エアコン、電話機などの数々の家電を楽器化してきた。 人々の創意工夫によって電化製品が本来持っている機能を積極的に楽器へと読み替え、使い古されたテクノロジーから生まれる「電磁民族音楽」やその祭典を夢想しながら、日々ファンタジーを紡いでいる。

- contact Gonzo

-

様々な都市空間で即興的なパフォーマンスを繰り広げつつ、映像や写真作品を制作。2007年「吉原治良賞記念アートプロジェクト」に参加以降、現代美術の分野でも注目され、多くの国際展や芸術祭などに参加。現メンバーはNAZE、松見拓也、三ヶ尻敬悟、塚原悠也の4人。パフォーマンス、インスタレーション、マガジンの発行、メルカリでの作品販売、思い付きの発想をそのまま試すパフォーマンスフェス「The Avalanche Festival」の不定期開催など多岐にわたる活動を展開。

- SnoezeLab. (スヌーズレン・ラボ)

-

スヌーズレン・センサリールームの環境づくり&乳幼児や特別支援が必要な子どもたちのデジタルコンテンツの企画開発を専門とする橋本敦子と、母親を中心としたサスティナブルなチーム作りを手がけてきた市川望美を中心とした共創プラットフォーム。ともに内閣府主催のソーシャルビジネスプランコンペ入賞し、それぞれの活動を行なってきたが、CCBTアーティスト・フェロー採択をきっかけにSnoezeLab.を編成。 障害のある人や障害のある子こどもの母親が運営チームに参画、物的環境のみならず運営全体を通じたインクルーシブな環境づくりを開発している。

- TMPR(岩沢兄弟+堀川淳一郎+美山有+中田一会)

-

デジタルとフィジカル、ハイテクと手作業、モノの視点とヒトの視点を行き来しながら、まちと遊ぶリサーチユニット。立体デザイナー、立体プログラマー、平面デザイナー、対物プランナー、対人プランナーが協働中。2023年結成。読み方は「てんぷら」。

- Synflux

-

先端的なテクノロジーを駆使し、惑星のためのファッションをつくるスペキュラティヴ・デザインラボラトリー。あらゆる人が惑星や自然への配慮を持ちながら、活き活きとした個人として自分なりの創造性を発露できる循環型創造社会の実現を目指し、次代のファッションをつくりだす思索的デザインラボラトリーとして活動する。AIや3D技術、ブロックチェーンなど先端的なデジタル技術を活用し、持続可能なファッションのための次世代のデザインシステムを共創している。製造工程やファッションデザインのプロセスを最適化するためテクノロジーを研究・開発し、様々なブランドやメーカーと協業して服の持続可能な製造のためのプラットフォームを展開する。

- フィードバック 4

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-