四国は高知の中心部で、フェミニズムに関する書籍を中心に取り扱う本屋がある。2020年に開店した「フランクに書店」は、高知市出身の中上曜子さんが店長を務めている。中上さんが夫婦で運営する居酒屋の壁からスタートした。

4人の娘を育てる母でもある中上さんは、世間のいう「理想の母親像」の抑圧に苦悩し、「自分が生きるために書店を始めた」と話す。言語化できなかった苦しみは、数々の本と出会うことで、霧が晴れるように消えていった。

書店だけではなく、ゲストを招いたトークイベントや語らいの場「スナックおんな」、そして今年2月には仲間とともにZINEを発刊するなど、さまざまな企画を実現している。そんな中上さんにインタビューし、書店を立ち上げるまでのストーリーや連帯について考えることなど、語ってもらった。

きっかけはコロナ禍。2週間の記憶がない絶望から

「フランクに書店」は、新型コロナウイルスが猛威をふるっていた2019年にオープンした。

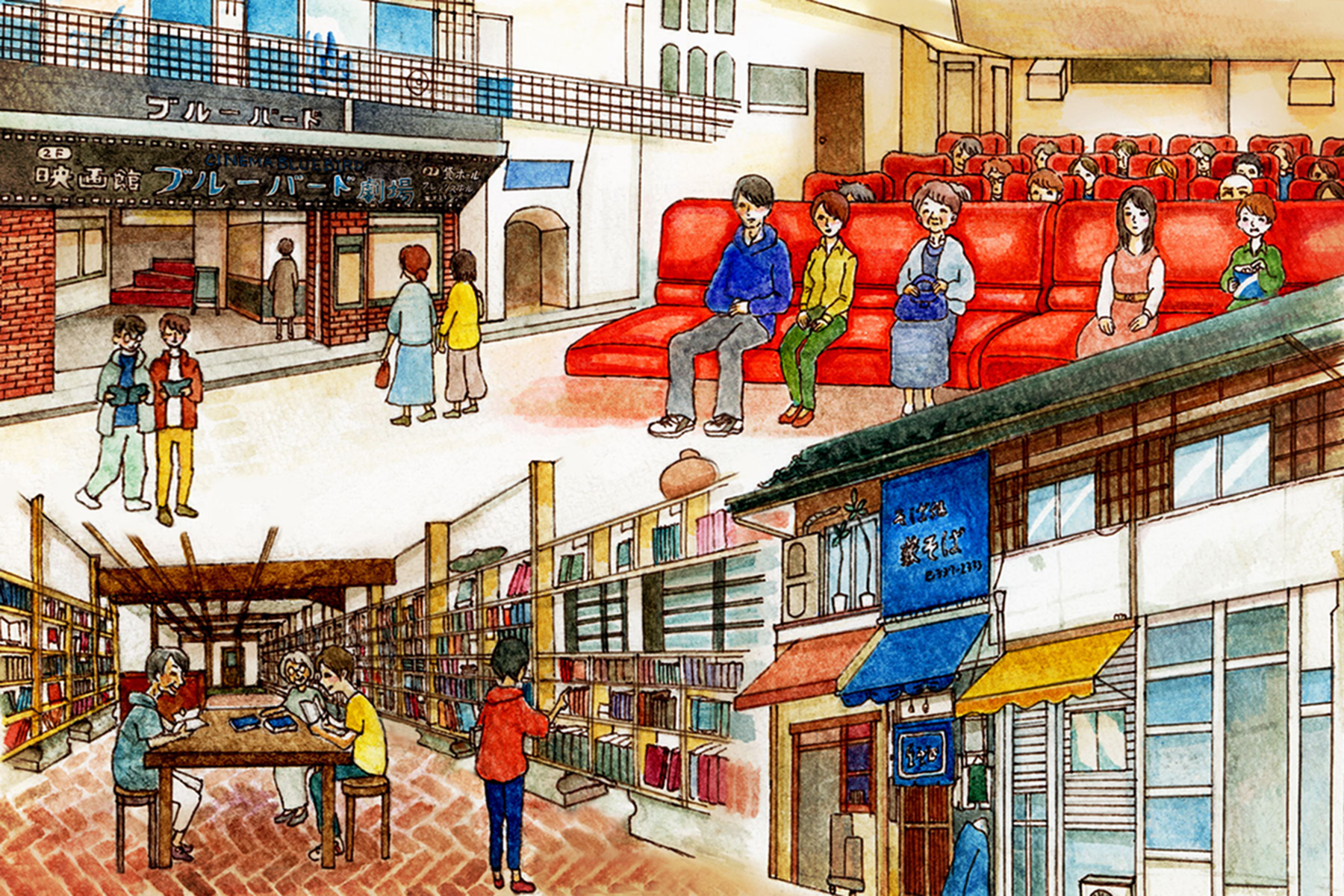

同書店は、中上さんが夫婦で切り盛りする居酒屋「yoiyo」と同じ場所で営業している。水・木曜日の昼は友人が宿借カレー店「amigo curry」としても展開し、月に一度の日曜日は、居酒屋の客席を取り払い店の敷地すべてを使って1日中営業する「1デイオープン」も行なう。

中上曜子(なかがみ ようこ)

1978年、高知市出身。2020年から、フェミニズム関連の書籍を中心に扱う「フランクに書店」店主。2024年、仲間らと共同でZINE『海南姉妹反逆同盟』を発刊。

「yoiyo」は2016年、中上さんの夫が中心となってオープンした店だ。「夫が自分の力で何か始めて、社会的に認められていく姿をそばで見ていて、私も妻や母親という役割以外に自分の責任で何かやりたいと思うようになったんです」

居酒屋「yoiyo」。「よいよ」は方言で、「とても/非常に」の意味。

もともと本を読むことが好きだったという中上さん。当時、雑誌などで個人書店が取り上げられる様子をよく目にしていたといい、「プロの人からしたら恥ずかしい話なんですけど……これならできるかもしれない、と思ったんです」。

一方で、実店舗を構えるための資金がハードルとなり、一歩踏み出せないまま数年が過ぎていった。

そうするうちに、世界にコロナが襲いかかる。飲食店は休業を余儀なくされ、「yoiyo」も一時的に店を閉めた。そんななかで小学校が休校になり、子どもたちとともにどこにも行けない2週間を過ごした。

「休校が終わってふと振り返ると、2週間の記憶がまったくなかったんです。ひとつ、ふたつは断片的に思い出せるけど……家事してご飯つくって、判で押したようなことしかしてなかったからだと思う。このまま続けていったら、人の世話だけして死んでいってしまうかもしれない、と初めて思いました」

「そこで、もうええわ、と。失敗してもいいから、自分のやりたいことをやってみようと思いました。本屋は店舗が無理なら、居酒屋の壁でやればいいや! って。本が売れ残っても蔵書にすればいいかと思ってーーやけくそでしたね」

自分が傷ついていたことに、初めて気付いた

30代は、必死に子育てに向かった10年だったという。仕事も辞め、好きだった本も長女を出産してから2年ほどの間、読めなかった。

「もちろん楽しいことやうれしいことがいっぱいあったんですが、つらいことのほうが多く感じて。自分がダメな母親だって、ずっと思っていた。自分が悪い、って」。ただ、なぜ苦しいのか、自分でもわからなかったという。

そのときの感情を、ZINEへの寄稿でこうも綴っている。

「今であれば、子どもが愛しいことや家庭がある喜びと、自分が尊重されていない苦悩は両立すると分かるが、当時は性別役割分業に絡めとられ、引き裂かれて、濃い霧の中にいつまでも閉じ込められているようだった。窒息しそうになりながら、誰にも気持ちを打ち明けられず、それでもなんとか『普通の母親』であろうと振る舞い続けた」

霧が晴れたのは、本を通じて「フェミニズムと出合い直していった」からだった。10代のころから関連する本を読んでいたため、書店を開くなら女性学やフェミニズムを柱にしようと思った。見渡す限り、全国的にも見ないように思ったからでもあった。

当時はMeToo運動も盛り上がりを見せていたころで、関連する新しい書籍が多く発刊されていた。特に、フェミニズムに関連する書籍を扱う出版社のエトセトラブックスが刊行する雑誌『エトセトラ』で、女性学研究者の田嶋陽子さんの言葉に触れたとき、救われたように感じたという。

「自分が言語化できなかったものが全部、本に書いてあるなと思って。田嶋陽子さんも『自分が抑圧されていたら自分が腹の中で何を考えているか本当のところが分からなくなる』と書かれていました。いまの自分の状況を、わかりやすい言葉で言ってくれた。『自分が悪いと思わなくていい』とか『まず自分が引き裂かれているという状況に気がついて、そこから自分がどうするかということを考え始めるべきだ』とかーー若い頃に読んでいた堅めの本よりも、ストンと落ちてきた感じがしたんです」

「フェミニズムの言葉を知ったから、自分の状況が言語化できて、はじめて自分が傷付いちょったってわかった。じゃあ、これから自分はどう生きていこう、どうやったら生きていけるんだろうと思ったとき、できることをするしかないと思いました」

出会った仲間とZINE発刊。つぶやきを共有したい

そうしてスタートを切った同書店。数十冊から始め、いまでは500冊ほどが並ぶ。オープンから約4年を振り返り、中上さんは「いろいろな言葉を分かってもらえる仲間がちょっとずつ増えていきました。(書店オープン前は)『フェミ友』がいない、どこにおるんやろって思ってたんで」と話す。

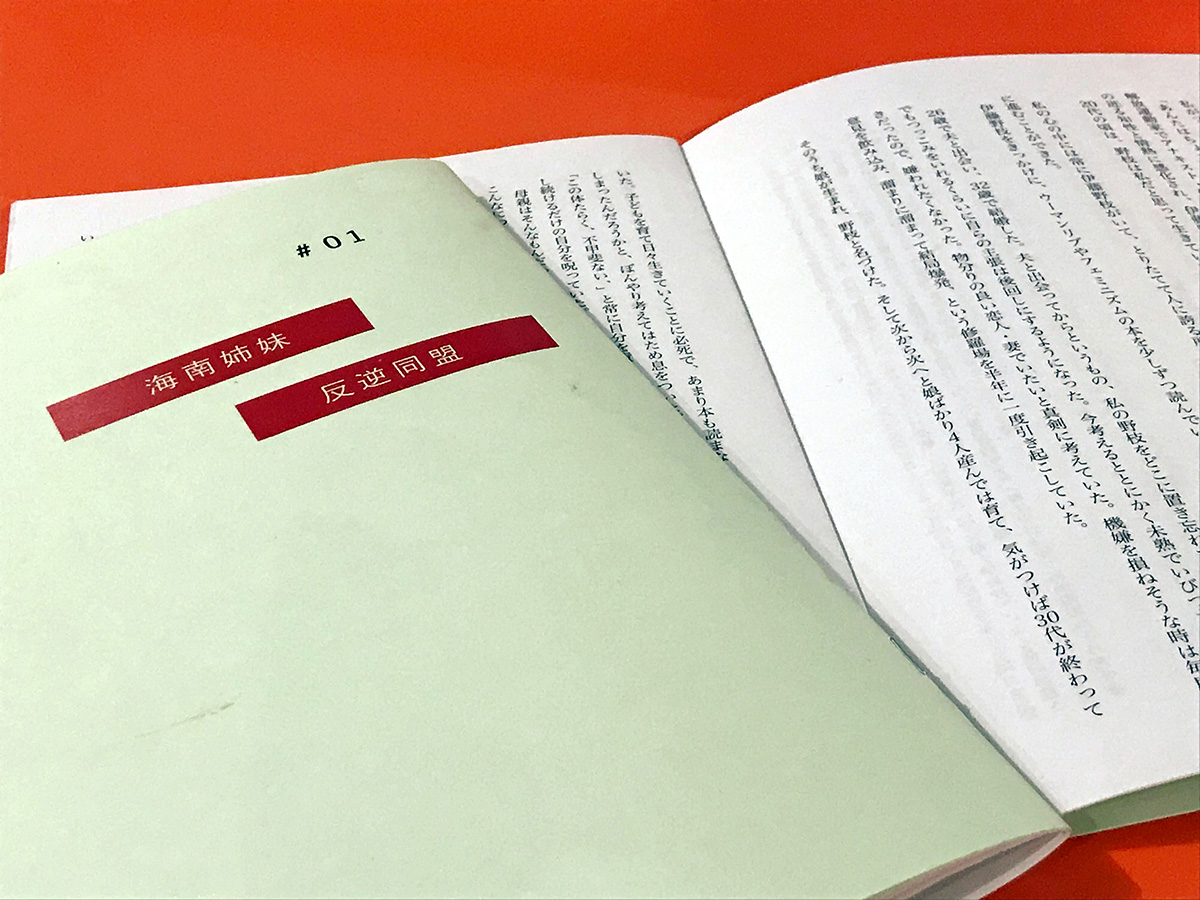

今年2月には、同書店を通して出会った仲間と友人らの計6人で、ZINE『海南姉妹反逆同盟』を刊行した。夫婦別姓を求める高知県内の運動を取り上げた記事をはじめ、女性県議へのインタビューや、映画をジェンダーの視点で紹介するコーナー、日々を綴ったエッセイなどを盛り込んだ。

中上さんは「発刊によせて」に、こう綴った。

「高知でこれまで顧みられることのなかった言葉、個人の不満だと真剣に扱われずに軽んじられてきた言葉、心の奥底2万マイルに自ら埋めてしまった言葉たちを、どんどこ掘り起こし、解放し、記していきたい。青鞜(※1)の昔から変わらないやり方で、このZINEを通し高知の女のつぶやきと主張を共有できたら、と思う。我々は海南姉妹反逆同盟と名乗り、ワルヘバラの花を投げつけ(※2)乱闘するかわりに、家父長制はびこるヘルジャパンへ、ZINEを投げつけ抵抗するのだ」

※1 女性解放運動の先駆者として知られる作家、平塚らいてうらが発刊した雑誌の名前。これは「元始、女性は実に太陽であった」という発刊の辞で知られている。

※2 1980年代のドラマ『セーラー服反逆同盟』から引用。劇中では悪者を「ワル」と呼び、主演の中山美穂がバラを投げつけて攻撃をする演出がある。

「なんちゃあじゃない」関わりも連帯だと思う

ほかにも、不定期で女性客限定で居酒屋を開店するイベント「スナックおんな」で語らいの場を設けるほか、店内でのトークイベントをこれまで2回開催。

第1回目はエトセトラブックス代表の松尾亜紀子さん、今年2月11日に開いた第2回目は松尾さんとともに作家の津村記久子さんをゲストに迎え、「地方で女性が連帯できる場をつくるということ」をキーワードに据えた。

第1回目のトークイベントの様子。左から聞き手の佐藤洋子さん(高知大学教員)、松尾亜紀子さん、中上曜子さん

「連帯って何だろうっていうのは、ここ何年か考えてきたことで。かっこいい響きだけど、はじめは何を指しているのかわからなかった。なぜイベントの副題を『連帯』にしたかというと、自分でも知りたかったからなんです」

その上で、中上さんは「最近は、何気ない関わりも連帯っていえるんじゃないかなと思うようになった」と続ける。

「いろんな連帯のかたちがあって、ひとことで言えるものではないとも最近思います。津村さんのお話も聞いてみて、最近は『ずっとつながらなくてもいいかな』と思うようになりました。例えば私の生活のなかでいうと、子どものお母さん同士とかで気が合わない人がいるとして、関わるのが面倒くさいなって思っていた。でもきっと、同じような経験や苦労をしているかもしれない。そう考えると、挨拶でも雑談でもしておくか、みたいな気持ちになったんです」

「仲間が集う場所やZINEをつくるなど、目にみえるかたちの連帯も大事で、やっていかなければならないとは思う。けれど、何気ないものもある意味で連帯って言えるのではないかと。そういう『なんちゃあじゃない(土佐弁で何でもないという意味)』つながりが、いろんなところにいっぱいあれば女性は息をしやすくなるのではないかと思いました」

ZINEの発行はこれからも続けていく予定だという。

今後やりたいことを問うと、「高知の女性の言葉をどんどん記していきたいという気持ちがありますね。また、最近は部落の女性の声を聞いた本や、インターセクショナリティについての本も出ていて、自分のルーツとして部落があるので一番気になっています。うちの祖父が教科書無償化運動をしていたのですが、やっぱり(メディアなどの記録に)取り上げられているのは男性なんです。だから運動のなかにいたであろう女性のことを、もっと知りたいと思っています」と言葉に力を込めた。

高知の地で、中上さんは今日も書店を開ける。新しい仲間も何気ない関わりも、これからも広がっていくのだろう。そこにはきっと、過去の中上さんのように救われる誰かがいるのではないかと感じた。

- サイト情報

-

- プロフィール

-

- 中上曜子 (なかがみ ようこ)

-

1978年、高知市出身。2020年から、フェミニズム関連の書籍を中心に扱う「フランクに書店」店主。2024年、仲間らと共同でZINE『海南姉妹反逆同盟』を発刊。

- フィードバック 40

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-