坂本龍一が発表した数々の音楽作品を紐解く連載「追悼・坂本龍一:わたしたちが聴いた音楽とその時代」(記事一覧はこちら)。

第15回の書き手は、「社会運動家としての坂本龍一」とも近しい距離にあった音楽評論家、高橋健太郎。自ら取材した『out of noise』(2009年)を取り上げ、坂本自身が「ノイズというか楽音でない響きから、一歩だけ音楽の方へと寄った感じ」(*1)と語った本作の背後にあるもの、ラディカルに変化を遂げた音楽性について論じる。

※このテキストは2023年5月に執筆されたものです

関連記事:空音央が語る、映画『Ryuichi Sakamoto | Opus』。坂本龍一の「最初で最後のコンサート映画」の裏側メインビジュアル:映画『Ryuichi Sakamoto | Opus』より ⓒKAB America Inc. / KAB Inc.

「音楽家」と「社会運動家」の狭間で、坂本龍一が抱えていたもの

坂本龍一の残した音楽作品は膨大で、幅広いジャンルにも及ぶ。没後に人から示唆されて、こんな仕事もしていたのだと知るものも多い。圧倒的な才覚を持つ音楽家だったとあらためて思う。だが、坂本龍一という人は自身が備える音楽的な能力に対して、ある種の畏れを抱えていたのではないだろうか。そんなふうに思えるところもある。

坂本龍一(さかもと りゅういち) / Photo by zakkubalan ©2022 Kab Inc.

1952年東京生まれ。1978年に『千のナイフ』でソロデビュー。同年、Yellow Magic Orchestra(YMO)を結成。散開後も多方面で活躍。2014年7月、中咽頭がんの罹患を発表したが、2015年、山田洋次監督作品『母と暮せば』とアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督作品『レヴェナント:蘇えりし者』の音楽制作で復帰を果した。2017年春には8年ぶりとなるソロアルバム『async』を発表。2023年3月28日、逝去。同年1月17日、71歳の誕生日にリリースされたアルバム『12』が遺作となった。

坂本龍一は社会運動に積極的だったことでも知られる。とりわけ、21世紀になってからの坂本龍一は現代社会や地球環境への強い危機意識の発信者になった(*2)。筆者は1980年代から教授とは音楽雑誌の取材などで顔を合わせていたが、個人的に近しくなったのは2000年代の社会運動を通じてだった。

2006年のPSE法施行に関連する問題(*3)でメールのやりとりをしたのをきっかけに、以後、六ヶ所村の核燃料再処理施設の危険性を訴える「STOP ROKKASHO」(2006年)や新潟県中越沖地震で損傷した柏崎刈羽原発の再稼働に反対した「おやすみなさい柏崎刈羽原発プロジェクト」(2007年)など(*4、5)で、ともに行動した。後者は筆者が発案したものだが、それに教授が「やろう」の一言を発してはじまった。

こうした社会運動と坂本龍一の音楽活動のあいだには一定の距離が置かれていたと思う。地雷除去を求めた「Zero Landmine」(2001年、*6)や「STOP ROKKASHO」に関連したいくつかの曲などを例外とすると、自身の作品に直接的なメッセージをこめることは避けていた、というよりは、それは教授の肌にはあわないことだったように思われる。

ストレートに「政治性」が表出した『CHASM』。その先にあったラディカルな転換

とはいえ、現代社会や地球環境への強い危機感は作品に表出しないはずもなかった。それがもっともストレートなかたちで見てとれたのは、デヴィッド・シルヴィアンとのコラボレーションによる“World Citizen”を中心に置いた2004年のソロアルバム『CHASM』だろう。

“War & Peace”“only love can conquer hate”といった曲のタイトルにも、坂本龍一の個人としての関心が反映されていた。だが結果的には、数多くのゲストを迎えたこのアルバムが、坂本龍一が「ポップミュージックのフォーマット」を意識して制作した最後のソロアルバムになる。

坂本龍一『CHASM』収録曲(Apple Musicで聴く / Spotifyで聴く)

『CHASM』から5年後のオリジナルソロアルバムとなったのが2009年の『out of noise』だった。そのあいだに『CHASM』の延長線上にあるような作品も構想されたようだが(*7)、世に出ることはなかった。以後、坂本龍一のソロアルバムにドラムビートが聴こえることはなくなったし、シンガーやラッパーとのコラボレーションもなくなった。そういう転換期の作品が『out of noise』だったと、いまは振り返ることができる。

音数は削ぎ落とされ、曲ごとに数少ない楽器だけが使われる。ビートを刻むようなパルス音はどこにもない。実はエレクトリックギターが使われている曲が多いのだが(※)、そうは聴こえない。エレクトリックギターの音もアタックが削られ、ディケイ(減衰)部と余韻だけを使っていることが多いからだ。

※編注:3曲目に清水ひろたか、4曲目にクリスチャン・フェネス、7曲目にNeo、4、8、9曲目に小山田圭吾がそれぞれギターとして、4、10曲目に高田漣がペダルスティール&エフェクトとしてクレジットされている——『out of noise』ブックレット参照

ギターとして小山田圭吾とクリスチャン・フェネス、ペダルスティール&エフェクトで高田漣がクレジットされた坂本龍一『out of noise』収録曲

ピアノ演奏にディレイが加わり、モアレ状になっていく1曲目の“hibari”(※1)も、ビオルだけのアンサンブルによる2曲目の“hwit”(※2)も、シンプルなメロディーが延々と繰り返される。繰り返しのなかでのささやかな変化が染み入ってくるような曲だ。この冒頭2曲はまだメロディックだが、アルバムが進むにつれて、曲は抽象性を増していき、配置された楽器音と自然音、あるいはそのどちらともつかないようなノイズのうつろいに耳を澄ますような体験が導かれていく。

※編注1:坂本龍一自身による楽曲解説では、以下のように説明されている。「即興で弾いたピアノの一部を切り出してループにして、それをコピーしてちょっと長さを変えたものを別トラックにずらして配置して同時に鳴らしている」——『サウンド&レコーディング・マガジン』2009年4月号P.35参照(外部サイトを開く)

※編注2:“hwit”では、「脚のビオラ」とイタリアで呼ばれるビオラ・ダ・ガンバ(「ルネッサンスとバロック時代の、平らなブリッジを持つ、弓で弾く楽器」だという)をはじめ、ビオルと呼ばれる古楽器が使用されている。バイオリン属の楽器よりも現代の6弦ギターにより近い楽器で、“hwit”と“still life”にてFretworkというイギリスを拠点とする古楽器のアンサンブルによる演奏を聴くことができる——『out of noise』ブックレット参照

坂本龍一『out of noise』収録曲

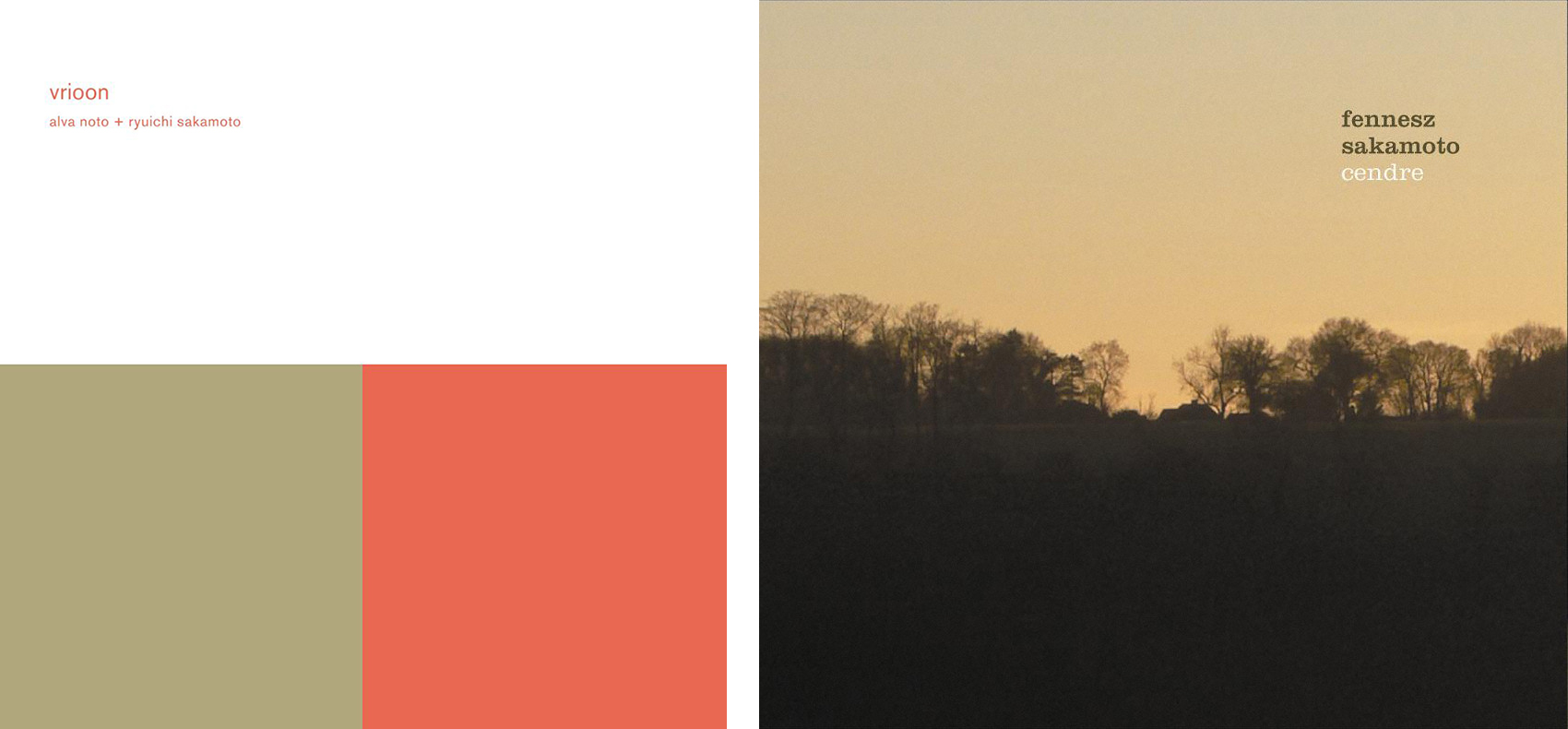

ミニマル、アンビエントといった言葉でも形容できるかもしれないし、クリスチャン・フェネスやAlva Notoとのコラボレーションを重ねた影響が色濃く表れたアルバムとも言えるだろう(※)。手法的には現代の音楽界において、特に目新しいものではないと思う。だが、遺作となった『12』(2023年)までの流れを考えると、このアルバムでの変化、というよりは教授が捨てたものの大きさに思い至る。

本作は『CHASM』以上に人類が築き上げた文明社会への強い危機感を底に置いた作品だったのではないか。そういう確信も生まれる。

坂本龍一『out of noise』収録曲

『out of noise』で坂本龍一が封印したもの。その選択の背景には何が

坂本龍一はアカデミックな素養を備えつつ、それを芸術音楽ではなく、ポップミュージックのデザインに応用する能力に富んでいた(※)。音を操って人々の情動をコントロールする力を彼は備えていたし、そのことに自覚的でもあったはずだ。だが、彼のそんな力もまた、西洋近代以後の文明が生み出した力であった。

『out of noise』以降の坂本龍一のソロ作品が、ポップミュージックのフォーマットと距離を置いた理由は、大衆扇動を可能とする自身の音楽能力もまた地球環境の脅威となりうる、人間の生み出した文明の一部であるという自覚ゆえだったのではないだろうか(*8)。そう思うのは、筆者がその制作時期に、社会運動家としての坂本龍一とコミュニケーションを持っていたからかもしれないが。

坂本龍一『out of noise』収録曲

映画音楽作家としての坂本龍一は、その後も作曲家として、編曲家として、音を操って人々の情動をコントロールする力を発揮したが、彼自身のソロ作品はその力をあえて忌避し、封印するような方向へと向かった。

『CHASM』にあったような戦略性は捨て去られ、音楽を「音楽らしく」練り上げることよりも、彼自身が聴きたい音を選び抜き、配置し、その響きに耳を澄ませる。そういう作業を創作の中心に置くようになった(*9)。『out of noise』の後半に置かれた北極圏でのフィールド録音を使った3曲(※)は、まさしく、そういう作風の極北まで到達したものに思える。北極圏は教授にとっての「ポイント・オブ・ノー・リターン」だったのかもしれない。

※編注: “disko”“ice”“glacier”のこと。この3曲のことを坂本は「北極圏三部作」と呼んでいた

坂本龍一『out of noise』収録曲

大自然への畏れと人間文明への畏れ、ひいては自分自身への畏れ。それらが坂本龍一の音楽を寡黙なものにした。が、饒舌な音楽技法を駆使せずとも、ハーモニーや音色への皮膚感覚は失われることはなかったし、むしろ、親しみやすいかたちでそれが表出して、あらたな大衆性をも獲得したのが晩年の教授だったように思われる。

『out of noise』はタイトルやアートワークからは難解そうに思えなくないが、実は坂本龍一作品のなかでも耳に優しい肌合いを持つ。これはこの原稿のために何枚ものソロアルバムを聴き返すなかで感じたことだった。それも個人として聴きたい音を研ぎ澄ませた、そんなアルバムだったからではないかと思う。

坂本龍一『out of noise』収録曲

▼補足と注釈

*1:『サウンド&レコーディング・マガジン』2009年4月号P.28より(外部サイトを開く)

*2:坂本龍一が積極的に社会運動に関わるようになったきっかけは、1990年から世界的に広がった最貧国の債務帳消しを求める社会運動「ジュビリー2000」への参加だった。その当時のことを以下のように振り返っている。「当時、ブライアン・イーノから「お前も日本代表になってくれ」と頼まれ、それまでの社会的な発言は控えようという方針を転換して、この運動に加わることにしました。日本ではいまだに芸能人などが政治的な発言をすることに対し、世間の抵抗感がありますが、ぼくは以来、「仮に自分に有名性があるなら、むしろそれを積極的に利用したほうがいい」と開き直ったのです。たとえ偽善だと批判を受けても、それによって社会が少しでも良くなるなら、いいじゃないかと。エコロジーへの取り組みにしても、震災後の活動にしても、その念に支えられています。そして一度繋がりができたら、簡単に降りることはできない」——『ぼくはあと何回、満月を見るだろう』(2023年、新潮社)P.246より(外部サイトを開く)

*3:PSE法(電気用品安全法)とは、電気用品の製造・輸入・販売を事業として行なう場合の手続きや罰則を定めた法律のこと。2006年4月1日以降、電気製品が安全性を満たしていることを示す「PSEマーク」のついていない電気用品の販売が認めないことになり、古い電子楽器等の取引が不可能になるとして、適用を前に松武秀樹が発起人となり適切な規制緩和を求める運動が行なわれた。「音楽に携わる人間にとってはとても切実な問題」として坂本龍一もこの問題に関わった。その結果、経済産業省は適用直前の2006年3月24日に、当面はPSE表示のない商品も容認するとの方針を明らかにし、2007年には担当審議官が対応の不備を認めて公式に謝罪するに至った——『音楽は自由にする』(2009年、新潮社)P.231-232参照(外部サイトを開く)

*4:「STOP ROKKASHO」とは、日本原燃が運営する青森県六ヶ所村の核燃料再処理工場の放射能汚染について訴えるプロジェクトのこと。『音楽は自由にする』のなかで坂本、は六ヶ所村の問題のことを「問題があまりに大きく深刻で、知らないふりをして通り過ぎることはできなかった。ストップ・ロッカショのプロジェクトは、珍しくぼく自身が始めたものです」(P.231)と語っている。「STOP ROKKASHO」を通じて深刻な汚染の実態を訴える本の出版やイベントが開催されたほか、この問題をテーマにした芸術作品を制作し、それを再配布・加工することによって、問題の重要性についてより広く呼びかけるという試みが行なわれた——『音楽は自由にする』P.232参照

*5:「おやすみなさい柏崎刈羽原発プロジェクト」とは、2007年7月16に発生した新潟県中越沖地震を契機にした、柏崎刈羽原発の廃炉を求めるネット署名運動のこと。「柏崎刈羽原発がこのまま静かに役目を終わらせることを私達は望みます」というメッセージを掲げ、2001年に坂本龍一がGLAYのTAKUROに声をかけスタートさせた任意団体「Artists’ Power」を通じて、2007年11月26日に新潟県知事、柏崎市長、刈羽村長宛に署名が提出された——siteSakamoto「柏崎刈羽原発の運転再開は危険です」参照(外部サイトを開く)

*6:「Zero Landmine」とは、2001年にTBS開局50周年の地雷根絶キャンペーンの一環として行なわれたプロジェクトのこと。坂本龍一が作曲を担当、アート・リンゼイ、Kraftwerk、ブライアン・イーノ、大貫妙子、細野晴臣、高橋幸宏ほか、多数のミュージシャンが参加。英語版の歌詞はデヴィッド・シルヴィアン、日本語版は村上龍が担当した。2001年4月25日にN.M.L.(NOMORE LANDMINE)名義でリリースしたシングル『Zero Landmine』は、週間オリコンチャートで首位を記録した。このプロジェクトを通じて知己を得たGLAYのTAKUROに声をかけ、坂本龍一は「Artists’ Power」をスタートさせる——『音楽は自由にする』P.214参照

*7:筆者によるインタビュー(『ミュージック・マガジン』2009年3月号掲載)で、坂本龍一は以下のように語っている。「音楽的なところでいうと、5年前の『キャズム』的なものはもう1枚出したくて、いろいろやっていたんです。が、時間が経つうちに、その頃作ったトラックは違うと思うようになって、全部捨てちゃった」——ミュージック・マガジン増刊『坂本龍一 本当に聴きたい音を追い求めて』P.17より(外部サイトを開く)

*8:坂本龍一は『音楽は自由にする』のなかで、「事件からしばらくして、9・11テロをとりまく状況を生み出したのはアメリカという覇権国家だ、という思いがだんだん強くなった。その一方で、音楽的にも文化的にも、ぼくが得てきたものはほとんどアメリカ経由なんです。ロックはもちろん、東洋思想だって、禅だってそうです」「かろうじて、クラシック音楽というのはヨーロッパのものですが、ヨーロッパの覇権、植民地主義があってこそああいう形になった。そんなものをありがたがってきた自分を、ぼくは全否定したい気持ちになりました」(ともにP.224より)と明かし、2001年のアメリカ同時多発テロによって人間社会や文明、歴史と音楽の関わりについてあらためて考えさせられたことを記している。筆者が言及する「ポップミュージックのフォーマット」とも関連するこうした意識は『out of noise』の音楽にも反映されているようで、佐々木敦による『ユリイカ2009年4月臨時増刊号 総特集=坂本龍一』の巻頭インタビューでは、音楽における形式や様式への興味がなくなっていること、YMOでの活動時から歌謡形式に則った展開をいかに脱するかを考えていたことと併せて以下のように語っている。「ぼくは『LIFE』のときから非線形、ノンリニアといっていて、線形とはあるところからあるところまでを結ぶものですよね。でもそうじゃない時間、そうじゃない音楽を求めていた。それはなぜかというと歴史の否定なんでしょうね。オペラ『LIFE』は「人類批判」がテーマだったわけですが、とはいえ当時は人類にまだ希望があるから批判していたわけで、9・11が起こったことによってそれ以降はもう簡単にエールも送れなくなった。(中略)線形の時間を否定することは、つまり「二〇世紀を批判して良い二一世紀にしましょう」というような連続性が信じられなくなる視点というのかな。いってしまえば先がみえないし希望がみえない。それは音楽にも影響していて、例えばある主題から第二主題……というふうに展開していく線形の時間を全く信じることができない、それこそヘーゲル弁証法的な「最後に人間が勝利する」という時間の流れをまったく信じることができない。ぼくたちは今そういう状態にぽーんと放りだされているじゃないですか。さっき話した「歌謡形式」がもはや通用しない時代なんだと思う。機械的に公式に当て嵌め「AがきたらBに行ってまたAが来る」という頭の使い方ができない」——『ユリイカ2009年4月臨時増刊号 総特集=坂本龍一』P.26-27より(外部サイトを開く)

*9:坂本龍一は『音楽は自由にする』で『out of noise』について、「生け花のように「あ、この枝、やっぱり要らないな」と切ってみたり、「やっぱりこの花じゃなくてこっちに」と取り替えたり、ためつすがめつ、腑に落ちるまでいろいろ試している、そんな感じ。(中略)作り出したものというよりは、そこにあるものという感じ。自分の弾いたピアノの音、いろいろな人に弾いてもらった楽器の音、北極圏で録音してきた自然の音、素材は様々ですが、それらを生け花のように配置して、観賞しているような感じなんです」(P.242)と説明している。なお、筆者が行なったインタビューでも以下のように語っている。「編集で作っている。作曲をするという構成的な作業じゃなくて、直感的に、画像を扱うような感じで。そこには、もう理屈にあった正解というのはなくて、ただ、自分が納得するかどうかしかない」——『坂本龍一 本当に聴きたい音を追い求めて』P.18より

- 作品情報

-

坂本龍一

坂本龍一

『out of noise』フルアートワーク盤(CD)

2009年3月4日(水)リリース

価格:4,715円(税込)

1. hibari

2. hwit

3. still life

4. in the red

5. tama

6. nostalgia

7. firewater

8. disko

9. ice

10. glacier

11. to stanford

12. composition 0919

- 作品情報

-

『Ryuichi Sakamoto | Opus』

『Ryuichi Sakamoto | Opus』

2024年5月10日(金)より全国公開中

音楽、演奏:坂本龍一

監督:空音央

撮影監督:ビル・キルスタイン

編集:川上拓也

録音、整音:ZAK

製作:空里香、アルバート・トーレン、増渕愛子、エリック・ニアリ

製作会社:KAB America Inc. / KAB Inc.

配給:ビターズ・エンド

- プロフィール

-

- 坂本龍一 (さかもと りゅういち)

-

1952年東京生まれ。1978年、『千のナイフ』でソロデビュー。同年、Yellow Magic Orchestra(YMO)を結成。散開後も多方面で活躍。映画『戦場のメリークリスマス』(大島渚監督作品)で『英国アカデミー賞』を、映画『ラストエンペラー』(ベルナルド・ベルトリッチ監督作品)の音楽では『アカデミーオリジナル音楽作曲賞』、『グラミー賞』ほかを受賞。2014年7月、中咽頭がんの罹患を発表したが、2015年、山田洋次監督作品『母と暮せば』とアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督作品『レヴェナント:蘇えりし者』の音楽制作で復帰を果した。2017年春には8年ぶりとなるソロアルバム『async』を発表。2023年3月28日、逝去。同年1月17日、71歳の誕生日にリリースされたアルバム『12』が遺作となった。

- フィードバック 10

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-