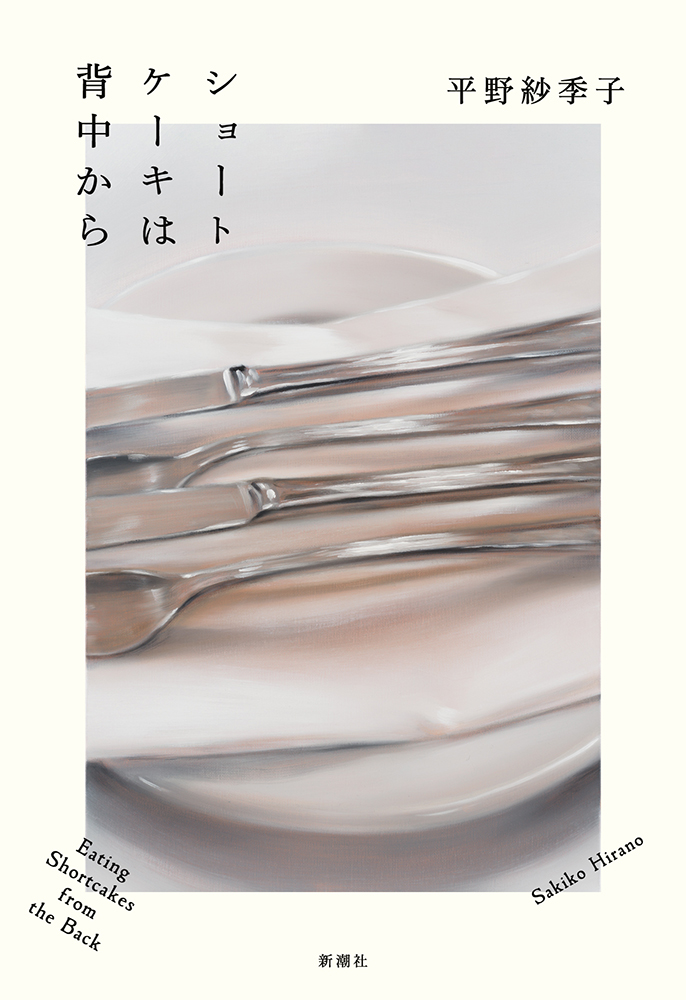

「どうやら私は新しい舌を持っている」と書いたデビュー作、『生まれた時からアルデンテ』(平凡社)から10年。フードエッセイスト・平野紗季子による待望の新作フードエッセイ集『ショートケーキは背中から』(新潮社)が発売された。

平野はエッセイストとしてのみならず、代表を務めるお菓子ブランド「(NO)RAISIN SANDWICH」の立ち上げや、Podcast『味な副音声 ~voice of food~』など、食をテーマに活動の幅を広げてきた。そのなかで、原点ともいえる文章によって、さまざまな角度から食べものや食を巡る場について著したのが本書だ。

京都今宮神社の参道にある店であぶり餅を食べるときの様子を「赤子の魂をまとめて喰らう妖怪の気分」、あるレストランのアミューズで出てくるパンケーキを「うまいまでがめちゃくちゃ速い」と表現するなど、キャッチーなワードにあふれた文章で綴られる心躍る食体験とともに、食が人生のなかにあるどうしようもなくつらい瞬間に寄り添い、救いになる存在でもあることが、たびたび書かれている。

テキストが書かれたこの10年間を通じて変化した、食への眼差しの現在地について、話を聞いた。

平野紗季子は「フード界のayu」⁉︎10年間で見えた美食家としての変化

─取材の前に『生まれた時からアルデンテ(以下『アルデンテ』)』も読み返したんですけど、とにかく食に対してものすごく心躍らせていることが伝わってきて。

平野:お恥ずかしいです。『アルデンテ』を書いていた頃はまだ大学生で、どこが前かもわからないまま、とにかく食が放つきらめきに魅せられて、目がくらんでいるような感覚でした。そこから10年という時間が流れて、自分のなかに「食の地図」のようなものがおぼろげながらに見えてきたような感じはしています。

平野紗季子(ひらの さきこ)

1991年生まれ、福岡県出身。フードエッセイスト、フードディレクター。小学生のころから食日記をつけ続け、大学在学中に日々の食生活を綴ったブログが話題となったことがきっかけで文筆活動をスタート。現在は執筆に加え、ラジオ・Podcast番組『味な副音声 ~voice of food~』のパーソナリティ、菓子ブランド「(NO) RAISINSANDWICH」の代表を務めるなど、活動は多岐に渡る。著書に『生まれた時からアルデンテ』(平凡社)、『私は散歩とごはんが好き(犬かよ)。』、『味な店 完全版』(ともにマガジンハウス)などがある

─「闇がお菓子をおいしくするんですね」というフレーズがある会社員時代のエピソードから始まっているように、今回はきらめきだけでなく「つらく苦しいときに食べものが救いになった瞬間」も書かれていますね。

平野:10年前は本当に光だけを見ていたところから、「影があってこそ味わいが立体になる」と感じるようになって。おいしさのなかにエレメントの一つとして、つらい時間や苦しいことのなかで出合った味も内包されていると気づいたんです。

だから今回の『ショートケーキは背中から』は、ただただおいしいものをコレクションしようとまとめた一冊ではないんですね。

装丁は『生まれた時からアルデンテ』と同じく、映画ポスターなどで知られるグラフィックデザイナー・大島依提亜が手がけた

─平野さんがayu(浜崎あゆみ)を好きだと知っていたので、「(NO)RAISIN SANDWICH」について書かれた章で、「むしろ菓子は悲しみに寄り添うものである」と書かれた部分なども含め「闇や悲しみや孤独の側に食がある」というスタンスが、めちゃくちゃayuだ……! と思いながら読んでました。

平野:(笑)。まさかの美食DIVAだった……⁉︎ ダイレクトに影響を受けて書いたつもりはなかったのですが……。スターという存在は、一見きらびやかではありますが、その成功の裏に抱えている葛藤や苦悩にこそ、ファンはシンパシーを抱いて愛や信頼を深めていくことがあると思います。

私にとって食べものはスターやアイドルのような存在なので、おいしさや美しさといった眩しい側面だけでなく、それがあることでどんなふうに救われたか、どんなふうに励まされたかという、多面的な側面を持って愛してきたところは共通しているかも。うーん、こじつけな気もしますが……(笑)。

─本書のなかでも書かれていますが、やっぱりこの10年のあいだ「食べものに救われた」と感じる機会は多かったですか?

平野:そうですね。仕事で疲れ果てた夜中に、一刻も早く寝たいはずなのに、家の目の前にある深夜までやっている食堂に吸い込まれるように入ったことがあって。出された食事が体に染み渡って、「自分にもまだ感じる力が残っていたんだ」と気づいたんです。

平野:自分が自分であるために、絶対に食べものを手放しちゃいけないんだという確信めいた実感があって、ちょっとやそっと人様に迷惑をかけても、この時間は譲らんぞ、と思いましたね。誰しもそういうある種の聖域みたいなものを持っているのではないかと思うのですが、私にとってはそれが食べものだったんだと思います。

─クッキングパパに憧れて、会社の給湯室で夜中にアイスクリームをつくるエピソードは笑いました。

平野:早く帰れよって感じですよね(笑)。なんとかして組織に抗いたいという思いが、おかしな表出の仕方をしちゃっていたときです。

─食って自分を日常につなぎ止めるためのものでもあるけれど、日常がしんどいときに逸脱する手段にもなるんだと思ったんですよね。

平野:本当にそう思います。社会人としてはあんまりおすすめできないかもしれないけど、目の前にセブンティーンアイスの自販機があったら、電車を1本乗り過ごしてでも、それを食べるくらいのことは許されてほしいです。

セブンティーンアイスってよく駅のホームにあるから、食べたいけどいまは食べられるタイミングじゃないなあ、これを食べられたらすごく幸せだろうなあ……っていつも思うんですよ。

─食に対して「きちんとしなければならないもの」というプレッシャーを感じている人もいるのではないかと思います。

平野:ルーティンとして食事をつくる役割を担っている方にとっては負担になる局面もきっとありますよね。私自身は、1日1食の日もあるんです。朝ご飯はあんまり食べないし、夜しっかり食べる日は、空腹状態で食べものと向き合いたいから、お昼も食べなかったりします。1日3食、とか、栄養バランスをしっかり、といったルールをあまり気にしておらず、それゆえに毎食を楽しみにできているのかもしれません。

─駅のホームでセブンティーンアイスを食べてもいいし。

平野:夕ご飯がスナック菓子の日があってもいいし、朝ご飯がケーキでもいい。ひるがえって突然体にいいものを食べ始めてもいい。食べることはもっと自由でいいんじゃないかなと思います。

「料理人は私たちと自然をつなぐ仲介者」。平野の食に対する敬意と学んできたこと

─今回読んでいて思ったのが、「食」という生活に密接なものについて書きつつ、あまり生活の匂いがしないな、ということで。食と生活を結びつけて書かないことには、書き手として反骨精神みたいなものがあったりしますか?

平野:昔はあったんですよね。もっと食に夢があってもいいじゃんと思っていたから、食の本が実用書の棚に入ってることにも納得がいかなかったし。でも、いまは必ずしもそうでもなくて。

平野:疲れ果てて帰るときに出合うコンビニの鍋焼きうどんのおいしさとか、ただただ生活でしかない日々のことも書いていると思います。でもいちいち、何気なく買ったバナナに雷に打たれるみたいに感動していたりとリアクションが大袈裟なので、生活感が少ない印象になるのかもしれないですね。

─今回、社会課題や環境問題に取り組むレストランの話もでてきましたが、食という芯はありつつ、以前よりも関心を持つ領域に広がりが出たという自覚もありますか?

平野:そうですね、それは料理人や生産者の方たちと出会うことで変わってきた部分かもしれないです。たとえば世界的に有名な三つ星レストランのシェフに「いまのシェフの敵ってなんですか?」と聞いたら、即答で「気候変動だよ」と言われて、はっとして。

食って農業だし、漁業だし、地球環境ともかなり密接に結びついているもので、それを切り離しては食べることもつくることもできない。シェフの言葉は本当にそのとおりだなと思ったんです。食べておいしいだけじゃなくて、むしろそこからなにかが始まっていくんだという実感をいただいて、食べものから学べることってこんなに大きいんだなと思いました。

─「きっと私は世界を理解したい。そのための手段が、私の場合は、食べものだったのだ」とも書かれていましたね。

平野:料理人や生産者の方とお話ししていると、こんなふうに世の中を見て、こんなふうに世界と関わろうとしているんだ、と世界に対する視点を教わります。

平野:料理人の方って、私たちと自然環境をつなぐ仕事をされているといえるかもしれないですよね。どちらの声も聞きながら、あいだに立って翻訳したり、仲介したりする立場だと思う。これ以上地球に負荷をかけられない時代に来ているなかで、料理人の方を始め、食に関わる方の言葉にこそ耳を傾けたいなと感じます。

─消費すること全般に無邪気でいられなくなってきたところが社会全体にあるように思うのですが、この本のなかで印象的なのが、「レストランでバッドエンドを迎えないためにできることがあるとするならそれはまず、一方的な消費のマインドを捨てることだろうと思っているけれど、これは自戒や自省を含めてすごく長い話になりそうです」という一説で。

平野:「いいお店教えて」って聞かれることが多いんです。もちろん何かしらの回答は用意できるのですが、つねづね思うのは、確固たるいいお店がそこにあるのではなく、いい店をつくるのはそこに足を運ぶ自分自身でもある、ということで。お店が提供するものがどんなに素晴らしいとされる水準だったとしても、それを受け取ろうとしなかったら、いい食体験にはならないんです。

昨日行ったお店でもたまたま近くの席でお客さんとお店の方との小さな言い争いがあって。

─どちらにとっても不幸ですよね。

平野:昨日のお店も、とってもいいお店なんですよ。でもお店側のルールに対して「そんなの聞いてない」ってお客さん側がなってしまって、そうするともう、どうしようもないじゃないですか。「かけ違えたボタン」(※)みたいな……またJ-POPになってる(笑)。

─(笑)。

平野:シーンとしては興味深いけど、当事者としては残念な時間だと思うので、そうならないためにはどうしたらいいんだろうということについてよく考えていますね。

※Mr.Children“くるみ”の一節<どこかで掛け違えてきて 気が付けば一つ余ったボタン>より

平野が「一食を無駄にすること」を怖がらない理由。つくり手になったからわかるフードシーンの尊さ

─いまってSNSなどを通じて、新しくお店の情報を知る機会自体はすごく増えましたよね。

平野:そうですよね。食体験に対してできる限りストレスを感じたくない人も多いと思います。だからレビューサイトがあったり、「外さないためのグルメガイド」みたいな特集があったりして。その欲求はよくわかるし、みんな忙しいから、そんな悠長に「外してもいい」なんて思えないですよね。折角外食するならいい経験にしたいって。

私自身は、食体験が即効性をもってわかりやすく自分に還元されなくてもいいと思っています。よく「あと○年生きられたとしても、残り○食しか食べれないから、一食も無駄にできない」みたいな言い方をおいしいもの好きの方はするんですが、私としては、なんで無駄にしちゃいけないんだろうと思うんですよね。

平野:いまでも日々、「実際に食べてみたら思ってたのと全然違った」という経験はいっぱいあるんですけど、必ずしもハッピーではなかった食体験も一つの味なので、それはそれで面白いというか。人に連れられて、自分が行かないようなお店に行く機会があるとテンションが上がりますし。

─無駄ってなんなのかということを思います。好みじゃないから無駄とするのか、それもまた珍しい体験だと思うのか。

平野:たとえば、会社員時代の飲み会で行った飲み放題の居酒屋で、食べものがめっちゃテーブルに落ちてたこととかすごくよく覚えていて。「こんなにテーブルに食べものが落ちてることがあるんだ!」って忘れられない。そういうことも含め、どんな食のシーンにも面白さがあるから、自分にとって心地よくないなら意味がないという感覚はあんまりないんです。

─幼稚園のころ、福岡から東京に引っ越してきたときに、近所のパン屋が代官山シェ・リュイになったことの衝撃について書かれていましたが、『アルデンテ』では当時アルバイトをしていた山本宇一さん(※)のカフェで学んだことについて書かれていたのも印象的でした。平野さんにとって、東京のフードカルチャーとの出合いや、そこで培われた感覚って、食と向き合ううえでどのように役立っていますか?

1975年に代官山で創業した名店『シェ・リュイ』

平野:子どものころから東京に住んで、東京の食シーンのなかで育ってきたからか「東京出身ですか?」って聞かれることがあるんです。でも本当に東京が「地元」の方とお話ししていると、鰻はここ、蕎麦はここって、祖父母や両親の代から当たり前のように通っているお店がある人も多いですよね。こんなにミーハーじゃないと思うんです(笑)。

私の場合、両親も「東京のレストランってすごいなー」みたいな感覚を持っていたから、家族でご飯を食べに行くときも、新しいお店に行くことが多くて。そういう意味で、東京のフードカルチャーの蠢きにずっと心踊らせながら育ってきたところがあるかもしれないですね。

─東京の街やそこで育まれる文化もどんどん変わってきていると思うのですが、いまはどんなふうに東京のフードカルチャーを見ていますか?

平野:料理人の方とお話ししていて聞くのは、東京で店を開くうえで、どんなふうに自分のアイデンティティを表現するのかが、すごく難しいということです。チャンスもたくさんあるけど競争も激しいなかで、自分らしい料理を突き詰めることが都市であればあるほど困難、というような。

─たとえば東京は、お店を開く人がもともと土地自体にゆかりを持たない場合も多いし、その土地で採れるものを使うようなことも地方に比べると難しいですよね。

平野:そうですね。どちらにも難しさがあるとは思いますが、いまは料理人の方で、東京でしっかり経験を積まれて、地元に帰られてお店を始める方も増えていて。「ローカルガストロノミー」という言葉もありますが、その土地にしかないものや、その人の人生だからこそできることをくっきりと打ち出しやすい、という意味においては強さがあるのかもしれませんね。

─どんなストーリーを持ってお店をやるかについて、意識的な方が昔より増えたところもあるんでしょうか。

平野:昔は海外の料理を日本に持ってくることそれ自体に大きな価値がありましたから、料理のアイデンティティに想いを馳せるようなこととはまた別の困難と戦っていたのではないかなと思います。いまは情報も食材もなにもかもフラットに流通できる時代になったからこそ、自分は誰で、だからなにをするのかが、より一層求められる時代になっているように思います。料理人の方もみなさんそれぞれ戦っていらして、そういった方々と関わるたびに、心から応援したいな、という気持ちになります。

─平野さん自身もお菓子ブランド「(NO)RAISIN SANDWICH」を始めたことについて本書でも書かれていますが、つくり手側に回ってみて、食に対する見方や向き合い方が変化した部分はありますか?

平野がプロデュースする菓子ブランド「(NO)RAISIN SANDWICH」は、「レーズンが嫌いだけどレーズンサンドを食べてみたい」という想いから生まれた

平野:めっっっちゃ変わりました! より優しい気持ちになりました……(笑)。

私も会社を立ち上げて自社工房をつくるときに、銀行からまとまったお金をドンと借りたのですが、飲食店の方もまた、独立してお店を開かれる際に、まとまった額を借入されることも多いんですよね。日々積み重ねていく千円、5千円、1万円の売上に対するリアリティのようなものは、自分も経営者になってみてやっとわかったといいますか、1日1日の営業の重みをすごく実感するようになったし、尊敬も増しました。

─本書では「催事の前日に冷蔵庫が壊れたかもしれない」という、ブランドを運営するなかでのトラブルについても書かれていましたけど、そういう生身の実感って、自分でやってみないと本当にわからないことですよね。

平野:みんなそんな日々を越えながら、それでも笑顔でお店のドアを開けてお客さんを待っているのだと思うと、心から幸あれ……! と思います。

※山本宇一:レストランオーナー、プロデューサー。都市計画、地域開発などのプランニングに携わったあと、飲食業に転身。1997年、オーナー兼プロデューサーとして駒沢に『Bowery Kitchen』、2000年に表参道『Lotus』を開業。同年には表参道『montoak』を、翌年には代々木『TARLUM』をプロデュース。

- 書籍情報

-

『ショートケーキは背中から』

『ショートケーキは背中から』

著者:平野紗季子

出版社:新潮社

価格:1,870円(税込)

- プロフィール

-

- 平野紗季子 (ひらの さきこ)

-

1991年生まれ、福岡県出身。フードエッセイスト、フードディレクター。小学生のころから食日記をつけ続け、大学在学中に日々の食生活を綴ったブログが話題となったことがきっかけで文筆活動をスタート。現在は執筆に加え、ラジオ・Podcast番組『味な副音声 ~voice of food~』のパーソナリティ、菓子ブランド「(NO) RAISINSANDWICH」の代表を務めるなど、活動は多岐に渡る。著書に『生まれた時からアルデンテ』(平凡社)、『私は散歩とごはんが好き(犬かよ)。』、『味な店 完全版』(ともにマガジンハウス)などがある。

- フィードバック 18

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-