『Art Act for Business』の成果発表兼体験会が9月26日に虎ノ門・SIGNALで開催された。

3年前からスタートした『Art Act for Business(以下、アート・アクト)』は、アート表現・創作のプロセスを通して個人とチームの創造性、協働性、創発性を活性化するワークショッププログラム。

東京大学教育学系研究科、神戸大学人間発達環境学研究科、ソーシャルビジネススタジオのSIGNINGが共同で研究し、アーティストとのコラボによって、独自のプログラムを開発している。

今回の記事では会の様子をレポートすると共に、アート・アクトへの想いや今後の展望について話を聞いた。

アートの見方を変える「テミルカ」

体験会では、ワークショップの監修を務めるアーティストの佐藤悠が進行役となり、アート・アクトでアイスブレイク的に行なわれる「テミルカ」を実施した。

先だって行なわれたのが「即興リレー鑑賞」だ。参加者全員で名画をぐるりと囲み、思いついたことを順番に話すというもので、前の人から物語のようにつないでいくというルールだ。

今回のお題はゴッホの『星月夜』。

「この絵のなかはいったいどんな世界だと思いますか?」という佐藤の問いかけから、「ぐるぐるしている」「太陽が無数にある」「美しい山並みが連なっている」「わかめの復讐が起こる」「わかめが伸びていく」「わかめが崩れ落ちる」「街が潰れる」「潰れた街がわかめとして再生する」とそれぞれが順番に答えていき、最後の参加者が「全部夢だった」というかたちで終わりを迎えた。

「わかめが生えている」という解釈やそれに続くストーリーなど、他の人の意見を全肯定し、また自分の意見を全肯定されながらアートを鑑賞する経験はなかなかない。

アートに正解がなく、自分の考え方や観点に自信を持って良いという安心感や、誰かと意見を交換することで新たな視点を得られる面白さが感じられる取り組みとなっている。

「即興リレー鑑賞」が終わると、参加者にカードが配られる。ワークショップ「テミルカ」で使われる「テミルカカード」というもので、鑑賞に慣れた人のさまざまな「あるある」がパターンとして書かれていて、アートをいつもと違う視点で鑑賞するためのツールとなっている。カード名は「〜やってみるか!」という課題に取り組む前向きな気持ちが由来だ。

佐藤によると、アート鑑賞が好きになるポイントは多くの人で共通しているという。それは、何かのきっかけで作品の見え方が変化する瞬間の楽しさなのだとか。。テミルカカードはそのきっかけをつくるもので、「変化の質や大きさにこだわる必要はなく、どんなに小さな変化でも良い」と参加者に語りかける。

カードが行き渡ったら、鑑賞がスタート。カードの指示はそれぞれ違うため、皆が別々の動きをしながら静かに鑑賞する。

筆者が引いたカードは鑑賞する距離を変えることを促すカード。作品の目の前に立ったり、会場の端ギリギリまで動いたりとさまざまな視点で絵を観ることで、同じものが別の物体に見えたり、一枚の絵から多くの情報を得られたりということに気付かされる。

鑑賞が終わると、隣の席の参加者と考えたことについてシェアしあう時間に。まったく別の視点のカードから得た気づきを共有しあうことで、解釈の幅広さにあらためて驚かされる。

最後には、自分のカードの内容をそれぞれが全員の前で発表。

カードの指示は身体的な視点だけでなく、考え方を転換するようなものもあり、考え方ひとつで大きく鑑賞体験の可能性が広がることを感じさせられた。

また、「即興リレー鑑賞」の流れで行なわれるため、自分の解釈が人に笑われないという心理的安全性が保障されている安心感があった。ワークショップをプレッシャーなく楽しめることも、参加者にとって嬉しい部分なのではないだろうか。

あえて制約をかけることで、問いかけと見直しができる

会の後半では、清水大地(神戸大学人間発達環境学研究科)がこれまでに行なってきたワークショップで得た知見と結果を発表した。

筆者が体験した2つのプログラムを入口に、実際のアート・アクトでは、「ペンとタコ」などさらに一歩進んだプログラムが行なわれる。

「ペンとタコ」は紙とペンを使った筆談のみで疑似ミーティング行なうワークショップで、回ごとに設定された大きな問題を解決するため、4人で8つの案を出すことがゴールとなっている。

佐藤:1〜2個目のある程度思いつきやすい案ではなく、7〜8番目の、普段意識が行きにくい部分を引っ張り出すことを一応の目的としていますが、実際にはプロセスが一番大事だと思っています。

アートの持っている大事な役割は、問いかけたり、見直したりするということだと考えているんですが、筆談することで普段のコミュニケーションをできるだけスローにしたり、発話が制限されたりすることで、参加者がそれぞれの方法でコミュニケーションのかたちをつくり直さなければいけない場面が生まれる。それは、いま持っているリソースを見つめ直すきっかけにもなります。

清水:普段、我々は言葉が便利なので言葉でインタラクションしちゃうんですね。でもそこにあえて制約をかけることで、アイデアの山が積み重なっていくんです。参加者の皆さんが途中からそれを掘るような場面も出てきて面白いんですよね。

そのなかで、相互作用を介していままでと違う感覚だったり、新しいアイデアだったりが出てくると面白いなと。

清水:もうひとつ面白いと思うのが、私たちは行動や振る舞い、考えのすべてをコントロールできていないんですよね。不随意で動いてしまったり、環境に流されてついやっちゃってすぐに忘れてしまったりする、というようなことは生活するなかでいっぱい起きている。そういう部分を抽出しても面白いなと感じています。

意識しきれない相互作用や体の動きの影響の面白さ

ここまでのアート・アクトの成果として、清水は「描画」というワークショップで得られた結果について発表した。

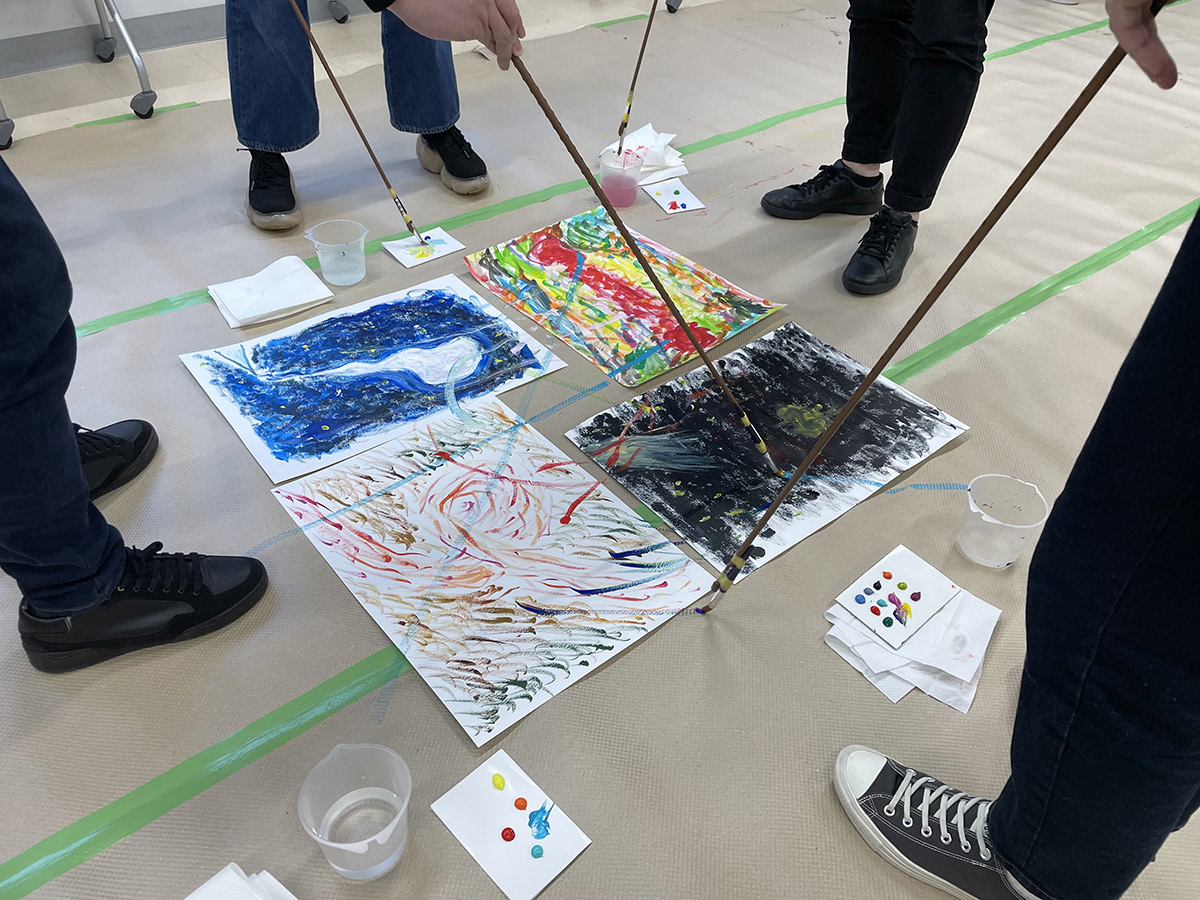

「描画」では参加者の足元には画用紙が置かれ、筆先がついた棒を渡される。最初は自分の画用紙に絵を描き、その後は「絵をより良いものにしてください」という指示のもと、ほかの参加者の画用紙に自由に絵を描いてゆく。

「描画」の様子

清水:今回の解析では、絵を描くリズムなどについて、参加者4人のうち2人ずつのマッチングでわかりやすく抽出しています。基本的には色が濃くなればなるほど2人で同じような動作をしているということです。ぱっと見ただけで、3ターン目で強い相互作用が起きているのがわかるかと思います。

清水:グループ1のほうはターン1ではみんな様子をうかがってるんですが、ターン3ぐらいなるとたぶんみんな気分が乗ってきているんですね。ただ、ターン4になると、結構「シーン……」というか、迷走状態で筆もゆっくりになっていて、それが可視化されています。この分析はあくまで描いていくという動作ですが、どんな色使いをしていたか、どんな筆遣いをしていたかも含めて分析しています。

さらに、これが良いか悪いかは今後の議論が必要ですが、出来上がった作品や「ペンとタコ」で出たアイデアが他者から見てどう評価されるかまで分析しています。

清水:あくまで美術を専門としない一般的な方の評価ですが、一方のグループは新しさ、既存のやり方からの逸脱が高く評価されています。

もう一方は逆で、技術的には綺麗で統一感があるものの、新しさの評価はかなり低く評価されています。

この結果から、どんな関わりがあったときにどういう作品が導かれているのかの関係性について、因果を保証するものではないですが、相関関係や説明モデルで試しに見てみました。

わかったこととして、どれくらい2人で協調しているかの程度はあまり新しさに影響していないんです。

2人がずっと一緒の描き方をしていると、おそらく一般的な評価としての新しさとは評価されない。むしろ、2人の協調が短かったり長かったりのバリエーションがあるほうが新しさの値が高くなっています。逆に美的価値や技術みたいな部分に関しては、2人が同じやり方で長くやっていると評価が高くなっています。

清水:いま私や佐藤さんはシンプルに「どんな関わり合いがどんなプロダクトに結びつくか」という部分を見ていますが、アートの生々しさや非合理性のような部分を考えると、果たしてアウトプットとシンプルに結びつけて良いのかという疑問もあります。個人の楽しい気持ちのような部分も、今後のアート・アクトの方向性として考えていく必要があるのかなと。

ただ、皆さんもたぶん意識しきれていないお互いの相互作用や体の動きの影響がありうるというのは面白いことだと思います。

このような結果だけを合理的に理解して転用するやり方もありますが、アイデアを考えたり企画しているときに実際にワークショップをやってみるのも方法としてはありかなと。

「ペンとタコ」や「描画」を行なうとチームの状態が変わると思うので、チームで会議をしているときに1回ワークショップを挟んで、そのあともう1回会議をすると、少し違うインタラクションが起こるかもしれないですね。

アート思考ではなくアート体験を取り入れることで、創造性が豊かに

アート・アクトはどのようにして始まったのか。佐藤、清水に加えて、SIGNAL主宰の亀山淳史郎、ディレクターの鷲尾和彦も交えて話を聞いた。

─そもそも、アート・アクトはどのように始まったのでしょうか?いまのワークショップが生まれたきっかけも教えてください

亀山:アートとビジネスにおける関係性について興味があったんですね。アートシンキングという思考法は提案されていますが、もっとみんなができそうなかたちでアートをビジネスに取り込めないかなと考えたときに、アート思考ではなくアート体験を取り入れることで創造性が豊かになるのではないかなと思いました。

ビジネスパーソンがジムに通って、自分の体をマネジメントしてパフォーマンスを管理するのは当たり前ですが、美術館やコンサートに行くのを近しい感覚でやっている人が一部ではいて、アート体験がもたらす日常生活への有用性について考えたいというところから始まりました。

佐藤:僕にお話をいただいたとき、最初に「アウトフレーミング」というお題が来たんですね。アウトフレーミングってなんだろうと考えるなかで、自分で絵を描いていた横から、本当にアウトフレームから他人の筆が入ってきたら嫌だろうなと思って、長い筆でお互いの画面を横断して絵を描き合う「描画」のプログラムができました。

他者から侵犯されるのは、心理的には負荷がかかるんですが、クリエイティビティでは予期せぬ介入がポジティブな結果を生んだり、大きなインパクトを残すことが往々にあります。安全安心な環境から始まりながらも、最後にはお互いを侵食し合うような、「迷惑をかけあう」プログラムが作れれば、面白いものができるのではと考えました。

─今後はまたワークショップのかたちも変化していくのでしょうか?

佐藤:発話や筆記を主としたものよりは、やはり本物の筆と絵の具を使った「描画」が最もインパクトがあったように感じました。普段の行為からの距離がそうさせるのだと思うので、音や声、身体を使い、もっと発散的、開放的なものにしていきたいと考えています。

清水:ワークショップの内容として、アウトプット以外の本人の総合的な気づきだったり、楽しさだったりという部分も絡めていくことを視野に入れる必要があるんじゃないか思います。

亀山:ビジネスのフィールドにアート・アクトの考えを持ち込んだときにもたらされるものは、ただ「ビジネスの成果が出る」ということではなく「こういう働き方もいいよね」とか、ビジネスフィールドにおける「こういう創造性の発揮の仕方っていいよね」ということになるんだと思います。それがお金で表せる指標なのか、幸福度で表せる指標というと、後者の方だという気がしていて、ビジネスそのもののかたちを変えていけたらいいと思っています。

─佐藤さんがワークショップをひらくなかで、大切にしていることを教えてください。

佐藤:参加者のアウトプットの優劣を評価しないことですね。評価は参加者自身が吟味するのが一番だと思っているので。

参加者が思うように自身を発揮できる場をつくるまでが自分の役割で、そこにジョインしてくれることに対するリスペクトや賞賛は伝えますが、起こった結果について僕は評価をしません。むしろ場での出来事を積極的に認知しないようにしている節もあります。

全体で互いのアウトプットを共有する時間よりも、小グループに分かれたワークや対話の時間が多いのは、僕が現場の全てを知り得ないようにして、判断・評価不能にしておくためです。

アーティストやファシリテーターという肩書きや存在が、参加者皆さんの感受性、創造性を邪魔しないように心がけています。

鷲尾:道具だけがあっても、ワークショップは自然に上手くはいかないんですよ。最初に実施した「即興リレー鑑賞」から続く流れは、「見る」という原始的な体験から段階を追って意識を変化させていくプロセスを緻密に計算してつくられているんです。こういったプロセスは、いまヨーロッパの美術館や博物館など文化空間での教育でも重要視されていますね。

変化することを個々人に委ねるのではなく、誰かと一緒に呼応しながら変化していく。そのときの相手となることが、アーティストの役割なのかもしれないですね。

- フィードバック 2

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-