『第37回東京国際映画祭』(10月26日〜11月6日)の公式プログラムとして、グローバル・ラグジュアリー・グループのケリングが「ウーマン・イン・モーション」のトークセッションを開いた。

TOHOシネマズ 日本橋にて、俳優の菊地凛子と磯村勇斗、Netflixプロデューサーの岡野真紀子が登壇。映像業界の女性を取り巻く環境についての課題を中心に、作中の女性像の変遷、リスペクトトレーニングやインティマシーコーディネーターといった制度など、幅広い話題で意見を交わした。

今回は、いくつかのテーマをピックアップし、その様子を詳報する。

是枝監督「映画教育と、女性の働き方をまず考えなければ」

「ウーマン・イン・モーション」は、イヴ・サンローランやグッチなどのブランドを擁するケリングが、2015年に『カンヌ国際映画祭』で立ち上げたプログラム。文化・芸術の世界で活躍する女性に光を当てることを目的としている。映画だけでなく、写真、アート、デザイン、音楽などにも取り組みの幅を広げ、さまざまなゲストが女性を取り巻く環境について意見交換する場を設けている。

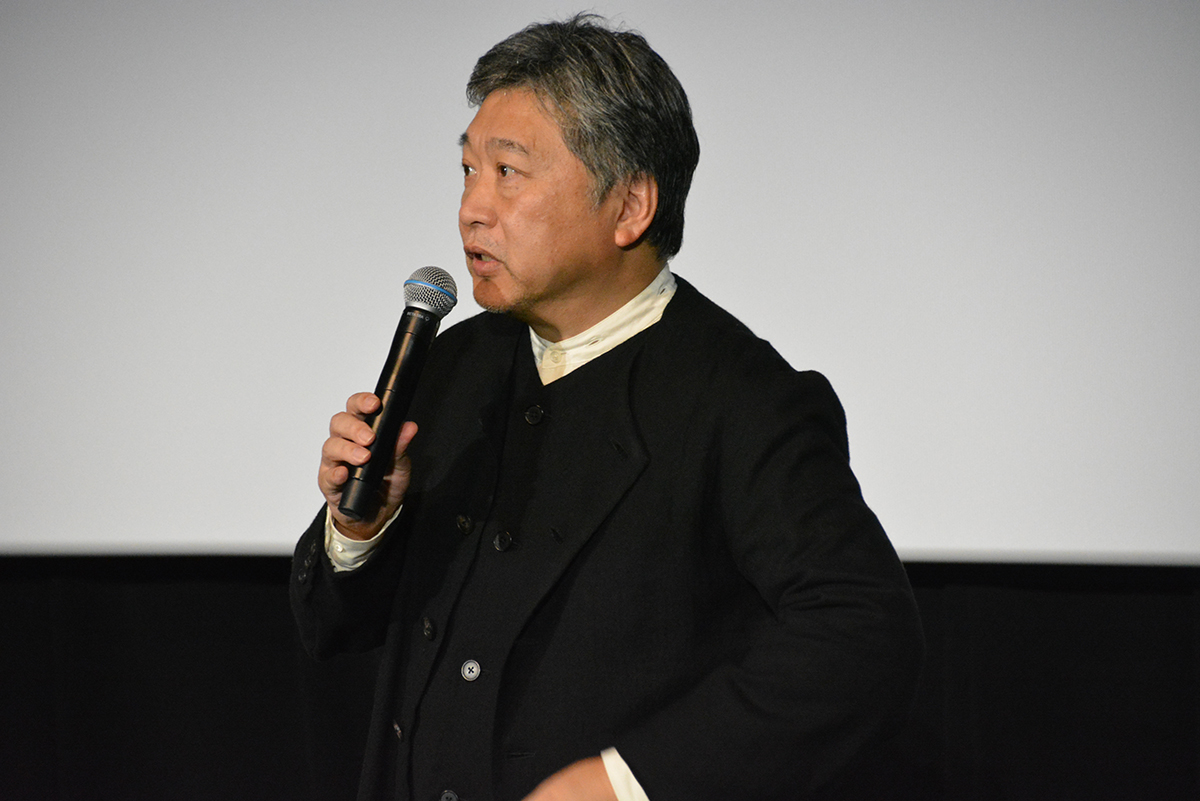

『東京国際映画祭』における「ウーマン・イン・モーション」トークは、今回で4回目の開催。この日はまず、是枝裕和監督のオープニングスピーチから始まった。

映像業界の人材育成などに取り組んでいる是枝監督は、日本映画界においてクリエイターを育てるためには、「まず一番に考えなければいけないのが、いかに子どもたちに映画に触れる豊かな機会を用意するかという『映画教育』。もう一つが、働く場所として、女性が出産を経て戻ってきやすいように、どういうふうに変えていけるかということ。その2点を待ったなしで取り組んでいかなければいけない」と課題感をあらわにした。

#MeToo運動以降、映像業界は変化したか?

その後、菊地凛子と磯村勇斗、岡野真紀子が登壇。ファシリテーターは、映画ジャーナリストの立田敦子が務めた。

立田はまず、#MeToo運動以降の映像業界の改革や変化について、所感を問いかけた。

菊地凛子(以下、菊地):プロダクション、制作によって変わりますが、リスペクトトレーニングやインティマシーコーディネーターの導入などから、環境が少しずつ変わってきている印象を受けます。

ただ、立場に関係なく、さまざまな人が平等に働く環境が整うのはまだまだ難しいのかな、と。性別に関係なく、出産や、子育て、介護の問題があり、キャリアがストップしてから戻ってくる場所であるためには、表裏、業界に関係なく意識を持って、皆さんと対話していく必要があるのかなと思います。

岡野真紀子(以下、岡野):私がこの映像業界に入ったのは20年前。この20年で大きく変わってきていると感じます。はじめは男性との体力の差を感じる時代、その後は女性であることに気を遣われる時代だった。そこからまた、女性であることをあまり意識しなくなっている時代になってきているかなとも思っています。

磯村勇斗(磯村):僕はデビューして10年目ですが、自分がデビューしたての頃は男性のスタッフが多かった。近年、女性のスタッフが圧倒的に増えたと感じていて、そういったことを見ていると、「女性が働きやすい環境をつくっていくためにはどうしたらいいのか?」といった意識が少しずつ浸透していっているんじゃないかと思います。一方、それが浸透していない場所もまだまだある。もっと広げていかなければいけない問題であると思います。

立田敦子(以下、立田):「ウーマン・イン・モーション」というと、やはり女性だけの取り組みだと思われがちですが、映像業界における女性を取り巻く環境の改善においても、男性の協力なくしては成せないことがたくさんあると思います。男性であって当事者ではないけれど、どんなふうにサポートできるのかということについて、考えたことはありますか。

磯村:あります。女性とともにどういうふうに一緒に作品をつくっていくかということもそうですし、働き方、環境、ハラスメントの問題にもすごく関心があるので、今回、男性として登壇していることはすごくうれしいです。

おっしゃる通り、やはり女性だけで解決できる問題ではないと思うので、性別関係なしに、男性も一緒に問題に向き合い、まずは理解をしていくところからだと思うんですよね。一方で、あんまり下手に気にしすぎても、それはそれで嫌だろうなと思うので、男性とかほかの人たちは、そこの距離感の詰め方がわからない人も多いと思う。

僕は32歳で、同世代はそういった問題に関心が強くよく話しますが、上下の世代とはあまり話す機会がないかもしれない。クリエイティブに関しては、やはりしっかりディスカッションをしたほうがいいと思います。それはもちろんリスペクトがあってのうえで、年齢関係なしに、そもそも話ができる環境をつくっていくっていうところが大事だと思います。

「まだ日本の作品は女性が控えめなイメージがある」

立田:岡野さんが手がけた新作『さよならのつづき』を拝見しました。私も見るまで気づかなかったのですが、日本のコンテンツというのは、「強い女性」と「弱い女性」が対比されている表現がよく出てくる。けれど本作は、女性が全員強い。これはどんな意図があったんでしょうか。

岡野:脚本家の岡田惠和さんがNetflixで初めて書くにあたって、「バイブルワークショップ」という、キャラクターをどうつくっていくかということについて、グローバルな感覚を持ったショーランナーの方とディスカッションをやったんですね。

そのなかで「日本の作品は素晴らしいキャラクターが出てくるけれども、なぜか女性たちがみんな控えめなイメージがやはりまだある」という一言があったんです。岡田さん自身も「もしかしたら無意識にそういったキャラクターを書いてたかもな」と思っていて。今度は誰の付随物でもなく、自分自身で人生を切り開いていくキャラクターによって物語が動き、エピソードになる——ということにトライしてみたいということでした。

磯村さんも見ていただいたとのことですが、いかがでしたか?

磯村:もちろん強いと感じましたし、そこがいまの時代を切り取っていると思いました。『さよならのつづき』だけの話ではないのですが、じゃあ男性をどう描くかが難しくなっていると思っていて。「強い女性」の対比として、取り巻く男性が柔らかくなっている傾向があるように思います。

立田:それは違うなって感じるんですか?

磯村:どちらも見たいですよ。強い男性も見たいし、柔らかい男性も見たいです。

立田:菊地さんは、作品における女性像の変化は感じますか?

菊地:私の話でいうと、ギレルモ・デル・トロ監督の『パシフィック・リム』で、いわゆるヒーローものの作品のなかで、恋愛に至らなかったヒロイン——つまり男女関係なくヒーローになっていくというのが、当時新しいと言われていましたね。

ヒロインは、男性のヒーローの添え物のように描かれることが多かった。そのときはそこまで意識できていなかったんですが、そういう意味で、新しいことをやる監督だったんだなと。物語も時代によって変化があり、多様性をもって変わっているんじゃないかなと思います。

立田:菊地さんはさまざまな内容の脚本をもらうと思いますが、「いまどきこんな女性はいない」と思うような脚本をもらったことはありますか? どういうキャラクターだと演じてみたいと思う?

菊地:私がもらった脚本のなかで、そういうふうに感じたことはあんまりないですね。じつはその感覚になったかどうかをあまり覚えてなくて、だからそこが問題なんだろうなとも思いますし、自分自身も知りたいんですよね。

役については、どれも自分とは違うから、やってみたいって思います。(演じる役が)自分じゃないからこそ、そのひとが理解ができる。自分が見てない風景が見られるわけなので、初めて他者を理解する作業にもなるというか。

なので、いろんな立場の人間を描くことで、自分もそれを理解して、その立場に立って傷ついて初めてこの世界が理解できる——理解できた、とまではおこがましくて言えないのですが——あるいっときの煌めきのなかにその瞬間を見たとき、少しだけその人の立場を理解できたり、何かグッとくる瞬間って、ないですか……?(磯村と笑い合う)

と思うと、いろんな立場の心模様をやるっていうのは、ある種の人たちと手をつなげるというか、何かそういうものが女性男性関係なくあるといいなと思います。

Netflixが導入している「リスペクトトレーニング」とは?

立田:配信プラットフォームの台頭により、業界の環境が大きく変化しているように私も感じます。岡野さんが所属しているNetflixは、例えばインティマシー・コーディネーターを先駆けて導入するなど、ハラスメント問題に対する制度化がすごく早かったと思います。なかでも、「リスペクトトレーニング」について教えてもらえますか。

岡野:スタッフ、キャストの立場関係なく、全員に受けていただくものです。それぞれの立場、背景も含めて、お互いがプロとしてリスペクトを持って、現場でクリエイティブに集中できる環境をつくりましょうということをモットーに、何がハラスメントになるのかとか、何に人は傷つくのか、といったことをあためて話し合う講習です。

現場って予期せぬことが起こるし、危険だってあるし、イライラすることも焦ることもあるんですね。以前、降雪でお弁当の到着が遅れて、スタッフがイライラし始めたとき、「リスペクト」って言ったスタッフがいたんです。そうすると「そうだよね、雪だもんね」「いまの発言リスペクトがなかったね」って雰囲気が変わったことがありました。

立田:実際に初めて受けたときはどうでしたか?

磯村:実際見ると、すごくいい取り組みだなと思いましたね。共通意識を持てるので、先ほど岡野さんが言ったように「リスペクト」の一言で場が落ち着く、といいますか。

菊地:自分だけが見ていることだけではないというか、具体的な内容もあって、例えば「こういうことを言うと少なからず誰かが傷つくんだ」という学びがありました。そのときに「私はこんなことを知らなかったのか」って、自分がまずショックを受けるというか、気付かされるというか。それをクルーの皆さんとシェアしたうえで現場に挑むっていうのは、「お互い尊重しようね」っていう流れになる。そういう意味で、すごく大事な取り組みであると感じました。

立田:菊地さんは海外でもお仕事をされることが多いと思いますが、それぞれの現場でリスペクトトレーニングがあるんでしょうか?

菊地:いえ、規模によってあったりなかったりですね。

ただ、声を上げるということがすごく大事なんでしょうけれど、なかなか声が上がらないっていうことも同時にあるんじゃないかと思っていて。ちょっと違和感があるとき、苦しいときやざわついたとき、どうしたらいいか、何か矢印があると働きやすくなるのかなと思ったりするんです。

男性のインティマシーコーディネーターがいてもいい

立田:インティマシーコーディネーターについても、ぜひこの場で教えてもらえますか。

岡野:例えばラブシーンで、もちろんラブシーンにかかわらず、少しでも不安を感じられるようなシーンがあった場合に、監督と俳優さんの間に入ってもらい、お互いがストレスのない現場をつくるという立場の方です。なので、台本を読んでいただいて、インティマシーコーディネーターさんに「このシーンは私行きますね」など、そういったコミュニケーションをとらせてもらってます。

立田:岡野さんはインティマシーコーディネーターを入れる・入れないの判断はどうされているんですか?

岡野:私はほとんどの作品でインティマシーコーディネーターさんに台本を読んでいただくんですよ。それは私がインティマシーだと思わなくても、俳優さんは思うかもしれないので、そういったところもアドバイスをいただきたくて。Netflixに入って、相談しなかった作品はひとつもないですね。

立田:例えばキスシーンやセックスシーンにはインティマシーコーディネーターが入るのはわかりますが、そのほかはどんなシーンに入るのでしょうか?

岡野:例えば温泉に行って、俳優さんが別々に何かものを考えるシーンみたいなものもあります。私はたぶんインティマシーだとは感じなかったと思うのですが、でも「肩を出して、お風呂に入るシーンを撮るということを俳優さんがどう思ってらっしゃるか聞きましょう」というかたちで、インティマシーコーディネーターさんが入ってくれます。

立田:菊地さん、磯村さん、インティマシーコーディネーターが入る現場と入らない現場では、どう違いますか?

菊地:それはもう、絶対にいてくださったほうがやりやすいです。やっぱり肌が出る、近づくということって、演じている役かもしれないけど、実際やるのは自分自身なので。そういう意味では、相手を守るためでもあるし、自分を守るためでもあるし、クルーを守るためでもある。

そういう立場の人が「大丈夫ですか?」って聞いてくれるということは、すごく心が軽くなるというか。根性でいけます、ということでは絶対にないので、すごくデリケートなことをきちんとデリケートなこととして捉える人がいることはすごく大きいです。

磯村:僕も同じですね。インティマシーコーディネーターがいないときにインティマシーなシーンをやると、自分は「大丈夫、やりますよ」ってやるんですけど、どこか傷ついているような部分もあったりして。

できてはいるんですけど、裸のいまの瞬間、タオルも何もかかっていない——「側から見て、絶対おかしいよねこのシーン」って思うときも、やっぱりあったんですよね。カッターの薄いものでピッとやられたように傷ついたこともあって。インティマシーコーディネーターを入れていただくと、不安がどんどん減っていくというか、本当に細かいところまで全部寄り添ってお話ししてくれるので、存在の意味っていうのがよくわかりました。

いま日本だと女性の方しかいらっしゃらないんですが、男性のインティマシーコーディネーターさんがいてもいいなと思っています。女性同士だから話せることもあるように、男性だから打ち解けて話せるということもあるので、男性専門の方がいてもいい。そういった方が現場に関わることで、役者さんやスタッフさんのインティマシーシーンへの理解度が深まって、監督とのディスカッションももっとスムーズにいくんじゃないかなとは、何度か考えたことがあります。

これからのために何をしよう?

立田:最後に、この業界で、どのようなことをしたらもっと働きやすくなると思いますか。また、何が必要で、どんなことをしていくべき、といったことはありますか?

磯村:特に自分だと、男性の立場からすると、女性の活躍や働ける環境づくりっていうものを、僕らがしっかり理解していくというのが大事だと思います。

サポートもおそらくお互いが必要だと思う。だからと言って男性側だけが一生懸命、頑張らなくてはいけない、ということではなくて、共存をしていくという考え方が大事だと思う。自分も発信できることがあれば、声にしていきたいと思いました。

菊地:こういうことを通じて分かち合う、知るきっかけをもらうっていうことは、ひとつひとつ大事だと思いました。

そもそも、知らないと言葉にできないし、わからない。これが問題なんだっていうことがわからないので、何となく日々を過ごしていて、でも「なんかざわつくな〜」ってとき、あるじゃないですか。言葉を見つけて、伝えていくのって、すごく大変ですよね。時間も勇気も必要で、そこまで至るのに大変なプロセスを踏まないといけないとなると、問題提起って出てくるのかな!? とも思うので、こういう場で、これをきっかけに話して、ひとつひとつ意識できたらいいのかなと思いました。

岡野:こういう場も含めて、お互いを知って話していくことが大事だと思います。私たちは目の前のことに集中しがちですが、5年後・10年後・20年後に、この業界に入る人たちのことまで——より未来を意識したうえで、お互いを知り、サポート体制を考えていくことが重要なのかなと思いました。

- サイト情報

-

- フィードバック 3

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-