メイン画像:(C)2024動画工房ぞうしま

発症の原因がいまだ解明されていない統合失調症。それを発症したのが家族だったとしたら、「どうすれば」よいのだろう?

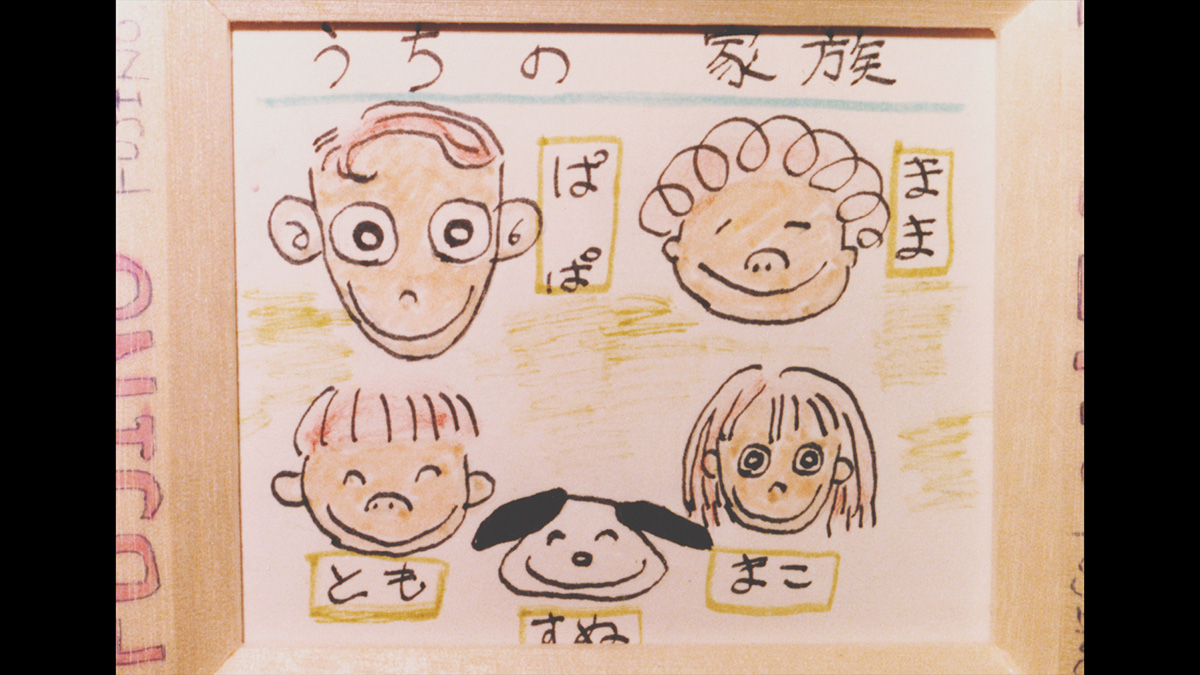

12月7日より公開されるドキュメンタリー映画『どうすればよかったか?』は、まさにそんな問いを観客に突きつける。本作は、統合失調症の症状があらわれた姉と、彼女を精神科の受診から遠ざけ家に閉じ込めた両親を、弟である藤野知明監督自身が20年以上にわたって記録した作品だ。

家族という一番近しい他者との会話の積み重ね、そして途方も無い「わかりあえなさ」。その積み上げの先にははたして何が待ち受けていたのか。藤野監督に自身のご家族との関係性や制作に至った意図、そしてあらためて「どうすればよかったか?」うかがった。

※本稿は、作品のネタバレを含みます。あらかじめご了承ください。

撮影をする前と後で変化した「家族の関係」

—ご家族の様子を撮影する前まで、ご両親とはどのような関係だったのでしょうか?

藤野知明(以下、藤野):ひたすら喧嘩していました。両親は研究者で、僕は二人のことをとても尊敬していましたが、姉に対して信じがたい対応をした。それについて尋ねても「問題ないからお前は勉強だけしとけ」と言うだけで。

でも姉は食事中に机の上に飛び乗ったりしていて、問題ないわけがないじゃないですか。両親についても姉についても謎だらけでしたが、僕はまだ学生でロジカルな話し合いもできなかったので、喧嘩でコミュニケーションをしていました。大声を出し続ける僕を黙らせようとファミレスに連れていかれたこともありました。昔は気が短かったんです。

藤野知明監督。1966 年、北海道札幌市生まれ。北海道大学農学部林産学科を7年かけて卒業。横浜で住宅メーカーに営業として 2 年勤務したのち、1995 年、日本映画学校映像科録音コースに入学。千葉茂樹監督に出会い、戦後補償を求めるサハリンの先住民ウィルタ、ニブフに関する短編ドキュメンタリー『サハリンからの声』の制作に参加。卒業後は、近代映画協会でテレビ番組やPVのアシスタントディレクターとして勤務したのち、CGやTVアニメの制作会社、PS2用ソフトの開発会社に勤務しながら、映像制作を続ける。2012 年、家族の介護のため札幌に戻り、2013 年に淺野由美子と「動画工房ぞうしま」を設立。主にマイノリティに対する人権侵害をテーマとして映像制作を行なっている。監督作品に短編ドキュメンタリー『八十五年ぶりの帰還アイヌ遺骨 杵臼コタンへ』(2017)、長編ドキュメンタリー『とりもどす』(2019)、『カムイチェㇷ゚ サケ漁と先住権』(20)、『アイヌプリ埋葬・二〇一九・トエペッコタン』(2021)など。「山形ドキュメンタリー道場4」に参加した『どうすればよかったか?』(2024)が、『山形国際ドキュメンタリー映画祭[日本プログラム]』『座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバル[コンペティション]』『台湾国際ドキュメンタリー映画祭』『フランクフルト・ニッポンコネクション』などで上映される。現在、『アイヌ先住権とは何か? ラポロアイヌネイションの挑戦(仮)』のほか、サハリンを再取材し、先住民ウィルタ民族の故ダーヒンニェニ・ゲンダーヌさんに関するドキュメンタリーを制作中。(C)2024動画工房ぞうしま

—カメラで撮影し始めて、その関係性に変化はありましたか?

藤野:まずカメラを向けたまま怒鳴るわけにもいかないということで、僕が落ち着いたというのはあります。そして父もカメラを向けると物分かりが良くなるんです。「姉の言ってることは普通とは思えないことがある」と言ったりもしていましたが、そんなことカメラを向けないと絶対に言わないんですよ。ホームビデオと言っていたので撮影を拒否することはありませんでしたが、部外者に映像を観られても問題ないようにしているように感じました。一方で母はカメラを向けても普段どおりでしたね。

—全体を通じて、お母さんが話しているパートが多いですよね。

藤野:父のことも撮っていたけど、母の方が端的でしたし、父の話はあまり情報がなく使えるところがなかったんです。食卓での口論で両親の関係性は伝わるかなと。基本的に父は母の言うことを否定しているんですよね。母は父と姉の板挟みだったと思いますよ。

—監督がお姉さんに「親に復讐したかった?」「僕自身怒りがあった」とご両親への思いを淡々と語るシーンがありますが、あの一連の言葉はどういう思いで投げかけていたのでしょうか。

藤野:前提として、母が「姉は勉強を無理強いしてきた両親に復讐するため統合失調症のふりをしている」と説明していたんです。無理があるんですが、医師の診断もないので100%否定はできなくて。だからその可能性も踏まえて反応を見ようと尋ねたのがあのシーンです。表情をよく見ると少し反応があるんですよね。言葉の意図が届いているかはわかりませんが。

(C)2024動画工房ぞうしま

—私個人としては、呪縛にもなり得る家族関係はときに手放すこともやむを得ないと考えています。それゆえに、家族から目を背けない監督の姿勢と覚悟には心底驚かされました。なぜそれほどまでに真っ直ぐ向き合えたのでしょうか?

藤野:就職を機に家を出ましたし、ずっと向き合っていたわけではありませんよ。でも家の状況はいつも心配していましたね。特に両親が玄関に南京錠をかけていると知ったときは、これは大変なことが起きていると実感して放ってはおけないなと。僕が南京錠をかけられないように鎖を外したら、母は靴紐で扉を結ぶようになりましたし。

(C)2024動画工房ぞうしま

―南京錠をかけてお姉さんを外に出さなくなったのと同時に、お母さんも一切外出しなくなったんですよね。なぜそのような行動に至ったのでしょうか?

藤野:母が足を骨折していたからですね。でも母は、「外科医は、本来は不要なのにやたらと身体を切りたがる」と手術を嫌がったんです。それで1年近く家に閉じこもって自力で治していました。基本的に病院には行きたがらないんですよ。認知症と思われる症状になったときも、結局最後まで受診しませんでしたし。

家族の様子を記録し始めた理由

—そもそも、なぜ家族の映像を撮り始めたのでしょうか?

藤野:まず本作はドキュメンタリー作品として撮り始めたわけではありませんでした。きっかけは大学卒業を機に、地元を離れ神奈川での就職が決まったこと。僕が実家を離れるとそこで起きていることは家のなかだけで完結してしまいますよね。だからその前に記録として残す必要があると考えて、姉の発症から9年後の1992年、まだ僕が大学4年生のころに録音機能のあるウォークマンで家のなかの音声を初めて録音しました。当時は、いつか医者に連れていく際に以前からこういう症状があったという証拠としての使い道を考えていたんです。

その後、紆余曲折あって日本映画学校で映画を学び、1998年に卒業しました。テレビやアニメの仕事を経て、家のことをビデオカメラで撮影し始めたのは2001年のこと。その段階でもドキュメンタリーとしては考えておらず、「ホームビデオとして撮影している」と家族には説明していました。

僕がドキュメンタリー映画を監督したのはアイヌの遺骨返還に関する2017年の短編『八十五年ぶりの帰還 アイヌ遺骨 杵臼コタンへ』が最初でした。学校で学んでいたんですが、このときようやく映画のつくりかたを理解したんです。家族の話をドキュメンタリーにしてもいいのかなと思ったのは、2008年に姉が病院で統合失調症であると診断され、治療を経て姉弟らしい会話ができた頃ですね。ようやく希望が見えてきたので。

(C)2024動画工房ぞうしま

—いつ頃から本格的にドキュメンタリー作品としてまとめようと思ったのでしょうか?

藤野:内容が内容ですし、その頃、撮り溜めた映像は僕とプロデューサーの淺野由美子さんしか観ていなかったので、世の中にどう受け止められるのか不安に感じていました。そんなときに「山形ドキュメンタリー道場(2022年)」に参加する機会をいただきまして。どういう反応があるのか知りたくて、そこでアイヌのドキュメンタリーと一緒に家族の映像も提出してみたんです。そしたら想像以上にいろんな良い意見をいただいて、そこでようやくちゃんとしたドキュメンタリー映画としてまとめようと編集作業を進めていきました。

ドキュメンタリー作品を制作すると決めた段階で承諾を求める対象は父一人しか残っていませんでした。父に対しては確認しました。ドキュメンタリーを制作するうえで「承諾」はあったほうがよいと思いますが、「承諾」を得られなければ撮影できないとも考えていません。問題がある事実を隠したい人から「撮影を認めない」と言われても、諦めるべきでしょうか? 今回の場合、長い年月医療を適切に受ける権利を侵害され続けた姉の状況を記録するという客観的な理由があったと考えています。

冒頭に示される「二つの前提」の真意とは

—冒頭に、この作品の前提が二つ明示されます。それはこの作品が「姉が統合失調症を発症した理由を究明することを目的としていない」「統合失調症とはどんな病気なのか説明することも目的ではない」ということ。これらをまず示したのはなぜでしょうか?

藤野:まず統合失調症というのは現段階でその原因が判明していない。だからこの映画のなかで、原因を推測してもそこに根拠はないし、基礎がないところに家を建てる話になってしまう。でも観ていると両親の教育が悪かったとか娘を責めたからとか、つい病気の原因を考えたくなるだろうから、それは本作の目的ではないし推測しても意味がないことを観客に示しました。

そして僕は精神科医でも専門家でもないから、統合失調症を説明することはできない。実は姉の主治医のひとりにこの映画について相談したときに協力できないと言われたんです。というのも、素人である僕が統合失調症の人を題材とすることを危ういと感じたんでしょうね。僕は統合失調症についてではなく家族についての作品だと説明したんですが、「観客はその意図と別のものを受け取るかもしれない」と言われて。でもそれはあらゆる表現に言えることだと思うんです。とはいえ主治医の言うことも一理あるので、「本作は統合失調症について説明するものではない」と始めに明確にしておきました。

—撮影した素材はトータルでどれくらいあったんですか?

藤野:撮った期間のわりには短くて、だいたい80時間ぐらいですね。2008年に姉が精神科医に入院した部分など、撮影した携帯が壊れたとかで紛失した素材も結構あって。基本的にはビデオカメラで撮影していましたが、いろんな場面で撮影できるので携帯で撮った映像もかなりありました。最後に姉がピースする映像も携帯で撮ったんですよ。

—お葬式のシーンもおそらく携帯ですよね。

藤野:当初は僕も葬式を撮るつもりはなくて。でも、葬儀のなかで父が言った「姉の人生はある意味充実していた」という言葉があまりに許せなくて。統合失調症をなかったことにして、自分のなかで事実を書き換えていたんです。それで姉の最期を撮ることにしました。

—80時間もあった素材を約100分の映画として編集していくからには、目指すビジョンが明確にあったかと思います。何を焦点にして、どのように編集をしていったか教えてもらえますか?

藤野:大声を出す姉を両親は統合失調症だと認めませんでした。この映像を観る人も、姉が本当に病気なのかをまず自身で判断すると思うんです。だからその判断材料となる日常の光景と、両親や姉との対話をメインに入れていきました。最終的に、母が認知症になり父ひとりでは二人の世話をしきれなくなったことで、姉は入院することになります。そこに至るまで両親がなぜ姉の入院を拒んだかの理由はわからないけど、入院を許可するに至った理由は映像で見せられると思い、その点を意識しながら編集していきました。

その後、姉が亡くなりますが、癌や死は今回のメインテーマではなかったので、その部分は短くしました。当初は姉が亡くなったところで締めようと考えていたんです。ただそれだとどうも終わった感じがしなくて、まだ存命である父のインタビューを撮って終わりにしようといまのかたちになっていきました。

(C)2024動画工房ぞうしま

「『子どもは親の所有物である』という感覚を持つ人が一定数いる」

—2008年に治療で症状が回復したお姉さんと、それ以前の出来事や記憶についての話はしたんですか?

藤野:聞く選択肢はありましたが、それについてはあえて聞きませんでした。取り返しのつくことなら聞けたけど、失った25年という期間はあまりに大きすぎるので。ドキュメンタリーをつくるならどんな質問も許されるなんてことはありませんし、そんな権利もない。うまく聞く方法があったかもしれませんが、僕にはできなかったんです。

—当時のことについてお父さんに監督が尋ねる最後の対話は胸に迫るものがありました。個人的に驚いたのは「どうすればよかったか?」という問いにお父さんが「失敗したとは思わない」と答えていたことでした。

藤野:その直前に僕が「うちは失敗例だ」と言ったんです。それに対し父は「失敗じゃない」と答えたんですよね。ただ僕が納得する答えを言うまで続けても、それは父の本心ではないとわかっていたので、くどくは聞きませんでした。期待するようなことを引き出せなくとも、それが内包するものは観ている人に伝わるかなと。

—お姉さんが統合失調症と呼ばれることをお母さんが極度に嫌がっていた、ともお父さんは語っていましたよね。

藤野:そう言っているだけで、嫌がっていたのは父なのだと思います。最初に姉を搬送したときも、姉を入院させるべきでないと連れ帰ったのは父ですから。ただそんな両親に対して処罰感情はないし、人間性を否定したいわけではないんです。でも二人が間違えたことは明らかだし、その理由を知りたいだけで。

—監督はその理由をお父さんに確認していきましたよね。病気を恥じたからか、治療法がなかったからか、病院で虐待される可能性があるからか、と。

藤野:それに加えて、両親は自分たちで何とかしなければと思ったんじゃないかなとも考えていて。通院歴があると姉の国家資格が通らなくなるとか、研究者としての道が閉ざされることもきっと心配していたと思うんです。それで何とかしようとしたんじゃないかなと。それでも上手くいかなかったんだから、どこかで病院に連れていくべきでしたけど。

(C)2024動画工房ぞうしま

—当時、そういう社会の偏見や差別はあったんでしょうか?

藤野:あったと思いますし、そういった偏見はいまもまだ存在すると思います。何か事件が起きたら「精神障害者じゃないか」と言われたり、「精神障害者はずっと閉じ込めておけ」と言ったりする人は未だにいますよね。ただ当事者が病気について理解してもらおうとYouTubeで発信するなど、徐々に世の中の状況は変化しつつあるとは感じます。

日本で暮らしていて感じるのは、「子どもは親の所有物である」という感覚を持つ人が一定数いるということ。当然ですが、親だからといって子どもの命を奪うことも、人生を操るようなこともしてはいけない。でも子どもは親のものだという考え方をする人はまだ多いように感じます。

—ディレクターズ・ノートによれば、監督は「精神障害」という言葉が誤った印象を与えてしまうと考えているんですよね。

藤野:「精神障害」と言うと、それは心の問題だから親の教育や本人の考え方のせいだとか、人間性に責任が転嫁されてしまうんです。でも精神ってかたちのないものですし、ウイルスが精神に感染するなんてことはないじゃないですか。問題が発生しているのは精神ではなく脳ですよね。

ほかの臓器に問題が発生したときも大なり小なり精神状態に影響しますし、脳は特にその影響が大きいから精神の障害と思われているだけで。脳の障害なのに、精神の障害というから恥じる気持ちが生まれるのだと思います。そもそも統合失調症は原因がわかってない病気なのだから、誰かが責任を取ったり恥じたりする必要はないですよね。

「誰かに相談し、協力していくことは本当に大切だった」

—お父さんはこの作品を観られたのでしょうか?

藤野:父のインタビューを撮ったときに、その時点でできていたものを見せました。驚いたのが、すでに他界した母が出てくるところで「これは誰の声だ」と言うんです。10年ぶりだったのでわからなかったようで、母さんだよと僕が言ったら「そうだったか」と。それ以外の部分は眺めるだけであまり反応はなく、唯一顕著に反応したのが母についてでした。

(C)2024動画工房ぞうしま

—知られたくないであろうパーソナルな内容を多分に含みますし、本作を映画として公開することには相当の葛藤があったかと思います。

藤野:姉や両親の名前、出身校、仕事場など個人情報はできる限りわからないようにしています。ただ、劇中に登場した叔母以外の親族には、この映画のことは言っていないんですよね。伝える必要もないと考えているので。最悪親戚たちとの関係がなくなるかもしれないという葛藤はかなりありました。

それでもここでやめてしまったら、姉に起きたことを両親と同じく隠してしまう。それなら世に出したほうが、きっと悪い効果以上に良い効果も生まれるはずだと公開する覚悟を決めました。

—たしかにこの映画を観て、同じような境遇の人が前に進むヒントを得たり、人に相談しやすくなったりというプラスの影響もありそうですよね。

藤野:この映画はかなりひどい「失敗例」なので、これを観たあとでは話しやすくなるんじゃないかなと思います。

じつは僕が一番つらかった時期は大学生ぐらいの頃なんですよ。当時は相談相手もおらず、知識も情報もなかったから。でもその後いろんな人に相談するようになったんです。客観的に家族を見られる叔母や社会福祉協議会の人に話を聞いてもらったり、(統合失調症の)家族会のメーリングリストで匿名で相談したりして。専門家でなくとも一人で考えるよりかはずっと良い。自分の体験を振り返っても、誰かに相談し、協力していくことは本当に大切だったと実感しています。

(C)2024動画工房ぞうしま

「間違っていたのは、両親の説得に25年かかったということ」

—お父さんとの対話のなかに出てきて、タイトルにもなった『どうすればよかったか?』という言葉。これは監督自身やご家族に向けられているようでもあれば、観客に向けられているようにも思えます。どのような意図を込めてこのタイトルに決めたのでしょうか?

藤野:最初は『生きるとはどういうこと?』というタイトルを何となく思い浮かべていたんです。姉の変化を機に、他者についてや、この世界に生きることについて少し考えるようになったので。加えてゴダールみたいな文章っぽいタイトルにできればなと(笑)。たださすがにわかりにくいなということで考え直しまして。

ドキュメンタリーもそれ以外の映画でも、観客は映像に対し問いを立てながら観ることが多いじゃないですか。問いのない映像には興味をそそられないし、問いがあればそれが作品のフックになる。ならそれを念頭に観てもらうために、問い自体をタイトルにしようと考え、『どうすればよかったか?』に決めました。そのうえで先ほどの質問にあった2つの前提を冒頭に示し、みんなが考えそうなことを消しておくことで、これについて考えてほしいという道筋をつくるようにしたんです。

―最後に、監督が当時を振り返ったときに、「誰が」「どうすればよかった」と考えますか?

藤野:実は姉について後悔していることはないんです。最初の急性症状が出たときに、僕は30分以内に救急車を呼ぶという正しい判断ができていたので。ただ間違っていたのは、両親の説得に25年かかったということ。どう考えても長すぎるし、姉に対して申し訳ない。これを失敗と言わずして何と呼ぶのか。だから後悔があるとしたら、もっと早く両親を説得すべきだったということ。

ただ両親は医者かつ研究者であり、合理的判断ができるはずだったのに、その二人に話が通じないとなるとどうすればよかったのか。無理矢理入院させれば良かったという人もいますが、それがうまくいくとは到底思えません。彼らが認めない入院を病院が認めるとは思えないし、入院させることができたとしても両親が連れ帰ってくる。そして僕が無理矢理病院に連れていこうとしても、姉は赤信号で車を降りるし、身体を縛ったりしたらトラウマにもなりかねない。どう考えても両親を説得する以外の方法はなかったと思いますが、どうすれば説得できたかはいまだにわかりません。

(C)2024動画工房ぞうしま

- 作品情報

-

映画『どうすればよかったか?』

映画『どうすればよかったか?』

12月7日(土)より

[東京]ポレポレ東中野、ヒューマントラストシネマ有楽町、[大阪]第七藝術劇場ほか全国順次公開

監督・撮影・編集:藤野知明

制作・撮影・編集:淺野由美子

編集協力:秦岳志

整音:川上拓也

製作:動画工房ぞうしま

配給:東風

2024年 / 101分 / 日本 / DCP / ドキュメンタリー

- プロフィール

-

- 藤野知明 (ふじの・ともあき)

-

1966 年、北海道札幌市生まれ。北海道大学農学部林産学科を7年かけて卒業。横浜で住宅メーカーに営業として 2 年勤務したのち、1995 年、日本映画学校映像科録音コースに入学。千葉茂樹監督に出会い、戦後補償を求めるサハリンの先住民ウィルタ、ニブフに関する短編ドキュメンタリー『サハリンからの声』の制作に参加。卒業後は、近代映画協会でTV番組やPVのアシスタントディレクターとして勤務したのち、CGやTVアニメの制作会社、PS2用ソフトの開発会社に勤務しながら、映像制作を続ける。2012 年、家族の介護のため札幌に戻り、2013 年に淺野由美子と「動画工房ぞうしま」を設立。主にマイノリティに対する人権侵害をテーマとして映像制作を行なっている。監督作品に短編ドキュメンタリー『八十五年ぶりの帰還アイヌ遺骨 杵臼コタンへ』(2017)、長編ドキュメンタリー『とりもどす』(2019)、『カムイチェㇷ゚ サケ漁と先住権』(20)、『アイヌプリ埋葬・二〇一九・トエペッコタン』(2021)など。「山形ドキュメンタリー道場4」に参加した『どうすればよかったか?』(2024)が、山形国際ドキュメンタリー映画祭[日本プログラム]、座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバル[コンペティション]、台湾国際ドキュメンタリー映画祭、フランクフルト・ニッポンコネクションなどで上映される。現在、『アイヌ先住権とは何か? ラポロアイヌネイションの挑戦(仮)』のほか、サハリンを再取材し、先住民ウィルタ民族の故ダーヒンニェニ・ゲンダーヌさんに関するドキュメンタリーを制作中。

- 記事を読んでくださった方へアンケートのお願い

-

いつもCINRAメディアをご愛顧いただき、ありがとうございます。今後のメディアの運営のために、読者のみなさまのご意見を伺いたく、簡単なアンケートにご協力いただけますと幸いです。

いつもCINRAメディアをご愛顧いただき、ありがとうございます。今後のメディアの運営のために、読者のみなさまのご意見を伺いたく、簡単なアンケートにご協力いただけますと幸いです。

- フィードバック 373

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-