オロンは、街に捨てられたごみを食べて成長する不思議な生き物。彼は泣き虫で気まぐれだが、「分別されていないごみは美味しくない」と言い、泣いてしまい……。

可愛らしいキャラクターと緻密な街の描写、そして「押しつけがましくない」メッセージ。東京都環境公社のウェブサイトで公開されている漫画『泣き虫オロン』は、ごみの世界を見つめ直す小さな冒険の物語です。

環境問題という、硬い印象があるテーマに対して「漫画だからこそ伝えられることがある」と熱弁するのは、ニッポン放送のアナウンサー、吉田尚記さん。『泣き虫オロン』の作者である佐々木充彦さんとの対談を通して、日々の暮らしでできる環境アクションを考えたり、この作品に宿る可能性を紐解いたりしていきます。

メッセージと物語が溶け合う巧みさ。可愛さに導かれて

—吉田さんは『泣き虫オロン』を読んで、どう思われました?

吉田尚記(以下、吉田):まず思ったのは、オロンがすごく可愛いので、スッと内容が入ってくること。「環境を守ろう」というメッセージは非常に大切だとは思いつつ、そのまま作品に落とし込むと説教臭い印象を帯びてしまいがちだと思うんですね。「ごみは分別しよう」「自然を守ろう」というマニュアル化された言葉ではなく「ごみを食べて大きくなる泣き虫な生き物」を配置する。このバランスが絶妙だと感じました。

吉田尚記(よしだ ひさのり)

1975年、東京都生まれ。ニッポン放送アナウンサー。ラジオ番組でのパーソナリティのほか、テレビ番組やイベントでの司会進行など幅広く活躍。また漫画、アニメ、アイドル、デジタル関係に精通し、『マンガ大賞』発起人となるなど、アナウンサーの枠にとらわれず活動している。2012年に第49回ギャラクシー賞DJパーソナリティ賞受賞。著書に『なぜ、この人と話をすると楽になるのか』(太田出版)、『元コミュ障アナウンサーが考案した 会話がしんどい人のための話し方・聞き方の教科書』(アスコム)など。マンガに特化したポッドキャスト番組『マンガのラジオ』配信中。

吉田:オロン自体のデザインも秀逸で、グッズ化もいけそうな可愛らしさがありますよね。もしかして、当初からそういうオーダーがあったんですか?

佐々木充彦(以下、佐々木):いえいえ! IP(※)を使って……というのはまったく考えていませんでした。東京都環境公社さんとのご縁があって『泣き虫オロン』を描くことになったのですが、そういった話はありませんでした。

※知的財産のこと。コンテンツ(作品やキャラクター)をもとに、グッズ販売やイベント開催を行うことを「IP展開」という。

佐々木充彦(ささき みつひこ)

1983年福岡生まれ。漫画家、イラストレーター、デザイナー。2013年、600ページのオールフルカラーマンガ『インターウォール』でデビュー。同作は文化庁メディア芸術祭審査委員会推薦作品に選出された。以後、さまざまな媒体でマンガ・イラストを執筆している。KANA-BOON『結晶星』PVなどのアートワーク、テレビ朝日『アルスくんとテクネちゃん』キャラクターイラスト、デザイン誌・アイデアや小説『マンガ肉と僕』の表紙絵なども手がける。2019年、短編マンガ『さよならイエティ』が日中漫画大賞で佳作に選出。

吉田:どのような経緯でこのようなスタイルになったのですか。

佐々木:当初いただいたお話は『風の谷のナウシカ』のような壮大な物語だったので、短い話に落とし込むには難しそうで……(笑)。環境公社さんのお話をうかがっていると、逆にシンプルな話にしたほうがテーマが伝わるような気がしたので、私のほうからもいろいろ提案し、今のかたちに落ち着きました。

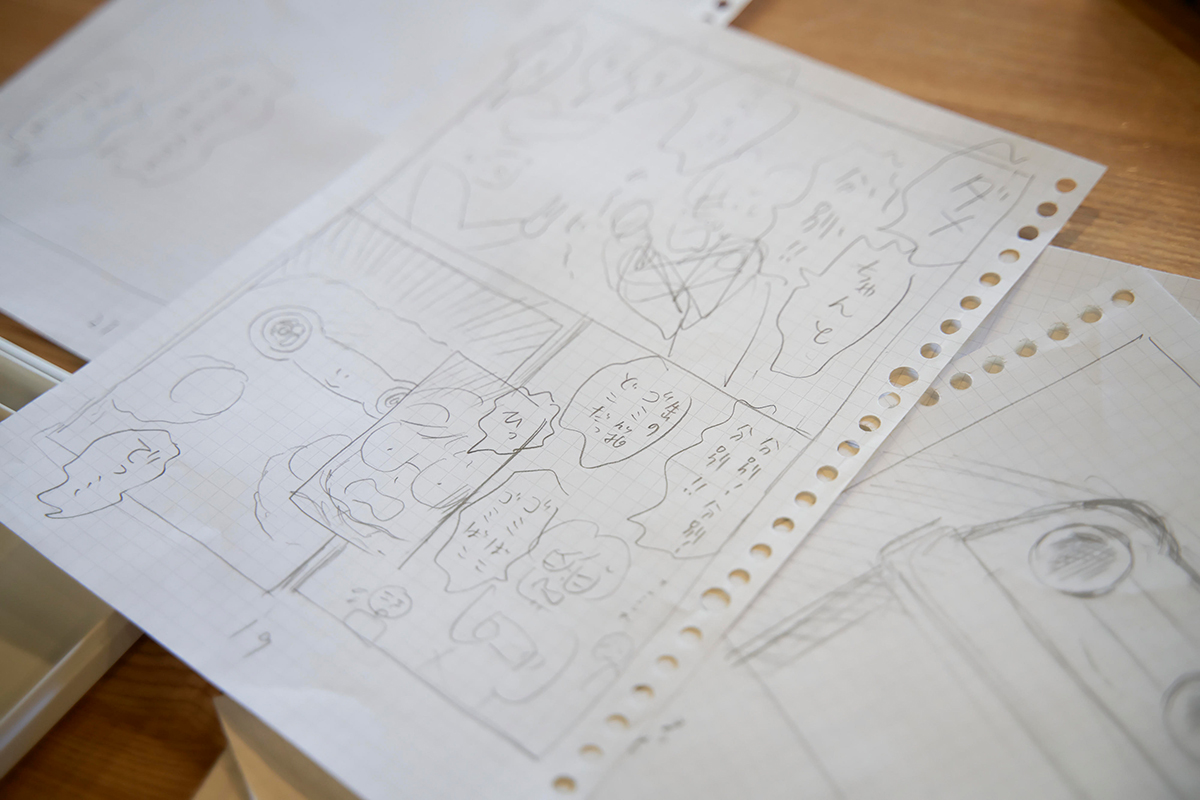

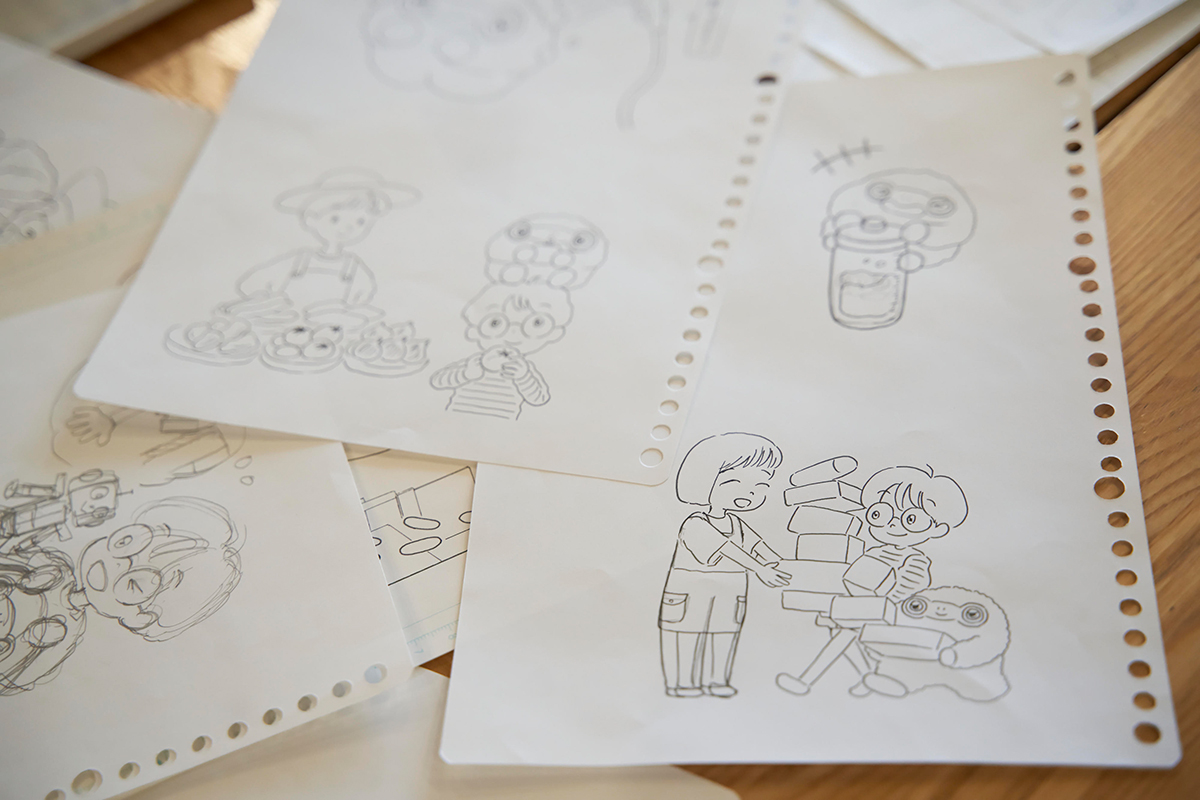

『泣き虫オロン』のネーム

どんな日常的なアクションをしている? 考え方のスイッチ

東京都環境公社のサイトで公開中の「今日からできる。地球に優しい環境アクション」では、ペットボトルのラベルを剥がす、ごみをきちんと分別する……、など、小さいけれど、積み重ねが大きな変化となるアクションを50個紹介している。そこに登場するオロンは設定を少し変えて「家族に紛れ込んで暮らすキャラクター」に。

—オロンは漫画だけではなく「今日からできる。地球に優しい環境アクション」にも登場しますよね。お2人は日常的にどのような環境アクションを行っていますか?

吉田:僕は車を持ってないんです。買ったこともなくて、移動は基本的に自転車。長距離のときはさすがに電車を使いますけれど、今日も自転車で現場まで来ました。無意識のうちですが、環境負荷の低いものをチョイスしている気がします。

佐々木:僕は原稿こそ紙を使っているのですが、生活は基本的にペーパーレスです。でもそれぐらいかな……。環境問題と聞くと崇高な印象を受けるのですが、シンプルに汚いとか臭いのが嫌だなと思ってます。

吉田:環境問題ってシンプルに臭いのとか汚いから嫌って話でもありますよね。かっこいいことを言わなくてもいい。シンプルなほうが力強く伝わることもあります。快適に暮らすために必要なこととして「快適運動」みたいに言ってもいいと思うんです。

佐々木:「快適」という言葉は自分ごとですもんね。そんなふうに考えられたら、続けられそうな気がします。

「ウマイごみを食わせろ〜っ!」がパンチライン。オロン誕生秘話

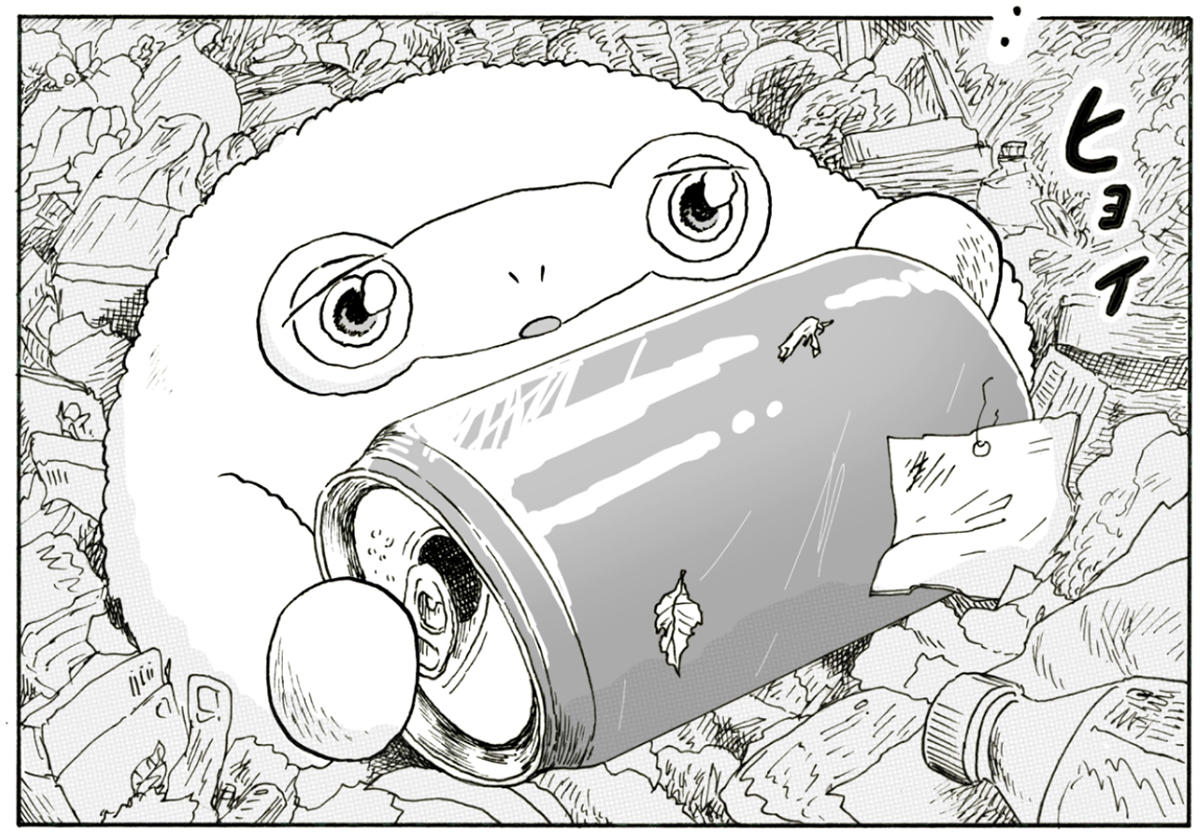

—さて、ここから再びオロンの話を詳しくうかがっていきたいと思います。『泣き虫オロン』の一場面では、泣きながら「分別されたウマイごみを食わせろ〜っ!」と叫ぶ大ゴマがありますね。

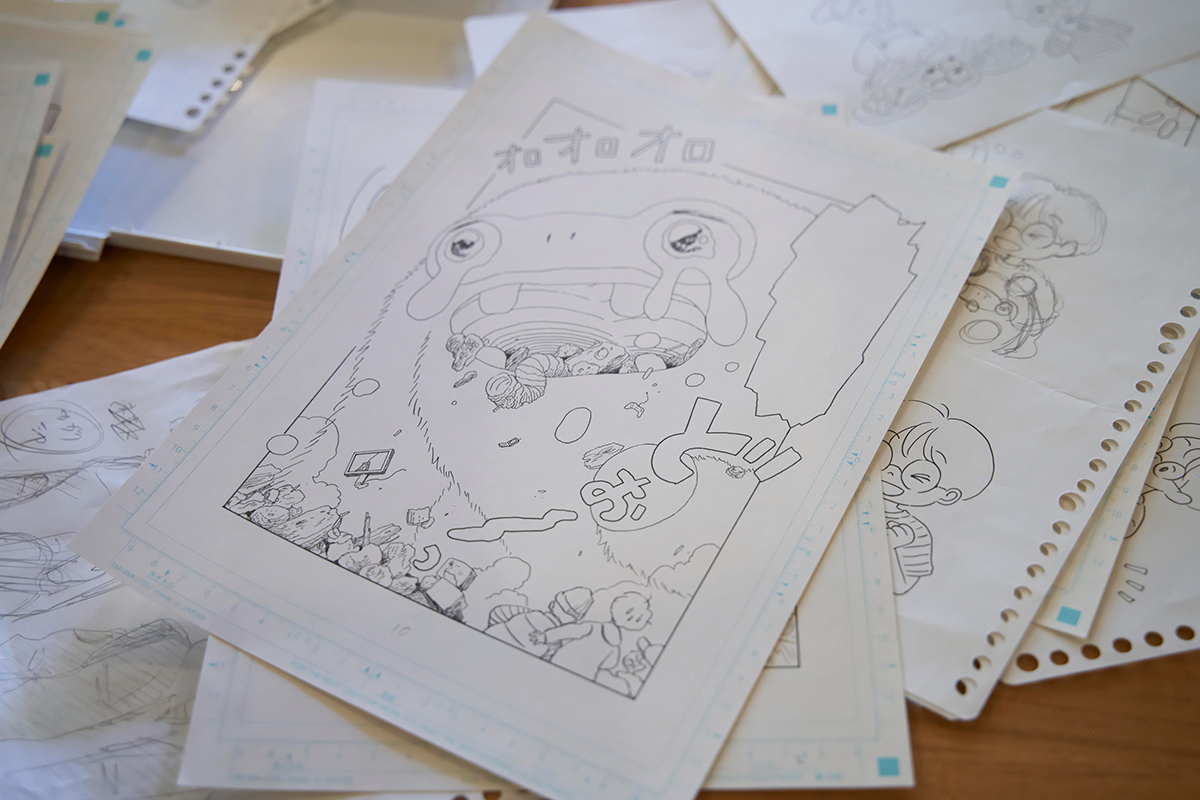

「分別されたウマイごみを食わせろ〜っ!」の場面の原画

吉田:「ウマイごみを食わせろ〜っ!」というセリフは、すごいパンチラインですよね。ごみって基本的に食べちゃいけないものじゃないですか(笑)。常識を逆手に取った言葉は強い。オロンのキャラクターは、どんなふうに着想を得たのでしょうか?

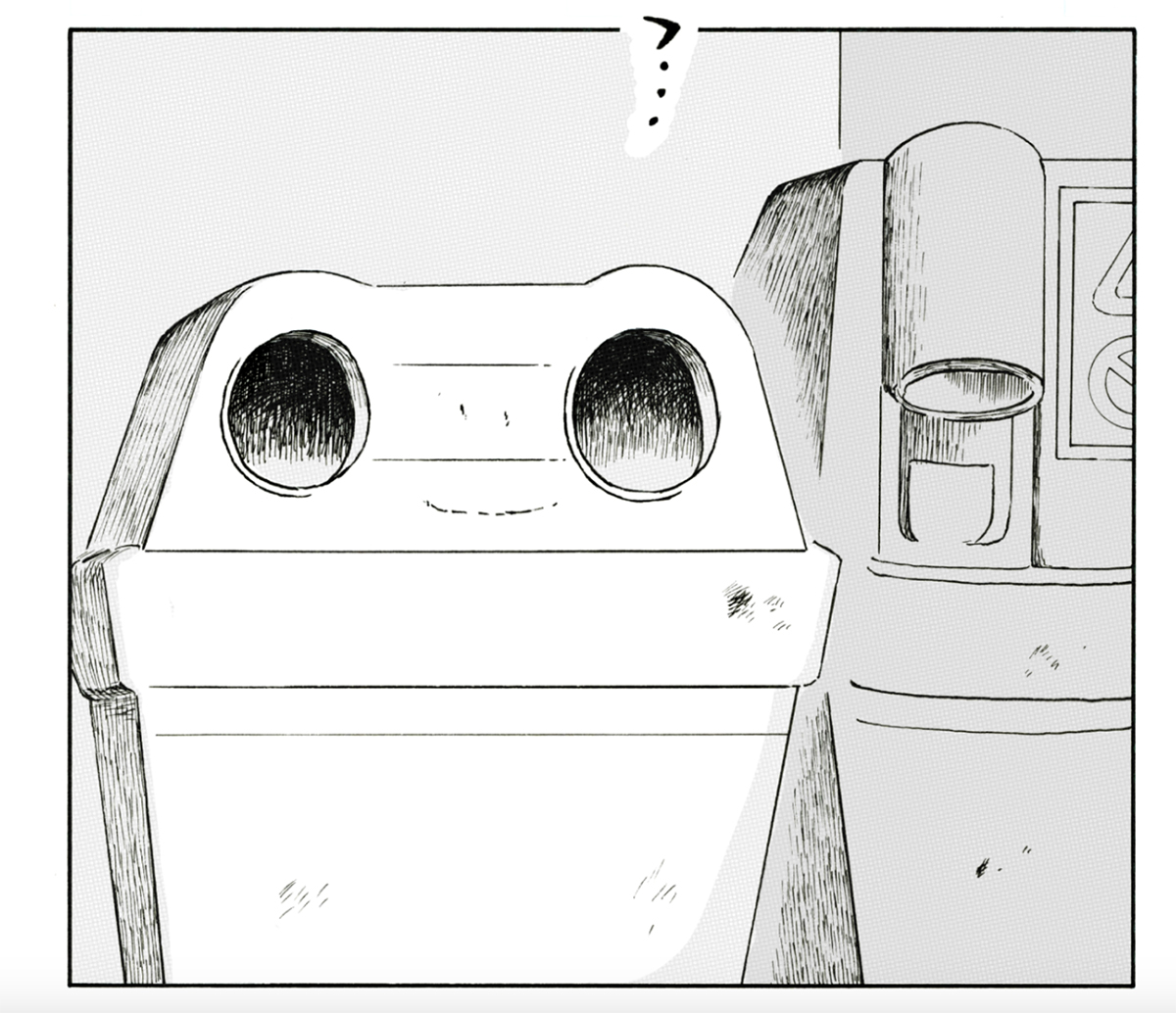

佐々木:実は「悲しい感情を食べてどんどん大きくなる」という設定のキャラクターは自分のなかで温めていました。キャラクターデザインは、もともと猫の肉球をベースに考えていたのですが、近所の公園にあるごみ箱を見ていたら「今回の話にぴったりかもしれない……」と思い、形状を折衷してオロンのかたちにしていきました。

ただ、オロンのモデルは従来のリサイクルボックスらしく、今後は街から減っていくらしいんです。最近のリサイクルボックスは投入口が下向きにになっていて、缶やペットボトル以外のごみを捨てにくいようになっているそうで。

吉田:たしかに、いまの形状だと缶やペットボトル以外のごみも入れやすいですもんね。分別のためにつくったものなのに、完璧には機能していない。極論ですが『泣き虫オロン』は失われていく時代を慈しむ側面もある、と(笑)。

佐々木:オロンのキャラクターデザインでOKが出てよかったです。新しいリサイクルボックスもさり気なく登場させてくれればいいと言っていただいたので……。オロンは優しさでできています。

まず「舞台」がある——佐々木が描く世界の緻密さ。ごみの質感にもこだわり

吉田:こういう情報量の少ないキャラクターを生かすためには、画面の情報量を多くしないとサラッとした印象になってしまう。例えば『転生したらスライムだった件』(※1)はスライムという究極にシンプルなキャラクターを活かすために、その周りをかなり描き込んでいる作品ですが、「オロン」も似ているように感じました。

佐々木さんは過去作品を見ても緻密な世界を描かれていますよね。ロングショットの作家さんなんだろうなと感じました。

—引き画が印象的ですよね。

吉田:画風は違いますけれど、大友克洋さん(※2)のような描き込み。『泣き虫オロン』は、キャラクターの存在感が強そうに見えて、実は「街のマンガ」でもあるように感じてます。

※1 漫画を川上泰樹、原作を伏瀬、キャラクター原案をみっつばーが手がけた漫画作品。出版は講談社。

※2 漫画家、映画監督。代表作として『AKIRA』や『童夢』などがある。

佐々木:大友克洋さんの『AKIRA』(講談社)は幼少期からよく読んでいたので、無意識のうちに影響されてるような気がします。言われてみれば、キャラクターよりも先に「舞台」が頭にあるかもしれません。

—佐々木さんの作品はSFの世界観というか、近未来などファンタジー感のある舞台が多いと思うんです。その発想はどこから来ているのですか?

佐々木:アニメや映画から引っ張ってきているとは思うんですけれど、おそらく地元である北九州の街並みからインスパイアされているのかもしれません。古い街並みが残っているかと思えば、まったく新しい区画ができあがっていたり……新旧入り交ざった場所で、少し不思議な雰囲気なんです。

吉田:松本零士さん(※)の故郷ですよね。

佐々木:はい。街のなかのいたるところに松本さんのキャラクターがいるので、影響を受けているところもあると思います。

吉田:デジタルではなく線画なんですね。背景の電線とか、絶対大変じゃないですか。

佐々木:基本はアナログで全部描いていて、色やトーン処理はデジタルにしています。

吉田:ビルの感じとか……もしかして定規で描いてます?

佐々木:描いてます。

※漫画家。福岡県久留米市で生まれ、戦後東京に出るまでを小倉で過ごした。代表作に『宇宙戦艦ヤマト』、『宇宙海賊キャプテンハーロック』、『銀河鉄道999』など。

吉田:デジタル全盛のいま、定規で線を描く人って、どんどん減ってると思います。テーマであるごみも、ロングショットで描き込んでいますよね。ごみの質感を描くのは難しそうですが……?

佐々木:そうですね。一応、オロンにとっては食べ物なので、口にしたときに気持ち悪くならないようにしていたような気がします。例えば、影を描くのにベタを使わないようにして、トーンもなるべく避けました。トーンを使うときれいになりすぎるような気がして。

吉田: ごみだけど全部1点モノなんですね! 昨今、背景はある程度描いたものを素材化して使うクリエイターも増えてますが、その逆ですね。

漫画を読む体験は「旅」。環境問題の提起も溶け合って伝わる

吉田:僕は漫画やアニメにしかできないことがいっぱいあると思っているんですね。「文字を読む」行為は基本的にバーバルな(※1)情報を摂取しているんですけれど、漫画やアニメはもっと体感的。「漫画を読む」という体験は旅に近くて、読み終わった漫画はアルバムなんです。だから漫画の単行本は全然捨てられない。DVDやBlu-rayは僕にとってホームビデオなんです。

アメリカの心理学者、アルバート・メラビアンが提唱した「メラビアンの法則」(※2)によると、コミュニケーションで受け取る情報を100とした場合、言語情報は7%、非言語情報は93%ほど。文章だからこそ価値がある表現もたくさんありますけど、漫画だからこそ伝えられることも、すごく多いと思います。

今回も、もしオロンを文章で描いた場合、どうしても「ごみを分別しろ」みたいな話になると思うんです。どう考えても説教臭い(笑)。でも、漫画にすることで、ストーリーを追うようになって、キャラクターを可愛らしいと思ったり、面白さを感じたり、感情移入したりする。「泣き虫オロン」は「分別されていないごみは美味しくない。だから、まずはごみを分別しよう」という構成ですよね。「ごみを分別しろ」というメッセージは、ストーリーの外側に置いてあると思うんです。

※1 言葉としての(情報)、言葉から形成された(情報)という意味。

※2 人と人とのコミュニケーションにおいて、言語情報、聴覚情報、視覚情報がそれぞれ異なるウェイトで影響を与えるという心理学の法則。

佐々木:そう言っていただけるとうれしいです。ありがたいことにいろいろな漫画をつくらせていただいているのですが、社会課題を出発点として描いたのは今回が初めてでした。漫画を読むって「遊び」の要素が強い行為だと思うので、そこはブラさせず、読み終わったあとに「ごみの分別」が少し頭に残ると良いなと思っています。

- サイト情報

-

『泣き虫オロン』

『泣き虫オロン』

街中で、分別せずに捨てられてしまった空き缶。「ちゃんと分別しろよ〜」。少年がとがめると、愛らしい見た目をした不思議な生物・オロンがあらわれて……。

- プロフィール

-

- 吉田尚記 (よしだ ひさのり)

-

1975年、東京都生まれ。ニッポン放送アナウンサー。ラジオ番組でのパーソナリティのほか、テレビ番組やイベントでの司会進行など幅広く活躍。また漫画、アニメ、アイドル、デジタル関係に精通し、『マンガ大賞』発起人となるなど、アナウンサーの枠にとらわれず活動している。2012年に第49回ギャラクシー賞DJパーソナリティ賞受賞。著書に『なぜ、この人と話をすると楽になるのか』(太田出版)、『元コミュ障アナウンサーが考案した 会話がしんどい人のための話し方・聞き方の教科書』(アスコム)など。マンガに特化したポッドキャスト番組『マンガのラジオ』配信中。

- 佐々木充彦 (ささき みつひこ)

-

1983年福岡生まれ。漫画家、イラストレーター、デザイナー。2013年、600ページのオールフルカラーマンガ『インターウォール』でデビュー。同作は文化庁メディア芸術祭審査委員会推薦作品に選出された。以後、さまざまな媒体でマンガ・イラストを執筆している。KANA-BOON『結晶星』PVなどのアートワーク、テレビ朝日『アルスくんとテクネちゃん』キャラクターイラスト、デザイン誌・アイデアや小説『マンガ肉と僕』の表紙絵なども手がける。2019年、短編マンガ『さよならイエティ』が日中漫画大賞で佳作に選出。

- フィードバック 5

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-