個人による多様な情報発信が活発になり、ChatGPTなどのAI最新技術が台頭するいま、新聞、テレビ、雑誌、ウェブ媒体などのメディア企業は大きな岐路に立たされている。

これからのメディアはどうあるべきか。メディア同士の垣根を越え、すべてのメディアをエンパワーメントすることを目指し、PR TIMESが主催したメディア従事者限定イベント『MEDIA DAY TOKYO 2023』が7月下旬に都内で開催された。

イベントには、『SPY×FAMILY』や『チェンソーマン』の担当編集者・林士平氏、『エルピス—希望、あるいは災い—』プロデューサー・佐野亜裕美氏、ニッポン放送プロデューサーの石井玄氏らヒットコンテンツメーカーや、アメリカの新興メディア『Axios』幹部のNicholas Johnston氏、宝島社が発行する『リンネル』編集長の西山千香子氏、ジャーナリストの古田大輔氏など、多様なメディア関係者が登壇。

セッションの内容と、佐野氏への独占インタビュー、企画者の声をレポートする。

AIはメディアの味方か?敵か?メディアトレンドの変遷とこれから

セッション1では、モデレーターとしてジャーナリストでメディアコラボ代表の古田大輔氏が登壇。「AIはメディアの未来をどう変えるのか?」という疑問について、株式会社THE GUILD代表取締役の深津貴之氏、株式会社ゲームエイト代表取締役会長 / 株式会社Gunosy取締役の西尾健太郎氏と話し合った。

深津氏は、AIは近代化に大きな影響を与えた活版印刷や、人々の生活に変革をもたらしたインターネットの登場と同等の社会的変化をもたらすと語る。ニュースサイトなどのメディアでは「情報の速さ」や「1日に出される記事の本数」などが重視されるが、AIが普及すると、こうした価値はほとんどゼロに近づくのではないかとも予測した。

将来的にはカレンダーアプリが個人の予定に合わせて直接記事をレコメンドするサービスも実現可能であることを挙げ、業界構造に大きな変化が起きる可能性を示唆した。

本セッションが「AIはメディアの味方か?敵か?」と題されたように、情報を整理したり文章を生成したりすることができるAIは、記者やライター、編集者などのメディア従事者に脅威になるとも囁かれている。

しかし西尾氏は、メディアのAIに対する向き合い方について、「味方か敵かを考える前に、もう存在して必ず発展するものなので味方にするしかない」と指摘する。「継続し、工夫している人はまだ少ないので、いまからAIの活用を考える必要がある」という。

深津氏も「食わず嫌いで先送りするほど、不利な立場になってしまう。海外のAI系企業の人たちのなかでメディアの優先順位が低いうちに使いこなすかどうか」と話し、いまの段階からAIに対して積極的にアプローチする重要性を強調した。

元朝日新聞記者で、デジタルメディア『BuzzFeed Japan』の創刊編集長を務めた古田氏は、自身のAIとの向き合い方について「僕のAIに負けない最後の強みは、人に会いに行き、相手が話そうと思っていなかったことまで相手から聞き出すこと」だと話す。

AIに代替される仕事はあるが、記者の基本である「人に会い、話をすること」は、生身の人間にしかできないことだ。「その時間をつくるために、それ以外の仕事を短時間で終わらせたい。そのためにAIを最大限使っていきたいと思っています」と語った。

米メディア界に風穴を開ける次世代メディアAxios。元編集長が語るジャーナリズムとビジネスの間で変わらず大事にしたいこと

セッション2で焦点を当てたのは、箇条書きでスマートかつ簡潔に要点を伝えるという記事スタイルを掲げるアメリカの新興メディア『Axios(アクシオス)』の取り組みだ。

モデレーターはセッション1に引き続き古田氏が担当。スピーカーとして、「調査報道の新しいエコシステム」をつくるというミッションを掲げるスローニュースのシニアコンテンツプロデューサー・熊田安伸氏が参加し、Axios元編集長Nicholas Johnston氏への独占インタビュー映像を通して、同社のビジネスモデルと目指す世界、ニュースレターがアメリカで支持される理由、メディアの未来について語りあった。

Axiosを設立した理由を問われたJohnston氏は、「多くの読者は私たちの文章を読んでいなかった」と回答。多くの人が記事のリンクをクリックせず、最後まで記事をスクロールしていなかったことから、簡潔でスマートな媒体づくりにつながったという。

Axiosの記事の多くは、1,000文字以下だ。複雑な問題を短い文章で伝えることは難しいように感じるが、Johnston氏は「これは私自身が自分の文章でよくやっていることですが、何が新しいのか?そして、なぜそれが重要なのか? を書く、ということです。これができれば、あなたは95%のジャーナリストがやっている以上のことをしたと言えます」と話す。

一方、時間をかけた調査報道を扱うスローニュースでも、読みやすさを意識した仕組みづくりをしていると熊田氏は話す。1記事の長さを3000文字程度に収め、文体も読みやすくしているという。

また、メディアの未来とAIの活用についてJohnston氏は「効率化を目指す動きが進む」と話し、ジャーナリストは受け入れて変化する必要があるともコメントした。

古田氏は、「みんな忙しい人生を生きているなかで、課題をいろいろ抱えている。その課題に役に立つ情報を発信できているのか。私達は結局何の価値を提供しているのかを明確に定義付けできないと、これだけコンテンツがあふれるなかで選ばれるはずはない」と指摘。「どういう価値を提供するのかとなったとき、読者を理解しないと定義づけられるはずがない」と、読者理解をすることが重要だと語った。

熊田氏も、「スローニュースが扱う報道、要は調査報道に興味がある読者はじつは一部の層しかいない」と話す。「それぞれの情報を欲しいクラスターに適切に届けるためにどうしたらいいか。プラットフォームやAIも活用しながら、どうしたらメディアが届けたいクラスターに届けられるかということを、実験を重ねて目指したい」と今後の展望を語った。

メディア業界での多様なキャリア構築を考える。国山ハセン、西森路代らが登壇

イベントの中盤に実施したインタラクティブトークセッションでは、メディア業界に携わる人たちがキャリア構築についてディスカッションした。メディアコラボ代表の古田大輔氏、ビジネス映像メディア『PIVOT』プロデューサーの国山ハセン氏、ライターの西森路代氏、編集者でメディア・コミュニティ『me and you』を共同設立した野村由芽氏がスピーカーとして登壇。モデレーターは湯気共同代表でCINRA, Inc.フェローの南麻理江氏が務めた。

序盤は、登壇者がキャリアを考え始めたきっかけについてトーク。古田氏は朝日新聞記者時代、仕事が思うようにいかなかった時期に自分がやりたいことを考えた結果、「社会課題を伝えて、みんなで考えて世の中がちょっとでも改善されること」がやりたいと気づき、異動を決意したという。

序盤は、登壇者がキャリアを考え始めたきっかけについてトーク。古田氏は朝日新聞記者時代、仕事が思うようにいかなかった時期に自分がやりたいことを考えた結果、「社会課題を伝えて、みんなで考えて世の中がちょっとでも改善されること」がやりたいと気づき、異動を決意したという。

野村氏も会社員時代、自身の立ち位置に悩むなかで「生き方を考えるような場所がつくりたい」と考え、現在のキャリアにつながったと話すなど、それぞれが苦しみつつも自分と対話し、掘り下げた体験が語られた。

近年は、メディア系の企業でキャリアを積んだあと、独立したり、新たなメディアを立ち上げたりするなど、多様なキャリアを築く人も増えている。古田氏や野村氏は独立することについて、自分の仕事のやり方や責任を自分でコントロールできることが大きなメリットだと話した。

情報番組『Nスタ』などの人気番組を担当していた国山ハセン氏は、2022年末にTBSを電撃退社し、元NewsPicks編集長の佐々木紀彦氏が立ち上げたビジネスメディアPIVOTに入社した。大きなキャリアチェンジで起きた変化について、国山氏は「挑戦が怖くなくなった」と振り返った。

参加者からの質問コーナーでは、転職などのキャリアチェンジにつきまとう経済的な不安についての話題に。登壇者も不安を抱えていたことが語られた。南は「70歳まで働くとして、ずっと右肩上がりはあり得ない。レジリエンスを高めていくことも重要」と話し、西森は「誰もが知っている成功者だけでなく、地道に続けられている人もいることを伝えなければいけない」と指摘した。

ヒットコンテンツの生み出し方。林士平氏、佐野亜裕美氏、石井玄氏が語る

セッション3では、漫画『SPY×FAMILY』『チェンソーマン』の編集者・林士平氏、テレビドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』や『エルピス』のプロデューサー・佐野亜裕美氏、ニッポン放送プロデューサー・ディレクターの石井玄氏が登壇。世の中にコンテンツがあふれるなかで反響を生むクリエイターの視点を探った。モデレーターはCINRA編集長の生田綾が担当した。

最初は作品づくりで大切にすることについてトーク。『オールナイトニッポン』元チーフディレクターの石井氏は、ラジオと連動されたイベントを数多く手がけており、3月に開催された『東京03 FROLIC A HOLIC feat. Creepy Nuts in 日本武道館 なんと括っていいか、まだ分からない』は、日本武道館に2万4,000人を動員、配信視聴は2万6,000人、合計の動員は5万人を超えるなど大きな反響を巻き起こした。

石井は「お客さんに参加してもらい、一緒につくることがラジオでは重要」と語り、佐野も「視聴者が持っている1時間の満足度をいかに高めるかを大事にしている」とコメント。ユーザーを意識した作品づくりの重要性が語られた。

読者とのつながりについて林氏は、「漫画は少ない予算のなかで、たくさんの作品が出せる。さまざまな価値観の作品が世に出て、読者が育ててくれる」と話し、それぞれの業界で試験的な取り組みができる場所や、消費者側が楽しんで評価できるようなシステムを構築することが発展につながると語った。

漫画、テレビドラマ、ラジオ業界と、活躍するフィールドはそれぞれ異なるものの、「コンテンツの未来」という点で3人が強調したのは「若い才能への投資」の大切さだ。

「新しいチャレンジができる若い世代への投資は大事。イベントだけではなく、ラジオ放送で収益を増やすシステムを考える必要がある」と石井氏は指摘。また佐野氏は、ドラマ業界の製作費とスタッフの少なさについて触れ、「クリエイターにも成功報酬が支払われる仕組みをつくりたい」と展望を語った。

DXが進んでも成長する紙メディアの仕掛けとは?

最後のセッション4では、デジタル化が進むメディア業界において、紙メディアができるアプローチについて話し合われた。

広告を一切入れないテスト雑誌を発行する晋遊舎の取締役で編集局次長 / セールス&マーケティング局長の木村大介氏、地方紙としてDXに取り組む神戸新聞社のDX推進局次長 / ジェッソ取締役の藤原学氏、ブランド力を誇る雑誌を数多く発行する宝島社の執行役員で第2雑誌局局長兼 『リンネル』編集長の西山千香子氏が登壇。モデレーターはPR TIMESのパートナービジネス開発室長・高田育昌氏が務めた。

冒頭では、紙メディアが成長を加速するために行なっている新たな取り組みについて紹介された。『リンネル』の西山氏は、アイテム開発やコラボ先、流通など、さまざまな面でチャレンジする重要性を語った。

「読者第一のコンテンツ作り」を掲げ、女性誌『LDK』をはじめとした「テストメディア」という独自性を武器に新たなビジネスモデルを切り拓いてきた晋遊舎の木村氏は、ユーザーの期待に応えるため、その道の専門家や社内ラボの研究員も交えた高いクオリティの商品検証を実践してきたという。

新聞など一般紙の発行部数は、年々減少を続けている。日本新聞協会の調べによると、2022年の発行部数は2,800万部台で、前年から200万部も落ち込んだ。藤原氏は紙メディアが衰退するなかで、読者に届ける努力や付加価値が足りていないと問題意識をあらわにする。

TikTokやVTuber、グッズなど幅広く展開する「かなしきデブ猫ちゃん」という童話のプロジェクトを紹介し、大きな反響があったと手応えを語った。

紙メディア全般の今後の戦い方について、木村氏は、広告と実売以外にも、各媒体が長年培ってきた紙の「ブランド力」と戦略的な「デジタル活用」で収益をあげる方法が多くあると指摘。晋遊舎における新たな事業などその具体例を紹介した。

西山氏もPRによって存在感を高めていく重要性に触れつつ、「過去には雑誌のCMをテレビで放送していたが、そのコストをほかの事業に振り分け、新しい何かを生み出すところに費用を投下したい」と、コストを抑えながら編集者ができるブランドづくりを考える必要について語った。

また、木村氏は収益をあげるための構造について、営業と編集が相互に理解して施策を進めることが重要だとも強調した。藤原氏は、「紙やデジタルが進めば紙がなくなるというのは本当にそうか? と僕のなかで思っている。きちんとコンテンツを出して、届く工夫をすることが紙の可能性につながる」と、今後の意気込みを語った。

テレビというメディアで予算を集め、いい作品をつくることにチャレンジしたい。佐野亜裕美氏に聞く

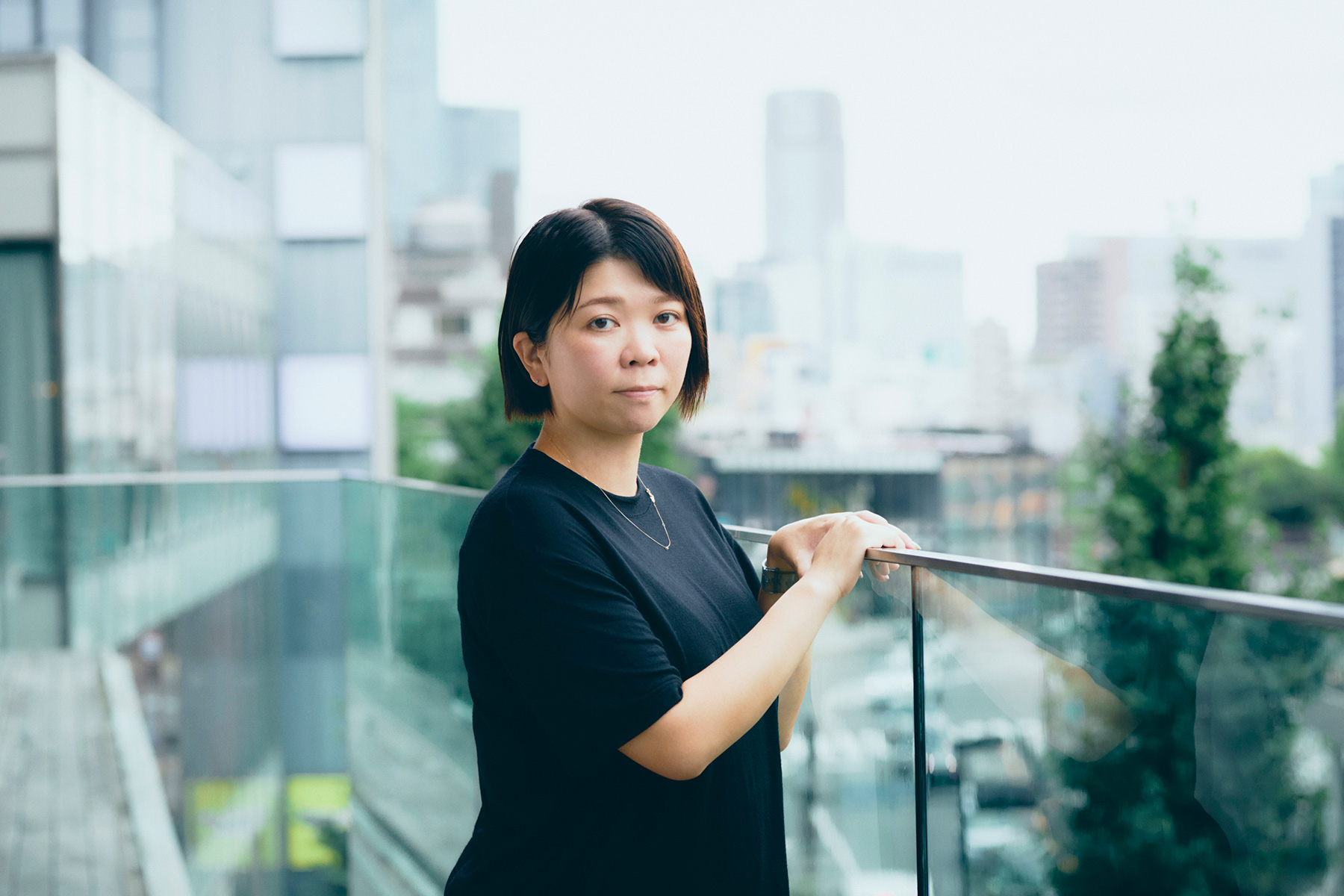

セッション終了後、テレビプロデューサーの佐野亜裕美氏にも単独インタビューを実施。自身が立ち上げた会社CANSOKSHAでの取り組みや、セッションでも話題になった若い世代の育成について考えを聞いた。

―今日のイベントに登壇していかがでしたか?

佐野:30代前半くらいの頃、林士平さんも含めて同世代のつくり手たちとコンテンツの話とか、これからどうしようかという話をお酒を飲みながら結構真面目にしていた時期があったんです。それぞれ当時から状況が変わりつつ、いまもみんな頑張っていますけれど、またこうして集まることができて、その頃にちょっと戻ったような気持ちになって、単純に楽しかったなと思います。

それから時間も経って、それぞれ積み重ねてきたことや成功体験があり、そこで新たに見えてきた視座や世界みたいなものがあると思うんですが、そういったことについて林さん、石井さんと話し合うことができて、視野が広がってすごく勉強になりました。

―佐野さんは『エルピス』の放送後、CANSOKSHAという会社を設立されました。なぜ会社を立ち上げられて、今はこの会社でどういったことをされているのでしょうか。

佐野:いずれは自分がつくりたいけれど地上波の連ドラではつくれないものをここでやれたらいいなとは思ってるんですけど、どちらかというと、いまは相談の窓口みたいなことをしています。エンタメのコンサルと言うとちょっと大げさなんですけど、例えば、雑誌でこういうドラマに紐づいた企画をやりたいがどんな人に当たったらいいか、というような相談とか、ある原作の映像化権を持っているがどう動いたらいいか、とか……。あるテーマや題材をどうやって映像化できるかという相談や、いい監督や脚本家、スタッフの紹介とか、橋渡し役みたいなことを請ける会社になっています。

友人と三人だけ、しかもそれぞれが副業としてやっている小さい会社で、なんとなくそれぞれ役割分担して、窓口というか受け皿みたいな感じでやっています。会社という組織にすることで色んな依頼をいただくようになり、本当にありがたいですしすごく楽しいですね。新しい世界や視野を知りたいといつも思っているんですが、会社にすることでその機会が増えたと思います。

―テレビ局と配信サービスの提携なども最近は増えてきています。それこそ、NetflixやAmazon Primeでのドラマ制作なども視野に入れていらっしゃるのかなと思ったのですが……。

佐野:いまのところはそこで何かつくるということは考えていないです。一つ大きく感じることは、やっぱり日本がこれだけ貧しくなっていくなかで、はたして配信サービスに課金できる人がどれだけいるんだろうということは気になっているんです。その点、テレビドラマはいいものをつくって一度注目を集めると、やっぱり若い世代も含めて多くの人に見てもらえる作品になりえるというところがあると思っているんです。

『エルピス』は放送後にNetflixやAmazon Primeでも配信をしたんですが、個人的にはそれで十分だなといまは思っていて。テレビというメディアを持ったままでいかに製作費を集めてスケールの大きい、良いクオリティのドラマがつくれるかということにここから5年くらいはチャレンジしていきたいと思っています。

ただ、いまは本当に過渡期で、先行配信してそのあとテレビでという取り組みをやっているところもありますよね。いいものをつくって、それがちゃんとグローバルに広がっていくという良い協業の仕方ができるといいんじゃないかと思います。

若手がやりたいことの邪魔をせず、後押しをする。つないでいくためにできること

―セッションでも「若い世代への投資が必要」という話が出ましたが、コンテンツやメディア業界で若い世代が活躍できる場をつくることはすごく重要だと思います。CANSOKSHAでも最近、新規企画を募っていられましたが、育成や、次世代に繋げていきたいという思いがあるのでしょうか。

佐野:そうですね。ここ3年くらい、転職してからはずっと忙しくて、『エルピス』が終わってからちょっと一旦休んで考えたいということを会社に伝えていたんです。

方程式とまでは言わないんですが、「こういう風につくればこういうドラマができる」…というような、漠然としたワークフローみたいなものが自分のなかにできてしまった気がしていて、これから新たに何をつくっていくか考えたときに、それを手放したいと思っていた部分がありました。

いま自分がつくるものに限界があるということに『エルピス』で気づいたというか、ずっと「これをやりたい」と思っていたことが『エルピス』で実現できてしまったので、もちろん反省点も多くあるんですが、ちょっと行き詰まってしまって。企画が思い浮かばないというか、何をやったらいいかなと。思い浮かんだとしてもなかなかそれを進めていく推進力が自分のなかで見つからなくて。

ただやっぱり貧乏性なので、「休む」ということがなかなか出来ないのもありますし、自分が仕事をしてきた渡辺あやさんとか坂元裕二さんとか、それぞれ次のステージに進んでいらっしゃる。私ももっと若い人も含めて違う才能に出会っていきたいなと思って、こういった公募を始めて、選考をしているという状態です。経歴はあってもなかなか本当に自分が書きたいものが書けない作家さんとかもいたりしますし、そういう意味で広く、まだ自分が出会ってない才能と出会って、一緒に企画をつくりたいなと思っています。

「若い世代の育成」という視点でいうと、やっぱり難しいのは、10代20代の世代と自分が一緒に作品をつくることができるかというと、ちょっと不安はあるんですよね。やっぱり価値観の分断というものは感じるんですよ。

特に10代前半とかだと恋愛というものに対する捉え方にしても、仕事の仕方や人間関係の築き方、信頼の築き方にしても、決定的に違うんです。カンテレで若手のつくり手の育成にも関わっているんですが、20代の方と話していると、最近それはすごく感じます。

でもそれってどちらがいい悪いという話でもないし、いま40歳の私が、無理して例えば10代の恋愛を頑張って理解しようと思っても、もうどうしても理解できないところって絶対あると思うので。なのでそこは若い世代の人たちが中心になってやるべきで、私はそこを邪魔せず、彼らがやりたいことを後押しする、手伝うみたいなことをやった方がいいなと思っています。

つくり手としては、自分が体感としてわかる範囲の30〜50代ぐらいまでの人たちに向けたドラマをつくり、それが前後に広がったりするといい。無理に10代、20代の若い世代の作り手と、そこの世代に向けたドラマをつくろうとは思っていないですね。

―育成にも関わられているということですが、どういったことを意識されていますか?

佐野:自分だったらこうやるよということはあまり言わないようにして、できるだけ本人がやりたいことを聞いています。そのうえで、こういう選択肢があるんじゃないかという「選択肢のつくり方」と、「その選択肢をどう絞っていったらいいか」という経験値としての考え方だけ一応伝える。本人が決定したことに対して何か言ったり、それは違うんじゃないとか、そういうことは一切言わないと決めています。

ただそのやり方がはたして人を育てることになるのかというのは、トライアンドエラーですよね。わからないし、人にもよる。「人の育て方」と一概にマニュアル化できないところが人間の面白さと難しさだと思ってるので、いまは私のトライの仕方としては、そういった後押しの仕方を心がけています。

新しい価値観を受け入れて変化するメディアに

『MEDIA DAY TOKYO 2023』にはオフライン、オンラインあわせて700名を超える申し込みがあった。

「メディアの未来」というテーマに多くの業界関係者が関心を寄せていたことがうかがえるが、本イベントを主催したPR TIMESのパートナー事業部でメディアリレーションズリードを務める宮嵜眞衣氏は、「メディアの方へどんな会があったら還元できるだろうか? という問いから始まった今回の『MEDIA DAY TOKYO』ですが、還元したかったはずが、なんだかとてもパワーをいただいたような気がしています」と振り返る。

「今回会を開くにあたって意識した、『既視感のない組み合わせ』。当日まさにその化学反応を見ることができたのではないかと思いました。そんな化学反応に包まれながら集って頂いたメディアの方、そして登壇者の皆さまが当事者意識を持ち、日々目まぐるしく過ごすなかでも、大切にしたいたった一人のためにコンテンツや想いを綴っていることをあらためて実感しました。

未来のために周りのすべてを味方につけ、そして活用していく。そこのフットワークと柔軟性、さらには思い切ってやりきった先に次の視野が広がるんだなと感じています。日々変わっていくメディアと並走して私も成長していきたいと思っています」(宮嵜氏)

また、CINRA, Inc.のメディアプランナーを務める妹尾ちあきは、「セッション2は、世の中にあふれる文字・映像の短尺化により、大事なことが指の隙間からがこぼれ落ちてしまうのではないかという不安から生まれた企画でしたが、AxiosのJohnston氏の『人々は怠け者であることを受け入れるべき』という言葉にはっとしました」と語る。

「情報飽和社会で生き抜くうえでは、自分たちのインプット量の限界を認知し、『怠け者』であることを許容することで余白が生まれ、そこで気づける新たな世界もあるのかもしれないと想像すると、希望を感じました」

『MEDIA DAY TOKYO』はコロナ禍前の2018年に初開催し、今回は5年ぶり、2度目の実施となった。この5年間でメディアを取り巻く状況は大きく変わり、セッションはAIなどの新しいテーマを盛り込む内容となった。

情報伝達という社会的な役割を担うメディアは、移りゆく時代にあわせて新しい価値観・モノを柔軟に受け入れながら、変化しつづけていく必要があるだろう。

妹尾は、「人と人のあいだを構築していく媒介物としてのメディアの本質的な役割と責任を考え続けることを意識していきたい」と話す。

「我々から読者に会いに行くことをつねに意識し、自分以外の他者を知るきっかけを届けられるようなコンテンツを諦めずにかたちにしていきたいと強く思い直す1日となりました。ここ『MEDIA DAY TOKYO』で紡いだメディア同士のつながりと新たな発見を大切に、それぞれが信じる道へ再出発し、また集まって情報交換をするようなコミュニティになっていくことを願い、CINRAも立ち上げ21周年に向けて再出発します!」

- イベント情報

-

MEDIA DAY TOKYO 2023

MEDIA DAY TOKYO 2023

- フィードバック 13

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-