「ダンスカンパニーである私たちは、公演のために世界中を飛び回っています。それは人生の半分は旅をしているようなもの。旅をすること、遠くの地を訪れることについて、ひとつの作品を作ってみたいと思っていました」。

これは、フランスを代表する演出家・振付家のフィリップ・ドゥクフレが、まもなく上演される『新作短編集(2017)-Nouvelles Pièces Courtes』に寄せた言葉だ。

ドゥクフレと彼が主宰する「カンパニーDCA」が手がけたその新作は、5つの小編(Pièces)を集めたダンスのオムニバス集だが、そのラストの一作は日本への愛情が感じられる「旅」の物語である。1992年のアルベールビル冬季オリンピック開・閉会式の演出を31歳という若さで手がけて以来、ドゥクフレはさまざまな場所を旅し、創作のための冒険を重ねてきた。そして、その折々で彼は日本を訪れ、その後に続く表現のヒントを得てきたのだという。

新作をたずさえ日本にやって来る直前の本人と、約四半世紀のあいだ、彼の日本での活動の多くを手がけてきた彩の国さいたま芸術劇場プロデューサーの佐藤まいみに、フィリップ・ドゥクフレという一人の芸術家が歩んできた旅について聞いた。

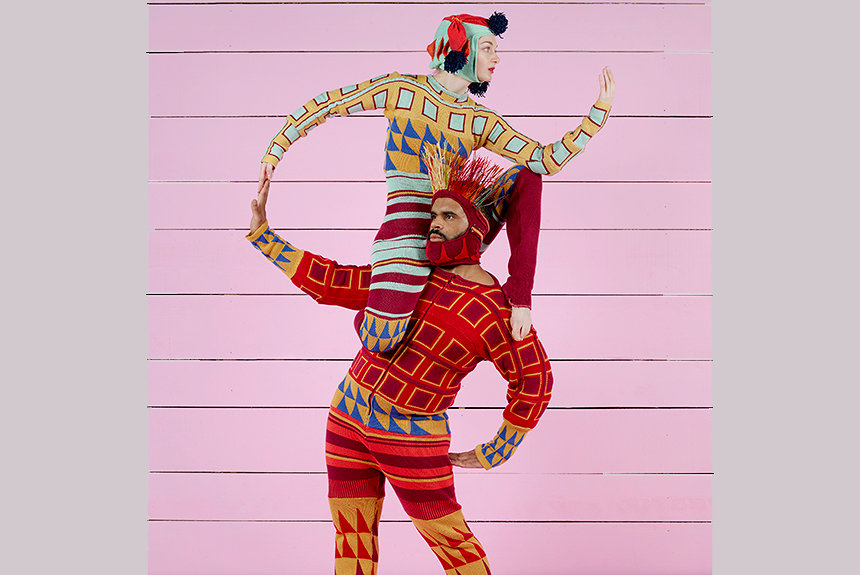

(メイン画像:©Chalres Freger)

シニカルな作品が多かった時代に現れた、明るいロックコンサートのような雰囲気のドゥクフレ作品

長きに渡りドゥクフレの日本公演を共にしてきた佐藤まいみは、ドゥクフレとの出会いや、そのときの忘れられない衝撃をこのように語った。

佐藤:わたしがフィリップをはじめて知ったのは1980年代のフランスです。当時私はパリで暮らしながら、いろんなダンスを観ていました。フランスは感情豊かに人生を謳歌する精神の根付いた国ですから、ダンスも感情のぶつかり合いやすれ違いなど微妙な恋愛関係を取り上げる作品が多かったのです。でも、個人的にはそれがちょっとつらかったんですね(苦笑)。そんな時に出会ったのが彼の初期の代表作『Codex』(1986年)でした。

『Codex』-『PANORAMA-パノラマ』(2014年)より©Arnold Groeschel

佐藤:劇場に一歩足を踏み入れた瞬間、会場の賑やかさに驚かされました。客席は10代や20代に占められ、明るくポジティブな雰囲気。まるでロックコンサートの開演前のような活気がありました。このときのフィリップはオリンピックの演出で注目を集める前でしたけれど、フランス国内の有名な賞を受賞した気鋭の演出家、「ヌーヴェルダンス(新しいダンス)」を代表する新世代として知られるようになってきていたんです。

幕が開いて、そこに広がる世界は衝撃的でした! 河童のような衣裳のダンサー数名が出てきて足ヒレをパタパタさせて走ったり、大きなズボンを履いた黒人歌手の頭上から大雨が降って、ズボンにどんどん水が溜まっていくのに歌手は歌をやめなかったり。そういうナンセンスな動きを大真面目にやるものだから、観客席は笑い声が絶えません。かと思うと、事故で足を失った友人へのオマージュとしてフィリップ本人が、片足を縛って踊るシリアスなダンスシーンもあって、造形的な意外さ、ユーモアや美しさのセンスに温かい気持ちになりました。こうして話していても、まるで昨日のことみたいに覚えています。

『Codex』は、フランス国内で1980年代初頭に発売された架空世界の百科事典『コデックス・セラフィニアヌス』にちなんで作られた。下半身が芋虫の馬や、おならで戦う兵士など想像力が奔放に爆発する同書に、ドゥクフレは強いインパクトを受けたのだ。けれども、その自由で奇天烈な世界と共鳴する力は彼自身にそもそも備わっていたものでもあった。何しろ、普通の学校には通わず10代半ばでサーカス学校の門を叩いたというのだから!

ドゥクフレ:過去にも何度か言及してきましたが、パフォーマンスの世界を描いた映画『天井桟敷の人々』(1945年公開のフランス映画)は私の原点の一つです。私は映像、音楽、照明など、あらゆる舞台装置がもたらす効果や視点を武器に作品作りをしてきましたが、その理由は、それらの可能性に惹かれているからです。

『天井桟敷の人々』の主人公、道化師のジャン・バチストに憧れてサーカスへの道を歩み始めたドゥクフレは、学校内でのダンスの授業に関心を寄せ、アンジェ国立現代舞踊センターに進学。そこで出会ったアルヴィン・ニコライとの出会いから、光、影、色を造形的に構成していく自身のスタイルを次第に手にしていく。

佐藤:フィリップはこうした経験から、見世物小屋や幻灯機といったレトロな仕掛け、ギニョール(人形劇)への関心を培っていったんでしょうね。そして、もっとも大きな転機になったのは、やはりアルベールビル冬季オリンピック。ここで彼が発明・自作した空中を浮遊するような装置は、あの「シルク・ドゥ・ソレイユ」にも多大な影響を与えています。いまや、空中を自由に飛び回ったり跳ねたりする演出は当たり前になっていますけど、その原点はフィリップと彼のカンパニーが開発した装置だったんです。

日本で偶然体験した台風に大興奮し、撮影した様子を次作の演出に使用

ドゥクフレと佐藤が直接かかわるようになったのは、オリンピック後の最初の作品『プティット・ピエス・モンテ(Petites Pièces Montées)』(1993年)。「小さな断片を組み立てたもの」という意味の同作は、5000人の出演者、28億円という莫大な予算規模を誇った開・閉会式からの反動なのか、小さなアイデアを集めたオムニバス形式になった。

『プティット・ピエス・モンテ(Petites Pièces montées)』(1993年)©Arnold Groeschel

佐藤:オリンピックという世界規模の大イベントの後は、小さな劇場作品に戻りたくなったとのこと。彼は型にはめられたくない自由な人なんです(笑)。

ときには周囲の人間も巻き込むドゥクフレの想定を裏切る自由さを、佐藤は日本で集中的に制作した『Iris』(2004年)で身をもって体験したという。

佐藤:彼は創作上で必ず新しい実験をするのですが、『Iris』ではいくつかのトライアルをねらっていました。それを実現するために、まだ開館直前だった山口情報芸術センター(YCAM)の大スタジオを特別に2か月間提供していただいて、技術スタッフや出演者と共に作り上げていきました。

冒頭のシーンでソロを踊った伊藤郁女さんのダンスをカメラでとらえ、その映像を複数のプロジェクターで同時にホリゾント幕に投影し、どれが実像でどれが虚像か見分けがつかなくなる同時投影の演出は、その後のドゥクフレ作品にも形を変えてみられる手法です。この記念すべき瞬間に立ち会えたことは、プロデューサーとしては幸せな時間でした。フィリップもトリックが実現した時はとても嬉しそうでしたし。

あるとき、山口市内を台風が直撃した日があったのですが、フィリップはそれまでのプレッシャーを押しのけるように大はしゃぎしながら外に飛び出して、すざましい速度で空を走る黒雲を映像に収めていました。後日、パリでのロングラン上演を観に行ったら、そのときの映像が演出に使われていて、雲をバックに正装した男女がダンスを踊るという、信じられないくらい美しいシーンが完成していました。

この重要なクリエーションを転機に、佐藤とドゥクフレのコラボレーションは約10年間の休止期間に入った。その間、ドゥクフレはパリ市内の伝説的キャバレー「クレイジーホース」のために制作したストリップ作品『Désirs』(2009年)や、荒木経惟の緊縛写真にインスパイアされた『Octopus』(2010年)など、エロティシズムをはらんだ作品への挑戦を重ね、自身の創作に新たな要素を取り入れながら進化を続けていった。

日本への愛、坂東玉三郎への敬意を払う新作

時は流れ、2010年代半ば。ドゥクフレは『PANORAMA-パノラマ』『CONTACT-コンタクト』の日本上演に続き、楳図かずお原作で門脇麦と高畑充希がW主演したミュージカル『わたしは真悟』(2016年)の振付・演出を手がけるなど、再び日本とのクリエーションを再開した。そして、その最新形が今回の『新作短編集(2017)』となる。

『CONTACT-コンタクト』(2016年)©Arnold Groeschel

ドゥクフレ:今回登場する小作品に共通する要素は「時間」と「人」です。5つのピースが同じ時間のなかに共存し、そのすべてが私とダンサーたちによって創造されるのです。

ジョージ・バランシン(1904~1983年)など、かつての優れたモダンダンスの振付家たちは、必ずといっていいほど、複数の作品や章から全体を構成しています。この「オムニバス」形式は、じつにさまざまな方向性を追求することが可能です。『新作短編集(2017)』に私が求めたものは、多様性のなかにある時間的な緻密さです。

映像の実験もさらに進化している。恒例の作品ごとに行われる新しい実験について、彼はこう答える。

ドゥクフレ:今回の短編集のひとつに『Evolution』というピースがあります。そこで行おうとしたのは、サンプリングやループ再生の技法です。これを映像を介して表現し、ダンスとして再解釈するのです。

その上で重要なのは、映像の大半が舞台上で実際に展開する「ライブ」であるということです。映像にはエフェクトが加えられ、フィジカルな振付はこの技術に合わせて作られています。映像はとても技術的ですが、振付はとても身体的。テクノロジーと生身の身体という対照的な要素を共存させることが、『Evolution』、ひいては私のダンスに通底するテーマになるのです。

『新作短編集(2017)』©Laurent Philippe

『新作短編集(2017)』©Laurent Philippe

ドゥクフレ作品の象徴とも言える、ワイヤーを用いた空中舞踊や、映像のトリックを使ったアニメーション的な演出に続いて訪れるラストのピースの題材。それは、この日本である。フランスの空港とおぼしき場所から始まる不思議な旅は、東京、京都などさまざまな土地、文化、社会風俗を横目に見ながら、やがて、ある「美」へと至る。

ドゥクフレ:私は日本がとても好きです。すばらしさと、どこか魅惑的なところを持っています。当初は旅物語のような作品を構想しており、日本だけに着目した作品を作るつもりではありませんでした。ダンスカンパニーとして私たちは公演のために世界中を飛び回っているので、人生の半分は旅をしているようなものです。そういったこともあり旅をすることや、遠くの地を訪れることについてひとつ作品を作ってみたいと思っていたのです。

ですが、あえて日本を題材に選ぶことを選択しました。それは『Iris』をはじめ、クリエーションや公演のために何度も訪れた経験がある国だからです。この構想は『CONTACT-コンタクト』の日本公演の時点で既にありました。その時の旅での思い出の品をダンサー全員に持ち帰ってもらい、それを出発点に、作品を組み立てたのです。それらは作品のなかに登場する多様な風景に還元されているでしょう。私自身の記憶に関して言えば、東京で目にした歌舞伎の大家、坂東玉三郎です。このピースは、彼への敬意を払うものでもあります。

また、「大衆」というのも大きなテーマです。都市の人口集中がますます進む今日において、大衆のありようや、そこから生じるものはもはや日本だけの現象ではなくなっていますが。

消費される「エンターテイメント」とは違う、観客のためのパフォーマンスを目指す

『新作短編集(2017)』はすでにヨーロッパ各地で上演されたが、日本公演の特典として、ドゥクフレ本人がダンサーとして登場することが予定されているというのも驚きだ。バレエ、コンテンポラリーダンスの本場であるフランスでは、年齢を重ねたダンサーが舞台に上がることは慣習上、ほとんどないという。

そこには加齢や肉体の衰えに対するフランスなりの価値観が反映されているはずだが、一方、日本の舞踊は踊ることを若い世代の特権的な行為とはみなしていない。坂東玉三郎の歌舞伎や舞踊、能、狂言、人形浄瑠璃においても、むしろ年齢を重ねることで芸はますます深まる、という考え方が日本では一般的だからだ。だからこそドゥクフレは日本でならば踊ろうと考えたのかもしれない。

ドゥクフレ:私は観客に美、喜び、幸福感を与えたいと思っています。こうした私たちの実践は創造性に基づくものですが、「エンターテイメント」と言われるものの多くはマーケティングによって作られた商品、つまり消費欲を満足させるためのものに過ぎません。やりたいことをやっている一方で、観客のことも常に考えているという意味で私の活動はグローバル化したエンターテイメントとは一線を画すものだと考えています。こうした姿勢を持つ人、つまり美しく、バランスの取れた作品を生み出そうとする人は数少ないのです。

私たちは厳しい時代を生きています。状況が刻々と悪化していくなか、これまでのように公演を続けるのは相当な挑戦だと感じることもありますが、同じ状況に直面しているのは私たちだけではないはずなのです。

幼い頃、映画の中で出会った道化師に憧れ、サーカス学校でダンスと出会うことから始まったドゥクフレの旅は、半世紀を超えて今も続いている。何度目かの日本への帰還である『新作短編集(2017)』がもたらす発見や出会いは、どのようなものだろうか? 6月29日に彩の国さいたま芸術劇場からスタートする新しい旅は、北九州、大津を巡って7月半ばまで続く。

- イベント情報

-

- フィリップ・ドゥクフレ カンパニーDCA

『新作短編集(2017)-Nouvelles Pièces Courtes』 -

演出・振付:フィリップ・ドゥクフレ

埼玉公演

出演:カンパニー DCA2018年6月29日(金)~7月1日(日)全3公演

会場:埼玉県 彩の国さいたま芸術劇場 大ホール

料金:

前売 S席一般6,500円 A席一般4,000円 S席U・25割3,500円 A席U・25割2,000円

当日 S席一般7,000円 A席一般4,500円 S席U・25割4,000円 A席U・25割2,500円

-

北九州公演

2018年7月7日(土)、7月8日(日)全2公演

会場:福岡県 小倉 北九州芸術劇場 中劇場

料金:一般6,000円 ユース(24歳以下)3,000円 子供1,500円 高校生1,500円 親子セット(一般+子供)6,500円

-

びわ湖公演

2018年7月14日(土)、7月15日(日)全2公演

会場:滋賀県 膳所 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 中ホール

料金:一般6,000円 青少年(25歳未満)4,000円 シアターメイツ2,000円

- フィリップ・ドゥクフレ カンパニーDCA

- プロフィール

-

- フィリップ・ドゥクフレ

-

振付家・演出家。パリ生まれ。1983 年に自身のダンス・カンパニーDCAを設立。1992 年、アルベールビル冬季オリンピック開・閉会式の演出を31歳の若さで手がけるや、国際的な名声は一気に高まり、サーカスと映像トリックとダンスとが交錯する奇想天外な演出で、世界の舞台芸術における主要な振付家として評価を確立した。ほかにも、シルク・ドゥ・ソレイユやリヨン・オペラ座バレエへの振付や、ディオール、エール・フランスなどの世界的企業のCM映像も手がける。

- 佐藤まいみ (さとう まいみ)

-

1980年代にフランスでダンスの制作に携わり、帰国後横浜市開港130周年記念「ヨコハマ・アート・ウェーブ'89」アーティスティック・ディレクターに就任。以後、神奈川国際舞台芸術フェスティバルプロデューサー(神奈川芸術文化財団)、「フランスダンス'03」フェスティバル代表プロデューサー、「Dance Dance Dance @ YOKOHAMA」ディレクター(2012年&2015年)などの要職を歴任。2005年にフランス文化勲章オフィシェ受章。現在は彩の国さいたま芸術劇場プロデューサーとしてダンス公演のプロデュースに当たる。

- フィードバック 1

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-