折り重なった断片が、後戻りできない臨界点に──。トレイ・エドワード・シュルツ監督が描く「今」

痛みや危険を感じながらも抑えきれない心情を、ダニエル・ジョンストンは疾走するバイク=「Speeding Motorcycle」になぞらえた。車と違って、バックできないバイク。ハンドルを握ることはすなわちそのまま前進し続けることを意味する。自転車も同じく、ペダルを逆に漕いでも空転するばかり。決して後ろには進まない。

ひとりの少女が自転車を漕ぐ。タイトルバック。場面は切り替わり、フェードインするAnimal Collective“FloriDada”のビート。ふたりの男女が歌詞を口ずさむ。「ブリッジ(橋=境界)なんてもうどうでもいいよ」。それに呼応するかのように、タイラーは車のハンドルを握ることを、そしてカメラはカットを割ることを拒否し、そのままふたりを映す三回転。厳格だが愛も感じられる父、優しく理解のある母、そして、共に人生を歩もうとする恋人。主人公の高校生タイラーのまわりはすべてがきらめいていて、人生はこれからというときに悲劇が起き──。いくつもの青春映画でなぞられたプロットと思うだろう。『WAVES/ウェイブス』がもたらす感情は、これまで観てきた青春映画とはどれとも似つかない。私がこの映画を観たのは、ちょうど先行で限定公開されていたロサンゼルスの映画館だった。まわりの観客がサウンドトラックに合わせて楽しそうに歌詞を口ずさんだかと思えば、あるシーンでは「ジーザス!」の声と小さな悲鳴が劇場をつんざき、マナティーに笑い、最後にはとても多くの人が泣いていた。あまり体験したことがない状況で、そのときのことはよく覚えている。私もまた、頭の整理ができないままこの映画に心をかき乱されていた。

監督のトレイ・エドワード・シュルツは弱冠31歳。長編デビュー作『クリシャ』(2015年 / Gucchi's Free Schoolの配給で今後公開予定)、第二作『イット・カムズ・アット・ナイト』(2017年)と、前作まではどちらかといえば「スリラー / ホラー要素」が目立つ作風であった。その「だんだんと精神に負荷がかかってくる」ような描写のうまさが、本作がその他の青春映画とは一線を画す理由のひとつだろう。あまりにも身近にあり、いとも簡単に中毒を誘発するオキシコドン=オピオイド系鎮痛剤。ティーンエイジャー相手にも平気で差別用語を吐き捨てる白人の大人。軍隊のような練習着を着せ、「俺は最新鋭マシン」と生徒に繰り返させる部活のコーチ。カラフルできらめくような『WAVES/ウェイブス』の描写の陰には、今のアメリカで生きるリアルな困難が刻まれている。それらの描写はどれも断片的だが、やがてその断片が折り重なる。バックはできない。気付いたときには止まれもしない。まるでフィードバックを制御できなくなったディレイが発振するかのごとく、なにもかもが振り切れ、やがて臨界点がやってくる──。

タイラー・ザ・クリエイター主催フェスで流された本作の予告編

タイラー・ザ・クリエイター主催のフェス、『Camp Flog Gnaw Carnival』にフランク・オーシャンが出演するのでは? と騒がしかったのは昨年の10月。このフェスの転換の間に『WAVES/ウェイブス』の予告編が映されたときのビデオを、私は今でもたまに見返す。予告編で使用されたフランク・オーシャンの“Godspeed”にシンガロングする、疲れた表情のオーディエンス。この映像は、本作に与えられた「ミュージカルを超えた“プレイリスト・ムービー”」という宣伝文句があながち誇張ではないことを証明している。私たちは「その曲」が流れてさえいれば、ミュージカルでなくとも自ずと歌う。スマホさえあればあらゆる音楽を聞けるようになった、歴史上最も音楽との距離が近いであろう今のムードを、『WAVES/ウェイブス』は「今」から1秒も遅れることなく描き出す。

『WAVES/ウェイブス』海外公式Instagramより。昨年11月にアメリカ・ロサンゼルスで開催された『Camp Flog Gnaw Carnival』会場風景

フランク・オーシャンの『Blond』と『Boys Don't Cry』

本作で音楽が持つ役割は、単なるムードの演出だけではない。Tame Impala、H.E.R.、チャンス・ザ・ラッパー、SZA、Alabama Shakes、Radioheadまで、とにかく豪華なサウンドトラックのなかで、もちろん注目すべきは、最多の6曲が使用されたフランク・オーシャンだろう。「フランク・オーシャンの『Blond』は史上最高のアルバムの1枚だと思います。」『イット・カムズ・アット・ナイト』製作時、2016年にリリースされた『Blond』と『Endless』をずっと聞いていたというシュルツ監督は語る。「『Blond』がなかったらこの映画がどうなっていたか、想像もできません」。もともとウォン・カーウァイ監督の『恋する惑星』(1994年 / フランク・オーシャンのフェイバリット映画リストにも名前がある)からインスピレーションを受け、2部構成となった『WAVES/ウェイブス』。しかし「ある一点のカオスを経て、作品全体のトーンがガラリと変わる」展開は、『Blond』に収録された“Nights”のビートスイッチにヴァイビングした結果であるはずだ。

フランク・オーシャンが、初恋の相手は男性だったと自身のTumblrにポストしたのは2012年の夏。マスキュリニティが優先され、かつヘテロノーマティブな音楽業界、特にラップミュージック / R&Bの世界において、この告白は大きなニュースとなった。以降彼のリリックには、自らの恋愛体験や人生を踏襲したかのような思いが赤裸々に綴られるようになる。なかでも「涙」は繰り返し表出するモチーフのひとつで、ヴォルフガング・ティルマンスが撮影した『Blond』のカバーアートでは、彼が顔を隠す中で泣いているようにも見える。これは『Nostalgia, Ultra』(2011年)収録の“There Will Be Crying”の歌詞を踏襲しているかのようであり、さらには『Blond』と同時に限定配布されたZINEのタイトル『Boys Don't Cry』にも繋がってくる。

タイラーの混乱と涙、自らをも苦しめる「有害な男らしさ」からの逃亡の願い

顔を隠すんだ / 彼らに泣いてるところを見られちゃいけない

彼らは泣いてないじゃないか / 同じように父親がいないのに

──Frank Ocean“There Will Be Crying”(2011)

フランク・オーシャンが同性との恋愛を告白したとき、その告白への勇気を称える声が多かった一方で、SNS上には中傷や揶揄の声もあった。彼の表現には、そうした「男の子は泣かないもの」という物言いに代表される社会の規範や抑圧に対する苦悩が垣間見える。フランク・オーシャンが「泣いているかのような」『Blond』のカバーアートは、そうした社会から距離を置きながら、世界と対面しようとするエミリーとルークに寄り添うかのように、『WAVES/ウェイブス』の後半でも映される。

『WAVES/ウェイブス』のサウンドトラックに使用された曲でいえば、タイラーが酩酊状態になりながらシンガロングするケンドリック・ラマーの“Backseat Freestyle”では、まさにフェイム、マネー、パワーへの渇望がディックに宿る。あるいは父を初めて突き飛ばした瞬間に流れるカニエ・ウェストの“I Am a God”は、今までタイラーが一度も感じたことがなかった全能感の噴出とシンクロするように、どちらのシークエンスでもラップミュージックにおけるマチズモとエンパワーメントを強調する演出がなされている。フランク・オーシャンの曲にも、そういった渇望や、男性目線から女性をオブジェクティファイするような描写は見受けられるが、そのようなマチズモが多く表出するラップミュージックのシーンの中心に近いフランク・オーシャンが前述の告白をし、さらには「Boys Don't Cry=男の子は泣いちゃいけないから」というフレーズを使った意味は、苦悩を打ち明けられないタイラーの混乱と涙、そして本作のひとつのテーマ、トキシックマスキュリニティ=自らをも苦しめる有害な男らしさに接続される。

タイラーを演じたケルヴィン・ハリソン・Jrは、『WAVES/ウェイブス』での父ロナルドと息子タイラーの関係性ついてインタビューで聞かれ、「ロナルドはタイラーに恐怖を打ち明ける余地を与えなかった」と答えている。ロナルドは完璧で、努力して地位を築き、力もあり、息子を愛し、愛すがゆえに彼を過剰にコントロールし、失敗を許さない。そんな父からタイラーは「男性としての理想像」を学ぶ一方で、その大きすぎる理想像とコントロールが彼を苦しめる。彼にとっては「自分の髪をブロンドに染める」ことすらとても大きな自由に感じられたはずで、その姿にはトキシックマスキュリニティからの逃亡への願いが悲痛に映る。

「おれがあいつをたたいといてやらなきゃ、警察がたたくことになるんだぞ」。電線、延長コード、しつけ用の鞭……すべてが理解できた。黒人は、ある種の強迫観念に駆られて子どもを愛するものだ。お前は僕らの持っているすべてだ。そしてお前の誕生は、先行きお前が生き延びてゆけるかどうか危ぶまれるということだ。アメリカが作った「ストリート」にお前が殺されるのを見るくらいなら、僕らは自分でお前を殺すほうを選ぶだろう。それが肉体を所有していない人間の抱える哲学だ。それが、何も思いどおりにできず何も守れない人間の抱える哲学だ。自分たちのあいだの犯罪者を恐れるだけじゃなく、守護する職業に伴う道徳的威信とやらをふりかざして威張り散らす警察をも恐れている人間の抱えている哲学だ。

──タナハシ・コーツ著(2015)『世界と僕のあいだに』池田年穂訳(2017)慶應義塾大学出版会 96p

一方で、ここに垣間見えるマスキュリニティを、単に悪として切り捨ててはならない。ジョージ・フロイドが白人警官によって殺害された事件に端を発する、何度目かのブラック・ライブズ・マター運動の活性以降、これを書いている2020年7月現在も分断はまったく解決の気配を見せず、差別と加害は続いている。2015年に『全米図書賞』を受賞したベストセラー『世界と僕のあいだに』で、著者のタナハシ・コーツは14歳の息子への手紙の形式をとり、「黒人の肉体を持ってアメリカで生きること」の意味を説く。そこから浮かび上がってくるのは、400年以上に渡り略奪され続けてきたアフリカンアメリカンの歴史だ。その構造的支配と差別の中で生きる若者の困難と恐怖こそが、前述したケンドリック・ラマーの“Backsheet Freestyle”が収録された名作『good kid, m.A.A.d city』が紡ぐ物語でもあり、妻をオーバードーズで亡くした過去があるロナルドは、その困難と恐怖、そして奪われてきた歴史ゆえにマスキュリニティを誇示し、タイラーに厳しく接していたのだと想像できる。

いつも「向こう側」を慮るエミリーの存在。自ら決断する彼女の態度が象徴する希望

白人であるトレイ・エドワード・シュルツ監督がこの物語を形にするには、相当なプレッシャーを感じたはずだ。当然批判も覚悟し、実際に「黒人の人生をカルチャーとして消費しているのでは」という批判もある一方で、トラヴィス・スコットや劇作家で俳優のジェレミー・オー・ハリスは自身のSNSで本作を称賛しており、レビューにも高評価が並ぶ。膨大なリサーチとともに、シュルツ監督はそれぞれのキャラクター造形にはできる限り俳優たちの経験やインスピレーションを聞き入れ、脚本や設定を書き換えていった。そうした貢献、演技も含め、すべての俳優たちがこの映画にもたらした輝きは計り知れない。なかでも、自ら進んで難しいタイラーの役柄を選んだケルヴィン・ハリソン・Jrのパフォーマンスももちろん素晴らしいが、テイラー・ラッセルが演じた後半の主人公、タイラーの妹エミリーの存在は、本作の心臓と言えるだろう。

タイラーの物語が悲劇であったのに対し、エミリーの物語はその悲劇からの再生を意味している。「ビートスイッチ」後の物語は、登場人物の心を反映するかのように画面のアスペクト比も、レンズの画角も徐々に広がっていく。エミリーの前に現れたルークの不器用な優しさは、観ている者の心を癒やしていく。しかし重要なのは、エミリーは決して「白人の救世主(white savior)」に救われたわけではないということ、エミリーの物語ではすべて彼女が物事を自主的に選択し、行動し、そしてそれがルークを含めた周囲に影響を与えていることだ。ロナルドはタイラーが感じていたプレッシャーを、妻キャサリンの悲しみを想像できなかった。タイラーは恋人アレクシスの話を聞かず、彼女の不安を、気持ちを想像できなかった。エミリーは彼女を心配する父ロナルドに、「大丈夫?」と逆に声をかける。ルークと彼の父親の邂逅では、そこに寄り添い、彼女はルークの心情に同調する。裁判所で量刑が言い渡されるとき、彼女だけが体を支え合う遺族に顔を向ける。エミリーはいつも「向こう側」を慮る。どこか不安げで、言葉少なに見えるエミリーだが、彼女はしっかりと想像し、自ら決断する。後半で描かれるエミリーの態度こそが、この映画自体が象徴する希望である。

映画はふたたび、自転車に乗るエミリーの姿でその円環を閉じる。ひとつのペダルが上に位置するとき、逆側のペダルは必ず下にある。ハンドルを握ったら、その浮き沈みを繰り返しながら進むしかない。光が降る中、ペダルを漕ぐエミリーの両腕が同じ高さにひろげられたとき、たとえ一光年がどれほどの遠さであろうと、飛び立つ彼女に幸運を。苦しみを乗り越える困難は途方もないけど、それでも、想像し、耳を傾けることが重要であると、『WAVES/ウェイブス』は教えてくれる。

映画『WAVES/ウェイブス』オフィシャルプレイリスト(Spotifyを開く)

- 作品情報

-

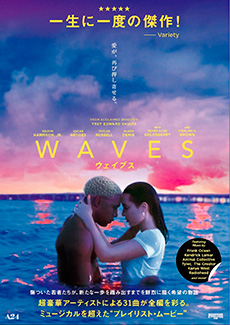

- 『WAVES/ウェイブス』

-

TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開中

監督・脚本:トレイ・エドワード・シュルツ

音楽:トレント・レズナー&アッティカス・ロス

出演:

ケルヴィン・ハリソン・Jr

テイラー・ラッセル

スターリング・K・ブラウン

レネー・エリス・ゴールズベリー

ルーカス・ヘッジズ

アレクサ・デミー

上映時間:135分

配給:ファントム・フィルム

- フィードバック 1

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-