21世紀の始まりに、赤い風船で自ら大空に浮かんだ『リフト』。マルコ・ポーロの旅路を、架空の博物館や現在の映像アーカイブで紡ぎ直す映像詩『ディスオリエント』。フィオナ・タンの作品は、ときにドキュメンタリーとフィクションの間を行き交いつつ、記録と記憶、見ること・見られることの関係を繊細に問いかけます。写真・映像を軸にした表現の中に、詩人の表現力と、学者の探究心が共存するようなその世界。そんな彼女の都内初の大規模個展『フィオナ・タン まなざしの詩学』展が、東京都写真美術館で開催中です。今回は、2009年『ヴェネチアビエンナーレ』オランダ館出品作を含む新旧代表作が集う貴重な機会。そこで、先日行われたアーティストトークでの本人のことばも手がかりに、その作品世界に「まなざし」を注いでみましょう。

子どもの頃に観た映画『赤い風船』の空中遊泳に憧れて、ミレニアムに風船旅行を試みる

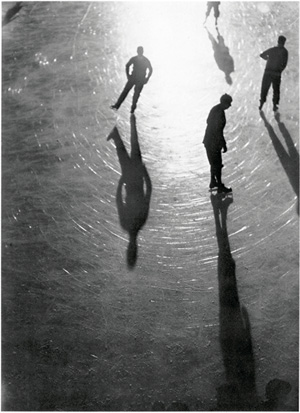

会場入口をくぐると、まず登場するのが『リフト』(2000年)です。そこにあるのは、無数の風船を体にゆわえ、空に浮かんだ女性の姿でした。より詳しく言えば、同作は大きく3パートから成っています。すなわち、「地面から浮き上がろうとする人のばたつく足をとらえた動画」「大空へ浮き上がった様子をとらえる映像と写真」、そしてこれに用いた「赤い風船を手にした、子どもたちの静止画」です。

フィオナ・タン『リフト』2000年 フィルム、ビデオインスタレーション

フィオナ・タン(以下タン):これは新世紀、新千年紀を迎えた2000年に作った作品です。私の住むオランダでも当時、世紀の変わり目を祝うポジティブな雰囲気がありました。そこで私が思ったのは、では100年前はどうだったのか? ということです。ちょうど写真撮影が広く人々に親しまれていく時期で、映画の黎明期でもある。さらに、人が「空を飛ぶこと」に強く惹き付けられていた時代でもありました。こうしたことから、実際に私自身が風船で空を飛んでみることを思い立ったんです。

子どものころ、映画『赤い風船』の絵本版を見て空中遊泳に憧れたという彼女。飛翔する女性(タンさん自身)や子どもたちの姿に新世紀への夢を感じると同時に、風船飛行とその記録行為には、前世紀の営みにオマージュを捧げる想いも感じます。モノクロームの飛行映像は、いにしえの飛行実験の記録を思わせる一面も。時空を超えた詩情が静かにたゆたう作品です。展覧会の冒頭を飾るこの空間に、すでにいくつもの「まなざし」が内在しているのに気付くでしょう。

フィオナ・タン『リフト』2000年 フィルム、ビデオインスタレーション 東京都写真美術館蔵

800年の時空を超えて、マルコ・ポーロの旅路を往く映像インスタレーション

続く『ディスオリエント』は、2009年『ヴェネチアビエンナーレ』にて、オランダ館の代表作家としてタンさんが発表した映像インスタレーション。2つのスクリーンが斜めに対置されています。内容は、ヴェネチアを出発地としたマルコ・ポーロの旅行記『東方見聞録』をもとに、フィクション、ノンフィクションが交差するもの。

フィオナ・タン『ディスオリエント』2009年 HD、ビデオインスタレーション

タン:「リフト」が重力に逆らってアムステルダムの公園を飛行旅行することだったとすれば、この作品では歴史を800年遡り、地球を半周する旅を試みたとも言えます。時空間的、地理学的、政治社会学的にも東洋との結びつきが強かった、ヴェニスという場所を強く意識した作品です。

一方のスクリーンには、「もしマルコ・ポーロが自らの旅路で目にし、集めたものを収蔵する博物館を持っていたら?」という想像を視覚化した、謎めいた収蔵庫が入念なカメラワークで映し出されます。もう1つの画面には、やはり彼が旅した各土地の、現代の様子をとらえた映像群。これはタンさん自身が撮影したものと既存の資料映像からなります。これらに『東方見聞録』からの抜粋朗読によるナレーションが重なっていきます。

実は収蔵庫の映像は、同作初公開の場となったヴェニスのオランダ館その場所で、撮影されたもの。ゆえに同館を訪れた人は、自分の立っている場所からの視点で撮られた映像を目にする、という入れ子構造も密かに導入されていました。今回は東京に場所を移した展示ですが、やはり『東方見聞録』に登場する極東の国、ジパングでこれを見る体験は、また違う視点をくれそうです。彼がついに訪れることのなかった日本にこの作品がやってきた意味も考えると、面白いですね。

フィオナ・タン『ディスオリエント』2009年 HD、ビデオインスタレーション

タン:偶然ですが、マルコ・ポーロが長旅から帰国したのは40代前半で、これは制作当時の私の年齢とほぼ一緒です。撮影のために、私自身もトラック2台に必要なあれこれを積み込み、列車、船と乗り継いでの設営・撮影となりました。なおこの架空の博物館には、意識的に、時代にそぐわないものも挿入したり、見る人の物欲を刺激する映像にしようと考えました。そのことによって、もう1つの記録映像との対比が生むものを強調したかった。またこの作品では、現在のグローバルな経済状況についてもとらえようとしています。

淡々としたナレーション音声――その地の名産、住人の外見や気質、食文化などの説明――に重なる、奇妙な博物館の風景や、旅路となった地の数百年後の様子。そこで時を超えて結びつくものと、変わってしまったものを凝縮体験する感覚もあります。なおタイトル『ディスオリエント』には、ちょっとした言葉遊びも入っているそう。この言葉は、体をくるくる回した直後に自分の立ち位置がわからなくなる状態を示します。同時に、否定を意味する「Dis」と、西洋から見た東洋(Orient)をつなげたものと考えれば、また別の意味も連想されるでしょう。

「肖像画=絵画の時間」を映像に変換する試み

次の空間は、一見、写真展示かと思わせる小部屋でした。そこに並ぶのは、作家の家族やごく親しい人々をとらえた美しいモノクロームのイメージ。『プロヴィナンス』(2008年)と銘打たれた連作です。しかしこれ、よく見ると写真ではなく、被写体はごくゆっくりと動き、カメラはときに彼らの身の回りの事物にも視点を移していくのでした。何が起きるわけでもないのですが、見つめていると時の経過も忘れそうです。

タン: 私の作品には、「肖像」という視点でくくれるものがいくつかあります。『ディスオリエント』も、マルコ・ポーロの頭の中を見ていく点では、広い意味でのポートレートと言えますね。この『プロヴィナンス』では、より直接的に肖像画を考えています。17世紀の肖像画など、私たちが直接は知り得ない人々を描いた絵に強く惹き付けられるのはなぜでしょう? また、その体験において、絵画とレンズを通したイメージとの間にある違いは何なのか? も考えてみたいと思ったんです。写真ではなく、人々がじっとしたままの映像にしたのも私なりの理由があります。肖像画が描かれるのに必要な比較的長い時間を、写真を見る時間に近づけられないか、という想いがありました。ただ「絵画の模倣」を映像で行うのとも違い、映像の認識そのものをスローダウンさせることで、イメージと向き合う体験をとらえなおす術を探りたかったのです。

ここに映る少年や老女は、カメラの前でほぼ動かずじっとしています。タンさんいわく、「こうした撮影で肖像を描くことはアナクロニズム」――つまり時間に抗うこと、時間そのものを拡張する可能性の探求でもあるとのこと。モノクロにしたのはいくつか理由があるそうですが、現実味が薄れるぶん、かえって誠実なイメージになるように感じる、また自然と「これは今ここのリアルではなく、かつての世界をカメラがとらえたイメージなのだ」と認識させるところがある、と語りました。

なおこの作品が初めて発表されたアムステルダム国立美術館では、すぐ隣の空間にレンブラントやフェルメールら巨匠の筆による肖像画が並んでいたとか。そして「プロヴィナンス」とは、美術の世界では作品の出所・来歴を示す言葉でもあります。それは被写体となった人々の来歴であると同時に、彼女自身の成り立ちを暗示するものでしょうか。

8ミリから高精細ビデオまで。新旧6メディアで撮影した、世界最古の個人博物館

最後の部屋では、6面の映像を1つの壁に投影した『インヴェントリー』(2012年)を体験します。この展覧会を担当した東京都写真美術館学芸員の岡村恵子さんが、自らタンさんに出展をリクエストしたという作品。その理由は「美術館という収集・展示の場とも深く関わる作品」だからです。同作は、イギリスの建築家ジョン・ソーン卿(1753~1837)が興した、個人博物館としては世界最古の存在と考えられる場所で撮影されました。

『インヴェントリー』2012年 HD、ビデオインスタレーション

タン:『ディスオリエント』で架空の博物館セットを作ったこともあって、ミュージアムとは、コレクションとは何なのか? を考えるようになりました。ミュージアムという考え方は、実は誕生以来まだ200年ほどしか経っていない、比較的新しいものです。ソーンの博物館は、古代ギリシャ、ローマの大理石彫像などの収集物が、ここが彼の自宅だった当時そのまま、所狭しと保管されています。また、オリジナルの隣に複製物を並べる独特の展示法も見られ、実物とレプリカの関係について、また目には見えない美や、美術品の本質についてなど、色々考えさせてくれる場所でした。

これらの収蔵品を追う映像は、8mm、16mm、35mmの各フィルムに加え、Video8、デジタルビデオ、HD(高精細)ビデオという新旧6種のメディアで撮影されました。こうして、同じ場所を複数の視点とメディアでとらえた映像が、入れ替わり立ち代わり、ゆるやかにリンクしながら流れる不思議な「財産目録=インヴェントリー」が生まれたのです。

タン:フィルムとビデオを通じた作品作りは、幸か不幸か、ほぼ5年ごとに新たな表現メディアを無理矢理紹介されてしまう世界です。これまで私は作品ごとに適切と思うメディアを選んできましたが、この作品ではその選択をあえてしない道を選びました。通常ならどれか1つを選び取るべき一連のプラットフォームについて、いくつか同時に揃えて観てもらおうと考えたのです。だからこの作品は、私の表現手段についての「インヴェントリー」であるとも言えますね。とはいえ技術偏重ではなく、むしろこれらのメディアもいつかは消えてゆく運命にある、ということも考えた作品です。

『インヴェントリー』2012年 HD、ビデオインスタレーション

この作品は、ローマのイタリア国立21世紀美術館「MAXXI」で初めて世に出ました。古代ローマを愛した英国収集家のコレクションが、ローマその地の美術館内に出現するのも面白いですね。タンさんはかつてこの試みについて「私には、彼が築き上げたコレクション、最古の私立博物館の1つが、ローマの個人的な複製のように見えたのです」とも発言しています。今回の展示は、「写真と映像=イメージ」を扱う東京都写真美術館に、写真と映像の登場以前はイメージの記録媒体でもあった彫像がこうした形で登場する点で、また新たなとらえ方を生み出してくれそうです。

フィオナ・タンが注目を浴びるきっかけとなった代表的映像作品も随時上映

展示会場の階下にあるシアターでは会期中、長編映像2作品も随時上映されています。『興味深い時代を生きますように』(1997年)は、タンさんがアーティストとして大きな注目を浴びるきっかけにもなった作品。すでによく知られていますが、彼女は中国系インドネシア人の父、オーストラリア人の母の間に生まれ、インドネシア、オーストラリア、ドイツを経てオランダ・アムステルダムに暮らすことを選んだ人です。複数の言語や文化を渡り歩く中、「自分自身がバラバラになるような感触」も経験したと言います。この作品では、華僑(中国国籍を保持して海外移住した中国人とその子孫)として世界各地に生きる自分の親戚を訪ね、自らのアイデンティティーを探る旅の様子が記録されています。

『興味深い時代を生きますように』ドキュメンタリーフィルム 1997年

もう1つの『影の王国』(2000年)は、写真表現と、それを集める人々の言葉を丹念に追いかけた作品です。「私はなぜこんなにも写真に惹かれるのか?」という自問から出発したというだけあって、本作は現在の彼女の活動により直結する印象もあります。本人によるナレーションに導かれての写真をめぐる旅は、今回の展覧会の、1つの道しるべにもなりそうです。ただ、彼女はこうも語っていました。

タン:観衆にどういう「まなざし」を期待するのかについて言えば、私がそこで独裁者になるのは避けたいのです。もちろん自分としては、とても入念かつ明確に考え抜いて作品を作っているつもり。その中で、皆さんがそれぞれの体験をしてくれればと願います。また、今日来てくれた方が、来週再訪したらまったく違う作品体験になったり、違うことを感じたりすることもあるでしょう。それは作った私自身が実際によく味わっていることで、「あぁ、私はこんなものを作ったんだな、悪くないな」と思ったり、その反対もあります(笑)。でも、そうして作品と人々が出会うごとに新しい体験や発見があること――時や場所を変えての再会も含めて――こそが、美術の素晴らしさだとも思うんです。

『影の王国』ドキュメンタリーフィルム 2000年 東京都写真美術館蔵

岡村学芸員も、この発言を受けてこう語っていました。

岡村:極端なことを言えば、この展覧会場を3分で回り終える人も、1日いてもまだ観足りない人もいるでしょう。ただ、しばし立ち止まって彼女の示してくれたものを見つめることで、実はその作品を離れたときにこそ(展覧会タイトルでもある)「まなざしの詩学」が発露されるのではと感じています。それはストップウォッチで計測できるものとは違う「生きる時間」の豊かさをもたらしてくれるのではと思います。

時空や文化、思想の「隔たり」から出発する「まなざし」の詩学

個々の作品の関係性については、「私の作品の広がり方は有機的で、空の雲が育つような、または螺旋がくるくる上昇していくようなもの」というタンさん。アーティストトークの後、進行中の取り組みとしてこんな話もしてくれました。

タン:今は、映画としての公開を見据えて『History’s future』という作品を撮っています。ひとことで説明するなら「実存主義的ロードムービー」かな?(微笑) 記憶喪失した男がヨーロッパをさまよいながら、この場所の現状をなんとか理解しようと試みる話です。まだあまり多くをお話できませんが、タイトルの言葉の意味を読み解いていくと、結局それは「いま」のことになるとも気付いてきました。来年5月くらいの封切を目指して進めています。

彼女が自身の表現に捧げる静かな情熱と、この世界への誠実なまなざしには、対象との「隔たり」を認めることから出発する真摯な姿勢も感じました。隔たりとは時間であり、空間であり、文化や思想の違いをも含みます。そこには、自分とは決して同一化できないものもあるでしょう。でも同時に、「まなざし」は――そして写真・映像も――対象との距離なしには生まれないのも事実。どこか学者のような彼女の探究心に、詩人的な表現が重なるとき、そのまなざしは写真がとらえきれない世界にも及んでいます。

会場を出て、館内ミュージアムショップで偶然「まなざし」つながりの1冊を手に取りました。『まなざしの記憶——だれかの傍らで』は、この東京都写真美術館の外壁も飾る植田正治の写真に魅せられた哲学者・鷲田清一(現・せんだいメディアテーク館長)のエッセイです。何気なく開いたページの隅で「まざなし」をキーワードに偶然交差した印象的な一節を引用し、このレポートを終えたいと思います。

「まなざしは、ひとびとの前から、脇から、後ろから送られる。(中略)ひとを、物を、オブジェとして距離をおいて見た、その当たり前の印画紙のなかに、いまなお閑かな慈しみの感情が深く深く浸透してくるのはどうしてだろう」

- イベント情報

-

- 『フィオナ・タン まなざしの詩学』

-

2014年7月19日(土)~9月23日(火・祝)

会場:東京都 恵比寿 東京都写真美術館

時間:10:00~18:00(木、金曜は21:00まで、共に入館は閉館の30分前まで)

休館日:月曜(ただし月曜が祝日の場合は開館し、翌火曜休館)

料金:一般900円 学生800円 中高生・65歳以上700円

※小学生以下および障害者手帳をお持ちの方とその介護者は無料

※第3水曜は65歳以上無料大阪会場

2014年12月20日(土)~2015年3月22日(日)

会場:大阪府 国立国際美術館

- プロフィール

-

- フィオナ・タン

-

1966年プカンバル(インドネシア、スマトラ島)生まれ、現在はアムステルダム(オランダ)を拠点に活動。中国系インドネシア人の父とオーストラリア人の母をもち、オーストラリアで育つ。1988年よりアムステルダムに移住し、リートフェルトアカデミー、ライクスアカデミーで学ぶ。『横浜トリエンナーレ』(2001年)、『第8回イスタンブル・ビエンナーレ』(2003年)、『ドクメンタ11』(2002年)、オランダ館代表をつとめた『ヴェネチアビエンナーレ』(2009年)など多くの国際展に参加。東京都写真美術館においては、『第2回恵比寿映像祭 歌をさがして』(2010年)で展示・上映両部門に出品している。

- フィードバック 2

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-