歌は世につれ、世は歌につれ。でも、歌も世もつれだってどこへ向かうのだろう? 前野健太の新作『オレらは肉の歩く朝』は、そんなどこへ向かったらいいかわからない、それでも積み重ねていくしかない毎日に無理なく寄り添う不思議な魅力の詰まったロックアルバムとなった。プロデューサーはジム・オルーク。現代を代表する世界的ミュージシャンであり、USの男泣きシンガーソングライターたちの名盤も数多く手がけてきたジムの導きにより、前野の歌のポテンシャルはかつてなく引き出されている。

これまで発表したアルバムを「初期三部作」と括った上での4枚目でもある。前野自身も新たなステージを意識しているであろういま、前野の考える歌のあり方、ジムとの出会いで得たもの、ミュージシャンとしての未来について聞いた。

震災や原発事故が起こったような状況下で、アーティストがそこにある感情をキャッチーな言葉で括ろうとする傾向に違和感があった。

―まず『オレらは肉の歩く朝』という、ちょっと奇妙なアルバムタイトルについて伺えればと。

前野:偶然なんですけど、これまで発表したアルバムのタイトルってすべて6文字(『ロマンスカー』『さみしいだけ』『ファックミー』)で統一されていたんですよね。キャッチーだったり、ポップだったりすることを大事にしていた。でも、今回はそういうわかりやすい言葉では括れない感情をなんとか言葉にしたいっていう気持ちが強くて。というのも、震災や原発事故が起こったような状況下で、アーティストがそこにある感情をキャッチーな言葉で括ろうとする傾向に違和感があったんです。それに、キャッチーな言葉に感情を当てはめてしまうのはもったいないことだなとも思って。だったら、みんなが知っている単語を組み替えることで新しい意味を生み出すことができないかなって。そうすることで、いま芽生えつつある新しい感情を掬いとることができないかなって思ったんです。

―前野さんはよく「街で歌を作る」って言い方をしていて、実際、喫茶店など街中で歌詞を書くことも多いわけですけど、これまでと街の空気に変化はありますか。

前野:すごくありますね。この間、尾崎豊の映画(『復活 尾崎豊 YOKOHAMA ARENA 1991.5.20』)を映画館で観たらすごく熱いものがこみ上げてきたんですね。いままでだったら外に出てすぐに歌詞を書きたくなるところなんですけど、映画館から出てちょっと歩いたら、通行人がほとんどいないことに気付いてビックリしちゃったんです。街が不気味なくらい静かなんですよ。それでテンションもガタ落ちになってしまって、歌詞を書くどころじゃなかった。街の中で歌を作るっていうやり方自体、最近ちょっとグラッときちゃってますね。

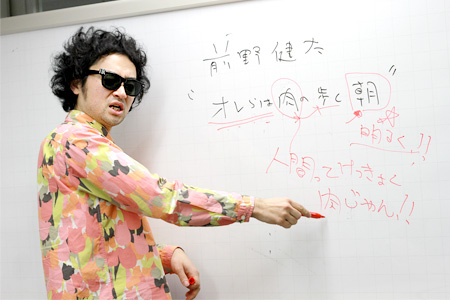

前野健太

―その変化は今回の歌詞にも反映していますか?

前野:新しい曲では反映していると思います。やたら情景をスケッチしている感じなんですよ。

―先ほど言っていた「単純な感情で括れない状況」ということとも関係してそうですね。

前野:ええ、キャッチーさが失われているから、曲も長くなってるんですよ。今年の正月に「108曲ライブ」といって昔の曲から新曲まであらゆる曲を演奏したんですけど、曲が新しくなるに従って尺も長くなっているのがあきらかでした。

―プロデューサーのジム・オルークさんは歌詞について何か言っていましたか?

前野:レコーディング中には一切ないですね。終わった後には話してくれましたけど、レコーディング中はあえて触れないようにしていましたね。でも相当、読み込んできてくれたみたいです。“ジョギングしたり、タバコやめたり”の途中で急にストリングスが入ってくるんですけど、それは歌詞に理解がないとできないアレンジなので。

―「ホーシャモー」っていう造語が入っていたりする曲ですね。

前野:僕があの歌詞で狙った、ちょっと不気味な感じを察知してくれたんですよね。

―確かに、曲ごとにそれぞれ考え抜かれたアレンジになっていると思いました。

前野:僕としては“東京の空”とかはもっと楽器を入れて、なんならジムさんにもギターを弾いてほしかったんです。そう提案もしたんですけど、「歌詞がしっかりしているから、これ以上入れないほうがいいネ」って。いまになるとその判断が正しかったことがよくわかるんですけど。

―ポイントは歌詞だったんですね。

前野:「シンガーソングライターで一番大事なのは歌詞」って言い切ってましたね。「曲はだいたい同じ。違いが出るのは歌詞だから」って。一見、凝ったアレンジに聴こえるかもしれないけど、ボーカルが立つように作られてる。スピーカーで聴くとよくわかりますよ。これまでも歌詞を大事にしてアルバムを作ってきたつもりでしたけど、意外に自分の歌声にフォーカスしてこなかったんだなってことに気付かされました。歌声も1つの楽器だし、それこそが前野健太の持ち味なんだっていうことを、ジムさんに教えられましたね。

自分の考える「自分らしさ」なんて大したものじゃないっていうか、新しい自分が見えたほうが面白いだろうと思えた。

―レコーディングはどんな風に進めてたんですか。

前野:曲は1か月前ぐらいに渡してあったんですけど、その後、会っても飲むだけで、当日まで打ち合わせらしい打ち合わせはなかったんです。ほとんど現場で決まるというか。でもジムさんのほうでは、曲ごとの方針を事前にきちんと決めていたけど、あえて言わなかったらしいんです。僕らがそのカタチを準備して、イメージが凝り固まってしまうのを避けるために。ただ、レコーディングする曲のヒントになるような曲を、前日の夜にご飯を食べたりたわいもない話をしているときに、ずっとBGMで掛けていたらしいんですけどね。

―サブリミナル、みたいな(笑)。

前野:例えば“街の灯”って曲のレコーディング前日には、ゲイリー・ニューマンの曲を掛けていたそうなんです。僕はぜんぜん気付かなかった(笑)。「実は掛けてたダネ」って。ジムさん曰く、プロデューサーの仕事のほとんどはそういう仕掛けをすることだって。

―そうやって現場の空気を作るんですね。

前野:準備できないので、こちらはずっと緊張していましたからね。

―現場でジムさんと意見がぶつかったりはしませんでした?

前野:曲順だけですね。言葉にはあまりしなかったですけど。

―曲順のどの辺りでぶつかったんですか?

前野:僕としては今回はわりとたくさん曲を入れていいかなと思っていたんです。全部で17曲録ったので、15曲ぐらいかなって。でも、マスタリングの2日前ぐらいにジムさんが収録曲を決めてきたんですけど、12曲に絞ってあった。さらに、ジムさんの家で一緒に1曲目から聴いていったんですけど、「あれ? “池袋で”が入っていない。“私の怒りとは”も!」って(2曲とものちにシングル『東京2011』に収録)。特に“池袋で”は、アルバムのキモになる曲だと思っていたので……。

―前野さんが重要だと思っていた曲があっさりカットされて(笑)。

前野:「“興味があるの”のほうが曲が強いダネ」って言うんですよ。……曲が強い? なんだそれはって。しかもラストが“あんな夏”(歌詞にピンサロに行く描写がある)からの“女を買いに行こう”……(笑)。この流れはありえないなと思って、「最後に“私の怒りとは”を入れませんか?」って言ったら、「46分を超えちゃだめダネ」って。

―収録分数はレコード基準(笑)。

前野:そうなんです! 「すぐもう1回再生したくなるような感じがいい」って。アルバムタイトルも『前野ケンカ』がいいとか言い出して。ジムさんの中で物語ができているんです。「前野健太は闘った……」とかつぶやいていましたね。「そして最後は『皆さんサヨウナラ』と言い残して、この曲(“女を買いに行こう”)が流れるダヨ」って(笑)。

―明確なビジョンがあるわけですね。

前野:だから、もう「じゃ、それで行きますよ」って言ったんです。外部プロデューサーを立てるっていうのはそういうことですしね。それに自分の考える「自分らしさ」なんて大したものじゃないっていうか、新しい自分が見えたほうが面白いだろうと思えたので。ただ、タイトルに関してだけは『前野ケンカ』って冗談みたいなことしか言わないので、「こちらで考えろってことなんだな」と思って、自分でつけました。

僕の東京に対する気持ちもそのまま記録されてしまったんだと思います。

―収録曲で言うと、“東京の空”“東京2011”と、タイトルに「東京」とつく歌が2曲も収録されています。前野さんが主演した『トーキョードリフター』(松江哲明監督 / 2011年)もこのタイミングでDVD化されましたけど、やはり「東京」という言葉に対してはなんらかのこだわりがあるんでしょうか。

前野:うーん……。こだわりはないんですけど、もう13年も東京で暮らしているので、歌を作ろうとするとどうしても「東京」という言葉が入ってきちゃうというか。ただ、以前は埼玉から出てきて東京で一旗揚げるぞっていう意識も多少あって入ってくるところもあったんですけど、今回のアルバムでは、東京に対する気持ちが揺らいできていることが図らずも出てしまったんです。それを一番物語っていたのが、“東京の空”の歌入れで。いままでだったら東京って言葉の強い感じをボーカルで出したと思うんですけど、いまはいくら気合いを入れて歌っても、なんかヘナっとしちゃうっていうか。気持ちがこもらないんですよ。その感じがボーカルのよれ具合にも出てしまったんじゃないかなって。

―確かに二番のサビでちょっとよれますね。

前野:僕は「歌い直しましょう」って言ったんです。でも、ジムさんは「一番から二番への流れでドラマになっているから、歌い直さないほうがいい」って。今回のレコーディングで一番ビックリした瞬間でしたね。

―“東京2011”でもちょっと声がよれますね。

前野:やっぱり、「東京」に対してムリに力んでいるからなんでしょうね。ジムさんはそういう状態を逃さないですから。

―ドキュメンタリー的ですね。

前野:そう、ジムさんが録るのってその人自身の音なんですよ。

―それ以上でもそれ以下でもなく。

前野:つまり修正がきかないんです。自分がどんな音楽家なのか、実力も含めてハッキリしてしまうから怖いですよ。楽器でも、ヤマハのギターだったらヤマハのギターとして一番いい音を録るために、ギターを叩いたりして、汗だくになりながらマイクを調整する。文字通り正確な「記録」としてのレコーディングなんです。だから、僕の東京に対する気持ちもそのまま記録されてしまったんだと思います。

―そうやって記録された前野健太のアルバムを聴いてみて、改めてどんな印象を持っていますか。

前野:ジムさんに裸にされてしまったんですけど、僕自身にとっては、「前野健太ってどういう人なんだろう?」っていう謎が逆に深まったんですよね。だから他の人が聴いてどう思うかっていうのをいろいろ聞いてみたいんですよ。

人と本気でぶつかることで生まれてくるパワーは重要だなって。

―「裸にされた」というお話でいうと、梅川良満さんによるジャケット写真も象徴的ですね。顔出しで、しかもトレードマークであるサングラスを外しているっていう。

前野健太『オレらは肉の歩く朝』ジャケット

前野:ボブ・ディランってグラサンのイメージがあるけど、実はオリジナルアルバムのジャケットで顔出しするときはほとんどグラサンを掛けてなくて、素顔なんですよね。

―確かに。サングラスしているのはだいたいライブ盤か編集盤ですもんね。

前野:それに気付いて、デザイナーの木村(豊)さんと梅川さんにその話をしたら、「じゃ、素顔で行きましょう」って。

―前野健太写真集みたいなブックレットも面白いですね。

前野:僕はノータッチです(笑)。デザイナーの木村さんの仕掛けですね。

―梅川さんの写真としても新しいと思いました。

前野:レタッチをほとんどしないっていう。そういう意味では、梅川さんも裸にされちゃったのかもしれないですね(笑)。

―ずっと自主レーベルでやってきたのが、企画盤の『トーキョードリフター』から大手レーベルであるfelicityとの付き合いが始まって、今回もやはり同レーベルからのリリースになったわけですが、制作環境の変化についてはどう考えていますか?

前野:交渉事において自分で自分を守らなくていいので、逆にミュージシャンとしては強くなっているのを感じていますね。それに歌詞や楽曲の作業さえ怠らなければ、やっぱり作品にはいろんな人に関わってもらったほうがいいと思いました。自主でやっているときのほうが達成感はあるんですよ。自分で音を作って、マスタリングして、工場でプレスして、流通会社に届けて、プロモーションをして、売り上げがドーンと入ってきてっていう。でも、そのやり方だと自分にとっての新たな発見とか、不思議さがあまりないんです。だから他人に関わってもらったほうがいい。今回も新鮮なことだらけですからね。

―前野健太って剣豪感があるというか、今回のジムさんとでも、2本の映画(『ライブテープ』『トーキョードリフター』)を一緒に作った松江哲明監督とでもそうですけど、協業というよりは、一戦交えているような緊張感がありますよね。

前野:幸運なことですよ。松江さんもジムさんもすごい人ですから。ああいう人たちと真剣に作業ができるっていうのは恵まれているし、同時に彼らを唸らせたいとも思いますしね。

―ジム・オルークが日本のミュージシャンをプロデュースすること自体は、もはやそれほど珍しくはないと思うんです。ただ、他のミュージシャンと同じく「良さを引き出す」プロデュースだとしても、特に今回に関しては「攻めてるなぁー」って印象があるんですよ。

前野:だから、なおさらジムさんとは次もやってみたいんですよね。今回はジムさんの仕掛けにしてやられたので、今度は逆に僕のほうからも仕掛けたい。ジムさんとやることを想定して作る曲も出てくるだろうし。

―そう考えると、ジムの提案した『前野ケンカ』っていうタイトル案もあながち……(笑)。

前野:(ジムの声色で)「前野健太は闘った……」ってわけわからないこと言ってましたからね(笑)。

―「強敵」と書いて「とも」と読む、みたいな世界観で(笑)。

前野:これって何なんでしょうね(笑)。松江さんもそういうところありますよね?

―前野健太に対しては、誰もがちょっとムキになる感じがありますね。

前野:そういうサディスティックなものを引き出すところがあるのかな……。

―前野の「M」はマゾヒスティックの「M」でしたか(笑)。リスナーにとっても、ちょっとそういうところがあるような気がします。聴き流せないというか。ライブでの「あれやれ」「これやれ」っていうリクエストなんかを見てても、前野さんと観客のエネルギーがぶつかっていますよね。

前野:すごく労力を使うんですけどね(笑)。ただ、人と本気でぶつかることで生まれてくるパワーは重要だなって。

ちょっと離れたところで一人でいないとダメなんです。

―「前野サンには金玉がある」っていうジムさんの前野健太評もわかる気がしますね。あと前野さんって井ノ部康之『新宿・どん底の青春』(朝日新聞出版)みたいな世界も好きだったりするじゃないですか。そのへんの匂いもジムを刺激したのかなってちょっと思ったんですけど。

前野:確かにジムさんって若松孝二監督が大好きで日本に来て、しょっちゅう思い出横丁やゴールデン街で飲んでるような人ですからね。昔の新宿への思い入れもすごいんです。もしかしたらそういう匂いを僕に感じたっていうのもあるかもしれないですね。

―『実録・連合赤軍』(若松孝二監督 / 2008年)の音楽も担当していましたしね。

前野:そう、ちょうどアルバムのミックス作業をしてる最中に若松さんが亡くなったんです。ジムさんもかなりショックを受けていて。その時点でアルバムのタイトルはまだ決まっていなかったんですけど、ジムさんが好きな60年〜70年代の日本映画って、タイトルに変なグルーヴがあったりするじゃないですか。

―『ゆけゆけ二度目の処女』みたいな。

前野:まさしく。日本語に勢いがあったというか。最初に「キャッチーじゃない言葉」って話をしましたけど、当時はまだ日本語が社会の混沌を捉えようとしていたと思うんです。タイトルにはそういう影響も少なからずあったかもしれないですね。

―言われてみれば、『オレらは肉の歩く朝』ってタイトルの60年代映画があってもおかしくないかも。

前野:ただ、あの時代の文化や熱狂に憧れはあるんですけど、僕自身は一歩引いて見ている部分もあるんです。ああいう熱狂の中ではおそらく僕は歌を作れない。ちょっと離れたところで一人でいないとダメなんです。結局、みんなで集まってワーッてなるのがあまり好きじゃないんですよね。

ちゃんと言葉の立つ曲が書けたなら、あとはギター1本で歌えればいい。

―その感じは歌詞からも伝わってきますね。寂しがりやだけど、一人でいたいっていう。そういえば以前、「ブラジルに移住したい」なんて話もしてましたけど……。

前野:言ってましたね(笑)。カエターノ・ヴェローゾの音楽に出会ったことが大きくて。

―“ジョギングしたり、タバコやめたり”なんてヴェローゾっぽい曲ですもんね。

前野:声もわざと低くしてますしね(笑)。次のアルバムではさらに影響が出てくるような気がします。ギター1本であそこまで不思議な音楽もなかなかないですよ。ギターと歌の距離感も密接。それもこれも、ジムさんとレコーディングしたことで、次にやるべきことが見えたのが大きいんです。

―「やるべきこと」というのは?

前野:ギターがちゃんと弾けて、しっかりした歌が歌えること。それだけでいい。それさえできれば、いくらでもいいアルバムを作ることができると思います。ライブも、ギター1本と歌だけで回れたら無敵じゃないですか。

―つまり鍛えるとしたらそこしかない、と。

前野:ディランの強さって、ギターと歌だけでさっとスタジオに入ってレコーディングができてしまうことだと思うんです。普通のミュージシャンだといろいろ準備が必要になる。でもディランは「6日間でレコーディングできないようなレコードは、レコードじゃない」と言っている。最初は意味がわからなかったんです。アルバムってもっと時間をかけて作っていくものでしょ? と思って。けど、今回のレコーディングでよくわかりました。ちゃんと言葉の立つ曲が書けたなら、あとはギター1本で歌えればいい。ずっとディランのことを好きって公言してきましたけど、初めてディランのやり方を実践することができたかもしれない……サングラス以外で(笑)。

―「レコード」(記録)でいいんだってことですね。

前野:それをジムさんがわからせてくれたんです。今回のレコーディングは6日じゃなくて1日超えちゃったんですけど、それでも、「あ、ディランの言っていたのはこういうことか!」って。“国歌コーラン節”の吉田(悠樹)くんのギターなんて、まんま吉田くんですからね。“オレらは肉の歩く朝”の最初のカタカタってドラムもポップ(鈴木)さんそのものですよ。「この音が硬いから、ちょっと調整しましょう」とかじゃないんですよ、ジムさんは。「その音、出したいから出したんでしょ?」って。

―逆に言い訳できないですね。

前野:できない! ミュージシャン本人がすべてを賭けて背負うしかない。

―ライブも楽しみですね。しかも今回のツアーバンドはソープランダーズ(ジム・オルーク、石橋英子、須藤俊明)で。

前野:DAVID BOWIEたちもいいバンドなんですけど、レコーディングのメインがその3人だったので、一緒にツアーを回ってみたいなって。……そして、いよいよ紅白も見えてきましたしね。

―見えてきましたか(笑)。前野健太にはぜひ、昨年の美輪明宏さんみたいなインパクトを残してほしいですよ。

前野:あれ、良かったですねぇ。曲と歌い方の関係が「これしかない」っていうカタチで研ぎ澄まれていた。僕が目指すのもああいうことだと思います。ギターと歌。さらにそこを徹底的に磨きたいですね。

―期待しています。

前野:ありがとうございます!

- リリース情報

-

- 前野健太

『オレらは肉の歩く朝』(CD) -

2013年1月23日発売

価格:2,625円(税込)

felicity / PECF-1062 / cap-1641. 国歌コーラン節

2. 伊豆の踊り子

3. 興味があるの

4. 看護婦たちは

5. オレらは肉の歩く朝

6. 海が見た夢

7. 東京の空

8. ジョギングしたり、タバコやめたり

9. 街の灯り

10. 東京2011

11. あんな夏

12. 女を買いに行こう

- 前野健太

-

- 前野健太

『東京2011』(CD) -

2012年12月12日タワーレコード限定発売

価格:500円(税込)

felicity / PECF-1057 / cap-1601. 東京2011(single mix)

2. 池袋で

3. 私の怒りとは

- 前野健太

- イベント情報

-

- 『前野健太「オレらは肉の歩く朝」リリースツアー』

-

2013年3月23日(土)

会場:北海道 札幌 Sound Crue2013年3月31日(日)

会場:山梨県 甲府 桜座2013年4月4日(木)

会場:福岡県 天神 VooDooLounge2013年4月5日(金)

会場:広島県 横川シネマ2013年4月6日(土)

会場:大阪府 梅田 Shangri-La2013年4月7日(日)

会場:愛知県 名古屋 APOLLO THEATER2013年4月21日(日)

会場:東京都 恵比寿 LIQUIDROOM

-

- 松江哲明

『DV』[DVD](特典付) -

価格:3,990円(税込)

高円寺からNYまで、流れるはひとつの歌

CINRA.STORE特典:「トーキョードリフター(歌:松江哲明、演奏:前野健太)」収録CD-R

- 松江哲明

- プロフィール

-

- 前野健太

-

1979年入間市出身。シンガーソングライター。2007年に自ら立ち上げたレーベル“romance records”より『ロマンスカー』をリリースし、デビュー。2009年にライブドキュメント『ライブテープ』、2011年に『トーキョードリフター』(松江哲明監督)に主演として出演。2011年末には第14回みうらじゅん賞を受賞。2012年auの新CM「あたらしい自由」篇に出演。その活動は、音楽シーンだけにとどまらず、強烈なグラサン姿を含め、生き様自体が前代未聞。完全セルフプロデュースの「初期三部作」を経て、2013年1月23日に『オレらは肉の歩く朝』をリリース。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-