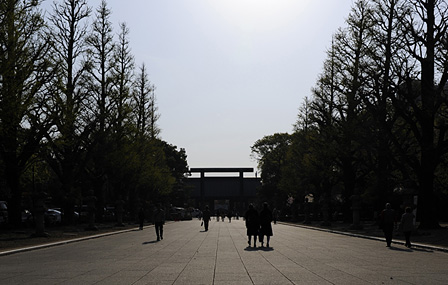

今日、「靖国」という言葉をおいそれと口に出す人は少ない。それは、「歴史認識」「A級戦犯合祀」「首相参拝」といった靖国をめぐる様々な問題が、今なお複雑に絡み合い、もはや個人が容易く解くことができなくなって久しいからだ。そんな、もはやイデオロギーや政治的な思想を抜きにしては語れなくなりつつある「靖国」を、まったく別の角度から鋭く照射した前代未聞の映像作品『靖国・地霊・天皇』が、終戦記念日を控えたこの7月に公開される。

監督は、天皇を主題とした版画作品『遠近を抱えて』、アウトサイダーな人生を生き抜いた活動家・見沢知廉の生涯を描いた映画『天皇ごっこ 見沢知廉・たった一人の革命』など、社会でタブーとされている領域に躊躇なく分け入り、常に表現の限界に挑み続ける異端の美術家・大浦信行である。

大浦監督の取材にあたり、いったいどんなアヴァンギャルドな人物なのだろうかと、少なからず身をこわばらせていた。しかし、取材に赴いた先で待っていたのは、予想に反するかのように柔和で穏やかな雰囲気を纏う、極めて紳士的な大浦の姿だった。とてもタブーを侵すようには見えない大浦は、『靖国・地霊・天皇』でなにを伝えたかったのか。そして、なぜ彼は65歳を迎えた今なお、他に類を見ない独自性をもった表現活動を続けていられるのか。そこにあったのは、芸術家としての尋常ならざる覚悟だった。もの作りに関わる人必見の取材になったと思う。

靖国に眠る死者たちと、どうすれば対話できるのか? 想像力でもって、その視点を意識的に作り出そうとしたのが、今回の映画の試みなんです。

―大浦監督はこの映画『靖国・地霊・天皇』について、イデオロギー的 / 思想的に是非を問う作品ではないとはっきりおっしゃっていますよね。

大浦:そうですね。もちろん、そういう見方をされやすいテーマだとは思いますし、僕自身、撮影を通じて右派と左派のはっきりとした意見の対立を肌身で感じました。

―右派陣営を代表する弁護士の徳永信一さんと、左派陣営を代表する弁護士の大口昭彦さんがそれぞれの立場から「靖国」への意見を述べていますが、決してお互いが交わることはありませんね。

大浦:右は右、左は左で、それぞれ筋は通っているんですよ。聞いていて、「なるほどね」なんて引き込まれそうになるくらいに。でもね、この映画でそのどちらかを批判する気は毛頭ないんです。

―では、大浦監督はこの映画でなにを描こうとされたのでしょうか?

大浦:描きたかったのは、「死者との対話」です。「現実に生きている我々が、いかにして現実の真っただ中に死者を呼び戻せるか?」という視点を持ったとき、「靖国の地下に眠る死者たちと対話できるのではないか?」と思ったのが、この映画を撮るそもそものきっかけでした。

―つまり、政治的なイデオロギーうんぬん以前に、まず現代における「死者」の存在に焦点を絞ったと。それはなぜですか?

大浦:たとえば靖国には246万人余りの死者たちが眠っているけど、ほとんどの人がそのことを脇に置いて、政治的な理屈を並べますよね。でも、単純にその死者たちのことはどうするんだっていう、人間の普通の感覚を取り戻したかったんです。そこに思い至ることができるとすれば、やっぱりそれはどこにも所属していない表現者としての自由な我々の役割だろうと。「死者を思う」というのは、ある種抽象的な心の問題みたいなものだと思うんですけど、現実が抱えている問題に想像力を重ね合わせることで、靖国に眠る死者たちと、どうすれば対話できるのか? という視点を意識的に作り出そうとしたのが、今回の映画の試みなんです。

死者は見えないからこそ、批判も礼賛も簡単にできてしまう。今のその状況はすごく一方的だと思います。

―となると、『靖国・地霊・天皇』でいう「地霊」の存在は、「死者との対話」を描くために不可欠なキーワードだったんですね。

大浦:はい。だから「地霊」とはつまり、靖国に眠る246万人余りの死者たちのことを指してます。でも、地霊や死者といっても、実際は見えないわけじゃないですか? 見えないからこそ、批判も礼賛も簡単にできてしまう。今のその状況はすごく一方的で、純粋に死者を想い、死者と対話していることにはなりませんよね。だからこそ、「地霊というものを我々の生きている現実にどうリアリティーをもって描けるか」というのが、この映画では最も力を入れなければならない部分だったんです。その役割の担い手として頭に浮かんだのが、金滿里(キム・マンリ)さんでした。

―この映画での金滿里さん(身体表現者、身体障がい者だけの劇団「態変」を主宰。舞踏家・大野一雄に師事)は、現実空間に出現した地霊そのものとして描かれている、と。

大浦:そうです。この映画を撮る前から金滿里さんのことは知っていたんですけど、最初に彼女の舞踏を見たときは、いやぁ、びっくりしましたよ。床に寝っころがって、ごろごろ這っているだけなんだけど、なぜか鬼気迫るものがあった。後々、24時間介護が必要な重度の身体障害をもっている人だと知って、その舞踏が、壮絶な訓練によるものだとわかったわけです。そのときから、この人の、この舞踏を、いつか映画で使いたいってずっと思っていたんですよ。それで今回、「地霊……あ、金滿里さんだ!」って。

―映画で金滿里さんが出てくるシーンは、現実感が揺らぐというか、「『なにか』が現実に現れた」という異様な緊張感が走るのを感じました。正直、怖かったです(笑)。

大浦:そうですよね(笑)。でもそれは、映画だからこそ成せることなんです。いわゆる路上パフォーマンスというのは、昔ならいざしらず、今はなにをやっても驚かない人が多くなっていて、それは、金さん程の存在感とパフォーマンスでも例外じゃないんです。あるとき、とある公園の桜の下で、映画と同じような舞踏をやったんだけれども、やっぱりほとんどの人たちは素通りでしたね。どうしても現実の風景そのものに負けてしまうんです。だからそういう意味で、金滿里さんの存在を映画の中で説得力を持ってどこまで描けるかは、かなり重要だったんです。

必ずしも劇映画のような起承転結がなくたって、人間の深い共通無意識に訴えていけば、人々は自ら物語を作れるじゃないですか。

―金滿里さんもそうですけど、この『靖国・地霊・天皇』では、たとえばドラム缶が爆発するシーンや、暗い部屋で女性がオイルサーディンを手づかみで食べているシーン、出兵者を演じている方が手紙を読むシーンといった、フィクションシーンがたくさん挿入されていますよね。完全なドキュメンタリー作品にもできたと思うのですが、こういったフィクションのシーンを入れた理由はなんでしょうか?

大浦:それは映画だけではなくて、基本的に僕の作り方の癖なんですよね。20年以上前、『遠近を抱えて』という昭和天皇を題材に作った自画像作品も、そういうものでしたよ(この1982年から1985年にかけて制作した一連の版画作品14点は富山県立近代美術館の『富山の美術 '86』展で展示された後、天皇の写真の使い方をめぐって県議会議員や右翼から批判を受けた美術館が作品を非公開処分にし、さらに売却した上で図録を焼却。後に裁判に発展した)。天皇と骸骨、天皇と脳みそ、天皇と刺青とかね。

―ある種、コラージュ的な作家性である、と。

大浦:全く異質なものを組み合わせるという手法は、確かにコラージュといえばコラージュなんですけれども、自分ではコラージュという意識はあまりないです。僕はコラージュというのは、要するに、月だろうとスッポンだろうと天皇だろうと、全て消費社会の中では同じもので、それを並列に見せるという表現だと捉えてるんですね。

―つまり、「僕たちが現実でとらえている価値観が絶対ではない」ということでもあるわけですね。

大浦:そうです。で、現実の価値観を無効にするという意味では僕も同じですよ。全てのものに優劣はないし、重さも軽さも同じだと僕は考えています。ただ僕の場合、見た目の違うものを組み合わせたときに、そこになにかひとつの物語を作り出していくということをいつも心がけているんです。

―『靖国・地霊・天皇』では、どういった物語をイメージしていたのでしょうか?

大浦:今回の映画で言えば、「死者の物語」です。それで、そのときに下地にしたのが、折口信夫の小説『死者の書』なんですよ。これは、文章はきれいだけど、すごく読みにくい本。でも、何百年前の高貴な御方が蘇った話であるとか、蘇らせる媒介として巫女のような女性の存在がいる、といった概要から、それは今も昔も変わらず必要なテーマだと思ったんですよね。『死者の書』を、今日の靖国の映画の中で現実のものとして出せたらいいな、という思いはありました。

―たしかに、死者たちを現実に呼び戻す、というテーマとしては、「地霊」で描きたいものと通底していますね。

大浦:ただ、その前に圧倒的な現実があることも事実です。今日の我々が、『死者の書』を表現したときに、果たして現実に打ち勝てるのか? といった問題が出てくる。だから、『死者の書』をそのまま映画にすればいいのか、といえばそうはならないわけです。でも、歴然とした政治的問題であり外交的問題、あるいは心の問題であるかもしれない靖国と、『死者の書』を重ね合わせれば、死者は現実に、確実なものとして作り出せる、と思ったんです。

―その考えを煮詰めていった結果、今回のような、ドキュメンタリーとフィクションが交錯するような映像表現になった、と。

大浦:そうですね。物語がないと、それこそ単なるコラージュになっちゃうじゃないですか。目の前に差し出されたもの同士が、一見、どーんと離れているように見えながらも、どこかで緩やかに続くひとつの新たな物語の一端として理解してもらえるような表現をしないと、あらゆる表現というのは、監督の独りよがりになってしまうでしょう。

―その物語を、いわゆる劇映画的な、起承転結のわかりやすい物語にしなかったのはなぜですか?

大浦:地下水脈のように流れている人間の無意識が作り出す物語を、この現実に作り出したかったからです。必ずしも劇映画のような起承転結がなくたって、人間の深い共通無意識に訴えていけば、人々は自ら物語を作れるじゃないですか。あるいは、遠い人類全体の記憶みたいなものと一体になれるかもしれないでしょう。僕は、そういう物語を作りたいと思っていて、永遠にそれを目指しているんですよ。

誰だって、いつだって、靖国の死者たちに思いを馳せることはできるし、それは本来、難しいことでも、重たいことでもない。人間の普通の感覚として、生まれたときから備わっているものなんですよ。

―なるほど。今回の作品は、靖国について関心のある人はもちろん見ると思うんですけど、その中には僕みたいな若い世代もいて、今日の靖国問題や、それに基づく歴史や事情にリアリティーがないという方もたくさんいらっしゃると思うんですね。そういった人たちが、今、この映画を見る意味はなんだと思いますか?

大浦:希望としては、そういう若い人たちにこそ見て欲しいという思いはあります。なぜなら、靖国に眠る「死者たち」は、無念の思いで死んでいった若い人たちだから。時代に合わないという焦燥感や閉塞感、それに承認願望を抱えていたのは、当時も今も一緒です。若い人から見たら、靖国は世間で言われているように右と左があって、「知ってはいるけどちょっと違う世界だ」というのが正直なところだと思います。でも、政治的な事情に疎いことは気にしなくていいんです。誰だって、いつだって、靖国の死者たちに思いを馳せることはできるし、それは本来、難しいことでも、重たいことでもない。人間の普通の感覚として、生まれたときから備わっているものなんですよ。

―それこそ、家族や友人が亡くなってしまったら、みんなもっとプリミティブに考えられると思うんです。でも、自分とは生きている時間も空間も違う「死者たち」に思いを馳せるということが、想像力による「死者との対話」なんですね。

大浦:そうですね。でもそれは、普段だったら素通りしてしまいますよね。だって、自分が日々生きることで精いっぱいですから。でも、この映画を1時間半飽きないで見られたなら、そこでふっと、一瞬でも立ち止まって考えるきっかけになると思うんですよ。世間で言われていることが絶対ではないんだから、そこで考えたことが、その人にとっての靖国であり、天皇であり、地霊。それを大切に思ってくれればいいですね。

作家生命の際にいるという客観的な意識はあったけど、そこから逃げる気だけはなかった。

―大浦監督はこれまで、たとえば『天皇ごっこ』の見沢知廉(新右翼の一水会系に所属し殺人罪などで服役。獄中で小説を執筆して文学賞を受賞するなどした後自殺)であったり、今回の靖国であったり、いわゆる社会的にはタブーとされているような国家的な題材を、一人ひとりの個人レベルに解体して、そこからまた別の大きな物語を再構築しているように感じるのですが、そこになにか理由はあるのでしょうか?

大浦:もともとの性格みたいなこともあるんでしょうけど、若いときは無意識でしたし、直感的にやっていましたね。でも、そういうことを意識させてくれたきっかけがあるとしたら、やはり富山の事件だと思います。『遠近を抱えて』という、自分が作った天皇の作品が富山の美術館で問題になって、非公開にして売り飛ばされてしまったり、カタログも燃やされてしまった。

―そのとき、自分の作風に対して自覚的になったんですね。

大浦:自分が作った作品が社会の中に投げ出されて、一人歩きしていくわけじゃないですか。一度世に出てしまった作品というのは、得てしてそういうものだと思うんですけども、あのプロセスを経て、天皇みたいなモチーフを使った作品では、それだけでは済まないということを思い知ったんですよ。でも、そこで普通、作家は逃げるんですよね。というのは、その事件一発で、際物みたいな扱いをされかねないからです。

―大浦監督は、逃げようとは思わなかったんですか?

大浦:どういうわけか、色眼鏡で見られること自体は全然気になりませんでした。のんきなんですよ(笑)。ただ、そういう作家生命の際にいるという客観的な意識はあって、そこから逃げる気だけはなかった。僕は別に、いわゆるアカデミックな美術の文脈で育ってきてないから、有名になりたいとか、現代アートの世界でこうなりたいっていう思いがなかったんですよ。だから、際物というレッテルを貼られているかどうかも気にならなかったんですよ。

―そこから、意識的ではないにしろ、タブーに切り込んでいくようなスタンスができていったんでしょうか?

大浦:徐々にですけどね。それで、今度の『靖国・地霊・天皇』を作ったときに、天皇の『遠近を抱えて』ってシリーズから出発してから30数年を経た表側の自分が、大きな円を描いて裏側の自分にたどり着いたという意識が芽生えたんです。ちょっとした発見でしたね。「今までやってきたことは、全部つながっていたんだなぁ」と。

―今回、『靖国・地霊・天皇』を大浦さんご自身が集大成的作品とおっしゃっているのは、そういうことだったんですね。

大浦:そうかもしれませんね。

映画なら、靖国の鳥居を爆破することもできる。そこに信念と覚悟さえあれば、表現の中でこそテロをするべきなんです。

―最後に、これまで活動を続けて、今回、集大成といえる作品を撮られた大浦さんにとって、「表現活動にしかできないこと」はなんだと思われますか?

大浦:表現ならテロリズムができるし、表現の中でこそテロはやるべきだと思います。今度の映画を手掛けて改めて思いましたね。

―と、いいますと?

大浦:極端な話だと、たとえば、靖国神社には3つの鳥居があるじゃないですか。その鳥居を実際に爆破したら、えらいことになりますよね。実際、2、3年前に中国人の劉強容という人が、おばあちゃんが慰安婦だったという動機で、靖国神社の神門の柱に放火したことがあったんです。それで韓国に逃げたんですけど、日本政府は「ただちに返還せよ」って、一大事でした。そんなに大きな規模じゃなくて、ただガソリンで柱をちょっと焦がしただけなのですが、政治問題になりました。だけど、たとえば映画なら、鳥居を爆破する映像を撮れます。そこに信念と覚悟があれば、映画の表現の中ではテロができると思うんです。

―なるほど。確かにそうですね。

大浦:ものを作るということは、本来、この世の中に絶対相容れないことを、覚悟と想像力をもって表現する行為のはずなんですよ。それは、若いうちは無自覚でできるけれども、ある程度年齢を重ねていくと、自覚しないと難しいんです。なぜなら、若いときというのは、欲求や衝動で突き動かされている分、直感力がずば抜けて鋭いんですよ。「理屈はよくわからないけど、こう思う、こうしたい」ということに迷いがない。ただ、それをどう表現したらいいか、その方法がわからないのです。

―現実では犯罪になってしまうような、どうしようもない不満や怒りも、表現ならば爆発させられますね。

大浦:僕なんかは、若いころに無意識にアートをやろうと思ったけど、仮に若いときに「世界のなにかを爆破したい」と直感的に感じていて、でもそれをやったら犯罪になってしまうという葛藤があったのだとしたら、表現をする方向にいったのは自然なことだったと思うんです。でも、40歳を過ぎたくらいから、若いときにあんなにヒリヒリしていた皮膚感覚がどんどん鈍っていくのを感じるんです。直感的に表現できるのは若い人たちの特権だと気づいた瞬間から、自覚的な覚悟と想像力がないと、表現によるテロはできないと感じたのです。

―今回、大浦さんは、『靖国・地霊・天皇』を撮ったことで、さらにその自覚が深まったということですね。

大浦:表現というのは本来、危険物だったわけですから。人間の遠い祖先の無意識を共有して、それを現実にどう蘇らせて作り出すかって部分に想像力を働かせる。すると、現実が抱えている社会的な問題とリンクせざるをえなくなるものもあるんです。でも、それは決して、政治的なアプローチとは違うじゃないですか。遠い原始のときから我々が持っていた想像力と、現実に今日抱えている問題とを結び付けたら、なにか人々に訴えるものはあるはずなんです。

作品情報

『靖国・地霊・天皇』

2014年7月19日(土)からポレポレ東中野ほか全国で順次公開

監督・編集:大浦信行

出演:

大口昭彦

徳永信一

あべあゆみ

内海愛子

金滿里

声の出演:鶴見直斗

配給:国立工房

- 作品情報

-

- 『靖国・地霊・天皇』

-

2014年7月19日(土)からポレポレ東中野ほか全国で順次公開

監督・編集:大浦信行

出演:

大口昭彦

徳永信一

あべあゆみ

内海愛子

金滿里

声の出演:鶴見直斗

配給:国立工房

- プロフィール

-

- 大浦信行(おおうら のぶゆき)

-

映画監督・美術家。1949年富山県生まれ。19才の時より画家を志し、絵画制作を始める。次いで24才の頃より8ミリで映画制作を始める。その後1976年より1986年までニューヨークに滞在中に、画家・荒川修作のもとで7年間助手をつとめる。1986年帰国後、彫刻制作を始める。一方、昭和天皇を主題とした版画シリーズ「遠近を抱えて」14点が日本の検閲、タブーにふれ、作品が富山県立近代美術館によって売却、図録470冊が焼却処分とされる。それを不服として裁判を起こすも、一審・二審をへて、2000年12月最高裁で棄却とされ全面敗訴。この天皇作品問題を通して、日本における「表現の自由」、天皇制とタブー、検閲について、社会・美術・言諭界に問題を提起した。2001年には映画『日本心中前編』を、2005年にはその続編となる『9.11-8.15日本心中』を公開。2011年には『天皇ごっこ』脚本・監督。こうした活動を経て、2014年に最新作『靖国・地霊・天皇』がついに完成。

- フィードバック 1

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-