清里フォトアートミュージアムの名前を聞いたことがあるだろうか。山梨のリゾート地に立つこの美術館は、開館以来特異な活動を続けてきた。それは若手写真家の支援活動「ヤング・ポートフォリオ」。35歳以下の写真家の作品を公募し、その中から優れた作品を購入・収蔵。約20年の間に集められた写真点数は5,000点を超え、写真家たちの成長の軌跡を伝える貴重なアーカイブとして機能している。

そしてまもなく、その「ヤング・ポートフォリオ」の歩みを振り返る展覧会が東京都写真美術館で開催される。それに先立ち、同館館長であり写真家である細江英公と、編集者・写真家として活動する都築響一の対談を行った。戦後の写真表現をリードしてきたフォトマスターと、国内外の大衆文化に独創的な視線で迫る稀代の編集者は、現在の写真表現について何を語るだろうか。

僕は、すべての若い写真家たちは偉大な写真家になる可能性を持っていると思う。だから、写真家のベースになる初期作品をきちんと保存して、誰もが見られるようなアーカイブを作ろう、というのがヤング・ポートフォリオの目的の1つなんです。(細江)

―清里フォトアートミュージアム(以下KMoPA)は来年開館20周年を迎えます。それを記念して東京都写真美術館では『清里フォトアートミュージアム開館20周年記念展 原点を、永遠に。』が開催されます。これは、KMoPAが開館当初から行ってきた文化支援活動「ヤング・ポートフォリオ(以下YP)」を紹介するものですが、そもそもYPとはなんでしょうか?

細江:35歳以下の若手写真家を対象にした公募です。最大の特徴は、応募された作品を選考するだけでなく、購入・保存するという点。私を含めた3名の写真家が選考にあたり、年間約200点を1点につき3万円以上で購入するというものです。

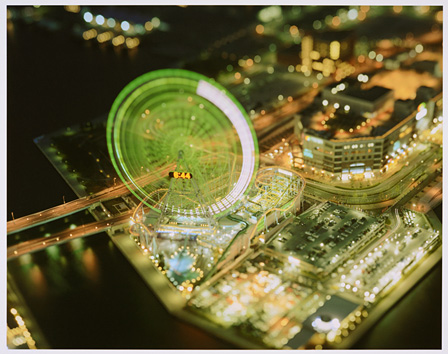

本城直季 HONJO Naoki『Practical Landscape』2002 ©HONJO Naoki

―美術館がすでに評価の定まった作品を収蔵するというのはよくありますが、若手に限定して収蔵するというのは珍しいですよね。

細江:世界的に見ても稀でしょう。アート写真など、ジャンルを限定しないという意味では唯一かもしれません。僕は、すべての若い写真家たちは偉大な写真家になる可能性を持っていると思うんです。しかし、彼らがそうなれるのは40歳か、あるいはもっと年上になってからでしょう。でも、その頃には、若い頃の作品は大抵なくなったり散逸していたりする。これは僕の経験から言ってもそうで、1人の写真家のベースになる初期作品をきちんと保存して、誰もが見られるようなアーカイブを作ろう、というのがYPの目的の1つなんです。

―都築さんも過去にYPの選考委員を務めた経験をお持ちですが、KMoPAの活動についてどんな印象を持っていますか?

都築:普通の写真賞は受賞者に賞をあげておしまいですよね。僕は『木村伊兵衛賞』の審査員とかやっていましたけど、複雑でしたよ。そりゃあ賞金はもらえますよ。でも、受賞記念の展覧会が義務づけられていて、出品のためのプリントを作るのに全部使って終わってしまうんです。

―せっかくもらった賞金なのに。

都築:それだけじゃなくて、だいたいの写真家は有名な賞を獲るとさらに貧乏になるよね。仕事のギャラが上がるから。「先生にはこんな小さい仕事を頼めないですよねー」みたいな空気になってしまって、仕事がどんどん減っていくんですよ。賞ビンボーになっちゃう人をすごく見てきました。だからYPがすごく偉いのは、作品を買い上げることです。

細江:本当はもっと高く買ってあげたいと思っていますよ。1枚3万円では、まだ写真家を支える、とまでは言えない。

都築:日本国内の写真家にとってはそうかもしれないですが、物価の安い国々の作家にとっては絶対にありがたいですよ。だからYPに応募する写真家の半数は海外でしょう。それもすごく大きな財産になっている。いろんな国で取材や撮影をするケースが多いのですが、僕の知るかぎり、写真家が世界一ぬるま湯状態で暮らせるのは日本ですよ。他の国のほうがはるかに大変。

アダム・パンチュク Adam PANCZUK『Very Hidden People_03』2010 ©Adam PANCZUK

―写真集の発刊点数や、装丁や内容の豊かさも日本は頭一つ抜け出していますよね。

都築:編集者と写真家が集まった飲み会の席で出版が決まる、なんていうのは日本だけだしね。「この写真いいね!」「やりましょう!」とか(笑)。マーケットリサーチも何もせずに、ゴールデン街とかで決まっちゃう。そうやって本を出せる機会があるのは、本当に日本だけですよ。

―そのおかげで、若い写真家が写真集を出版できるケースも多いと思います。

都築:でも、日本の写真のトレンドが世界の写真のトレンドじゃない、ってことは知っていたほうがいい。YPでも、国内から応募されるものはアートフォトグラフィー系が多い印象がありますけど、アジアやヨーロッパからの応募作を見ると圧倒的にドキュメンタリーが強いですよね。それらを見ても、やっぱりドキュメンタリーの力というものを再認識させられる。日本にはカメラ雑誌はいくらでもありますけど、もはやフォトグラフ雑誌、写真雑誌が一誌もないので。だからドキュメンタリーフォトグラフィーが生き抜いていく場所がない。

アビィル・アブドゥラー Abir ABDULLAH『Muslims of Bangladesh』2005 ©Abir ABDULLAH

細江:昔は『アサヒグラフ』や『毎日グラフ』があったけれど休刊してしまったね。1960年代以前の、オリジナルプリントという概念が日本になかった頃は、雑誌が数少ない発表の場という意識が強くありました。でもそこにも問題はあって、写真家のプリントは雑誌を作るための素材でしかなくて、長く後世に残すべきものだなんて編集者や写真家も思ってもいなかった。

都築:細江さんも、ずいぶん貴重なプリントをなくされたんじゃないですか?

細江:そういうことは多々あります。ですから、やはりオリジナルプリントというのは写真家の原点ですから大切にしないといけない。僕の若い頃から比べれば、写真が芸術としてきちんと認知されるようになって、美術館がプリントを買って収蔵するというのは当たり前になりました。でも、まだ若い人たちの作品を買う、というところまでは至っていない。

Instagramのように、みんながドキュメンタリー写真を撮って、多方面に公開している時代は歴史上かつてないんです。でも、美術の評論やキュレーションはまったく追いついてない。(都築)

都築:ドキュメンタリー写真は、美術館のキュレーターにとって芸術じゃないんですよ。セバスチャン・サルガド(発展途上国の実情を写した作品を多く制作するブラジルの写真家)みたいな御大ならともかく。芸術としての写真はコレクションするけれど、ドキュメンタリーとしての写真は別物、という考え方。

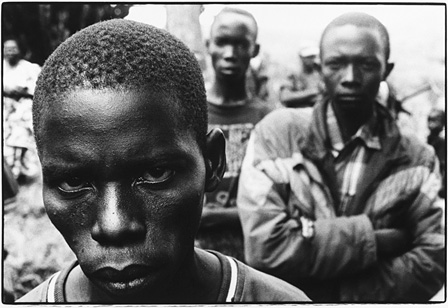

亀山亮 KAMEYAMA Ryo『コンゴ 忘れ去られた戦争/モングアロ』2005 ©KAMEYAMA Ryo

細江:美術としての写真、芸術としての写真、という観点ですね。それが悪いわけではない。限定したジャンルや傾向に特化することは、美術館ごとの個性を持つということですから。でも、同時にそれは写真のごくわずかなものでしかないわけです。写真はもっと幅広いものだと思うんですよ。その幅広い部分を我々は見ないといけない。

都築:よくよく考えてみると、今はドキュメンタリー写真が歴史上最高に盛り上がっている時期じゃないですか。Instagramなどの写真共有サイトでは、毎日「数千万」という単位で画像がアップロードされてやりとりされていて、一番新しいことはInstagramに聞け、っていうくらい。みんながドキュメンタリーとしての写真を撮って、多方面に公開している時代は歴史上かつてないんですよ。でも美術の評論やキュレーションはまったく追いついてない。

―かつて雑誌『ナショナルジオグラフィック』の表紙をアフガニスタンの少女の写真が飾って、時代のアイコンになったことがありましたが、たしかにInstagramからそんな強い力を持った写真が出てくることもありえると思います。けれども、その写真を誰が撮ったのか、どうやって保存すればいいのか、という点ではまだまだ過渡期ではないでしょうか?

都築:保存しなくてもいいんだよ。拡散するから。たしかに『ナショナルジオグラフィック』や『LIFE』みたいな雑誌媒体は少なくなったけれど、そこで2ページもらって何枚見せられるかと言えば、せいぜい4、5枚。でも自分でブログを作れば、100枚見せることができる。それがTwitterやFacebookで拡散すれば、いきなり100万人に届くことも夢じゃない。写真の力学が移っているんですよ。芸術としての写真は低調と思っている人もいるかもしれないけど、それはInstagramやTwitterの世界を見ていないから、そう思うだけかもしれない。

林典子 HAYASHI Noriko『キルギス さらわれる花嫁』2012 ©HAYASHI Noriko

細江:良い写真というのは、メディアを問わず訴えかける力がありますね。それは特定のジャンルだけから生まれてくるものでは決してない。

都築:そうなんですよ。『木村伊兵衛賞』はその年に出た写真集から選ばれたりするわけですが、目の前にばーっと本が積まれるわけですよ。その中にはアートフォトの写真集もあるけれど、一生富士山の写真を撮ってきました、みたいな人の写真集もあって。昆虫写真もあるし、高山植物とかもあるわけです。それぞれが素晴らしい。誰が劣っているとかじゃない。でもここから1人を選ぶ、っていうのはどうしたらいいの、って思う。たまたまカメラっていう機械を使っているだけで、やっていることは全然違うでしょう。だから写真というのは、それだけ幅広いということですよね。

「写真は民主的なメディアだ」と言われたことがあります。奥は深いけど、入り口は広い、というのが写真のいいところ。それがインターネットと結びつくことで、もう一段間口が広がるということですよね。(都築)

―そういった写真の多様性を目の前にしたとき、お二人は何を基準にしてセレクトしますか?

細江:それは写真家ごとの美意識でしょう。別の言葉で言えば思想、理念というべきでしょうか。その中にはもちろん「美」も入ります。

都築:僕は本業が編集者で、作りたい本の予算がまったくなかったから、やむなく自分で写真を撮ったというのが最初なんです。ですから、僕の基準というのは「この人の本を作りたいな」と思うかどうかですね。アートとして文脈を踏まえているとか、ドキュメンタリーの強さがどのくらいあるかとか、全然考えてない。この人の写真集が世の中にあったら面白いな、というのが一番大きな基準。

川本健司 KAWAMOTO Kenji『よっぱらい天国 』 2006-09 ©KAWAMOTO Kenji

―一人暮らしの若者たちの部屋を撮影した『TOKYO STYLE』がまさにそうでしたね。

都築:ああいう本が欲しいから自分で撮った、という感じだよね。思い入れって大切ですよ。去年話題になったんですが、『張り込み日記』っていう写真集ってご存知ですか? 昭和30年代にすごく猟奇的な連続殺人事件があって、それを捜査する刑事の二人組に渡部雄吉さんという写真家が密着して撮った写真をまとめたものなんです。当時はグラフ雑誌に数ページだけ掲載されて、それ以降は忘れられていたんですが、そのプリントが2006年に神田の古本屋に出たことがあったんです。それをイギリスの写真ディーラーが手に入れて、フランスで出版したんですよ。それが話題になって大きな賞も受賞したんですが、日本の出版社は無反応だったんですよ。自分たちの国の写真家が評価されたのに。

細江:へえ。

都築:そうしたら、たまたま『張り込み日記』を知った写真好きの会社員の青年が「これはどうしても日本で出すべきだ」と決意して、お金を貯めてカットを追加した日本版をインターネットで売ったんですよ。そうしたらそれが3週間くらいでたちまち売り切れちゃった。

細江:それはすごいですね。その彼は写真集で儲けて、仕事は辞めちゃったのかな?

都築:もちろん辞められないですよ(笑)。でも自分で出版社を立ち上げて、兼業して続けています。それまで出版経験もなかったのに。個人の「実現したい」「見てみたい」というエネルギーの強さをはっきり感じますよね。

細江:インターネットというのはすごい武器だと思いますね。個人の力が大手出版社の力並みに働くじゃないですか。だから今のような話も可能なわけで。昔だったらできませんよね。

都築:写真って、インターネットの特徴に適したメディアなんですよ。アメリカの友人から「写真は民主的なメディアだ」と言われたことがあります。絵の場合、あるものを描こうと思ったら何年もスケッチやデッサンの練習をして、ようやくかたちになる。でも、カメラはとりあえずシャッターを押せば写る。奥は深いけど、入り口は広い、というのが写真のすごくいいところ。それがインターネットと結びつくことで、もう一段間口が広がるということですよね。

実体を持った写真というのは、生き物のようでもある。それはインターネットやデジタルにはない、オリジナルプリントならではの力だと思いますね。(細江)

細江:でも、写真には誰もが入りやすいという側面がある一方で、僕はやはりオリジナルプリントの魅力にもこだわりたい。50年経った印画紙は変色していきますでしょう。データのように50年後もまったく変わらないというのはあまり面白くない。

―細江さんが感じる「変色」の魅力とはいったいなんでしょう。

細江:時間や歴史が見えることじゃないでしょうか。インターネットの登場で写真環境の選択肢は増えたけれど、ネットでは時間が見えないでしょう。それが良いのか悪いのかは判断が難しいですが。

都築:確実にオリジナルプリントを使う機会は減っていくと思うんですよ。でもそういうときこそ、細江さんがおっしゃっていたように、まだ若いんだけど、たくさん想いが詰まったプリントが見られる機会を作っておくというのは、すごく重要なことですよ。

細江:本当にそうです。写真の変色というのは、数十年前までは忌み嫌われていたわけです。だからプリントは大事にされず、ネガで新しく焼き直せばいいと考えられていた。けれども、写真が変色するということはきわめて写真的なことだし、ある意味で生物的とも言える。KMoPAが掲げるコンセプトに「生命あるものへの共感」がありますが、実体を持った写真というのは、生き物のようでもある。それはインターネットやデジタルにはない、オリジナルプリントならではの力だと思いますね。

逆に言えば、他の美術館や写真をやっている人たちが、宗教法人のプライベートミュージアムに負けている、ということについて恥ずかしく思えということですよ。(都築)

―インターネット登場以降の写真環境の変化などについてお話を伺ってきましたが、おそらく今後YPに応募される作品も、より多彩なものになってくると思います。そのことに対する期待、そしてYPはそれにどう対峙していくでしょうか?

細江:多様な変化に応え続けるのみですね。ですから、選考する側の責任も大きいと思っています。YPでは毎年選考委員の顔ぶれを変えていくのですが、それも多様さに対応するための姿勢ですし、同時に僕たち写真家の覚悟の現れでもある。編集者によって雑誌の特色が変わるように、選考委員の特色が現れるのは仕方ない。けれども、誰が何をどんな時代に選んだか、ということも同時に問われる。ですから毎年気を抜くことができないです。でも正直に言えば、選考する以上に鑑賞しちゃうんだよね(笑)。だから時間かかっちゃう。「おもしろいなー、いいなー」なんて。館のスタッフからは、早く選考してくださいなんてせっつかれちゃう。

G.M.B. アカシュ G.M.B. AKASH『Take me home』2006 ©G.M.B. AKASH

都築:YPは面白いし難しいですよ。国内の他の写真賞はそれぞれに傾向があるから選ぶ基準も明快です。でも、国籍も違えばジャンルも幅広い中で、一応の優劣をつけるというのは大変。

細江:だから、YPに優劣はないんですよ。「選ぶか、選ばないか」だけだから。もちろん選ばれない写真もたくさんある。むしろYPへの応募を自分の作品のための実験としてとらえてほしい。

都築:僕からは応募する人にあらためて期待を加えることはないです。むしろみんなもっと観に来いと言いたい。清里フォトアートミュージアムの運営には真如苑という宗教法人が関わっていますが、だから行きたくない、だなんて言う人もいるでしょう。でも写真の内容にはまったく関係ない。逆に言えば、他の美術館や写真をやっている人たちが、宗教法人のプライベートミュージアムに負けている、ということについて恥ずかしく思えということですよ。

ヤン・フォン・ホレベン Jan VON HOLLEBEN『The Racers』2004 ©Jan VON HOLLEBEN

細江:そう言ってもらえるとありがたいです。真如苑とは「写真を通して人を育てる」という一致した目的があるから、開館以来ずっと協力を得てこられたんです。海外の写真家たちからは、理念と運営が一致しているから安心して作品を収蔵できるとも言われます。

―現代美術のアワードを企業が立ち上げることがありますが、だいたいそのときの景気に左右されて、数年で自然消滅することが多いですよね。その意味でも宗教法人のバックアップは心強いとも言えます。

ハンネ・ファン・デル・ワウデ Hanne VAN DER WOUDE『MC1R (Natural red hair) – Monica』2007 ©Hanne VAN DER WOUDE

都築:でもさ、本当は企業だってずっとやんなきゃいけないんだよ。朝日新聞出版が発行している『國華』という雑誌を知ってますか? 明治時代から続く日本で一番古い美術雑誌で1冊7,000円近くするんですが、朝日新聞の社主だった村山龍平と上野理一が、「個人として破産しない限り援助し続ける」という意思を固めたおかげで、今も続いている。「朝日新聞がある限り続けます!」っていうくらいでやらないとさ。不況になったからちょっとやめ、みたいなのよくないよね。

細江:すごいですよねえ。

都築:だから、今回の20周年展はKMoPAの活動を知るのに良い機会ですよ。恵比寿へ行ったら、必ず清里へ行け、と!(笑)

東京都写真美術館

K*MoPA|清里フォトアートミュージアム | 清里フォトアートミュージアム(K*MoPA)は、清里高原の澄んだ大気と深い緑に包まれた写真美術館です。

- イベント情報

-

- 清里フォトアートミュージアム(K・MoPA)開館20周年記念

『原点を、永遠に。』 -

2014年8月9日(土)~8月24日(日)

会場:東京都 恵比寿 東京都写真美術館 地下1階展示室

時間:10:00~18:00(木、金曜は21:00まで、共に入館は閉館の30分前まで)

参加作家:

伊原美代子

岡原功祐

亀山亮

北野謙

古賀絵里子

中藤毅彦

野口里佳

林典子

本城直季

百瀬俊哉

チョン・ミンス

G.M.B.アカシュ

パトリック・パリア・ベッカー

ヴォイチェフ・スラーマ

ハンネ・ファン・デル・ワウデ

ヴィクトル・コーエン

アダム・パンチュク

マリヤ・コジャノヴァ

ブライアン・フィンク

ロドリゴ・マアワド

トシオ・アサダ

ほか

休館日:月曜

料金:無料トークイベント

『原点を、永遠に。』

2014年8月9月(土)14:00~15:30

会場:東京都 恵比寿 東京都写真美術館 1階アトリエ

出演:

森山大道

内藤正敏

定員:70名(要整理券)

料金:無料2014年8月10日(日)14:00~15:30

会場:東京都 恵比寿 東京都写真美術館 1階アトリエ

出演:

佐伯剛

百瀬俊哉

中藤毅彦

会田法行

定員:70名(要整理券)

料金:無料2014年8月22日(金)18:00~19:30

会場:東京都 恵比寿 東京都写真美術館 1階アトリエ

出演:

飯沢耕太郎

元田敬三

北野謙

秦雅則

定員:70名(要整理券)

料金:無料2014年8月23日(土)14:00~15:30

会場:東京都 恵比寿 東京都写真美術館 2階ラウンジ

出演:

瀬戸正人

熊谷聖司

有元伸也

下薗詠子

定員:50名(要整理券)

料金:無料2014年8月24日(日)14:00~15:30

会場:東京都 恵比寿 東京都写真美術館 2階ラウンジ

出演:

鬼海弘雄

都築響一

定員:50名(要整理券)

料金:無料

- 清里フォトアートミュージアム(K・MoPA)開館20周年記念

- プロフィール

-

- 細江英公 (ほそえ えいこう)

-

1933年生まれ、写真家。代表作に『おとこと女』(1961年)、『薔薇刑』(1963年)、『鎌鼬』(1969年)他多数。2003年、英国王立写真協会より創立150周年記念特別勲章を受章。2007年、写真界のアカデミー賞といわれる『ルーシー・アワード』(米)のビジョナリー賞、2010年を日本人で初めて受賞。同年文化功労者として顕彰された。東京工芸大学名誉教授、1995年より清里フォトアートミュージアム館長。

-

- 都築響一(つづき きょういち)

-

1956年、東京生まれ。76年から86年まで『POPEYE』『BRUTUS』誌で現代美術、建築、デザイン、都市生活などの記事を主に担当する。89年から92年にかけて、1980年代の世界の現代美術の動向を包括的に網羅した全102巻の現代美術全集『アート・ランダム』を刊行。以来、現代美術、建築、写真、デザインなどの分野での執筆活動、書籍編集を続けている。1993年、東京人のリアルな暮らしを捉えた『TOKYO STYLE』刊行。1996年発売の『ROADSIDE JAPAN』で『第23回 木村伊兵衛賞』受賞。現在も日本および世界のロードサイドを巡る取材を続行中である。

- フィードバック 4

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-