あらゆる価値観が相対化された時代の、「幸せ」の意味とはなにか。日本人の父とイギリス人の母のもとに生まれ、近年ではイギリスの由緒ある美術館テート・セントアイヴスでの個展や、『PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015』への出品など、国際的な注目の集まるアーティスト、サイモン・フジワラによる、そんな問いかけをはらんだ展覧会『ホワイトデー』が、東京オペラシティ アートギャラリーにおいて開催中だ。

会場に並ぶのは、それぞれに固有の文脈を持ち、簡単にはその意味を判断できない数々のオブジェ。その提示によって、フジワラが問いかけたかったものとは何なのか。また「サイモン・フジワラ」とは、そもそもどんなアーティストなのか? 約3年にわたる準備期間を通し、彼と展示をかたちにした展覧会担当キュレーター・野村しのぶに訊いた。

「ホワイトデー」や「名刺」など、「あたりまえ」すぎて疑わないことを疑う展覧会

―今日は担当キュレーターの野村さんのお話を通して、「サイモン・フジワラとは何者なのか?」に触れられたらと思っています。さっそくですが、彼はどういったアーティストだとイメージすればいいのでしょうか?

野村:よく知られているのは、日本とヨーロッパで過ごした自分の生い立ちや、家族の物語を取り入れた初期の作品です。私が特に興味を抱いたのは、TARO NASUで行われた個展『Aphrodisiac Foundations』(2013年)だったのですが、そこで展示されていたのも、世界を興行して回るダンサーだったサイモンの母親が、フランク・ロイド・ライト設計の旧帝国ホテルで日本人の父親と出会ったときの物語でした。当時の両親の行動の軌跡がホテルのフロアプランの上に展開され、作品化されていたんです。

―その物語は、本当の話なんですか?

野村:そうだと思いますが、そうでなかったとしてもいいように思います。面白いのは、彼の場合、自伝的な作品にも他人が入り込める入口が多く仕掛けられていること。そこが彼に興味を持った点です。たとえばこの物語の場合、西洋と東洋の男女の出会いがあったわけですが、その場となった旧帝国ホテルも大正期に日本が国際化を目指すなかで建てられた建築です。また彼の両親はのちに離婚しているのですが、それも落成当日に関東大震災が起こったり、1968年に解体された旧ホテルの歴史と結びつけて見ることもできます。

―作家個人の物語と、建物の背景が重なって見えてくる、と。

野村:自伝的な作品は、パーソナルな話として完結してしまいがちなのですが、彼の作品は細部の作り込みにまで複雑さと豊かさがあり、また視点を一方向に限定しないので、観る人も思考を広げられる。その開放性がとても印象的だったんです。

―ただ、今回の東京オペラシティ アートギャラリーでの展覧会は、そうした自伝的な作品のイメージとはずいぶん雰囲気が違いますね。

野村:これまでの彼の作品を知っている人にとっては、意外かもしれませんね(笑)。ただそこにも、サイモンが人生で身につけた視点は貫かれています。

―展覧会の会場では、巨大な空間に、複雑な背景を持ったたくさんの「モノ」が配置されています。それぞれのオブジェの背景については配布されるガイドで知ることができますが、答えが与えられるわけではなく、むしろそれをどう観るのか、鑑賞者が戸惑うような仕組みになっていますね。

野村:今回のテーマは「あたりまえ」を再検証することです。多くの場合、人は既存の価値観を疑うことなく、自然に受け入れ生きているものですが、日英のハーフで、両親が離婚しており、ゲイでもある彼には、マジョリティーでない立場だからこそ養えた視点があると思います。そんな「あたりまえとはなにか?」を考えざるを得ない人生のなかで、みんなが信じて疑わない価値観を見つめるスタイルが生まれたのかもしれません。今回の展示タイトル『ホワイトデー』もそうですよね。

―ホワイトデーは、いまではバレンタインデーのお返しをする恒例行事になっていますが、もともとは日本の製菓会社が作ったこの国独自のイベントだとか。

野村:サイモンは以前から、その人工的なシステムとしての側面に関心があったそうです。彼からこのタイトル案を聞いた瞬間、作りたい展覧会のイメージを共有できた気がしました。ホワイトデーには、贈答文化を大切にする日本の国民性が表れている。日本には、フォーマットに則った贈り物で人間関係を円滑にできる文化がありますよね。既存のシステムへの意識を誘う展示にはピッタリのタイトルだったんです。

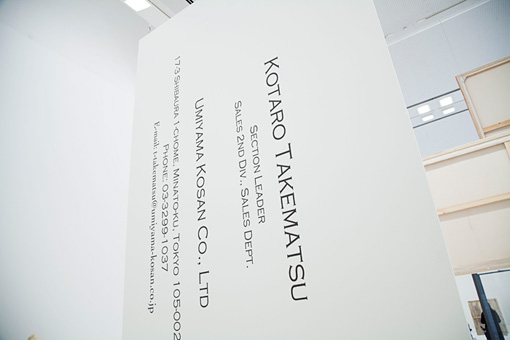

―展示室には、架空のサラリーマンらしき人物の「巨大な名刺」も展示されていました。この「名刺」についてサイモンさんはアーティストトークで、「日本では、実際に『なにをやるか』ではなく、会社員として『なにかをしているように見える』ことが大事」とユーモアをこめて語っていました。『ホワイトデー』というタイトルも含め、彼はこうしたシステムや日本の形式主義を批判しているのでしょうか?

野村:彼の表現が「批判」や「皮肉」なのかどうか、それはこの展覧会を観る際の重要な観点だと思っています。じつは私も以前、彼の作品は批判にもとづく部分もあるのでは、と感じていたのですが、あるときそれを彼に伝えたら、ものすごく怒られてしまった。「ぼくはそんなつもりで作品を作ったことは一度もない! 作品を観て、最後に残るのは自分自身じゃないの?」と。つまり彼は、私たちが不思議に感じなくなった状況を「こうだよね」と差し出しているにすぎない。もしそれを観て「批判」に感じたならば、「あなた自身の内面が浮き彫りになっているにすぎない」と言うわけです。彼自身は差し出した状況について否定も肯定もしていません。作品自体が観る人の鏡になっているんです。

「自分の価値観を疑うのは怖いことです。でも、それをサラリと行なう勇気も必要」

―展示の前半では、貨幣にまつわる作品が並んでいます。たとえば『無題(梅の木)』は、「金の成る木」を思わせるような、梅の枝の周囲に硬貨が散らばった作品。『扇子』は、第二次世界大戦中、日本の占領下にあったフィリピンで発行された「軍用手票」(紙幣)が、戦後、現地の人たちによって扇子として再利用されたものを展示した作品です。

野村:『無題(梅の木)』は、サイモンが以前、福岡の太宰府天満宮でプロジェクトを行っていたときに見た、賽銭箱にお金を投げる行為への興味から来ています。ヨーロッパの教会でも献金は行われますが、それは施設の運営の一助にといった意識を含んだものでしょう。一方の日本では、個人の「ピュアなお願い」のためにお金が払われることが不思議ではありません。

―たしかにお賽銭は、個人と神様の直接交渉といった意識が強いですね。

野村:神社への寄付ではない、個人の願いにもとづいたその交渉の場面に、人間の純粋さを見たのかもしれません。一方で『扇子』は、私たちがそうやって切実な願いを託しもするお金が、場合によってはまったく価値を失うということを示しています。軍票は政治主体が変わった瞬間、紙くずになってしまったわけで、それは現代人がビットコインやサブプライムローン問題などを通して、信じていたモノの価値が変わる経験をしたことを思い出させます。今回の展示には、資本主義や大量生産のような20世紀的な豊かさの基準が通用しなくなった時代の、「幸せとはなにか?」を考えさせる視点が隠されていると思います。

―つづく『驚くべき獣たち』は、高価な毛皮コートの毛を刈り取って、残った皮のみを絵画のように見せるものです。贅沢品への批判や動物愛護の視点を込めた作品かと思いきや、一筋繩にいかないのが「らしい」ですね。

野村:毛皮のコートは動物愛護の視点から、批判的に語られることも多いですよね。しかし1枚の皮を贅沢に使ったように見えるコートでも、その表面の毛を刈り取ると、職人の創意工夫が見えてきます。展示された作品を見れば、強度の問題や、毛皮を均質な面にする目的から、繊細で巧みなツギハギがされていることがわかります。毛皮の持つ社会的ステータスを意識することもあれば、動物への感情的な視点を持つこともあるし、そこに異なる美しさの基準を見ることもある。観る人ごとに異なる視点を持ちうるものとして、彼の作品は私たちに問いかけているのだと思います。

―サイモンさんはトークでも、「デジタル世代のぼくたちは、人の精神でも報道でも、目の前のものを分解せずにいられない。その視点を持つ人間として、こうした人の手間暇が生んだものを、あらゆる側面から分析する教養の重要さを感じる」と語っていました。

野村:展示物の多くは、サイモンではなく第三者の手による制作物ですが、彼はそれを取り上げることで、そこにある「観念」を可視化させています。たとえば『不死鳥(フェニックス)三部作』というシリーズ作品では、第二次大戦前のドイツで地下鉄などの公共空間に飾られた鷲の彫刻と、洋画家・須田国太郎が描いた鷲の掛け軸が並んで展示されている。鷲はナチスの象徴だったこともあり、これらの彫刻は戦後に一斉撤去されます。一方の日本でも、鷲は戦国時代から武将に愛されるなど、権力を表すものでした。須田の作品はサイモンのリクエストでギャラリーの収蔵品を展示したものですが、国を超えたモチーフの意味の連関性を見せます。

『不死鳥(フェニックス)三部作』より 須田国太郎『松鷲』東京オペラシティ アートギャラリー蔵(手前)、『フェニックス3D』(奥)

―ただ、ナチスを想起させた鷲のオブジェと、須田国太郎が描いた鷲は、本来まったく別の文脈に属しているものですよね。その接続を暴力的に感じる日本人もいるかもしれません。

野村:あるモチーフが持たされてしまった「意味の存在」が重要なんだと思います。人間がモノに込めた意味が絶対的でないことは、先ほどの貨幣で見たとおりです。実際にドイツのオブジェも、本来はナチスとまったく無関係だったにもかかわらず、それを思わせるということで排除された。つまり彼が興味を持つのは、ある観念が意味を問われなくなるということ、さらにその「あたりまえ」は変化するものでもある、ということです。そのことを、編集的な操作によって見せているんです。

―サイモンさんの創作のモチベーションは、そういった人々の無意識を暴くところにあるのでしょうか?

野村:そこが彼と共感し合えたと思うところですが、フォーマットに沿って生きるのは楽ですよね。従っていればいいわけですから。でもそのことが、いろんな問題を生んでもいます。今回の展示には、白紙撤回にいたったザハ・ハディドの新国立競技場案に触れた作品『精一杯の努力』もあるのですが、あの一連の出来事にしても同じです。これは2014年に『ザハ・ハディド』展を企画した私個人の意見ですが、あの問題は、デザイン案を募集するプログラム策定の段階からはじまっていました。日本の慣習的な方法や内容を検証せずにそのまま進めたら、問題があらわになってしまった。

―それが「ザハのデザイン案が悪い」という話になってしまいましたね。

野村:論点がすり変わってしまい、もともとあった根本的な問題点は、さして追究されないままです。たしかにそれを見直すのは労力がいることだし、自分の価値観を客観視するのは怖いことです。でも、ある状況をニュートラルに見ようとすることで、違う可能性が見えてくるかもしれない。それをサラリと「見てみよう」と言える勇気は、大切なことだと思います。

暴動に加わったイギリス人女性の像が大量に並ぶ、異様な光景

―展示でひときわ目を引く『レベッカ』という作品についても聞かせてください。会場には、レベッカというイギリス人女性を型取った石膏像が無数に配置されています。

野村:レベッカはロンドンで起きた暴動に参加して捕まった実在の人物ですが、その後、更生プログラムの一環で中国の生産工場に送られたそうです。彼女と知り合ったサイモンは、中国の工房に発注して、レベッカの像を大量に制作しています。

―異様な光景にも映ったのですが、なぜ像の制作を行ったのでしょう?

野村:古代中国で大量に生産され、皇帝の墓に埋葬された人形「兵馬俑」との関係があります。兵馬俑からは皇帝を中心とした完璧な組織の姿、つまりシステムが見えてくる。レベッカの像は手になにかを握るような姿をしていますが、兵馬俑においてこの姿勢は、鐘のような鳴りものを持ち、リーダーのメッセージを周囲に届ける伝令人の姿だそうです。つまり、自分の意思なしで命令されたことを広める人。貧困層ゆえに暴動に参加せざるを得なかったレベッカの背景も合わせると、そこからもさまざまなことが考えられます。

―その『レベッカ』も含めて、今回の展示は作品の配置も印象的です。

野村:設営中に驚いたのは、彼の思考のスピードです。1つの作品を動かすと、それに応じて展示全体をどんどん変えていく。目に入ったものを、躊躇なく作品に取り込む。おかげで会場の入口と出口を入れ替えるなど、1週間の間に2回も大幅な展示の変更を行って大変だったのですが(笑)、あとから考えるとすべてが必然に思えます。直感と熟考の境界がないんですね。

―まるで日本の庭園のようにも見えました。

野村:日本の「目に見えないものを見ようとする精神」についての関心は、彼も語っていました。『無題(梅の木)』などは一種の見立てですよね。それも視点の変換だと思うんです。ある意味に囚われることなく、別の意味にも目を向けさせるというのが、彼の基本的な姿勢にあるんじゃないでしょうか。

―一般的にアーティストには「ある価値を生み出す人」というイメージがありますが、サイモンさんはものごとを既存の枠組みから解放し、いくつかの価値観のなかで選択可能にすることをやってきた作り手なのだと感じます。

野村:そのとおりだと思います。

―ただその中立性を前にして、「なにか視点を示してよ」と思う人もいるかもしれない。

野村:それは、最後の『ハロー』という映像作品にもつながる問題だと思います。この映像には二人の人物が登場し、それぞれの「幸せ」を語っています。一人はドラッグが横行するメキシコのゴミ集積場で育った女性ですが、そこにある団体の運営するクリニックができ、治療終了の証明書をもらうと仕事に戻れるようになった、だから幸せだと語ります。もう一人は3Dアニメの制作会社を経営していた先天的に腕がないドイツ人男性で、彼は障がいを持ちながらも成功させた会社を畳み、家族との時間ができたことを幸せだと語る。この映像を見た人は、どこかおかしいと感じるでしょう。メキシコ人女性は管理されることで幸せを感じていますが、一方のドイツ人男性は、それから逃れることで幸せを感じているのです。

サイモン・フジワラ『ハロー』2015年 courtesy of the artist and TARO NASU

―しかもその男性は、この構図のなかでは管理する側でもあったわけですよね。

野村:障がいを持つ人を気の毒に思う意識が社会にはあるかと思いますが、そのなかには彼のように社会的強者として生き、悩んでいる人もいる。その現実にも目を向けなければ、ニュートラルな視点から「幸せ」を考えられません。サイモンにとってなにより重要なのは、その視点や理解の自由さなのだと思います。それを表面化させると、軋轢が生まれる場合もあるかもしれませんが、それでも自分で考えなくてはいけない状況を、彼は示しているのです。

―たしかに、あらゆる物事をメタ的に「こういう見方もできる」と語り続けても、幸せにはたどり着かない。あるときには「これが自分にとっての幸せなんだ」と言い切る勇気が必要ですね。

野村:それを考えるきっかけが、今回の展示にはたくさんあると思います。既存の価値観からの解放は、同時に自分の価値観を問われることでもあります。でもそれは、いろいろな物事が信じられなくなったいまの時代にこそ、必要な視点でしょう。幸いなことに私は毎日この展示を観ているのですが、日によって見え方がまったく異なるんです。それはやはり「見る人の鏡」なんだと思います。

- イベント情報

-

- 『サイモン・フジワラ ホワイトデー』

-

2016年1月16日(土)~3月27日(日)

会場:東京都 初台 東京オペラシティ アートギャラリー

時間:11:00~19:00(金、土曜は20:00まで、入場は閉館の30分前まで)

休館日:月曜(ただし祝日の場合は翌火曜が休館、3月14日は開館)、2月14日、3月22日

料金:一般1,200円 大学・高校生800円

※中学生以下無料

※ホワイトデーのカップル割実施、3月12日~14日の3日間にカップルでご来場の方はお1人分の入場無料キュレータートーク

2016年2月13日(土)、2月20日(土)15:00~

会場:東京都 初台 東京オペラシティ アートギャラリー

登壇:野村しのぶ(展覧会担当キュレーター)

料金:無料(要当日の入場券、予約不要、混雑状況により入場制限を行う場合あり)

- プロフィール

-

- サイモン・フジワラ

-

1982年、ロンドンで日本人の父とイギリス人の母との間に生まれる。幼少期を日本とヨーロッパで過ごし、ケンブリッジ大学で建築を専攻。フランクフルト造形美術大学で美術を学ぶ。2010年の『フリーズ・アートフェア』で、優れた若手現代美術家に贈られる『カルティエ・アワード』を受賞。2012年には、テート・セントアイヴスの全館を使って大規模回顧展『Simon Fujiwara : Since 1982』を開催。日本でも、福岡県の太宰府天満宮で行われたアートプログラム『サイモン・フジワラ 岩について考える』、岡山城ほか岡山市内各所で開催された『Imagineering Okayama Art Project』、『Parasophia : 京都国際現代芸術祭2015』と出品が相次ぐ、いま最も注目を集める現代美術家の一人。

- 野村しのぶ (のむら しのぶ)

-

自由学園、東京造形大学卒業後、展覧会企画会社を経て2004年より東京オペラシティ アートギャラリーに勤務。担当した主な展覧会に『アートと話す/アートを話す』(2006)、『伊東豊雄|建築 新しいリアル』(2006)、『都市へ仕掛ける建築 ディーナー&ディーナーの試み』(2009)、『エレメント 構造デザイナー セシル・バルモンドの世界』(2010)、『さわ ひらき Under the Box, Beyond the Bounds』(2014)、『ザハ・ハディド』(2014)。

- フィードバック 5

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-