近頃はスマホひとつで手軽に360度のVR(バーチャルリアリティー)が楽しめるようになり、ゲーム、音楽、報道、さらにはアダルトまで、さまざまな分野でVRコンテンツが発表されている。10月にはPlayStation VRの発売も予定されており、普及に拍車がかかることが予想されるが、その活用法やコンテンツの在り方は、まだまだ発展途上と言っていいだろう。

昨年9月に発足し、ビョークや、Perfumeとのプロジェクトも手がけた電通の新組織、「Dentsu Lab Tokyo」でもVRに対する研究は進められ、今年2月には「渋谷のレーベル合同会社」の第一弾アーティストであるシンガーソングライター・SETAの“金魚鉢”のMVがVRありきで制作された。ふんだんに実験要素が盛り込まれた同作について、プランナーの保持壮太郎(Dentsu Lab Tokyo)、ディレクターの小林大祐(電通クリエーティブX)のふたりに、作品の意図や実際にVR動画を作ってみて気付いた点、さらには転換期を迎えている映像や音楽業界に対する所感についても語ってもらった。

既存のVRコンテンツを見て、「360度と言いつつ、結局見たいところは16:9くらいに収まってないか?」と思うものがけっこうあったんです。(保持)

―“金魚鉢”のMVは、なぜVRを使うことになったんですか?

保持:今回のプロジェクトは、Dentsu Lab Tokyoのクリエイティブディレクターの菅野薫から「VRを使った表現開発」というお題がまず投げかけられて、その実験の場としてSETAさんのMVという機会を提供してもらったんです。ちょうどこの話をしているときに、FacebookがVRに対応し始めたり、YouTubeのアプリでVRが見やすくなったり、環境も整い始めた時期だったんですよ。

―VRの技術を使うことが前提にあったわけですね。

保持:そうですね。普通はまず楽曲があって、それに適した映像表現を考えるじゃないですか。今回はあえてそこを逆向きに考えて、VRというテクノロジーありきで発想していくと、通常の考え方では作れないものができるんじゃないか? という狙いだったんです。もともとDentsu Lab Tokyo自体が、普段やっている広告的な方法論とは、違う作り方を発明するというミッションでできあがった組織なので。

―ひとくちにVRと言っても、いろんな選択肢があったと思うんですけど、どうやって進めていったんですか?

保持:まずはSETAさん本人と何度も打ち合わせをして、楽曲に込めた想いやイメージを聞きました。それで本人から、「金魚鉢のなかの金魚」というのは、日常の閉塞感みたいなもののたとえで、それを漠然とビジュアル化すると、四畳半の部屋にいる自分なんだと。そういったキーワードが無数に出てきたので、それらをMVのなかに落とし込んでいきました。

小林:まだVRのコンテンツって、そんなに作品の数も幅もないから、みんなが手を付けてないことにチャレンジしたくて。全部CGで作ったり、視差のある映像のほうがVRのよさは出ると思うんですけど、あえて実写だけでどこまでできるかやってみたんです。

保持:なにが勝ち目になるかは、かなり研究と議論を重ねました。たとえばビョークのVR作品の場合、そりゃアイスランドの絶景なら360度どこを見ても成立するけれど、さすがにそれは真似できないので。

―アイスランドの絶景に対しての四畳半。

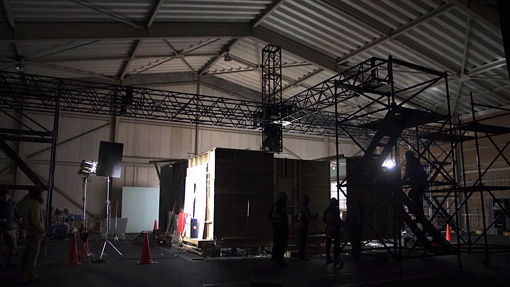

小林:でも、四畳半でシミュレーションしてみたら、めっちゃ狭かったので、結局15畳くらいの倉庫を借りて、そこにセットを建てこんで。

保持:小林監督は1週間くらい現場に張り付いていましたよね。コマ撮りをしたり、カメラの動きやセットの微調整をしたり、とにかく膨大な工数の撮影をしなきゃならなくて。

―そこはCGにしたり、ビョークみたいに絶景の場所で撮影すれば、もっと楽できたわけですよね。なぜ、あえて労力をかけて作る方向にしたんですか?

保持:既存のVRコンテンツを見て、「360度と言いつつ、結局見たいところは16:9くらいに収まってないか?」と思うものがけっこうあったんです。だから、相手に自由度を与えて視点を変えさせるなら、その変えた先にも何か見るべきものが存在していないと不親切なんじゃないかと考えて、いろんなネタを仕込んでいきました。

小林:手数をいかに増やせるか、熱量をどれだけ注げるかっていう考えになっていたんですよね。360度どこ見ても意味のある映像を作るのって、なかなか難しいからこそ、どこを見ても動いているものを作ろうと思って。実際にやったら大変だったんですけど(笑)。

―映像のなかで、金魚がくるくるまわったり、ノートがパラパラ開いたりしているのは、個別にコマ撮りで撮影して、あとから合成しているんですか?

小林:そうですね。まず四角い部屋があって、真ん中にカメラを置くんですけど、180度ずつコマ撮りしていくんです。2~3人が部屋に入って、少し動かして、反対側に逃げて撮影というのを繰り返しました。

―写真と動画が混ざっているんですか?

小林:そうですね。動画の部分は360度のカメラじゃなくて、普通のビデオカメラでなるべくワイドに撮って、はめ込んでいます。

―その作業も大変そうですね。

小林:鏡のなかにはめ込むシーンは、平面なので比較的簡単だったんですけど、最後に部屋のなかに人が出てくるシーンは、かなり難しくて。

保持:普通、そういうチャレンジは1個くらいに抑えるんですけど、今回は実験の意味合いも大きかったので、いっぱい入れちゃったんですよ(笑)。

小林:ポスプロ作業が想像の5倍くらい大変でした。正直、手が入りきってないところもたくさんあるんです。編集をお願いした方は360度動画の経験者だったんですけど、ここまで手の込んだことはやったことないと言っていて、みんな試行錯誤してましたね。

VRを既存の映像コンテンツとして考えないほうがいい。VRコンテンツはVRコンテンツとして、別モノなのかなと。(小林)

―まだまだ発展途上な部分もあると思うんですけど、現時点でVRを使ったMVとは、どうあるべきだと思いました?

保持:公開後もよく話していたのは、まだまだ視聴環境が整ってないということ。たとえばFacebookでシェアされても、スマホのブラウザからでは見られなくて、アプリでアクセスしないといけなかったり、そういうハードルがあって。我々が想定している形で見てくれる人が思ったより少なかった。

―普通の平面動画で見てもらっても、あまり意味がないですもんね。

保持:でも、最近もPlayStation VRが発表されたり、ヘッドマウントディスプレイが広がってきたりしていて、それが普及すると、見る人の層も変わってくるだろうし、可能性は広がってくると思います。ただ、たくさん見てもらうために「VR」を使うかというとそれは別の話。そもそもVRは視聴者が受け身で見られるものではないから、いままでの映像メディアの延長で考えるべきではないと思うんです。単純に「プロモーションビデオ」として考えてしまうと、たくさんの人に見てもらうという意味では、必ずしもすぐれた方法論ではないですし。

小林:僕も既存の映像コンテンツとして考えないほうがいいと思いました。VRコンテンツはVRコンテンツとして、別モノなのかなと。

保持:今回の話でいうと、SETAさんの曲自体が持っていた世界観を、VRという枠を使うことで感じやすくする。歌詞や音楽だけを聴いても、ああいう世界は思い描かないと思うんですけど、実際に彼女のなかにあったイメージを可視化したらああなったんですよね。そこには価値があると思いますし、音楽との相性もいいので、プロモーションビデオの代替物という狭い話として捉えない方がいいのかなと思います。

―他にも活用法が?

保持:たとえばいま、テロの現場をVRのカメラで撮影するとか、ジャーナリズムに活用されているケースも多くあります。我々のラボでも、VRが何に有効なのかというリサーチグループを作っていて、音楽のみならず、違う利用の仕方も考えていこうとしています。

小林:熊本の地震の翌日にも、一般の人が360度カメラをつけて、街中を歩きまわっている映像がYouTubeに上がっていましたよね。被害の状況もわかりやすくて、いいメディアだなと思いました。

保持:海外では学術的な利用も進んでいるみたいで。たとえば貧困・格差などの社会問題をVRで体験させると、普通の映像で見た人よりも、問題に対する関心のスコアが高くなるという研究があるそうなんです。だから、意外と僕たちが考えているよりも、VRは人間にメッセージを伝える力に秀でているのかもしれません。

小林:予想外の使い方で面白かったのが、ヘッドマウントディスプレイは子どもが使うと斜視になりやすいという話があるんですけど、それを逆手に取って、斜視を直すゲームを作った人がいたんです。自分が斜視だったらしく、自分を実験台にして。

保持:医療や教育、ジャーナリスティックな利用以外にも、海外ではいろいろな事例が広がっているみたいですね。ベンチャーの会社もいっぱいできているし。

―いまからならVRで一旗あげられるかも?

小林:ゲームがいちばん向いているなとは思いますけど、まだキラーコンテンツは出てきてない感じがしますよね。

保持:だからプレステのVR対応で爆発的にリッチな視聴環境とコンテンツが拡がると、一気に世の中を変える可能性があるなと思っています。

新しい才能を消費しただけで終わらせてしまうのは、文化的に危機だと思うんです。(保持)

―VRに限らず、最近見た動画で面白かったものはありました?

小林:岡崎体育の“MUSIC VIDEO”ですかね。

保持:あー、あれは曲もいいですよね。ただ、面白い作品は日々あるんですけど、どんどん消費しちゃう感じになっていますよね。

小林:面白いものがありすぎて心に残らないっていう。

保持:我々の世代はVHSやDVDを買っていましたけど、そういう視聴体験をした映像は、どうしても記憶に残っているんです。10代の多感な時期に、人が燃えながら走っているPV(スパイク・ジョーンズが監督したWax“California”)を見せられて、「なんだありゃ!?」って何回も繰り返し見ていて。それと比べると、いまのタイムラインに流れてきたものは、その瞬間に面白いなとは思いますけど、そこで終わってしまう。それは作品の質が落ちたわけではなく、見る側の問題として。

小林:いまはコンテンツがいっぱいあって、まず見てもらわなきゃいけないから、わかりやすいものが多くなっていると思うんです。YouTubeでも最初の10秒で惹きつけないと見てもらえないとか。そういう作品は、面白いんですけど、すごくさっぱりしていて、5年後に「あれ、よかったな」と思えるものが、少なくなってきている気もします。

保持:少し話が脱線しますけど、この前SETAさんのプロデューサーである「渋谷のレーベル合同会社」の庄司明弘さんと食事をしたときに、ニコニコ動画のような新しいプラットフォームができて、新しいタイプのクリエイターが世に出やすくなったのかなと思っていたけど、実はそんなことないんじゃないかという話になったんですよ。

―どういうことですか?

保持:才能がある人はいつの時代にもいて、その総量自体はあまり変わっていない。いままでは、その才能を誰かが引っ張りあげることで、育ててきたじゃないですか。インターネットの時代になって、誰かが育てるという作為的なものより、自然発生するほうが偉いみたいな風潮になっているけど、本当にすごいものは、大人が手間をかけて、お金もかけて盛り立てていかないと、なかなか大きく発展はしないと思うし、先に続かない気がするんです。

昨日ちょうどビョークのイベント(『Björk Digital―音楽のVR・18日間の実験』のオープニングパーティー)をお手伝いしましたけど、ビョークも新しいアーティストを引っ張りあげて、一緒に作品を作っているじゃないですか。OK Goが世界中の人とコラボレートしているのも、意識的にやっているんだろうなと思うし。

―自然発生的なものだと、なかなか大規模なことはできないですしね。

保持:そうですね。そうすると小ネタばかりになってしまって、才能ある人が出てきても、次第に埋もれちゃうというか。ただ、以前に比べると、世界中のすごい人に気付きやすくはなっているし、気軽にアプローチもできるから、そのうねりを大きくすることに対して、もっと意識的にやっていけば、その先にちゃんと記憶に残るような作品が生まれるんじゃないかと思うんです。

―確かに、ビョークはまさにそういう感じですよね。

保持:新しい才能を消費しただけで終わらせてしまうのは、文化的に危機だと思うんです。いまはインターネットがそれを勝手にやってくれるんじゃないかと、みんなが思い込んでいるのかもしれないけど、そこは人間がやらないとダメっていうか。

本当に才能がある人に、ちゃんと環境を用意すれば、スケールの大きな作品は出てくると思います。(保持)

―VRみたいなテクノロジーを使う理由も、ちゃんとそこにあるというか。

保持:そうですね。流行っているから飛びつくんじゃなくて、それを誰にどう役立てるかをちゃんと考えて使わないと。“金魚鉢”も発想法として、あえてVRありきで考えましたけど、そこから先はこの楽曲に対してVRがどう貢献できるか、楽曲に込められた想いやメッセージをきちんと可視化できるかということを意識したので。

―最近は音楽が売れないと言われている状況が続いていると思うのですが、「ミュージック」「スポーツ」「パフォーミングアーツ」を軸に掲げられているDentsu Lab Tokyoとしては、音楽をどう捉えているんですか?

保持:CDが売れないからといって、音楽がオワコンになったとは全然思っていません。だって若い人たちも含めて、みんな音楽好きじゃないですか。産業の構造が変わってきて、そこに悲観的になるのもわからなくないですけど、ライブコンテンツの価値は引き続き高いし、音楽が基軸になって、いろんな運動が生まれていると思うんです。最近も若い方々が政治的なムーブメントに音楽を使ったり。やっぱりカルチャーを語るうえで、音楽は常に真ん中にあると思うし、人と人、特に若者同士がつながるときの方法論として健在ですよね。

―音楽自体はなくならないですもんね。

保持:ただ、これもさっきの映像の話と同じで、お金とかいろんなカロリーを投じないとできあがらない種類の音楽というのがあると思うし、才能ある人を引っ張り上げる仕組みは、だんだん痩せてきているのかもしれない。いままではレコード会社のみなさんが資本を寄せることでやっていたと思うんですけど、これから音楽業界の産業構造が変わったときに、どこがその役割を担うのか。たとえば音楽配信をしている事業者が才能を育てることができるのか? ってことですよね。映像の世界では、すでにNetflixがやりはじめていますね。

小林:ユーザーの課金を製作費にあてて、独自コンテンツを作っていますよね。

保持:スポンサーありきではないから、放送禁止用語が出てきてもいいし、できるだけ制限を外して、表現として強いものを作ることを優先した。音楽では誰がそれをやるのか見えてないですけど、本当に才能がある人に、ちゃんと環境を用意すれば、スケールの大きな作品は出てくると思います。楽観的すぎるかな?

―最近はC CHANNELやTASTYといった動画プラットフォームも話題になっていますけど、そういう状況について思うことはありますか?

小林:いろんな映像の文化が生まれてきているなとは思いますね。

保持:以前、菅野薫と僕らでロードムービーズというアプリを作ったんですよ。短い動画を撮って、ムービーができあがるアプリだったんですけど、誰が撮っても具合よく見えるためにどうすればいいかを考えてシステムを作ったんです。

その結果、みんな気持ちよく使ってくれて、ユーザーもたくさんいて、たぶん僕の手がけた仕事のなかで、いちばん女子高生に知られていたんじゃないかな(笑)。でも、そこに注ぎ込まれているのは、30秒の動画をどう素敵に見せるか、というCM的ノウハウなんですよね。だから人間が見て気持ちいいとか、面白いと思う部分は、プラットフォームが違っても、そんなに大きく変わらないのかなと思ったんです。

―根本のメソッドやセオリーみたいなものは、既存の映像表現に入っていたかもしれない。

保持:そうですね。電通って会社はあらゆる業界とお付き合いがあるので、そこで得た知見を、新しいプラットフォームに活かしたり、新しい場に出かけて使ったりできればと思っています。ただ、もしこれまでの歴史と不連続なポイントがあるとしたら、テクノロジーが飛躍的に進化するタイミングでしょうね。

たとえば人工知能なんて最たるもので、囲碁が3千年かけてやってきたものを断ち切って、変化させてしまう。進化したテクノロジーは、そういう状況を引き起こす可能性があるから、僕たちはそこで抵抗勢力になるのではなく、いい世の中のために使えるようにしていかなきゃいけないのだと思います。

- リリース情報

-

- SETA

『金魚鉢』(CD) -

2016年2月14日(日)発売

価格:1,080円(税込)

SBLB-0001

- SETA

- レーベル情報

-

- 渋谷のレーベル合同会社

-

「渋谷のレーベル合同会社」とは、「クリエイターの才能を開放する!」というコンセプトの元設立されたクリエイティブオリエンテッドなレーベル。シンガーソングライター・SETAは、渋谷のレーベル合同会社の音楽部門「しぶレコ」第一弾アーティストとなる。

- プロフィール

-

- 保持 壮太郎 (やすもち そうたろう)

-

コピーライター / CMプランナー。東京大学工学部卒業後、2004年に電通入社。人事局配属を経てクリエーティブ局へ。 主な仕事にHondaインターナビ「Sound of Honda / Ayrton Senna 1989」「RoadMovies」、映画「テルマエ・ロマエⅠ/Ⅱ」、Gungho「パズドラ×嵐」、三井不動産「BE THE CHANGE」など。Cannes Lions グランプリ、D&AD Black Pencil、Adfest グランプリ、ACC賞 グランプリ、TCC賞、文化庁メディア芸術祭 大賞、日本パッケージデザイン大賞 金賞、ほか受賞多数。Advertising Age誌のAWARDS REPORT 2014においてコピーライター部門世界2位。

- 小林大祐 (こばやし だいすけ)

-

映像ディレクター。京都造形芸術大学 情報デザイン学科卒。2005年電通テック入社。2010年電通クリエーティブX入社。『第1回Pocket Fiim Festival』大賞受賞。2011年『東京インタラクティブADアワード』クロスメディア部門ブロンズ受賞。第16回文化庁メディア芸術祭エンターテイメント部門審査委員推薦作品。『映像作家100人 2013』掲載。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-