ロンドンを拠点に世界各国で活躍するダンスアーティスト南村千里と、『リオ五輪』フラッグハンドオーバーセレモニーのテクニカルパートを担当したライゾマティクスリサーチによるダンスパフォーマンス『ノイズの海』が上演される。聴覚に障がいを持つ、ろう者でもある南村が感じる音楽と、聞こえる人が感じる音楽は、どこが同じでどこが違うのか。「聞こえない」という視点からの「音 / 音楽」を、ライゾマティクスリサーチが開発したテクノロジーを使った表現で拡張していく本公演は、「音楽とは何か?」に迫る画期的な内容となりそうだ。

今回の鼎談では南村千里と、ライゾマティクスリサーチの石橋素、原田克彦に、聞こえる人と聞こえない人が一緒に作品を作っていく中で、気付いたことを語ってもらった。聞こえる / 聞こえないの違いがあると、意識してコミュニケーションをとるようになる。しかし、聞こえるもの同士であっても「阿吽の呼吸」に頼ったり「分かったつもり」になっていないか、改めて突きつけられた。聞こえる世界 / 聞こえない世界からの表現のアプローチだけでなく、普段のコミュニケーションについても考えさせられたひとときだった。

ダンスは耳の聞こえない自分には無関係だと思っていたけど、「あれ、私、音楽がなくても踊れる」って。(南村)

―まずは、南村さんがなぜダンスを始めたのか、お聞かせいただけますか?

南村:大学時代は日本画を専攻しており、二次元の表現に何となく物足りなさを感じていました。そんなとき、障がい者とそうでない人とが一緒にダンスを踊る、イギリスのAmici Dance Theatre Companyのディレクターによるワークショップに参加する機会があって。

ダンスは音楽に合わせて踊らなければならないから、耳の聞こえない自分にとっては別世界のもの、無関係のものだとずっと思っていたんです。でも、そのワークショップに参加してみたら「あれ、私、音楽がなくても踊れる」って。言葉を使わなくても身体を使ってコミュニケーションできると気がつきました。それがダンスの世界に足を踏み入れたきっかけです。

―今回、ダンスだけにとどまらず、デジタルアートとコラボしたステージを作る理由はなんなのでしょうか?

南村:まず、私にとってパフォーマンスを創作する目的は「音」や「音楽」を「聞こえない世界」からとらえ直すということです。「音 / 音楽」は耳からだけでなく、他の感覚でもとらえています。それは私たちの五感に関わるテーマであり、普段どれだけ感覚を働かせながら生活しているのかを再認識することでもあります。

例えば、今、石橋さんは視覚を70パーセント、聴覚を20パーセント、あとの10パーセントは他の感覚を使っている。でも、原田さんは視覚を60パーセントしか使っていないかもしれない。私のように聞こえない人は、聴覚以外の感覚を活用する割合が当然増えるわけですね。

―意識はしていないですが、言われてみれば人によって使っている感覚の割合は違ってきますよね。

南村:そうなんです。そういう「感覚の割合」を活かす表現方法ってないのかなと思い、デジタルアートと融合した世界観を構想するようになりました。それを見た人が、普段活用している自分の感覚とは異なる世界に触れることによって、日常生活の中で駆使している感覚の割合が変化していくのを体感し、感覚について再考できるパフォーミングアーツを作り続けています。デジタルアートの分野で、日本は先端を走っていると思いますので、その中でもライゾマティクスリサーチさんと一緒に仕事ができることは、とても光栄なことだと思います。

―南村さんと一緒に作ることが決定したとき、ライゾマティクスリサーチのお二人はどのように感じましたか?

石橋:今までも僕らは、例えば『ヨコハマ・パラトリエンナーレ2014』で耳の聞こえないダンサーたちと『Music for the Deaf』というパフォーマンスをやったりしてはいたんです。でも、南村さんの掲げているテーマはすごく難しいし、南村さん自身の「音」のとらえ方を共有するのは簡単なことではないから、トライアンドエラーのしがいがあると思いました。 それに、僕は単純に聞こえない人の世界観はどうなっているのかを、ただ想像するのではなく、実際に会って話したり、一緒に作業したりするほうが、より想像しやすいのではないか、もうちょっと近づけるんじゃないかという気持ちもあって。

原田:今回ご一緒するにあたって、実際に南村さんのワークショップに参加したんですけど、そのときに南村さんから「『音』って何?」「『音楽』ってどういうもの?」って、すごく聞かれたんです。それに毎回うまく答えられなくて困りました。普段、当たり前に認識して通り過ごしていたことに対して「それって何だろう?」と、改めて考えさせられましたね。

―そういう、感覚をすり合わせるような話し合いを深めていく中で、お互いを分かり合えるようになりましたか?

石橋:そもそも分かり合おうとしていたかというと、そういう感覚でもなくて。完全に理解することは不可能だと思うんです。自分の脳は「聞こえる」前提で物事を感じ取っているわけだし、それで「聞こえない」状態を理解できたと言ってしまうのは違うかなと。

僕は子供ができてベビーカーを押すようになったんですけど、それまでは全く気がつかなかった段差が、駅の構内にたくさんあることに気づいたんです。持っている道具や目線がちょっとだけ変わったことで、今まで見ていた景色も変わりました。それに近い感覚なのかなと。

―「理解する」というより、想像するための「手がかり」が増えるというか。

石橋:そうですね。そうやって、手がかりが少しずつ増えていくことで、互いに近づくことができるのかなと思います。

イギリスで「聞こえないのね。で、何ができるの?」と言われて、「聞こえないこと」を活かすにはどうしたらいいのか考えるようになった。(南村)

―互いに近づくための手がかりや、感覚の割合の話にも繋がるのですが、南村さんが車に乗っていて、カーラジオから音が流れたとき、そのちょっとした振動の変化を感じ取ったというエピソードを伺って、感銘を受けたんです。

南村:その話もまさに感覚の割合の違いを感じますよね。助手席に乗っていたときに感じていたエンジンの振動と、それと違う種類の振動が急に入ってきたんです。運転していた友達に「この振動は何?」と聞いたのですが、友達はカーラジオの音が振動になっていることは気づかない。でも、話しているうちに「さっきラジオをつけたばかりだよ」って言われて、それで「ああ、じゃあさっきの振動はラジオの音だったんだな」って分かったんです。

口話と手話で話す南村。インタビュアーの質問は手話通訳が訳しながら取材を行なった。

―一つの感覚を制限されると、他の感覚を研ぎ澄ませてそういったことまで感じられるのですね。

南村:飛行機でも同じようなことが起きます。飛行機に乗ると車とは違う種類のエンジンの振動を感じます。それに離陸するとまた別の振動が加わるんですよ。なんだか分かります?

原田:え? なんだろう。

石橋:空気が当たる音?

南村:そう、風。風が飛行機の機体を叩く振動が伝わってくる。

全員:へえ!

南村:聞こえる人が同じように感じるのかどうか分からないですけど。話は変わりますが、もし今あなたが視界を奪われたらどうしますか?

―不安になりますね。今まで視覚で受け取っていた情報を、他の感覚で補おうとすると思います。音の響き方で空間を把握しようとしたり、どこに何があるか手で触って確かめたり。

南村:それが、まさに「感覚の割合が変わる」ということです。そういう感覚の違いを知って、お互いに歩み寄っていけたらいいですね。日本で初めて会った人と話すと「耳が聞こえなくて可哀想ですね」とか「大変でしょう? 苦労されているのね」みたいな反応ばかりで、「じゃあ、こちらが何かして差し上げますよ」というスタンスの方が多かったのです。私自身もそういう社会で育ってきたから、それが普通だと思っていました。

でも、コミュニティーダンス(地域の人々が、アーティストとともに作るアートやダンス)を学ぶために1998年にイギリスに留学したときに、初対面の人に「私、耳が聞こえないので……」と言うと、「そう、聞こえないのね。で、何ができるの?」って返されて(笑)。その瞬間、それまでの価値観や観念が壊れました。それを機に「聞こえないこと」を活かすにはどうしたらいいのか考えるようになったんです。

―ないものを欲しがったり、持っていないことを嘆いたりするのではなく、今、自分が持っているもので何ができるのかを考えるということですね。南村さんは、イギリスで現地の劇団・Graeae Theatre Companyと国立サーカスセンターとの合同プロジェクトに参加して、『ロンドン・パラリンピック』の開会式(2012年)で、かなりチャレンジングな試みをされたとか。

南村:はい。私を含む数人の障がいのあるパフォーマーたちが参加した教育プロジェクトを経て、オーストラリアを拠点とするStrange Fruitというカンパニーとの共同制作で、エアリアル(空中パフォーマンス)を行ないました。彼らにとって障がいを持つ人たちとの共同作業は初めてでしたし、エアリアルには危険なイメージが強く、障がいを持つ人たちにとっても初めての挑戦でした。

―一緒にやってみて、いかがでしたか?

南村:新しいムーブメント(身体動作)が生まれました。例えば、足がある人はエアリアルフープに足を乗せることで下半身を支える。でも、足がない人は足で下半身を支えることができないわけで、動き方のコツも違うので、「足がない」という特性を活かしたムーブメントが生まれるんです。そういう違いが見えてくることもとても興味深かったですね。

私はダンスで使う音楽を選ぶことができないので、動きから「音楽」を作っているわけです。(南村)

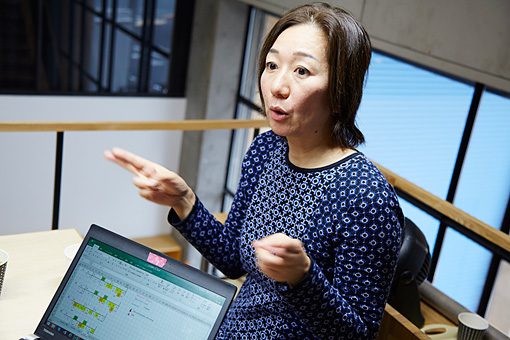

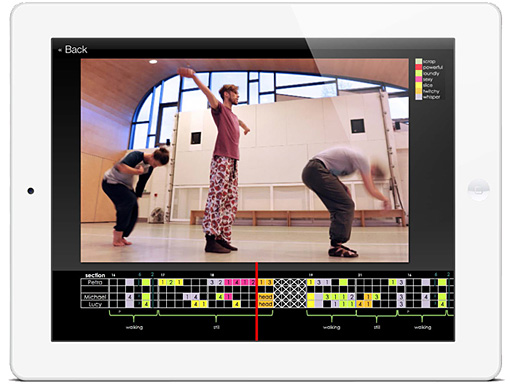

―南村さんは、体の動きから音楽を「記譜」にするアプリも開発されていますね。アプリの画面を拝見しましたが、音符ではなく数字が並んでいて驚きました。

南村:そもそも、「音楽とは何か?」を追求しようと思ったときに、まず音楽についての本を読み始めました。興味深く感じたのが、ジョン・ケージや武満徹などの音楽家が「音楽は数学的だ」と述べていることでした。音楽は見えないけれど、数字は見ることができます。それで数的秩序を応用した「記譜」を作り、その「記譜」を用いた振付を始めました。

私はダンスで使う音楽を選ぶことができないので、動きから「音楽」を作っているわけです。それが聞こえる人にとって「音楽」になっているかどうかは分かりませんが……、動きの長さ、大きさ、速さを数字で表記して、その数字を組み合わせたダンサーの動きが「音楽」になります。

南村のアプリ @Chisato Minamimura(公式サイトで見る)

―聞こえる人のダンスは、通常は音楽に合わせて振付を考えますが、南村さんのやっていることはその逆なのですね。

南村:はい。今回の公演は『ノイズの海』というタイトルなので、聞こえるダンサーたちに「あなたが考えるノイズを動きで表してください」と言いました。彼らの中には、それぞれ音 / 音楽の記憶が蓄積しているので、それを動きによって表してもらっています。その動きを音に置き換えて振付していきます。

『ノイズの海』メインビジュアル(公式サイトで見る)

―気の遠くなるような作業ですね。

南村:だから、日本だけじゃなく海外のダンサーにも、私と一緒に仕事すると、「他の振付家と一緒に作るよりも頭を使う」って言われます(笑)。

石橋:僕らのやっているエンターテイメントの仕事だともちろん音楽もあって、ダンスもあるんですけど、同じ振付を踊っていても、身体的な特徴とか、立ち居振る舞いとか、リズムの取り方とか、その人の持つ空気感や個性が見える。絶対にその人の持つ個性が出るんです。南村さんは、その「個性」の部分を最初から活かしながら、全体の構成を考えているのだと思います。

「これ、理解してるよね?」って思うのも錯覚というか、幻想なんですよね。(石橋)

―『ノイズの海』のために、ライゾマティクスリサーチでは新しいデバイスを開発しているそうですね。

原田:ええ。音を可視化する一つの要素として、ダンスに組み込めるものを使いたいということだったので、現段階では音に合わせて光るLEDの棒を作っています。

石橋:音って空間の中で広がっていくので、音自体を可視化するというよりは、音の発生源がどこなのかが分かるようになるといいと思っています。南村さんのダンスには、地面や手を叩く振付があるんですけど、空間上に棒を置いて、その近くで音が鳴ったことを光で指し示すものにしたいと思っています。

―なるほど。音自体ではなく、その発生源を分かるようにするというのはなぜなのでしょう?

石橋:聞こえている人は、その音がどこで鳴っているかを無意識にマッピングしているじゃないですか。「どこで鳴っているのか分からない音」というのは意外とない。「あのスピーカーから音がしている」「あのケータイから着信音が流れている」「何かの機械からノイズが出ている」とか。僕らは音が聞こえるから音の出所を瞬時に探すことができますけど、聞こえない人は、振動が伝わってもそれがどこから出たものなのかって分かりづらいと思うんです。

―先ほどのカーラジオの話とも繋がりますね。ムーブメントと語りとデジタルアートと演奏、キャプションというマテリアルをフルに使った『ノイズの海』は、五感を刺激され、意識させられるパフォーマンスになりそうですが、こうやってお話を伺っていると、「音楽って何なんだろう?」という本質を問われているような気がします。

南村:あなたにとって「音楽の本質」って何ですか?

―僕なりに考えて、まだそれが本当の答えなのかどうかは分からないのですが、音楽の本質とは「人間」そのものなのかなと思います。リズムやビートというのは心臓の鼓動であり、すべての楽器は声を模したものだとすれば、音楽というのは人間の体を拡張したコミュニケーションツールであり、その本質は「人間」なのではないかと。そして南村さんは、ご自身の体を使って「音楽の本質」に迫ろうとしているんじゃないでしょうか。

南村:なるほど。音楽の本質を理解できたらいいなと思っています。ただ、私の場合は「迫る」というよりも、音楽って不思議なものだなという気持ちが大きいです。私が今まで学んできたことを表現したら、聞こえる人にはどういうふうに見えるのかな、他の聞こえない人は私と同じように見えるのかなとか、楽しみながらやっています。

石橋:今、聞いていて思ったのは、南村さんとは「聞こえる / 聞こえない」の違いが歴然としてあるので、「ちゃんとコミュニケーションを取らないと」と意識しながら対峙する。でも、例えば僕と原田くんで、「これ、理解してるよね?」って思うのも錯覚というか、幻想なんですよね。それこそ「阿吽」で分かったつもりになっているけど、実際は僕と原田くんだって、ちゃんとコミュニケーションを取らないといけない。南村さんと一緒にいると、そういうことに気づかされます。

南村:そうですね。『ノイズの海』では、そういう気づきや、ダンス、ライゾマティクスリサーチさんの作られるデバイスなど、いろいろなマテリアルを使って、「感覚の割合」を変えるようなパフォーマンスをできたらいいなと思います。そして、音や音楽についてだけでなく、「聞こえない世界」とは何か、みなさんにとっての「聞こえる世界」とは何か、そういったことを考えるきっかけになったら嬉しいです。

- イベント情報

-

- あうるすぽっとプロデュース

『ノイズの海』 -

2016年12月15日(木)~12月18日(日)

会場:東京都 あうるすぽっと

アーティスティックディレクター:南村千里

テクニカルディレクション・エンジニアリング:Rhizomatiks Research

出演:

紅日毬子

菊沢将憲

酒井郁

田上和佳奈

南雲麻衣

望月崇博

- あうるすぽっとプロデュース

- プロフィール

-

- 南村千里 (みなみむら ちさと)

-

コンセプチュアル・ダンス振付家、ダンスアーティスト、芸術解説者。生後7か月目に聴力を失う。女子美術大学日本画学士号習得。ロンドンのラバン校卒業後、横浜国立大学大学院修士課程修了。2003年より2006年末まで、英国のCandoCo Dance Companyのダンスアーティストとして活動。現在、フリーランスアーティストとして、ロンドンを拠点に20か国40都市以上で公演、ワークショップを実施。きこえない視点からの視覚的音 / 音楽という、他にはない独創的なものに取り組んでいる。

- 石橋素 (いしばし もとい)

-

Rhizomatiks Researchディレクター。エンジニア、アーティスト。1975年生まれ。東京工業大学制御システム工学科、国際情報科学芸術アカデミー(IAMAS)卒業。フリーランスとして活動したのち、2008年に眞鍋大度と4nchor5 la6を設立。デバイス制作を主軸に、数多くの広告プロジェクトやアート作品、ワークショップ、ミュージックビデオ制作など行なう。やくしまるえつこmのPVや、『perfume 3rd tour -JPN-』武道館追加公演でのLED衣装などを制作。2011年『第15回文化庁メディア芸術祭』アート部門優秀賞受賞、同年『Prix Ars Electronica』インタラクティブ部門準グランプリ受賞。

- 原田克彦 (はらだ かつひこ)

-

Rhizomatiks Research所属。ハードウェアデザイナー、エンジニア。1981年生まれ。情報科学芸術大学院大学(IAMAS)メディア表現研究科修了。メディアアート / インタラクティブメディア分野の大学教員を経て、2014年よりRhizomatiksに所属。表現に関わるハードウェア開発 / エンジニアリングを手掛ける。主な参加プロジェクトはダンスインスタレーション『border』、YASKAWA×Rhizomatiks×ELEVENPLAY『motion』など。

- フィードバック 1

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-