1970年代から沖縄を舞台にしたドキュメンタリーや劇映画を制作し、『ベルリン国際映画祭』カリガリ賞を受賞するなど、世界を驚愕させてきた伝説の映画作家・高嶺剛が、約18年ぶりとなる新作映画『変魚路』を完成させた。

高嶺が敬愛する沖縄芝居の重鎮が主役を演じるなど、沖縄にゆかりのある濃厚なキャストとスタッフが名を連ねる本作。その出演者のひとりに、少々意外――けれども、ある意味納得の人物がいた。2015年に木村伊兵衛賞を受賞し、最近では宇多田ヒカル復帰第一弾となるポートレートを撮影するなど、注目を集める写真家・石川竜一だ。地元・沖縄の仲間たちを活写した鮮烈なポートレートで知られる彼は、映画初出演となる本作で、全裸で女性に石膏を塗りたくる青年など3つのサブキャストを演じる。

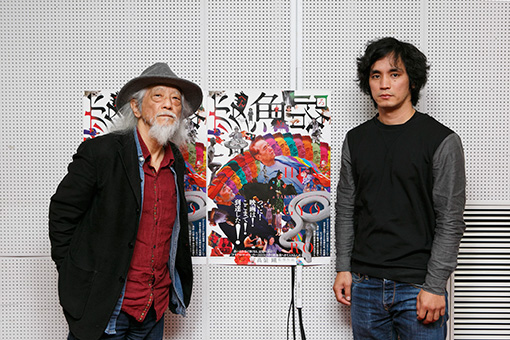

今回、希代の映画作家・高嶺剛と気鋭の写真家・石川竜一の対談を企画した。1948年生まれの高嶺と、1984年生まれの石川。世代は大きく異なれど、同じ沖縄で生まれ育った表現者として、彼らは自らの表現に、そして沖縄という土地に、どのような矜持を持っているのだろうか。生ぬるい現代を惑わしながら刺激し続ける、世代を超えた二人の表現者のダイアローグ。

これまで沖縄の作品って、何かぬるいなあと思うことが結構あったんです。(石川)

―まず、どういう経緯で映画『変魚路』に、石川さんが出演することになったのでしょう?

高嶺:経緯も何もないよ。撮影現場に行ったら、たまたまいたっていう(笑)。石川が何者なのかもよくわからなかったし。

―どういうことですか?(笑)

高嶺:スタッフに、ヌードシーンがあること、女装のシーンがあることを伝えていて。で、誰かが連れてきたんだと思います。

石川:今回の映画の美術をやっている現代アート作家の方や助監督と前から付き合いがあって、声をかけてもらったんですよ。

高嶺:連中はどういうオファーをしたわけ?

石川:えっと、「脱げて動ける人が欲しいんだけど、いけるでしょ?」「いけますよ」みたいな感じで(笑)。

―石川さんは、沖縄の大先輩である高嶺監督の作品について、どんなイメージを持っていたのでしょう?

石川:撮影が始まる前に、『夢幻琉球・つるヘンリー』(1999年)とか『ウンタマギルー』(1989年)とか高嶺監督の過去作を見て、「やばっ!」って思いました。というのも、沖縄で生まれる作品に対して、僕がそれまで持っていたイメージと、ちょっと違っていた部分があって。

―イメージというと?

石川:これまで、沖縄から出てくる作品って、何かぬるいなあと思うようなことが結構あったんです。だから、高嶺さんの映画を見たときは結構ビックリして、すごく勇気が出たんですよね。こういう人がいて本当に良かったってうれしくなった。高嶺さんの世代はすごいパワーがあるなと思いましたね。

―石川さんのまわりの世代はともかく、高嶺さんくらい上の世代は、結構やばいぞと。

石川:そう。写真でもそうなんですけど、沖縄のもの作りって、世代間でちょっとブランクがあるような気がするんですよ。

高嶺:ブランク?

石川:高嶺さんとか、石川真生さん(1953年生まれの沖縄出身の写真家)とか、僕の上の世代を見ていると「おおっ!」ってなるんです。でも、それ以降、沖縄からあまり突出したものが出なかったということが、特に写真の世界ではよく言われています。

高嶺:アートや写真、音楽は結構好きなようにやっていると思うよ。もちろん何にでも枠があるので、単純比較はできないがね。映画の場合はどうにも、しきたりというか、窮屈な制度を感じる。個人の意見を出すとマイナー扱いをされてしまう。特に、僕が作るような映画は、「これは映画ではなく、ホームムービーだ」みたいなことを、よく言われるわけ。

―確かにその傾向はあるかもしれないですね。

高嶺:作るほうも、ついみんなの共通意見を汲んで、沖縄を代表しなきゃいけないような気持ちになりがちで、自分の身近なことを言うと、個人的すぎるのかなと思ってしまう。

石川:そうですね。ただ、やっぱり写真の世界でも、社会的な何かを持っていないと、それは写真とは言わないという雰囲気はちょっとあったみたいです。

高嶺:それがないと共有しにくいのかね。個人的なものは作り手の勝手なプライベートワークだろって。僕が8ミリを撮り始めた1970年前後は、世間一般でも、政治的な動きがはっきりと分かる時代だったので、日本復帰とかベトナム戦争とか、そういったことを避けては通れない風潮があったんですよ。

もちろん、個人と社会は、さまざまな形で密接に繋がっているから、切っても切れるものではない。だけど僕はやっぱり、そういう中で「個人」がどうなのか、というところを撮りたかった。

―社会的である前に、個人として映画を撮っていると。

高嶺:映画はなかなかひとりじゃ作れないから、集団で基本構想をある程度共有して、予定調和的にやっていくことが強いられるわけだけど、そういう中でも、周囲と共有できた平均点を前提にするんじゃなくて、個人の目の資質がトドメになるんだよ。

決定的な瞬間や象徴的なものを切り取るのは、報道的な価値はあるのかもしれないけど、その一点で止まってしまう。(高嶺)

―高嶺監督は石川さんの写真をどんなふうに見ているのですか?

高嶺:石川は普通の写真家が決めて撮るところを、あえて外しているような感じがあるよね。そこが面白いです。あと、写真に撮影以前の行為やその場の空気がちゃんと感じられる。そこがすごくいいと思いました。

石川:ありがとうございます。

八重瀬 YAESE, 2014 / 石川竜一『絶景のポリフォニー』より

那覇 NAHA, 2013 / 石川竜一『絶景のポリフォニー』より

高嶺:で、そういう「外し」が何で面白いのかっていったら、一点集中の決め打ちの写真というよりも、前後上下左右が感じられるからなんだよね。写っているものだけじゃなくて、それが浸っている空気が感じられる。そのへんが「外し」の効果かなって思ったけど。

石川:僕は、一番面白いのって頂点じゃなくて、その周辺だと思うんです。そこに行くまでの流れと、そこを過ぎたあとのこととか。だから、頂点という一点を、できるだけ避けているところはあるかもしれないです。

高嶺:それはつまり、「ええとこ取り」をしないってことだよね。決定的な瞬間や象徴的なものを切り取るのは、報道的な情報価値はあるのかもしれないけど、その一点で止まってしまうからね。だから、君が言う「頂点を持たない」というのは、自分の答えを押し付けないというか、人や物事を決めつけないっていうことなのかな。

石川:そうですね。そうであればいいなと思っています。

高嶺:なるほど。まあ、『変魚路』を撮影をしているときは、君がたまたまいたからやってもらっただけなんだけど、後から君の写真を見たりすると、ちょっと現場で注文が足りなかったと思いました。

映画『変魚路』より。石川は全裸で女性に石膏を塗りたくる青年も演じる

―ヌードになったり女装したり、いろいろやっていましたが。

高嶺:彼の写真を見たら、あんなもんじゃないでしょう(笑)。まあ、あんまり映画を崩さないようにと、遠慮したのかもしれないけど。どうだったんだろう、実際のところは。

石川:映画に出ること自体、初めての体験だったので、自分がどういう状況で何をやっているのかも、よくわからなかったです(笑)。でも、できあがった映画を見たときは「おおっ」って思いました。普段自分が撮っている写真は、自分がコントロールしてできあがるので、映画だとこういうできあがりになるんだっていうのを初めて感じました。

高嶺:写真を撮ったあとって、被写体のことを、自分のものだと思ってしまうことってあるの?

石川:そのあたりはちょっと言葉にしづらい部分があるんですけど……。写真は一応僕が撮って、僕が並べていくものじゃないですか。

高嶺:僕が僕がってなるのか。

石川:いやいや、最終的には僕が並べるものだからこそ、撮影のときは、できるだけ自分を消したいと思っていて。

高嶺:以前、8ミリを撮っているときに、それをものすごく感じました。撮っている風景や人が自分のものになったような気になるわけ。で、そこにいるおばあさんとかを撮ると、そのおばあさんのことも、ものすごく愛おしくなってね。

ましてや、それを繰り返し見ているうちに、まるで自分の身内みたいな感じがしてきて、自分のものだと錯覚してしまう。だけどそれは、相手からすれば関係ないことで、勝手に自分のものになったような気にならないでくれっていう話ですよね。

石川:まあ、そうですよね。

高嶺:ただやっぱり、撮る側と撮られる側っていうのは、五分五分にはならないんだよね。撮っている本人にその気がなくても、何かの比喩になっていたりする場合がある。それに、すっかり打ち解けて、説得性を持っているはずの撮影でも、いつの間にか盗み撮りになっていることがある。

―盗み撮りですか。

高嶺:僕がやっているような映画は「フィクションだから」って開き直って成立させているんだけど、写真家はどう成立させているのかな。要するに、相手からその写真撮影がOKかどうか承認を得たとしても、それを持って帰って、後処理や編集をするわけじゃない。そのへんの気持ちの納め具合はどうなっているの?

石川:そこは映画と写真の違うところですよね。僕は撮影のときに、できるだけその場で感じた「あっ」っていう気持ちのまんまで写したいんです。そうすることで、目の前にあるものを引き受けられるんじゃないかと思っていて。そのあと写真を選ぶ段階で、これが何なのかということを、自分で考えていくというか。だから僕は何かを探しに行かないです。撮ろうと思って、撮りにいかない。

高嶺:なるべく先入観を持たない、生の目で見ていくってことか。あらかじめ自分で答えを持っていかないんだね。

基本的にフィクションとはいえ、その土地の持っている「湯気」みたいなものをすくいたい。(高嶺)

―映画『変魚路』のことも聞かせてください。劇映画としては、実に18年ぶりの作品になりますが、本作を撮るに至った経緯というのは?

高嶺:別に頼まれたわけでもないし、多分、金が儲かるわけでもないし、世の中のためにもなっていないような気がする。撮りたいっていう気持ちなんですよね。せめて一太刀みたいな。単純な動機です。

あと、沖縄でそれをやりたいということからは、もう逃れられないと思っていて。僕は沖縄に限定したほうがのびのびできるというか、理屈ではなくそれが自分だと思うし、その中で自分を泳がせるようにやっていきたいと思っています。

―文字通り、ホームグラウンドというか。

高嶺:そう。でも、だからといって、沖縄に縛られることもない。多分沖縄の人も、僕の映画を沖縄の映画だとは思わないだろうし。映画は沖縄のために、沖縄は映画のためにあるわけでもない。僕が沖縄で右往左往しながら、勝手に撮っているだけだから。

―先ほど言っていた、あくまでも個人を立脚点とするということですね。

高嶺:ただ、僕の作品は基本的にフィクションとはいえ、その土地の持っている「湯気」みたいなものをすくいたいなって。映画が土地から離れて独立した物語性を持つんじゃなくて、どんな映画の目的があっても土地と同調させることを心掛けています。

だから僕は役者さんにも、言いづらいが、その土地の「湯気」と同調してくれということを言っている。別の場所で撮れば、それはまた別のものになってしまうしね。ひたすら沖縄で撮りたいと思っているよ。

―高嶺監督が生まれ育った沖縄だからこそ感じることのできる「湯気」というか。

高嶺:沖縄芸能が面白いんですよね。僕が思っている「湯気」や土地性みたいなものを感じさせてくれるし、今回主演してくれた平良進さん(俳優、演出家。沖縄芝居を中心とした劇団「綾船」主宰)と北村三郎さん(沖縄出身の俳優、演出家)みたいな沖縄芸能のほとんどの方は、存在そのものが沖縄ですからね。それが最大の魅力です。そのような人たちが、沖縄の実際の空気の中で、芝居をするのですから、それはもう大変なことになるわけよ。

―そういう人たちを、高嶺監督は撮りたいと。

高嶺:ひそかにですけどね。フィクションの中に僕の毒を混ぜますが、沖縄芸能の人たちは、全然動じない。知らんふりしているのは、あちらなのか、こちらなのか、分かりませんがね。

石川:あの方たちの存在感は、ホントすごいですよね。何が作りもので何が自然なのかわからないというか、その境目がどんどんなくなっていくような感じがします。

写真に起承転結は求めないのに、何で映画にだけそれを求めるの?(高嶺)

―具体的にはどんなふうに映画を作っていくのでしょう。いわゆる台本みたいなものはあるのですか?

高嶺:全シーンが書かれた字の台本はないけど、僕の頭の中にあります。

―監督自身が、現場でどんどん演出していくみたいな?

高嶺:演出意図はあんまり言ってはいない。僕は口ベタだし、役柄のベースになっている沖縄人の気持ちっていうのは、もうすでにあるものと思ってキャスティングしていますから、だから、あとはどこをどう歩いて何をするのかっていう仕草などを、具体的に示すことが、僕のやり方だったと思います。

石川:そこがちょっと写真の現場と似ていると思いました。アドリブで映画全体が動いていくような感じというか。

高嶺:これは臨機応変と言ってほしいね(笑)。アドリブっていうと、まるで、僕が思いつきで勝手にやっているみたいだけど、役者さんの呼吸に即した臨機応変な態度で撮影しているんです。

石川:(笑)。それはやっぱり、場所とか人とのコミュニケーションの中で映画が動いていくということですか?

高嶺:そう。君の場合は普通の人を撮っているけど、僕は契約された人たちとの関係性の中でやっているから、その違いはあるかもしれないけどね。でも非常に流動的ではありますよ。そういう意味で、石川の呼吸の具合がうまく掴めなかった。

石川:でも、さっき高嶺さんが言っていたような、土地の「湯気」っていうのが、実際完成した映画を見ていると、ホントに明確に感じられて……。全体から立ち上がってくる感覚を、見る人全員が感じられる形にして伝えるという映画の作り方があるんだって、ちょっと驚きでしたね。

高嶺:でも、そういうのは写真の世界では当たり前でしょ? 僕は意味の説明だけの写真は苦手だね。

石川:そう。だから、いろんなところで「あ、これは写真っぽいな」って思ったりしていました。

―説明とか意味ではなく、イメージで伝えるというか。

高嶺:感性とか個性という言い方をすると、どことなく気恥ずかしさがつきまとってくるものだが、映画の場合は動きが映るからね。「湯気」そのものの実像は映らないけど、石川の写真に写る人たちは、いきなり「感じさせる」部分と、もしくはその逆の「読め! 感じるな!」という部分が同居している気がする。僕のこじつけかなぁ。

―完成した映画『変魚路』を見て、石川さんは、どんな感想を持ちましたか?

石川:感覚的なアプローチに「わっ」って思ったので、ストーリーらしきものっていうのは、もう全然わからない(笑)。

高嶺:一般的なものと比べるとちょっと変わってはいるかもしれないけど、ストーリーはあるんですよ。「ストーリーがないですね」「お話はどうでもいいですよね」って言われたら、そうでもないって僕は言いたいんだけど。

―いわゆる起承転結みたいな話とは違うというか。

高嶺:写真には起承転結をそれほど求めないのに、映画となるとすぐそれを求める。人はスクリーンの前に座ると、ものすごく保守的になるんですよ。とても斬新なことをやっている人でも、スクリーンの前に座った途端、ものすごく古くさいことを言い出す。人は他人の「わからん」には冷たいものだ。

石川:でも、確かに座って初めの何分かを見て、僕はこの作品を自分の頭の中の映画に置き換えていくことをあきらめましたからね。もう受け取るしかないっていう。

―『変魚路』というタイトルからして、普通の映画ではない感じがしますものね。

石川:そうですよね。それに、この映画にはいろんなフェイントがあります。完全にどっかへ飛んでいって突き放すわけでもなく、ちょっと引き込みながら、でもその中心には引き込まないみたいな。

高嶺:そういうのはサッカーの試合とかだったら、当たり前だからね。攻めるばっかりじゃなくて、ちょっと引いたり横にいったり……、最後にゴールを決めればいいんだからさ。

石川:そうですね。

高嶺:結果的に何かを撮らなきゃいけないけど、ぬり絵をするみたいに、予定調和の答えを持って臨まないということが、最低限の礼儀だと思うんだよね。もっとも、撮影の目的を持たないと困ってしまうけどね。

―この映画に登場するキーワードのひとつ「むどぅるちゅん」=「頭をカラにする」みたいな感じでしょうか?

高嶺:小さな答えをぎゅうぎゅうに詰め込んだ頭で臨んでも全然面白くないんですよ。考えるよりも現場のほうが絶対面白い。最初から頭をカラにしたほうが――「むどぅるちゅん」で臨んだほうがいいと思う。そしたら、どんどん入っていけますから。

- 作品情報

-

- 『変魚路』

-

2017年1月14日(土)からシアター・イメージフォーラムで公開

監督・脚本:高嶺剛

音楽:

ARASHI(坂田明、ヨハン・バットリング、ポール・ニルセン・ラヴ)

ほか

出演:

平良進

北村三郎

大城美佐子

川満勝弘

糸数育美

河野知美

山城芽

西村綾乃

親泊仲眞

内田周作

花井玲子

石川竜一

配給:シネマトリックス

- プロフィール

-

- 高嶺剛 (たかみね ごう)

-

映画監督。1948年、沖縄県出身。高校卒業まで那覇で過ごしたあと、国費留学生として京都教育大学特修美術科に入学。日本復帰前後の沖縄を映した8ミリフィルム作品『オキナワン ドリーム ショー』でデビュー。1989年に発表した『ウンタマギルー』で『ベルリン国際映画祭』カリガリ賞など、国内外で多数の賞を受賞。『山形国際ドキュメンタリー映画祭』や、ニューヨークの『アンソロジー・フィルム・アーカイブ』で特集が組まれるなど世界で注目される。デビューより沖縄を舞台にした劇映画など、映像作品を制作し続けている。

- 石川竜一 (いしかわ りゅういち)

-

写真家。1984年、沖縄県出身。2010年より写真家の勇崎哲史に師事。翌年、東松照明デジタル写真ワークショップに参加。2012年『okinawan portraits』で第35回写真新世紀佳作受賞。2014年、写真集『絶景のポリフォニー』『okinawan portraits 2010-2012』を刊行し、第40回木村伊兵衛写真賞受賞。2015年、日本写真協会賞新人賞受賞。主な個展に、2015年『zkop+』、2016年『考えたときには、もう目の前にはない』。主なグループ展に2014年『森山大道ポートフォリオレビュー展』、2016年『六本木クロッシング2016展:僕の身体、あなたの声』『野生派、夜明けの不協和音』など。2016年9月には写真集『okinawan portraits 2012-2016』(赤々舎)を刊行。

- フィードバック 1

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-