展示室に飾られた作品を壁から引き剥がし、ギャラリーとはまるで異なる文法を持った劇場空間にカオティックに構成する——。そんな野心的な展覧会『詩情の森―語りかたられる空間』が、KAAT神奈川芸術劇場で4月30日より開催される。鑑賞者と対面していた作品は空間を仕切る環境の一部となり、「森」のようにその中を歩く人を囲む。上下前後左右に移動する視線が、作品からさまざまな表情や物語を引き出す展示だ。

今回は、同展の出品作家で彫刻家の角文平と、その最終日に関連3施設を開放して行われる『オープンシアター2017』に参加する漆芸家の石塚源太、そして企画者であるキュレーターの中野仁詞を招き、『詩情の森』のテーマでもある、環境と人と作品の絡み合いを中心に話を聞いた。角は都市生活における身体感覚の違和感を、石塚は漆が与える触覚的な記憶を作品に落とし込んできた。彼らの考える場所と制作の関係とは?

出品作家には、劇場が持つ機能や設備を最大限活かせる作家を選びました。(中野)

―『詩情の森』は、劇場空間を使った現代美術展という面白い試みですね。

中野:展示空間というと、一般的には白い壁で展示用の照明も揃っている、ホワイトキューブの空間が思い浮かびますよね。しかし、劇場という場所には白い壁はないですし、照明も暗闇に光を加えながら作っていくんです。

そんなギャラリーとはまるで異なる性格を持った空間で、美術をどう展開するかという実験をKAATでは数年前から行なっています。今回は、劇場空間に作品を展示して、森を巡るように歩きながら作品を見てもらおうとしています。

―展示の平面プランを見ると、まるで庭園のように作品が配されていますね。

中野:まさにそのイメージです。歩きながら見てもらい、作品との距離感や視点の変化から、どんな言葉を受け取ってもらえるかが、今回の大きなテーマになります。美術館ではなかなか天井にものを吊ったり、床に釘を打ったりできないですが、劇場ではそれが当たり前にできる。

『詩情の森』の展示プランは、鑑賞者の導線を想定して展示作品が構成される、庭園のような空間構成

中野:今回は、そんな劇場が持つ機能や設備を最大限活かせる作家を選びました。たとえば、日本画家が4名含まれていますが、白い壁とセットになることが多い日本画をギャラリー空間から引き剥がして、美術のソフトとハードの境界をなくす展示にしたいと考えています。

―作品自体が空間を仕切る役割も兼ねていて、導線を形成しているんですね。

中野:ええ。具体的には、入口を入ると三瀬夏之介さん(既存の日本画の枠にとらわれない多彩なイメージと手法の作品を多数発表している日本画家)の巨大な作品がドンと垂れ下がっている。これはある種、パーテーションの役割も果たしていて、その奥の世界を見せないようになっています。

さらに奥に歩いて行くと、橋のような台が置かれていて、その上から金子富之さん(妖怪、精霊、神仏を表現した作品を国内外で多数発表している日本画家)の龍の絵を、まるで川底に潜む龍のように見ることができたり。今日お越しいただいた角さんの家の作品は、この森に住まう住人のようなイメージなんですね。

三瀬夏之介 上:『日本の絵—執拗低音—』下:『日本の絵—執拗低音—』2015年

ギリギリの自立という彫刻の問題と、都市で感じた不安定さをリンクさせて制作している。(角)

―作品との距離感が本展のひとつのテーマとのことでしたが、角さんの作品では、地元の福井から上京して感じた、都市生活における身体感覚が大きなベースになっていますね。

角:僕が育ったような田舎だと、先祖代々の土地に立つ家に住むのが当たり前なんです。隣同士も離れていて、音も気にならないような場所で高校まで暮らしてきた。それが上京してみると、高層ビルに住む人がいたり、自分が地上からどの程度の高さにいるのかをふと忘れる瞬間があったりして、その不安定さに驚きを感じたんですね。

―寄る辺なさというか、地に足が付いていない感じがあった。

角:一方で、重力からいかに自立するのかというのは彫刻にとっても根本的な問題で、この『空中都市』という作品は風が吹くと揺れるんです。そうしたギリギリの自立という彫刻の問題と、都市で感じた不安定さをリンクさせて制作している。家をモチーフにすることが多いのは、それが生きるとか死ぬとか、生命の根源に関わるモチーフだからです。

角文平『空中都市』2011年 Photo:Yoichiro Tanaka

いかにあり得ない状況を作り上げるかに挑戦したいですね。(石塚)

―他方、石塚さんは『オープンシアター2017』への参加ですが、漆の質感が人に与える感覚を制作の軸にしている。その意味では、展覧会『詩情の森』自体とも近い関心があるのかなと思います。

石塚:そうですね。漆は樹液から採られた、ある意味生き物のような素材ですが、それに有機的なフォルムを与えて、見る人の動きによって表情が変わる、触覚的な記憶が呼び出される作品を作っています。昔言われたのは、「見ていると唾が出てくる」と。無意識の部分で人の触覚性に訴えてしまう、そういう素材の力を引き出したいんです。

石塚源太『感覚の表裏#2』2016年 Photo:Takeru Koroda

―ものの質感に注意を払って過ごしている人は少ないでしょうが、じつはさまざまなものに触れながら、無意識にいろんなイメージを持っているのかもしれません。

石塚:日本語って、擬音語や擬態語が多いですよね。その感性と、素材を扱う工芸という領域は、相性がいい。漆ならツルツル、陶芸ならザラザラとか、触覚的に表現できるのが工芸のひとつの特徴です。普段の生活においても、人はいろんなものに触れたり見たりしているわけで、無意識に感じているその質感を僕は漆で見せたいなと。

中野:漆を使った作品を劇場で見せること自体、あまりないことですよね。劇場でやる展示なので、空間に対して対極的なものを見せたいと思っています。日本画や工芸や彫刻など、素材と向き合う作家を多く扱いながら、いかにあり得ない状況を作り上げるかに挑戦したいですね。

東京、京都、秋田、山形。各地のコミュニティーを混ぜ合わせたいという思いがある。(中野)

―『詩情の森』の作家の並びを見ると、土地の伝承や信仰を取材するなど、風土と対峙するような作品を作る作家が多いと感じますが、何か意図があるのでしょうか?

中野:それは、たまたまかもしれません。ただ今回、日本画の作家たちは山形の東北芸術工科大学にゆかりのある作家で、マテリアルの使い方やモチーフの神話性、民間伝承的な雰囲気に、東北の風土はすごく出ていると思います。

地域の問題で言えば、美術大学の周囲にある作家のコミュニティーは意識しますね。日本で美大が集まっているのは東京と京都。東北には秋田と山形に美大がありますが、そうすると必然的にそのまわりに作家が集まる(笑)。そうすると、コミュニティーの周囲だけで作り手と鑑賞者が成立してしまうので、コミュニティー同士の交流があまりないんです。

角:それは実感としてわかります。

中野:そうした各地のコミュニティーを混ぜ合わせたいという思いはあります。『オープンシアター』も、京都を拠点にしている石塚さんをはじめ、関西勢が多いんです。

石塚:たしかに、僕がずっと京都で活動をしている理由には、人のつながりができていることや、材料調達がしやすいことがあります。代々やっている漆屋もあり、材料がなくなったら自転車ですぐに買いに行けるし、ケミカルな実験をしようとしたら、それをサポートしてくれる場所もある。そういう環境からか、関東方面であまり展示はしていなかったのですが、中野さんがよく京都に来て、混ぜようとしている感じは伝わっていました。

田中望『モノおくり』2013年 『詩情の森―語りかたられる空間』出品作家

藤堂『Debris-Ntnl Stdm (Tokyo)』2016年 Photo:Keizo Kioku 『詩情の森―語りかたられる空間』出品作家

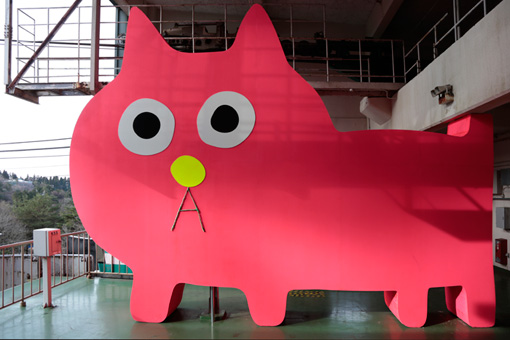

飯川雄大『デコレータークラブ-Mr.Kobayashi,The Pink Cat』 2016年 『オープンシアター2017』出品作家

小林耕二郎『動物と動物のあいだ』2016年 Photo:Hayato Wakabayashi 『オープンシアター2017』出品作家

作品は鑑賞者それぞれの感覚のズレを通して、対話を生む場所。(角)

―現代美術というと、抽象的な空間で行われる知的なものというイメージもありますが、最近は具体的な土地にこだわって住み、それを制作に反映する作家も多いと感じます。石塚さんは京都という土地と、ご自身の作品には関係があると思いますか?

石塚:作品に反映されているかはわからないですが、京都だと古いものを見ようと思ったらすぐに行ける良さはありますね。無意識に周囲の環境も取り込んで制作している部分はあります。

中野:風土から受ける影響は、無意識のうちに熟成しているものだと思います。僕がなぜキュレーションのメインをインスタレーションにしているかと考えると、子供の頃から地元の藤沢から近い鎌倉の庭園に、よく連れて行かれたからなんです。庭園は石や木と自分の関係性を味わう一種のインスタレーションで、その影響は確実にあると思う。

―角さんはむしろ、土地を離れたことで、感覚の違いに驚いたわけですよね。

角:僕は現代美術を心ざしたのがわりと年を取ってからで、大学では工学部に通っていたんです。それは地元では、美術をやるという発想自体が生まれなかったからなんですが、ものを作ることは好きだったので、上京してから金工に移り、そして彫刻を始めた。なので、最初から現代美術の問題を抽象的に考えるというより、暮らしている場所や生活から出てくることをモチーフにしてきました。

石塚:2013年に、アートフロントギャラリー(東京・代官山)で角さんの展示をたまたま見たんです。そのとき、素材を見せることに意識的な作家だなと感じて。プレーンにも作れるのに、わりと手つきやテクスチャーがあったので、いま金工出身と聞いて腑に落ちましたね。

角文平『L字の丘の城』2011年 Photo:Yuichiro Tanaka

―福井でやられていたものづくりとは?

角:それはいわゆる美術ではなく、山で伸びた枝を鉈で切り、それで何かを作ったり、畑を耕したり、小屋を建てたり。そういう生活に密着した制作が、現在につながっている気がします。

いまでもアーティストである以前に、普通の親として感じることや、日常生活で感じることがすごく大事。何でこんなに電車が混んでいるのかとか、埋立地に人が住んでいることの不思議さとか、そんな疑問も作品のモチーフにしています。だけど一方で、作品を通して人との感覚の違いが浮き彫りになることも面白いんです。

―というのは?

角:たとえば『一戸建てマンション』という、一戸建ての住宅を金属で貫いて、高く組み上げた作品があるんです。自分の中では、これだけ地面から離れ、密着して生活していることの違和感を表現しているつもりが、「かわいい! ここに住みたい」と言う鑑賞者もいて(笑)。僕が抱いているのはあくまでひとつの感覚であって、答えがあるわけではない。作品はそれぞれの感覚のズレを通して、対話を生む場所だと思います。

―今回の会場も、ホワイトキューブではない特殊な空間ですが、作品とそれが展示される場の関係は、いま広く問われていますよね。それこそ言い尽くされたことですが、各地で増加する芸術祭でも、その場の性格をいかに取り込むかが課題になっています。

角:単純に土地の魅力や文脈を絡めたものでないと、見ることも、作ることもつまらないですよね。どの分野でもそうでしょうが、なぜそれをやるのかという意味が重要で、別にここじゃなくてもいいものは、やる意味がないし、見たくない。僕も芸術祭に参加するときは、そこでやることの意味を明確にすることを、とても意識しています。

工芸の場合、良い「もの」を作ればそれでいいと思ってしまうところがいまだに多い。(角)

―石塚さんは「工芸の家」というプロジェクトもやられていて、宿として改修された元アパートの木造物件の階段を漆で塗っています。あれも、あの場でやることの意味が重要ですね。

石塚:そうですね。あのプロジェクトは、工芸にたずさわる作家たちが、どういう風に建築と関われるのかという問題意識でやっているものです。2015年にオープンしたKYOTO ART HOSTEL kumagusukuの改修前の既存の構造や意匠に工芸の技法を用いて参加しました。僕は、元々あった階段を漆の工程ごとに塗り分けた。

石塚源太『漆塗りの階段』 2014年 Photo:Nobutada Omote collection:OZASA KYOTO

石塚:普段の制作では、どうしても完成品の表面しか見せることができないですが、漆の世界ではプロセスに重きが置かれていて、ある表情の表層の下にある技術がすごく大事なんです。それを見せられないかと思ったんですね。ものを置いて見てもらうのとは違い、階段に触れることと見ることが重なる体験を作りたかったんです。

―そもそも、工芸家が建築にどう関わるかという問題意識はどこから出てきた?

石塚:「工芸の家」は、「APP ARTS STUDIO」という工芸を作り手の視点から読み解き、その制作の方法を探っていくユニットのひとつのプロジェクトなんです。ギャラリーで飾られる作品とは違い、どう別の視点で仕事を展開できるのか。普段は、「もの」を対象に制作してしまいがちなんですけど、ここにはそれが空間に広がる面白さがあります。

角:その問題意識はわかります。僕もそうだったんですけど、とくに学生のころは、「もの」の想像力は働く一方、周りの空間までの意識はなかなか持てないんですよね。とくに工芸の場合、良い「もの」を作ればそれでいいと思ってしまうところがいまだに多い。でも、工芸家もただ器を作っていては生きていけなくて、どのように技術的な可能性を広げられるかの模索は重要ですよね。

現代美術展の面白さは、つねに価値を作りつつあるものだということ。(中野)

石塚:以前、あるコミッションワークをやったことがあって、僕はものに集中していて、最初は建築家の意見がよく掴めなかったんです。ただ、実際に展示すると、建築家は空間全体を俯瞰して、その中の作品を意識していたことがわかった。

今回は、作品を展示する場所がガラス張りの開けた空間なんですが、その場所というお題から作っている感覚があるんですね。逆に言うと、空間自体に力があるので、作品が力を保っていないと埋もれてしまう。そうならないよう、作品と場所の緊張感を見せられたらと思います。

中野:場所と作品の関係は、僕も若いキュレーターに教えるのが難しいことで、やはり現場で覚えるしかないと思う。以前、ある作家の展示をした際、どうしてもうまく見せられない作品があって。そうしたら彼が、「これは見せ方じゃなくて、僕の作品が悪いんですよ」と言ったんです。それは面白い体験だった。人には具体的な身体の感覚があるわけで、事前のイメージにこだわらず、現場で作ることが大事だと思います。

―展示自体も、作品と人の距離感が絶えず問われるものになりそうですね。

中野:おそらく空間に入ると、かなり雑多な感じがすると思うんです。ただ、すでに価値が確定した巨匠や古典の展示と違う、現代美術展の面白さは、つねに価値を作りつつあるものだということ。いい意味でのカオス性に、身を委ねていただければと思います。

角:僕はさきほども触れた『空中都市』を、少し数を増やして展示します。この作品自体も人の視線の高さを意識して作ったものなのですが、今回の場合、橋のような装置で展示空間に高低差ができるので、さらにいろんな見え方ができると思う。また、日本画に描かれた風景と、僕の家を同時に見ることで、新しい物語が生まれるかもしれない。そのようにすべての出品作品が絡み合う、無数の見方が楽しめる展示にしたいですね。

- イベント情報

-

- 『詩情の森―語りかたられる空間』

-

2017年4月30日(日)~5月28日(日)

会場:神奈川県 横浜 KAAT 神奈川芸術劇場

時間:10:00~18:00(入場は閉場の30分前まで)

参加作家:

角文平(彫刻 / 1978年生まれ、東京都在住)

金子富之(日本画 / 1978年生まれ、山形県在住)

田中望(日本画 / 1989年生まれ、山形県在住)

藤堂(彫刻 / 1969年生まれ、東京都在住)

長沢明(日本画 / 1967年生まれ、山形県在住)

三瀬夏之介(日本画 / 1973年生まれ、山形県在住)

料金:一般600円 学生・65歳以上500円

※高校生以下、障害者手帳をお持ちの方とその付き添いの方1名は無料

※10名以上の団体は100円引き

- 『オープンシアター2017』

-

2017年5月28日(日)

会場:神奈川県 横浜 KAAT 神奈川芸術劇場

時間:10:00~18:00

参加作家:

飯川雄大(映像/ 1980年生まれ、兵庫県在住)

石塚源太(漆芸/ 1982年生まれ、京都府在住)

小林耕二郎(彫刻/ 1975年生まれ、東京都在住)

宮永亮(映像/ 1985年生まれ、京都府在住)

料金:無料

※一部作家は『詩情の森』展期間中に館内展示を行います。

- プロフィール

-

- 角文平 (かど ぶんぺい)

-

1978年、福井県生まれ。東京都在住。2002年、武蔵野美術大学造形学部工芸工業デザイン学科金工専攻卒業。日常に存在する様々な物をモチーフとし、その中から物同士をパズルのように組み合わせることで、本来物の持つ機能や意味をずらし、新たな意味を持った立体作品を制作。近年は、空間や地域の持つ意味を作品の中に取り込むようなインスタレーションも展開している。

- 石塚源太 (いしづか げんた)

-

1982年、京都府生まれ。2008年、京都市立芸術大学大学院工芸専攻漆工修了。漆に宿る質感と、その触覚によって作品と観者の間に生まれる現象や影響関係に着目し制作している。現在京都市在住。

- 中野仁詞 (なかの ひとし)

-

1968年、神奈川県生まれ。慶應義塾大学大学院美学美術史学専攻前期博士課程修了。主な企画に、パフォーミング・アーツは、音楽詩劇 生田川物語–能「求塚」にもとづく(創作現代能、2004年、神奈川県立音楽堂)、アルマ・マーラーとウィーン世紀末の芸術家たち(音楽・美術、06年、同)、生誕100年ジョン・ケージ せめぎあう時間と空間(音楽・ダンス、11年、神奈川県民ホールギャラリー)。現代美術展では、塩田千春展「沈黙から」 (07年、神奈川県民ホールギャラリー)、小金沢健人展「あれとこれのあいだ」(08年、同)、「日常/場違い」展(09年、同)、「デザインの港。」浅葉克己展(09年、10年、同)、泉太郎展「こねる」(10年、同)、「日常/ワケあり」展(11年、同)、さわひらき展「Whirl」(12年、同)、「日常/オフレコ」展(14年、KAAT神奈川芸術劇場)、第56回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展 日本館 塩田千春「掌の鍵」(15年)ほか。芸術資源マネジメント研究所研究員。東海大学非常勤講師。

- フィードバック 1

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-