「アートは難しい」という言葉をよく目にする。たしかに、一見して何を目指しているのか、何を言おうとしているのかわからない表現に出会ったとき、人は思考停止に陥りがちだ。それは今回紹介する大橋可也&ダンサーズの作品も同様である。「舞踏」と呼ばれる日本の前衛ダンスを土台にして、時に緩慢に、時に激しく動く人々の姿から、即座にそれが意味するところを理解するのは容易ではないだろう。

では、そこに補助線を引けばどうだろう? 例えばAI。例えばSF。例えばポストトゥルース(ポスト真実)。近年話題になることの多いそれらの事物を参照してみることで、ひょっとすると、ダンスの見方、ダンスの楽しみ方が理解できるかもしれない……というのがこの記事の主旨である。9月21日、22日に上演される大橋の最新作『ザ・ワールド2017「FALLING GOOD SUN / BAD MOON RISING」』の稽古現場を訪ねたのは、新進気鋭のSF評論家 / 美術評論家として知られる藤田直哉。SF好きという共通点で、以前から親交の深い大橋と藤田の対話から、ひとつのアートの正体を解析する。

僕は「人間である」ってこと、「人間として振る舞う」ってことがよくわからないんです。(大橋)

―まず藤田さんに、稽古のご感想から伺っていいですか?

藤田:大橋さんのダンスには、充実感のある動き、なめらかさとゆったりとしたリズムがありますよね。ダンサーの方の「有機的な丸み」が見ていて心地よかったです。あの動きじゃなかったら、この充実感は発生していないと思うし、大橋さんの作品も成立しないと思うんですよ。

大橋:有機体としてのラインは大事だと思いますね。やはり見た目がすごく大事になるのですが、僕にとって「何が美しいものであるのか?」というと人間性を揺るがすような立ち方や振る舞い、あり方なんですね。そこに至るまでの探求のために稽古を重ねているところはあります。

藤田:大橋さんは特にここ数年、人間以外の存在を作品で描かれてきましたよね。SF小説を舞台化することが多いのが気になっていまして。飛浩隆さん原作の『グラン・ヴァカンス』(2013年上演)だったら、情報環境のなかにいるAI。前回の『プロトコル・オブ・ヒューマニティ』(2016年上演)は、長谷敏司さんの小説を元にした作品で、登場するのはロボット。そういう人間未満みたいな存在を改めて人間が演じ直すことに、大橋さんがこだわるのはなぜでしょう?

大橋:僕は「人間である」ってこと、「人間として振る舞う」ってことがよくわからないんですね。子どもの頃から、学校に行って、みんなと遊んで、というルーティンを繰り返すことに違和感があった。それが舞踏と出会うことで、人間から一度逸脱する表現を通過することで、はじめて人間として振る舞うことが理解できた感覚があって、今も作品を作り続けているんだと思います。

―舞踏は、土方巽が創始した日本独自の「前衛舞踊」ですね。全身白塗りの人がおどろおどろしく踊る、というのが一般的な認識だと思いますが、健常ではない身体のあり方を通して、人間観や身体性を更新したことで世界的に知られています。

大橋:舞踏の大きな意義のひとつに、「人間」を再定義する試みだったことが挙げられます。ダンスの歴史を振り返ると、特にモダンダンスは人間性を獲得する動き――20世紀初頭の女性参政権運動や黒人民権運動とリンクしていて、いかに個人を主張し、表現するかに重きを置いていました。そこに反旗をひるがえすように逆の見方を提示したのが土方と彼の舞踏で、人間性を否定し、「人間もまたモノなのだ」と主張したわけです。

今、僕が手がけている作品は、舞踏やダンスと言い切れないものになっていますが、例えば『プロトコル・オブ・ヒューマニティ』は、「人間性のための手続き」のようなものを示した作品でした。

―「人間性」、つまり人間らしさはどこかからくるのか? 人間の「人間らしさ」を感じさせるために必要なものは何か、ということを提示した作品だったと。

大橋:そうです。観客に改めて「人間って何だろう?」「人間らしい振る舞いってなんだろう?」ということを感じてほしくて作ったのがあの作品だったんです(参考記事:ロボットの「人間らしい振る舞い」から気づく、人間の身体の存在)。

『プロトコル・オブ・ヒューマニティ』より / Photo by GO

―では今回の『ザ・ワールド』のシリーズはどのように始まったのでしょうか? 2013年に始まって、今回で3回目の公演になります。

大橋:ドラマトゥルク(演劇作品における監修者のこと)をしている長島確さんと知り合ったのがひとつのきっかけでした。僕が住んでいる江東区に関する作品をやりたいという思いがあったんですが、「吸血鬼」が今回の『ザ・ワールド』のモチーフになった裏には、あるアイデアがあって。アーティストが街に暮らしながら作品を作っていくということが、吸血鬼的だとずっと感じていたんです。

―アーティストが吸血鬼?

大橋:吸血鬼って人のいる場所で生活して、血を吸わなければ生きていけない生き物じゃないですか。一方アーティスト、特に舞台芸術の場合は観客に観てもらってこそのものである。さらに、僕も普段は別の仕事をしながら作家活動を続けているので、ある意味でそれは、吸血鬼のような異物が仮の姿を借りて社会に潜んでいるとも言えるのかなと。

藤田:吸血鬼がモチーフで『ザ・ワールド』というのは、これはひょっとすると……。

大橋:『ジョジョの奇妙な冒険』(荒木飛呂彦の漫画作品シリーズ)のDIOですね。好きなんですよ(笑)。

藤田:そうですよね(笑)。

「よくわからないもの」としてやっているし、観る側も「よくわからないもの」として受け取ってもらっていいと思っています。(大橋)

―舞踊と『ジョジョの奇妙な冒険』の結びつきは意外でした(笑)。

大橋:最初は吸血鬼という設定だったのが、いつのまにやらスタンド使い(「スタンド」は『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズに登場する架空の超能力)になってしまったのがDIOですけど、その背景も連想しました。

藤田:「ザ・ワールド」というと、時間操作のスタンドですよね。さっき稽古を見せていただいたときも、時間が関わっているように感じました。外の日が暮れていく自然の時間、夜道を車が走っている時間、そしてダンサーが踊る3つの時間がバラバラに動いているのがすごく印象的で。

大橋:それは的確な指摘ですね。今回の作品は「時間の流れを操作する」ということも目標のひとつなんです。本作は2部構成になっていて、日が沈んでいく夕方と、完全に沈んだ後の夜の2つを観ていただこうと思っています。日没って、時間の移り変わりをいちばん強く意識する時間ですよね? そのときに「室内の時間」と「窓の外の時間」が重なり合うことで、何か別のものが見えてくるといいな、と考えています。

藤田:とはいっても、ダンサーの動きは多くの人がイメージするような吸血鬼っぽくはないですよね。ゾンビでもなく、強いて言えばヒルに近いのかなと。

大橋:今回の2部構成の作品のうち、日没の前から始まる『FALLING GOOD SUN(よい太陽が沈む)』では、日没の過程のなかで、舞台上の人たち――というか「モノたち」がいて、彼らの時間が変化していく。血を吸われたあとの残骸なのか、血を求めるヒルのようなものなのか……吸血鬼としても人としても主体的な存在としては成り立っていない状態を描こうとしています。

一方、完全に日が沈んだ後に上演する『BAD MOON RISING(悪い月が昇る)』――タイトルはSONIC YOUTHのアルバムから拝借しているのですが、吸血鬼あるいは異質なものたちが地域に現れ、同化し、そして住人たちと入れ替わっていくという過程を描こうと思っています。

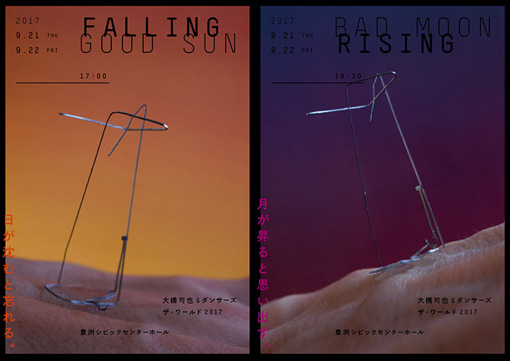

『ザ・ワールド2017「FALLING GOOD SUN / BAD MOON RISING」』フライヤー(公演詳細を見る)

―なるほど。大橋さんはSONIC YOUTHの音楽にどのようなものを見出しているんですか?

大橋:SONIC YOUTHは、ある種の「揺らぎ」を持った音楽だと思うんです。その揺らぎに惹かれたところはあります。SONIC YOUTHでいうころの、不協和音のなかにある「美しさ」や「心地よさ」を形にできたらという狙いはありますね。

―大橋さんもおっしゃる通り、SONIC YOUTHの音楽には、調和とは真逆の「歪さのなかにある『美しさ』」がありますよね。それは、一見不可解な動きによって表現を行う舞踊との共通点もあるように感じます。

大橋:僕のやっていることに関して言うと、「よくわからないもの」としてやっているし、観る側も「よくわからないもの」として受け取ってもらっていいと思っています。もちろん、いろんな形で解釈ができるように作品は作っていますが、「わかりやすいもの」は自分が作りたいものではないし、受け取ってほしいものでもないんです。「よくわからないもの」として、わだかまりとか何らかの心地よさ、美しさを持って帰ってほしい。何年か先に思い出してもらえるものにできたらなと。

『クラウデッド(ザ・ワールド シーズン2)』(2015年)より / Photo: by GO

『ヘヴィメタル(ザ・ワールド シーズン2)』(2015年)より / Photo: by GO

大橋さんは「人間の振る舞い方」の再定義を通じて、人間性のあり方をアップデートしようとしている。(藤田)

―藤田さんは、大橋さんの表現に対してどのような見解をお持ちなのでしょうか?

藤田:大橋さんの作品について考えるとき、最近のAIやロボット研究、あるいはアスペルガー障害についての研究における「人間」の定義を思い起こすんですね。「人間らしく振る舞っていれば、内面があろうとなかろうと人間であるとみなす」という考え方が増えてきているのを連想します。

例えば、病気なり障害が治っていなくても、治っているかのような振る舞いが完璧にできれば、それは治っているとみなす。極端に言うと、ある人の中身が宇宙人だったとしてもロボットであったとしても、外側から見て「人間のよう」であればよいということです。内面がどうかなんて直接は知りようがないんですから。

―科学や医療分野でも「人間性」の解釈・定義に揺らぎが生じていて、それは大橋さんの表現活動にも通じる部分があると。

藤田:そうです。そういった進展が科学や医療分野にあるのを横目で見ながら、大橋さんは「人間の振る舞い方」の再定義を通じて、人間性のあり方をアップデートしようとしている。アップデートではなくて、別種の見方を提示して問い直す、という言い方のほうがいいかもしれないけれど。それが僕のなかでの大橋可也という作家の理解なんです。

大橋:アップデートになっているかわからないですが、今回はいろんな試みをしています。例えば、ダンサーそれぞれの記憶を交換しインストールし直すことで、「純粋な振る舞い」を生み出すとか。

藤田:記憶のインストール! そんなことが具体的に可能なんですか?

大橋:まず説明したいのですが、江東区は面白い土地で、これまで公演を行ってきた森下、清澄白河、そして今回の豊洲と、それぞれ歴史の成り立ちが違います。森下は江戸時代からありますが、豊洲は関東大震災のがれき処理のために埋め立てられた比較的新しい場所なんです。

今、僕たちは、ダンサーやリサーチチームで豊洲の街や周辺を歩き、その記憶をテキストに起こすということをやっているんですよ。街での経験や記憶を直接演じるのではなく、一度テキストに落とし込んで、それを再びダンスにする。記憶のインストールはそういった具合に行います。そのプロセスが上演のなかで直接的ではなくても浮かび上がってくるようにしたいと思っているんです。

藤田:面白いですね。ここにも時間の複数性が関係してくるんですね。

いろんな記憶のレイヤーを重ね合わせることで、「新しい人間の振る舞い」を生み出したいんです。(大橋)

大橋:藤田さんは著作『新世紀ゾンビ論』(2017年 / 筑摩書房)で、フリードリヒ・キットラー(ドイツの文芸・メディア評論家)の『ドラキュラの遺言』(1993年)を参照されていますよね? そのなかで、速記、タイプライターやグラモフォン(蓄音機)で記録したものからドラキュラという実像を浮かび上がらせているように、今回の公演では、いろんな記憶のレイヤーを重ね合わせることで、「新しい人間の振る舞い」を生み出したいんです。

―文字に起こした「豊洲の街の記憶」をダンスに変換し、ダンサーに踊らせる。今回はそういった手続きを通して、「新しい人間の振る舞い」を模索すると。

藤田:キットラーのドラキュラ論って、メディア論なんですよね。ブラム・ストーカー(アイルランドの小説家)のホラー小説『吸血鬼ドラキュラ』(1897年)は、日記や新聞記事などの記述で構成されています。ドラキュラは、さまざまなメディアが衝突するところから発生する虚構の存在なのだとキットラーは主張していて、メディアとメディアの境界線に発生した生き物のようなものとみなしているんです。非常に面白い見方ですよね。

大橋さんの作品にこの図式を当てはめるなら、コンピューターや文字の存在を人間の身体が演じ直すことによるズレのなかに生じる、独特の「存在」のようなものを、舞踏を通じて生み出し、観客と共有しようとしている、ということですよね。

大橋:そうですね。今回の試みで、僕は振付家の立場から、テキスト化された記憶をダンサーに振りとして指示するわけですけど、まったく同じ指示であっても、人ごとに反応は違います。そこに気づくことから生まれるものがあるんですね。

藤田:ひとつのルールに対して、コンピューターなら同じものを読み出すけど、人間だと差が表れる。大橋さんはそれを重視されていると。

―振付家としてのスタンスが、どこかプログラマー的ですよね。

大橋:僕が仕事としてプログラミングをやっていることも影響しているのかもしれませんね。ただし、プログラムはある答えがあって作るものだけれど、作品の場合は必ずしも答えに到達しないし、その必要もないんです。個人差によって勝手にぶれていくものこそが大事で、ぶれたところからまた別のゴールを見つけていけばいいのかなと。

人間は、本当はゾンビみたいなものかもしれない。(藤田)

―大橋さんのこれまでの作品、そしてルーツにある舞踏も、ある意味での「人間性否定」がテーマになっている、ということはわかりました。それは藤田さんが専門とするSFにも通じる要素ですよね。

藤田:そうですね。SF評論家という立場の人間としても、人文学的な課題から「人間以降の人間」を探索する必要性を感じているんです。『新世紀ゾンビ論』もポストヒューマニティー論のひとつとして構想されていて、近代的な自我があり、理性があり、個体として自律的に判断できる存在としての人間を中心にした価値観ではない、その次の人間がいる世界についての思考の本ですね。

―「人間以降の人間」がいる世界ですか。

藤田:そう。そこでどうしても参照しなければならなかったのが、脳神経科学の知見でした。脳神経科学の分野では、「意思」と「理性」の重要度がどんどん低くなっているんです。人間は、自分の行動を自分で判断したと思っているけれど、実は脳のモジュールみたいもので自動的に判断したりしているらしいという説が出てきた。つまり人間は、本当はゾンビみたいなものかもしれないと。

『ザ・ワールド(A)』(2014年)より / Photo: by GO

藤田:例えば、ジェシー・プリンツ(アメリカの心理学者・哲学者)は、お腹を壊すと腹が立ちやすくなるといった例を挙げて、情動の源泉が脳よりも内臓にあると言っています。そういう研究動向を踏まえると、理性や意識を中心としない人間存在のあり方が見えてくる気がするんです。大橋さんは、似たような問題系に対し、身体を用いた集団の共同的な実践を通じてアプローチしているように見えます。

大橋:藤田さんが挙げた研究と、自分が舞踏などに触れて感じていたものはかなり近いです。意識からではなく、具体的な身体の不調などから感情が立ち上がってくる。

―実際、舞踏の指導者にあたる先駆者たちは同様のことを言っていますね。

藤田:面白いから笑うんじゃなくて、笑い顔を作るから、脳が面白いと感じる。そういう有名な話がありますけど、まさにそれですね。内面が外に出るのではなくて、外側から内面が作れる。不思議なことに、僕たちは、泣いている振る舞いをしている人を見たら、悲しみの情動が移ってきます。本当に本人が悲しいかどうかは関係なく、外見の振る舞いに対してミラーニューロン(自分が行為を実行するときにも、他者が同様の行為をするのを観察するときにも活動する神経細胞)が発火して、相手の内面の推測を行い、自分も似た感情になってしまうわけですね。

演劇や舞踏やダンスは、この「振る舞い」「見た目」と「内面」「感情移入」の落差と隙間を不思議に揺さぶるジャンルです。観客は思考や感情の帯域を広げざるをえないし、そこを反省的に思考せざるをえなくなるはずです。

ポストトゥルースの時代で、我々のように虚構のものを作り、人に提示する意味がいよいよ問われる。(大橋)

―ここまでのお話をふまえて、藤田さんに今回の作品をSF的な視点で解析していただくとすると、いかがでしょう。

藤田:大橋さんは、作品のなかであえて相容れないものをぶつけていますよね。ほぼ身体のみを使う演劇的作品のなかで、情報空間とかAIを表現しようとする。さらに今回は歴史や伝承、記憶のような、むしろ言語の方が得意とするものを身体でアプローチしているのが挑戦的で、実に興味深いです。身体を通じてのみ見える景色が絶対あるはずで。現時点での手応えはいかがですか?

大橋:豊洲は長い歴史のある場所ではないですから、短い記憶の断片が点在している印象があります。そこに虚構の物語を作り上げるので、さらにもうひとつ大きな虚構が必要だなと現段階では考えています。そういう曖昧な手がかりを模索しているところです。

藤田:確かに豊洲って面白いですよね。ちょうど窓から見えるのは『ブレードランナー』(1982年公開のSF映画。監督はリドリー・スコット)のような人工的で抽象的な空間。清澄白河は、土地の情念のような歴史があったと思いますが、それに比べると豊洲はかなりアブストラクト。

大橋:『ブレードランナー』も記憶の話でしたね。レプリカント(遺伝子工学により開発された人造人間)は、作られた記憶を植えつけられている。ここで稽古をしていると「ここにいるのは、本当の記憶なんだろうか?」と自分が疑わしくなることもあります。そういう意味でも、ビルの高層階にある、このガラス張りの劇場(豊洲シビックセンターホール)で上演できるのはとても楽しい。

藤田:もうひとつ聞いてもいいですか?

大橋:どうぞ。

藤田:今回扱う記憶の問題は『ブレードランナー』、そして『攻殻機動隊』(士郎正宗による漫画作品、および同作を原作にしたアニメ・映画シリーズ)を彷彿とさせます。僕は2013年から発表された『攻殻機動隊 ARISE』のDVDで解説を書いているんですが、この作品は記憶がハッキングされて書き換えられまくって、何が本当かさっぱりわからなくなるって話なんです。最近話題になっている、フェイクニュースとかポストトゥルース的時代のメタファーとしての側面もあると言える。

そんな時代に、大橋さんはあえて偽物の記憶を植えつけることをダンスでやろうとしているじゃないですか? ポストトゥルース時代に対して、これはどういう介入になるのでしょうか。

大橋:僕のなかではまだ結びついてないところだけれど、ポストトゥルースの時代で、我々のように虚構のものを作り、あえて人に提示することの意味や価値がいよいよ問われると思っています。だからこそ記憶にこだわって、真実を少し違う方向から見ることができるものに作品を育てたいという願望があります。

藤田:記憶や歴史を作品の題材にするアーティストは、戦後のドイツの芸術や哲学の影響を受けている場合が多い印象があります。歴史の痕跡や傷は消えない、だからそれを伝承していくのだ、って方向にいくことが多い。でも大橋さんは、記憶を題材にしながらそれを選ばず、虚構を生み出そうとしている。なかなかキワドイ、細い独自の道を探すチャレンジだと思いますが、支持します。きっと、単純に「現実」や「事実」にアクセスできるという素朴な実在論だけでもダメで。別種の時代への応答の道を探らなければならないということは確かだと思うので。

過去も未来も、なんでも虚構にしてしまえる現実がある一方で、しかし勝手に現実を変えてはいかん、というのもよくよく理解できる。しかし、その狭間で答えを見つけることが、ポストトゥルースの時代の先に進むためには必要であって、そのキワドイ線を、大橋さんは手探りで――というか、身体で探りながら、見つけようとしていると思う。

大橋:キワドイ線を進みたいですね。それはまだ見えていないですが。

藤田:僕もそうなんです(笑)。「これが答えだ!」っていうのはなかなか見つからない。でも、そこを探り当てたら、きっと勝ちなんですよ。

- イベント情報

-

- ザ・ワールド2017

『FALLING GOOD SUN / BAD MOON RISING』 -

2017年9月21日(木)、9月22日(金)

会場:東京都 豊洲シビックセンターホール

振付・構成・演出:大橋可也

ドラマトゥルク:長島確

音楽:涌井智仁

映像:吉開菜央

出演:

皆木正純

後藤ゆう

山本晴歌

伊藤雅子

田端春花

秋山実優

樋口帆波

高澤李子

高橋由佳

中原貴美子

牧祥子

近藤康弘

料金:

U29(29歳以下)3,000円

前売 一般3,500円 通し券4,000円

当日 一般4,000円 通し券6,000円

- ザ・ワールド2017

- プロフィール

-

- 大橋可也 (おおはし かくや)

-

振付家。一般社団法人大橋可也&ダンサーズ代表理事・芸術監督。1967年、山口県宇部市生まれ。横浜国立大学を卒業、イメージフォーラム附属映像研究所に学んだ後、カナダ・ヴァンクーバーにてパフォーマンス活動を始める。1992-1994年、陸上自衛隊第302保安中隊(特別儀仗隊)に在籍。1993-1997年、「和栗由紀夫+好善社」に舞踏手として参加し、土方巽直系の舞踏振付法を学ぶ。1999年、大橋可也&ダンサーズを結成。2000年、『バニョレ国際振付賞横浜プラットフォーム』に出場するも、出演者が全裸であるという理由で非公開の審査となる。活動休止期間を経て、国内外にて精力的に作品を発表。2013年、『舞踊批評家協会新人賞』を受賞。ITのエンジニアとして業務アプリケーションからロボットアプリケーションまで幅広いシステムの開発に携わっている。主な作品に『帝国、エアリアル』(2008年、新国立劇場)『グラン・ヴァカウンス』(2013年、シアタートラム)など。

- 藤田直哉 (ふじた なおや)

-

1983年、札幌生まれ。東京工業大学大学院社会理工学研究科価値システム専攻博士課程修了。博士(学術)。SF・文芸批評家。著書に『虚構内存在』『シン・ゴジラ論』(作品社)『新世紀ゾンビ論』(筑摩書房)、編著に『地域アート 美学/制度/日本』(堀之内出版)『3・11の未来 日本・SF・創造力』(作品社)など。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-