1952年のデビュー以来、詩作はもちろん、『鉄腕アトム』の主題歌やスヌーピーでお馴染みの『PEANUTS』の翻訳といった幅広い活動で、言葉の楽しさを伝えてきた谷川俊太郎。その創作と暮らしを紹介する『谷川俊太郎展』が東京オペラシティ アートギャラリーで開催中だ。

言葉があふれる展示室では、「私は背の低い禿頭の老人です」と始まる20行の詩『自己紹介』より抽出されたテーマを軸に、厳選した詩や、翻訳や音楽に関わる仕事、工具や写真などの身のまわりのもの、友人との手紙などを展示。谷川の死生観や家族観に触れながら、作品が日常生活の中から生まれていくことを発見していく。そして本展のまたひとつの目玉が、谷川の詩をもとに、コーネリアスの小山田圭吾が音楽を、インターフェイスデザイナーの中村勇吾が映像を手掛けた、谷川の詩の世界を全身で体験できる展示だ。

小山田と中村は、コーネリアスやMETAFIVEの活動、教育番組『デザインあ』などを通して、これまで幾度も関わってきた旧知の仲。そんな二人は、谷川の言葉とどのように向き合い、どんな言語観を持っているのか。最近の関心ごととともに訊いた。

とにかく谷川さんが特別だよね。あの歳であんなに元気な人はいないから。(小山田)

—今回の展覧会には、長年にわたる谷川さんの活動がギュッと凝縮されていますが、お二人は長さ30メートルにわたる谷川さんの年表を見て驚かれたそうですね。

中村:昨日会場を訪れたとき、小山田さんと一緒に谷川さんの長い年表を見て歩いていたんです。僕たちは二人とも40代後半ですけど、年表で見たら「まだこのへんかー!」という話になって(笑)。

小山田:全体の半分くらいまでしかいっていないんだよね。あれは衝撃だった。

中村:まだこの先こんなに働かなくちゃいけないのかと。僕は、40歳になったら仕事をやめるという前提で、30代を頑張ってきたんですよ。仕事をやめた人はみんな、結局退屈して仕事に戻るとか言うけど、僕は毎日テレビを消費しているだけの生活でも全然いけると思っていて。まぁ、やりかけのことがたくさんあるから、まだやめられそうにはないんだけど……。

小山田:そこにまた、新しい仕事を頼まれて、という風にね。

中村:だからここ数年は、クライアントワークだけじゃなく、自分で始めたプロジェクトで会社を回せるようになれたらと思って、ゲームを作ったりしています。できるだけ働きたくないという気持ちはずっとありますね。

小山田:とにかく谷川さんが特別だよね。あの歳であんなに元気な人はいないから。

—86歳の現在も精力的に活動されていますからね。とはいえ、お二人もすでに長いキャリアをお持ちですが、活動を継続するうえで心がけていることはありますか?

小山田:あまり忙しくし過ぎないことかな。それは歳をとるごとに強く思いますね。詰めすぎちゃうと、嫌になっちゃうでしょう。

中村:最近は何時に寝ているんですか?

小山田:2時とか3時くらい。でも、朝も遅いからね。

中村:僕も徹夜はしなくなりました。昔はキリがつくまでやっていたけど、最近は、文章でいうと「私は、こ……」みたいな状態であえて止めて、帰る。すると次の日、続きを書かないと、という気持ちにスッとなれるんです。逆にキリがいいとこで止めると、意外に間が空いてしまう。これは最近覚えたテクニックです(笑)。

サウナと水風呂を繰り返していると「ニルヴァーナ」という悟りの境地に入ると言うんですよね。(中村)

—お二人とも時間の使い方に気を付けているんですね。今回の展覧会には、谷川さんの身のまわりのものが大量に置かれていて、関心のあるものごとと創作の結びつきが見える構成になっていましたが、お二人は最近になって新しく興味を抱いたことってありますか?

中村:僕は小山田さんの影響でサウナにハマりました。サウナと水風呂に交互に入るんですけど、その楽しみ方に1年前くらいに開眼して。タナカカツキさんがサウナの楽しみ方を伝える「サ道」という活動をされていますが、彼曰く、サウナと水風呂を繰り返していると「ニルヴァーナ」という悟りの境地に入ると言うんですよね。

でも、僕はまだそこまで行けていなくて。で、小山田さんに「サウナを覚えました。だけどニルヴァーナみたいな感覚は、ぼんやりしかわかなくて」と話したら、「それはまだぜんぜん来ていないよ」と言われてしまって(笑)。そんなもんじゃねえ、と。

—(笑)。そもそも、小山田さんがサウナ好きというのも意外ですが……。

小山田:ハマったのは、それこそ40歳を過ぎてからですね。銭湯が好きで、たまたま子どもと一緒に銭湯に行ったとき、サウナのあとみんなの真似をして水風呂に入ったら気持ちよくて。

—健康に関心が出てきた?

小山田:健康をすごく気にしているわけじゃないんだけどね。もうちょっと、快楽に近いのかな。いまでもけっこう行きますよ。僕は、ニルヴァーナ入っています(笑)。

中村:水風呂に入ると「あーっ」となるんだけど、その先があると言うんです。

小山田:もっとね、クラーッと来る感じなの。

中村:……それって、貧血なんじゃないですか?(笑)

一同:(笑)

学生時代、友達の家に遊びに行くと、谷川さんもいたんですよ(笑)。(小山田)

—今回、お二人は展覧会の最初の部屋で、『いるか』『かっぱ』『ここ』という3つの詩に音楽と映像を作って、空間的に体験できる作品を展示しています。お二人ととても相性がいい組み合わせだと感じたのですが、今回どんな経緯で関わることになったのでしょうか?

小山田:僕は、谷川さんと学生時代に会ったことがあるんです。一緒にバンドをやっていた中学の同級生のお母さんが、『100万回生きたねこ』という絵本を書いた佐野洋子さんで、それこそ年表にもあったけど、谷川さんと一時期結婚していて。だから友達の家に遊びに行くと、谷川さんもいたんですよ(笑)。

—すごいエピソードですね。そのころから詩人として認識されていたんですか?

小山田:当時から誰でも名前を知っているような人だったからね。『マザー・グースのうた』とか、『鉄腕アトム』の主題歌とか、翻訳した『PEANUTS』とか、そういうものには自然に触れていました。

それから20年近く会っていなかったんだけど、谷川さんがたまたま、僕と勇吾さんが関わった国立新美術館の『MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事』を見て、興味を持ってくださって。それでお話が来たんです。

—選ばれた作品を見ると、「かっぱかっぱらった / かっぱらっぱかっぱらった」と続く『かっぱ』や、「いるかいるか / いないかいるか / いないいないいるか」と続く『いるか』のように、意味より言葉のリズムや韻が際立った詩が多いですね。

小山田:『かっぱ』と『いるか』はいわゆる言葉遊びですよね。こういうタイプの谷川さんの詩は、僕も以前からすごく好きで。そこにもうひとつ、言葉の意味の強い作品も入れたいねという話になって選んだのが、文章的で叙情的な『ここ』です。

中村:『いるか』はずっと単語が連続していて、どこで切れるのかよく分からない詩。『かっぱ』は発したときのスタッカートみたいなリズムが楽しい詩。で、『ここ』はそれらの中間どころというか。要素が異なる詩を選んだ、という感じかなと思ってました。

『POINT』を作っているころ、谷川さんが『かっぱ』を朗読するパフォーマンスを見て、近いものを感じたのは覚えています。(小山田)

—『ここ』は、「どっかに行こうと私が言う / どこ行こうかとあなたが言う」と、韻がありながらたしかに散文的な響きがあります。話を広げてしまいますが、こうした谷川さんの詩とコーネリアスの歌詞のあり方にはどこか共通性も感じて。とくに2001年の『POINT』以降は、センテンスを細かく分けて、意味より響きを見せるような実験をいろいろされていたかと思うのですが、そこにはどんな背景があったのでしょう?

小山田:当時、音楽の作り方がガラッと変わって。それ以前はいろんなところからサンプリングしてきたものをレイヤー状に重ねる作り方だったんですけど、『POINT』から自分のプライベートスタジオで制作を始めて、まったく真逆に、空間とか音の隙間とかを重視した音作りに変化したんです。そこで、言葉も変わっていったんだと思う。

あと『POINT』を作っているころ、NHKで谷川さんが、まさにこの『かっぱ』を息子の賢作さんのパーカッションと一緒に朗読するというパフォーマンスを見て。すごく近いものを感じたのは覚えていますね。

中村:言葉に触れるときや歌詞を書くときは、主に音韻を見るんですか? たとえば『Mellow Waves』も、「メ」と「ウェ」って気持ちのいい響きですよね。

小山田:響きと、やっぱり意味とかたちのバランスだよね。『Mellow Waves』も「M」と「W」の視覚的なかっこよさとかね。言葉ってどんなに少なくしても絶対に意味があるから。意味の焦点をより絞るというか、あまり余計なことは言わないようにしていたのはあるかも。

谷川の詩『自己紹介』(2007)より、1行ごとに「歴史」や「音楽」などテーマを設けてさまざまなものを展示

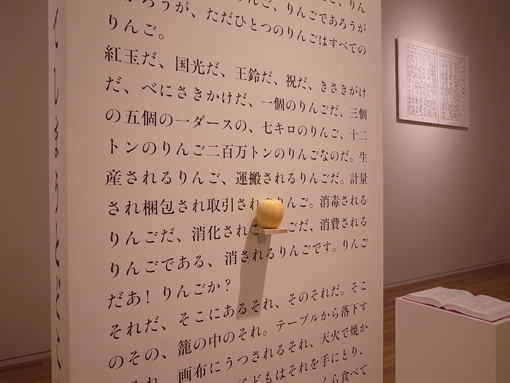

中村:小山田さんにも谷川さんにも、言葉の原点に立ち返るような魅力が共通してありますよね。ある文字のかたちに、なぜかある音や意味が伴っている、その不思議さに立ち返ってしまうような。今回の展示室にも、りんごが置いてあって、谷川さんがりんごという言葉についていろいろ書いた文章があったけど、これまで慣れ親しんでいた言葉が急に新鮮に見えはじめるところが似ているなと。

—シンプルにされた言葉が、なぜかよりエモーショナルに感じられる、というのが面白いですよね。それで言うと、中村さんのデザインにも、幾何形態を多用したり、漢字を一画ごとに分解したりと、似た側面があると感じるのですが。

中村:僕の場合、そもそもメッセージを表現するという思考がないんです。自分で映像をつける音楽も、もともと歌詞を読まなくて。メッセージを受け止めたりそれを伝えたり、という感性がそもそもない(笑)。

—METAFIVEのライブVJをされたときも、「“TURN TURN”ってタイトルだからまあとりあえず回しとこうか」という発想から映像を作られたとお話されていましたね。

中村:昔、友だちが「尾崎豊みたいな、ちゃんとしたメッセージのある音楽が本当の音楽だ。いまの日本の音楽は間違っている」と言っていたことがあって。

小山田:そういう人、たくさんいたよね(笑)。

中村:でも僕は、ポカーンとしていたんですね。いままで歌詞の存在とか歌詞を読むという発想が頭になかったから。だからいまも、メッセージの意味を捉えるという意識がないんです。きちんとした構造さえあれば、意味を操作しなくてもブレないし、伝わるという作り方ですね。

僕の解釈で作ったらどうとでもできてしまう。そうじゃなくて、言葉そのものを音楽にしたかったんです。(小山田)

—『POINT』のころの制作環境の変化をお聞きしましたが、当時の歌詞の変化には、何かそれ以外の影響もあったのでしょうか?

小山田:まあ、いろいろありましたよ。1990年代から2000年代に変わるところだったので、世の中が変わっていったし。CDが急に売れなくなったりとかね。あと、個人的にも子どもが生まれたこととか、そういうすべてのことが重なっていたと思います。

—まだ言葉を発しない子どもという存在との出会いも重要だったんですね。言葉の「意味」に固執しないお二人だからこそ、『デザインあ』のような番組もできた気がします。

中村:そうですね。『デザインあ』は最初からそうした狙いでした。小山田さんが、「あ」という言葉だけで曲を作ったりね。

小山田:「あ」は番組のタイトルでもあるし、一番シンプルで、人間が生まれて最初に発するかもしれない言葉ですよね。発声もしやすいし、アルファベットでも「A」は一番目の文字。そんな要素をところどころに入れると、子どもにも響くものになるんじゃないかという思いはありました。

—『デザインあ』は2013年に21_21 DESIGN SIGHTで展覧会も行われ、お二人も参加されました。音楽と四方に映像が流れる空間は今回の作品とも共通しますね。

小山田:今回は、『デザインあ』展の作品の新しいバージョンという感じもあるよね。

中村:小山田さんの音楽って、何となく空間的に配置されていくサラウンドのイメージがすごくあって。今回は24チャンネルのサラウンドで、立体音響みたいなものができたらと思ったんです。そこから谷川さんの言葉の流れや動きが見えたら面白いなと。

—制作するうえで、とくにこだわった点は?

小山田:『デザインあ』展で作ったのは、いわゆる「曲」だったんですよ。でも、今回は音楽じゃなくて言葉が中心にある展示だから、朗読する谷川さんの声をそのまま音楽にはしたくないなと思って、音楽と音の中間を狙いたかった。音もすべて、谷川さんが言っている言葉に対して音が反応している、谷川さんに寄り添っているというか。

—谷川さんの声に合わせて、不思議なメロディの音が鳴っていましたね。

谷川らによる朗読の声、『かっぱ』、『いるか』、『ここ』が大音量のサウンドと共に展示室を駆け巡るように響く

小山田:あれは、谷川さんの声を音符化しているんです。いま、僕らがこうして喋っている声にも音程があるじゃないですか。それを解析して、一番近い音を鳴らしているんです。

中村:小山田さんって絶対音感があるんですか?

小山田:全然ない(笑)。レコーディングで使われるピッチの修正ソフトで解析できるんですよ。もともとが谷川さんの言葉だから、それを自分で解釈してメロディに落としたくなくて。そうすると、意味が生まれてしまうでしょう。僕の解釈で作ったら悲しくもできるし、どうとでもできてしまう。そうじゃなくて、言葉そのものを音楽にしたかったんです。

—映像も、モニターごとにひとつずつ割り振られた文字と色面、言葉を発する口元だけが映る切り詰められたものでした。

中村:最初はいろいろ作ったんですけど、なにぶん画面数が多いので、それぞれの映像を細かく作っても伝わらないと思って。文字と色面と口元の3つの要素に減らしていきました。

—谷川さんの声に寄り添った小山田さんによる音と同じように、映像でも、ギザギザのかたちをしたフォントが使われていたりと、実際の声がかたちを結んだような印象がありました。声のゆらめいている感じや不安定さがそのまま視覚化されていて、面白いなと。

中村:フォントは明朝体とだけ決めていて、あまり変な性格づけがなくて味わいがあるものということで探していたんです。

小山田:たしかに、勇吾さんのデザインのフォントやタイポグラフィって、すごく複雑な動きをしているよね。つねにどこかが揺れていたり、微妙に動いていたり。それが、摩擦から実態としての音が出る、言葉が生まれる瞬間ともシンクロしていると思う。

Crowd action game "HUMANITY" is coming in 2018.

Designed & developped by tha ltd.(サイトで見る)

—発声したときの谷川さんの言葉の魅力が引き出されていて、展覧会の入り口としてすごくいい空間だと感じました。ちなみに、中村さんは以前ブログで、完成したあとの自分の展示を見るのが苦手とおっしゃっていましたが、今回はどうですか?

中村:今回も嫌ですよ(笑)。嫌というか、人が見ているところを見るのが苦手で。

小山田:そうなんだ(笑)。

中村:僕の仕事は基本的に、映像なりウェブなり、顔の見えない人に届けられるものだから。でも、今回は実空間だからこそ、広い部屋をどう使いこなすのか、いかにダイナミックに言葉を空間に展開するのかを考えました。だから、ぜひ実際に体験してもらいたいですね。

- イベント情報

-

- 『谷川俊太郎展』

-

2018年1月13日(土)~3月25日(日)

会場:東京オペラシティアートギャラリー

開館時間:11:00~19:00(金、土曜は20:00まで)

休館日:月曜(2月12日は開館)、2月11日、2月13日

料金:一般1,200円 高大生800円

※中学生以下無料

- プロフィール

-

- 小山田圭吾 (おやまだ けいご)

-

1969年東京都生まれ。1989年、フリッパーズギターのメンバーとしてデビュー。バンド解散後、1993年、Cornelius(コーネリアス)として活動開始。現在まで6枚のオリジナルアルバムをリリース。自身の活動以外にも、国内外多数のアーティストとのコラボレーションやリミックス、プロデュースなど幅広く活動中。

- 中村勇吾 (なかむら ゆうご)

-

1970年奈良県生まれ。ウェブデザイナー/インターフェースデザイナー/映像ディレクター。東京大学大学院工学部卒業。多摩美術大学教授。1998年よりインタラクティブデザインの分野に携わる。2004年にデザインスタジオ「tha ltd.」を設立。以後、数多くのウェブサイトや映像のアートディレクション・デザイン・プログラミングの分野で横断/縦断的に活動を続けている。主な受賞に、カンヌ国際広告賞グランプリ、東京インタラクティブアワードグランプリ、TDC賞グランプリ、毎日デザイン賞など。

- フィードバック 10

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-