動かないはずの絵が波打ち、奥行きがうまれ、実際にはない色が視界に浮かびあがる。そんなブリジット・ライリーの絵画を、誰もがどこかで目にしているはずです。同時代のファッションやデザインにも影響を与えたあざやかな波形やストライプは、1960年代に隆盛をきわめたオプ・アート(視覚原理を用いて知覚を刺激するアート)の代表格とされてきました。

ただ、彼女は単にトリックアート的なイリュージョンを追い求めたのではありません。「人間であるとはどういうことか、そして、生きるとはどういうことか」。そんな大きなテーマにつながるものとして知覚をとらえ、87歳のいまも創作をつづけています。その真の姿にせまるべく、日本では38年ぶりの個展『ゆらぎ ブリジット・ライリーの絵画』(DIC川村記念美術館)が実現しました。

そこで今回、音の世界で「波形」を操るサインウェーブ奏者のSachiko Mさんと同展をめぐります。彼女はドラマ『あまちゃん』挿入歌“潮騒のメモリー”の作曲でも知られますが(共作:大友良英)、活動の核は、サンプラー(サンプリング音を再生出力する装置)のテスト用の信号音である「サインウェーブ」を演奏する異色の音楽家。ライリーのアートに共振した彼女が、「場から何かを引き出す表現」や、孤高の実践を続けるための「いさぎよさ」を語ってくれました。

私自身は旗を先に立ててみて、そこから進んでいった感覚があります。ライリーさんはどうだったのでしょうね。

快晴となった初夏のDIC川村記念美術館。Sachiko Mさんは「ライリーさんの作品を邪魔しちゃいけないかなと思って」選んだという、モノトーンの装いで到着しました。細やかな気遣いの一方で、「ヒントはなるべく持たずに体験したくて、ほぼ予備知識なしできました」といういさぎよさも。

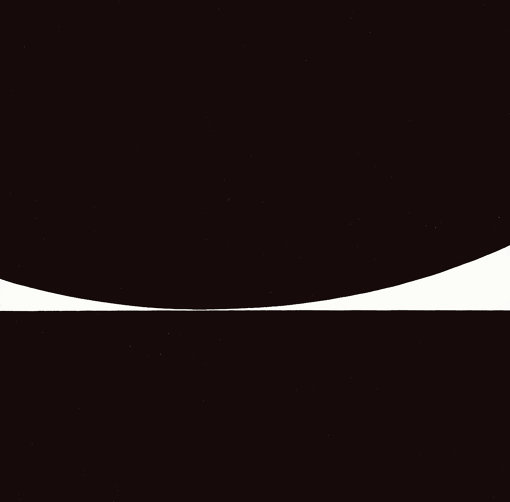

そんな彼女は、会場に入るとすぐ、一枚の作品に強く惹きつけられました。『接吻』(1961年)は、それまで風景などを描いてきたライリーが抽象に転じた最初の作品。後の特徴的な視覚効果こそまだ見られませんが、感覚を引き出す絵画ともいうべき創作の原点です。

『接吻』(1961年) 個人蔵 © Bridget Riley 2018, all rights reserved. Courtesy David Zwirner, New York/ London.

Sachiko M:やられた! みたいな格好よさですね。上のカーブした黒と、下のまっすぐな黒が、くっつきそうでくっつかない。すごくシンプルだけど、黒と白の質感も素敵です。ここまで抽象的なイメージに、『接吻』というタイトルの対比も面白い。

ライリー本人は、自然や現実世界をもとにした美術にふれてきた自分が、この作品で描き方を「逆転」させたと語っています。そんな自分の挑戦に対し、絵のなかのカーブが「ウインクして合図を送ってくれている」ように感じた、というチャーミングな回想も(同展図録収録テキストより)。

Sachiko M:最初にここまで振り切れたものをパンッと出せる。そんな人だから、その後もきっとすごいんだろうなと思わせますね。多くの人は、もし独自の発想を得ても、まごまごしているうちに誰かに似たことをやられてしまう。

私自身に引きつけて考えると、最初にサインウェーブ演奏でCDを出したのは、即興演奏の音楽シーンの中での一部の動きでしたが、これまでの演奏スタイルをシンプルに研ぎ澄ましていくような、ある意味での「ミニマル合戦」のような新しい動きが出てきたときでした。そのなかで、「これ以上のミニマルはないでしょ」という音源を勢いで自主制作で出してみた。それで勝ったとかではないのですが(笑)、旗を先に立ててみて、そこから進んでいった感覚があります。ライリーさんはどうだったのでしょうね。

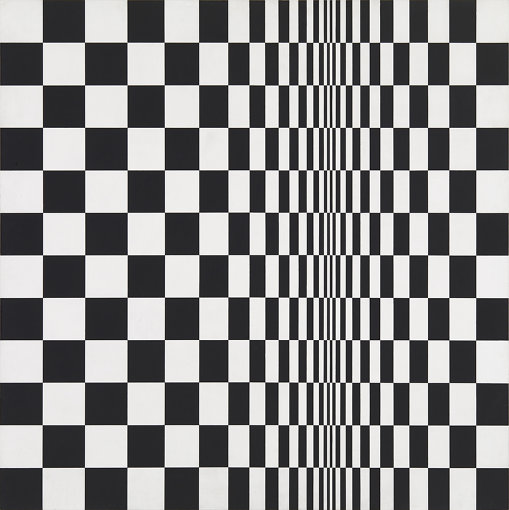

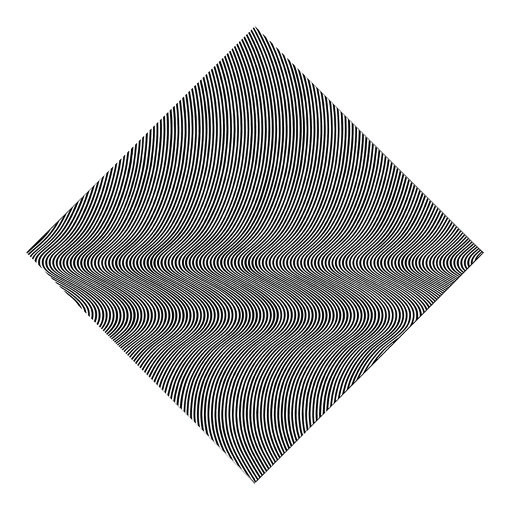

ライリーはこの後、無数の波形や正方形による幻惑的な作品を生み、1965年にはニューヨーク近代美術館での『レスポンシヴ・アイ(応答する眼)』展に出展。一躍その名を知られることになります。

『正方形の動き』(1961年)アーツ・カウンシル、ロンドン蔵 © Bridget Riley 2018, all rights reserved. Courtesy Karsten Schubert, London.

『波頭』(1964年)ブリティッシュ・カウンシル蔵 © Bridget Riley 2018, all rights reserved. Courtesy David Zwirner, New York/ London.

ライリーさんの絵画は、場や見る側の心身の状態によっても、引き出されるものが変わる気がします。

本展はライリーの半世紀以上にわたる探求を、日本初公開の代表作をふくむ31点で体験します。「カーブ」「ストライプ」、そして対角線を意味する「ダイアグナル」の3キーワードでとらえる構成です。

『接吻』に始まる「カーブ」セクションには、ここDIC川村記念美術館が所蔵する作品『朝の歌』(1975年)も。軽い目眩を誘うような作品もあるなか、さわやかな淡色の波線が織りなす世界は、野鳥が遊ぶ水場や、豊かな緑に囲まれた同館にぴったりな絵だとも感じられます。

Sachiko M:DIC川村記念美術館のひろい空間で見るとよくわかるなと思うのは、ライリーさんの絵って、向き合う距離によって印象がすごく違う。横切るように眺めるとき、立ち止まってじっと見つめるとき、それぞれで体験が変わります。もっといえば、人は生きているから、そもそも完全に静止して「見る」ことはできないんですよね。

『朝の歌』(1975年)DIC川村記念美術館蔵 © Bridget Riley 2018, all rights reserved. Courtesy David Zwirner, New York/ London.

ライリー作品の「ゆらぎ」の秘密は、まさにそうした人の動き(眼球の微細運動)に対してふだん脳が行う「ぶれ補正」的なしくみが、ある種の図像を前にすると通常通り機能しないことに関係するようです。ただ、Sachiko Mさんはそれ自体がこの作品の「答え」ではないことを鋭くとらえていました。

Sachiko M:いわゆるトリックアートって、その錯視効果が見えちゃったらそれで終わり。でもライリーさんの絵画はそれとは違って、場や見る側の心身の状態によっても、引き出されるものが変わる気がします。

今日はこの絵がよかったけど翌日はこっちだとか、最初はそれほど好きじゃなくても、次に見たら印象が変わるかもしれない。いいかえれば「自分を知る絵」になる。だから毎日通る街中など、よりダイナミックな空間にあっても面白いと思いました。

続いて、Sachiko Mさんが「海の波のよう!」とつぶやいた作品のタイトルは、その名も『礁 2』(1977年)。礁は岩礁、サンゴ礁など、浅い海底の高まりのことです。その幾何学的パターンが生むゆらぎは、具象画とはまた違うかたちで現実世界とつながっている?

『礁 2』(1977年)セゾン現代美術館蔵 © Bridget Riley 2018, all rights reserved. Courtesy David Zwirner, New York/ London.

若き日のライリーは、19世紀を生きた新印象派のジョルジュ・スーラに傾倒。鮮やかな点描画法で当時の世界を描いた彼の作品を、模写するなどして研究しました。その色と光の探求は後のライリー独自の創作につながったのです。ライリーは「私は自然を相手に仕事をする。ただし従来とは全く違う関わりかたで」とも語っています。

リラックスして見ていると、描かれていない色が見えてきますね。

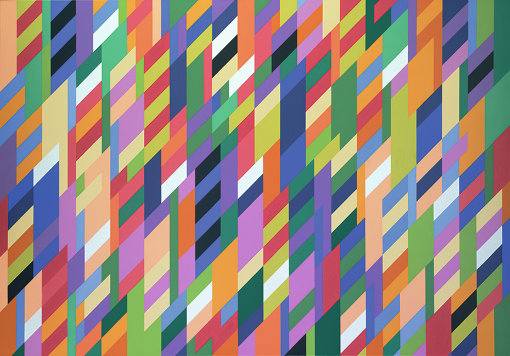

続く「ストライプ」のセクションは広々としたひと部屋。1960年代から2010年代に手がけた鮮やかな縞模様の作品が並びます。Sachiko Mさんは中央のベンチで、しばらく色彩を浴びるようにすごしました。色とりどりのストライプは、よく見るとその幅が規則的に変化し、隣り合う色の順序が入れ替えられるなどしています。

「リラックスして見ていると、描かれていない色が見えてきますね」とSachiko Mさんが立ち止まったのは、出展中のカンヴァス作品で最大サイズとなる2.1×4.5mの『遅い朝』(1967~1968年)。ライリーは、モノトーンで始めた自らの抽象表現に色彩を取り入れるにあたり、まずこうしたシンプルなストライプを使ってその探求を行なったそうです。続くSachiko Mさんの言葉は、そうした色とかたちを、彼女が鳴らす音の世界に重ねて感じ取ったものでした。

Sachiko M:自分の話になりますが、サインウェーブの音って、すごく「抜け」がいいんです。もともと自然界の音じゃないという事も理由の一つですが、どんな音環境にあってもクリアに聴こえるんです。楽器と一緒に鳴っていても、つねに別のところにいる音。

ただ、これは意識の問題でもあって。意識しなければただの耳鳴りみたいに感じるか、または誰も気づかない音。でも意識し始めると、なんでこんなに? というくらい聴こえてくる。

さらに不思議なことに、周りの音を浮かび上がらせる力もあるんですね。ふっと力を抜くと、いろんな音が聴こえてくる。または、無音より「静けさ」を感じさせることもある。

音楽と絵画の違いはあっても、「場」から何かを引き出す点では、ここにある絵画たちとも通じるでしょうか。Sachiko Mさんのサインウェーブ演奏の場合、大友良英さんや坂本龍一さんらと重ねてきたコラボレーションも連想しますが、むしろソロのときにこそ「場と共演する」感覚がより近いそうです。

Sachiko M:お客さんの気配だとか、建物の跳ね返りだとか、遠くで鳴っている音だとか。ソロのときは特に、現場のいろんな音が浮かんできます。だからその場との共演ですね。そのぶん、聴く側の方々の集中力が頼みというところもあります。

サインウェーブの音だけをずっと聴き続けるのはときに拷問的ですが(苦笑)、でもある種のコツをつかむと、みんな気持ちよさそうにぼーっとしていたりします。これもその場、その時の「音の環境」次第です。だから全く同じ状況は二度と起こらない。

オーディエンスもふくめた「環境」との関わりで浮かび上がる表現。いまこの展示室を満たす色とかたちもそうしたものでは、と感じるひとときでした。

作品では「ゆらぎ」を生んだけれど、ライリーさん本人はずっと「ゆらがない」人なのではと思いました。

最後のセクション「ダイアグナル」は、1980年代から2010年代までの作品です。見る者の視線を縦、横、斜めと奔放に導く『ここから』(1994年)。

『ここから』(1994年)個人蔵 © Bridget Riley 2018, all rights reserved. Courtesy David Zwirner, New York/ London.

カーブやストライプを統合した新境地を思わせる大きな壁画『ラジャスタン』(2012年)は、今回の展覧会のために会場の壁面に描かれました。

『ラジャスタン』(2012年)シュトゥットガルト州立美術館友の会 © Bridget Riley 2018, all rights reserved. Courtesy David Zwirner, New York/ London. / 本展覧会のために会場に描かれた壁画

これらはライリーの探究心が尽きることなく、かつひとつの道筋で結ばれていることを教えてくれます。なお、彼女は色彩理論など専門知識も学んだうえで、理屈だけでなく実際にいくつもの試作を作り、自らの感覚を頼りに確かめながら創作してきたそうです。

Sachiko M:作品から感じる自由さが、そうしたご本人の感覚から生まれているとしたら、だから何度見ても面白いんだな、と妙に納得します。人の目と手が生み出すからこその「ゆらぎ」もあるかもしれませんね。

「カーブ」「ストライプ」「ダイアグナル」。完全に時系列ではなく、重なり、行き来する期間もありますが、本展はライリーが1960年代からその半生をかけて、どのような探求をおし進めてきたかを眺める体験でもあります。

Sachiko M:作品では「ゆらぎ」を生んだけれど、ライリーさん本人はずっと「ゆらがない」人なのだと思いました。キャリアのなかで何かを突きつめ続けていくと、良くも悪くも「巧くなっていく」ことがあると思う。でも、決して何かを足し過ぎたりはしない、ある種の「いさぎよさ」はずっと変わらないようにも思います。

この展示はひとつの人生ですよね。そのなかで特に、その人の原点と到達点というのは、すごく興味があります。今回展示されたもの以外でも、近年は色彩を取り入れたドット(水玉)の作品があると聞くと、初期の点描画のお話も頭をよぎって「ある意味、原点に戻っていくところもあるのかな?」と思ったり。そんなことを考えるのも楽しいですね。

種明かし的じゃない面白さがライリー作品の本来の魅力だと思うんです。

最後にSachiko Mさんとこの日の体験を振り返りました。改めて、ライリーさんとご自分とに共通しそうな点があるとしたら?

Sachiko M:「答えを言わない」という点ですかね。サインウェーブの演奏を前にした人は、どうやって楽しめばいいの? と思うかもしれない。でも、そもそも「楽しむ」という前提でよいのか、ということもあるし(笑)、私は作品の解説はしない。答えのないところに面白さがあるとも思っています。

同じように、ライリーさんの絵画に答えをほしがる人も多いかもしれない。もちろん図録にあるような専門家の論考は大切だと思いますが、少なくとも、種明かし的じゃない面白さがライリー作品の本来の魅力だと思うんです。

ライリーはスーラのほかにも、ルネサンス以降の巨匠や印象派の名画を意欲的に研究し、それらを単純化、抽象化するプロセスを経て彼女ならではの創作スタイルに昇華していきました。Sachiko Mさんにも、それまでのアプローチを逆転させるような転機はあったのでしょうか。

Sachiko M:私が使っているサインウェーブは、サンプラーに購入時から入っていたテスト用の信号音なんです。もともと劇団の音響担当をしていて、効果音を出すタイミングの良さを買われて、大友良英さんのバンド「Ground-Zero」に参加しました。私の役目は、いろんな声やフレーズ、音の断片とか、それこそカラフルなものを集め、それをライブ演奏で他の楽器が鳴っている中で出す、ということでした。

でもバンドが解散する時期には、そういうことに疲れちゃったんです。それで録りためてきたサンプリング音源を全部消したんですね。そのとき残ったのが、テスト用にプリセットされていたサインウェーブの音でした。私は楽器を演奏しないけど「自分の音」が欲しかった。だから、もともと音楽とは距離のあるこの音が、どこか自分と似ているとも思えました。そこからですね。

一方、ライリーが好きだという言葉で、音楽家のストラヴィンスキーによる「制約が大きければ大きいほど、精神を縛る足かせから自分を自由にすることができる」という一節があります。

Sachiko M:そうかもしれない。たとえばいまは、何でもそろいすぎる時代ともいえます。でも、すべて与えられたら良いものができるというわけではない。逆に、やれない何かがあるということが、別の豊かさを生んだり、選択肢を広げたりすることがあります。

ただ、そうした自由さを長いキャリアを通じて保ち続けることには、特有の難しさもありそうです。たとえば、ライリーの場合は1990年代から再評価が高まってもいるようですが、「オプ・アート」が注目され、流行あるいは歴史として固定化されたことは、アーティストがさらに探求を続ける際の「足かせ」にならなかったのか?

Sachiko M:私はそこを支えたのも、彼女特有の「いさぎよさ」だったのかなと想像しますね。アーティストによっては技巧面をひたすら追求したり、表現の規模やボリュームを大きくしていく、いわばマッチョな変化を遂げる人が多いように思います。対してライリーさんはこの展覧会を通して「変わるけど変わらない」ともいえる姿勢が垣間見られた。それは女性的な強さだと感じますし、共感します。

最後に「ライリーさんの作品群のようにふりきったアートをみると、私もしばらくぶりにソロの新作を録ろうかな、と思えました」と話してくれたSachiko Mさん。ゆらぎの絵画を生んだ「ゆらがないアーティスト」の創作は、精神の自由さにも働きかけるのかもしれません。会場にある唯一の文章で、入口に控えめに掲げられたライリーの言葉が改めて思い出されます。

「知覚は私たちの認識を組み立てる。人間であるとはどういうことか。そして、生きるとはどういうことかを」

- イベント情報

-

- 『ゆらぎ ブリジット・ライリーの絵画』

-

2018年4月14日(土)~8月26日(日)

会場:千葉県 佐倉 DIC川村記念美術館

時間:9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで)

休館日:月曜(4月30日、7月16日は開館)

料金:一般1,300円 学生・65歳以上1,100円 小中高生600円

- プロフィール

-

- Sachiko M

-

sinwaves、即興演奏家、作曲家。1993年音楽活動を開始。1998年サインウェーブの独自な演奏スタイルを確立、2000年発表『Sine Wave Solo』のシンプルでミニマリスティックなサウンドで世界的な注目を一気に集める。2003年『アルスエレクトロニカ・ゴールデンニカ賞』受賞。海外フェスティバルでの演奏、サウンドインスタレーションなど活動の幅を広げる中、ドラマ『あまちゃん』劇中歌“潮騒のメモリー”(共作:大友良英)の作曲をきっかけに作曲活動を開始。現在は「音楽」と「美術」の間に切り込む新たな形として『OPEN GATE』のキュレーション&ディレクションを行うなど、新たな可能性を試み続けている。

- フィードバック 3

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-