映画からテレビ、現代のプロジェクション・マッピングまで、人にはどうも、ひとつの映像をみんなで一緒に見ることの喜びがあるようです。では、映像を「投影」して楽しむ文化は、いつごろ生まれたものなのでしょうか。その歴史を紐解くとたどり着くのが、17世紀半ばに誕生した「マジック・ランタン」です。ろうそくの炎を光源に、ガラス板に描かれた絵を映し出すこの技術は、18世紀のヨーロッパで熱狂を呼び、やがて日本にも伝わりました。

映画の登場まで娯楽の中心だったマジック・ランタンは、当時の人々にどんな夢を見せていたのか。そんな問いに迫る東京都写真美術館の展覧会『マジック・ランタン 光と影の映像史』を、音楽家で映像作家のVIDEOTAPEMUSIC(以下VIDEO)さんとめぐりました。家庭やレンタルショップに眠るVHSテープの音をつなぎ合わせ、「ここではないどこか」を想像させるエキゾティックな音楽を作ってきたVIDEOさん。盟友ceroのミュージックビデオをはじめ、独特のザラつきと情緒を感じさせる映像でも注目を集める彼は、映像の根源的な魅力が詰まった本展に何を感じるのでしょうか?

映像の根源って、「いまここにないものを見せる」ことだと思う。(VIDEOTAPEMUSIC)

美術大学の出身で、学生時代から映像の起源に関心を持ってきたというVIDEOさん。この日は、「展示の内容を少し意識しました(笑)」と、幻想的なナイアガラの滝の絵が描かれたTシャツ姿でやって来てくれました。

今回、そんな彼を案内してくれたのは、担当学芸員の遠藤みゆきさんです。じつは彼女、若いながら、日本でも有数のマジック・ランタンの研究者。今回の企画の意図について、こう語ります。

遠藤:映像史を紐解くというとき、多くの展覧会では、19世紀の写真や映画の登場から始まります。でも、マジック・ランタンまで遡ることで、さらに深い映像の世界に触れることができるんです。東京都写真美術館には、国内で数少ないマジック・ランタンの豊富なコレクションがあるのですが、これまで焦点を当てた展示はありませんでした。今回はそこにかなりマニアックに(笑)、迫ってみようと思ったんです。

挨拶を終えて、いざ会場へ。第1章では、マジック・ランタンの誕生が紹介されています。

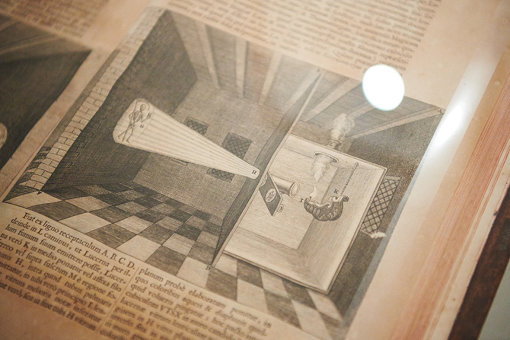

マジック・ランタンは17世紀半ば、オランダ人の科学者によって発明されたと言われています。アタナシウス・キルヒャーの『光と影の大いなる術』は、その黎明期の様子を描写した、現存する最古の書物。初期の映像装置といえば、カメラの雛形であるカメラ・オブスクラが有名ですが、光を箱に取り込むこの装置とは逆向きの原理によって、当時から映像の投影が行われていたことがわかります。

すると、さっそくVIDEOさんから質問が。

VIDEO:これ、映されているのは悪魔や精霊ですか?

遠藤:そうなんです。当時の自然科学は、魔術のようなオカルト的な世界と深い接点を持っていました。なので描かれる内容にも、マジカルなものや幽霊が多かったんです。実際、マジック・ランタンが最初に爆発的な熱狂を呼んだのは、18世紀末にパリで開かれていた「ファンスタスマゴリア」という幽霊ショーでした。

会場の壁には、そのショーで使用されていたガイコツの絵のスライドも投影されています。

VIDEO:写真の歴史を遡るとだいぶ初期の頃から心霊写真って撮られているんですよね。映像の根源って、「いまここにないものを見せる」ことだと思うのですが、その起源からして霊的な想像力と結びつきやすいのかなって。それは納得できる話ですよね。

ここで驚くのは、その幽霊ショーの空間演出のあり方です。古びた教会や聖堂で行われていたというこの興行。当時の記録から推察すると、客席を360度のスクリーンが囲み、その裏側からレールの上を移動するマジック・ランタンが姿を見せない仕掛けで映像を投影していたというのです。また煙を焚き、そこに映像を映す演出もあったとか。

VIDEO:現代の音楽ライブでも、映像を正面だけでなく様々な方向から投影して立体的に見せたりする演出も見かけます。僕たちはそれを新しいことのように感じてしまうけど、映画よりもっと前の時代には普通に行われていたんですね。

遠藤:このショーを見ると、映画の形式って少し堅いなあと感じてしまいますよね。映像の歴史は、技術が向上するとどんどん形式的に洗練されて、整理されていきますが、マジック・ランタンの経験は演劇や音楽など、もっといろんなジャンルの経験がごちゃ混ぜになったものだったのだと思います。

映像の芯にはずっと見たことがないものへのロマンがあった。(VIDEOTAPEMUSIC)

続いて見たのは、影絵のお芝居を描いた版画たち。「マジック・ランタンの流行の背景には、当時のヨーロッパで影絵が人気だったこともあります。またそれは、東洋への憧れとも重なっていたのだと思いますね」と遠藤さん。

遠藤:影絵はアジア発祥の文化と言われます。実際、これらの版画には「シノワズリー」と呼ばれる中国的な表現が見られます。同じ時期には「ジャポニスム」も流行りますが、彼らにとって東洋はまだまだ未知の世界だった。そんな異なる世界への興味が、影絵の流行にもつながっているのだと思います。

「ここではないどこか」を夢見ること。そんな異国の情緒を指す「エキゾチック」という言葉を、VIDEOさんは自分の制作のキーワードとして挙げてきました。その感覚をテーマにした理由を、彼はこう語ります。

VIDEO:映像が誕生した時代って、人が視覚的に見たいものと、その対象との物理的な距離が対応していたと思うんですね。たとえば、遠い国の風景や文化を見たいとか。その究極が幽霊だけど、映像の芯にはずっと見たことがないものへのロマンがあった。

VHSテープを制作で使うようになって、映像の歴史を考えるなかで、それと相性のいい世界観としてエキゾチックなものを自覚するようになったんです。だけど、現代では物理的な距離はそこまで憧れにはならない。なので、「当時の人が距離に感じたロマンを、いまの時代に擬似的に作り出すには?」ということを考えてきたんです。

子どものころ、テレビはまだ家族で見るものだったから、自分の部屋にテレビを置けたときはすごい衝撃だった(笑)。(VIDEOTAPEMUSIC)

見たことのない世界を目の前に出現させてくれる魔法の装置、マジック・ランタン。第2章では、18世紀パリの幽霊ショーで人々を熱狂させたこの装置が、その後、どのように各地に広がったのかが紹介されています。

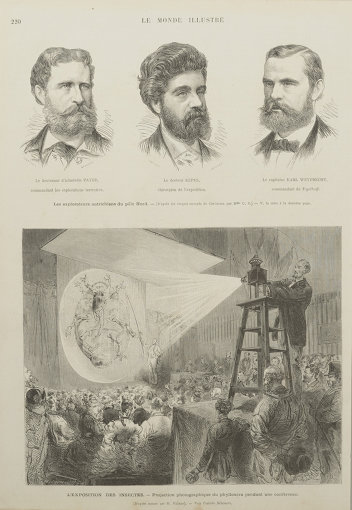

この普及をあと押ししたものが、用途の広がりでした。たとえば『虫の投影』と題された版画には、顕微鏡で拡大したノミの姿を、マジック・ランタンで大勢の人々に見せる様子が描かれています。

遠藤:現代の私たちも会社などでプレゼンテーションをしますが、当時、科学者の発表の手助けをしていたのがマジック・ランタンだったんです。医学の世界でも、人間の体内の構造を説明するときなどに使われていたようですね。

VIDEO:初期のころは娯楽っぽい使われ方だったのが、だんだん実用的な目的でも使われるようになったと。その広まり方って、現代でも同じですよね。いろんな用途に晒されることで、技術自体も進化するわけで。

もうひとつ、マジック・ランタンの普及にとって重要だったのが、メーカーの増加です。これによって、以前は大掛かりで高価だった装置が小型化し、比較的安く手に入るようになりました。会場には、そんな小型の装置の展示も。それを見て、VIDEOさんがあることに気がつきました。

VIDEO:色味やかたちが、ちょっとアジア風ですよね。装飾にも、ヨーロッパとは違う雰囲気がある。当時の人たちが投影技術にどんな体験を求めていたのかが、この見た目にも現われていてとても面白いです。

この指摘は、遠藤さんにとっても新鮮だったようで……。

遠藤:じつはマジック・ランタンを研究しすぎて、最近はその見た目に鈍感になっていたんです(笑)。なのでいまのコメントを聞いて、ハッとしたというか。あらためて、異国への憧れがこの装置の根源にあるのかもしれないなと感じました。

さらに、最新アルバムの『ON THE AIR』でも、活動初期のころの曲だという“煙突”を発表しているVIDEOさん。それが理由かはわかりませんが、装置に付いている煙突の存在が気になるようです。

遠藤:この煙突は、光源の熱や煙を外に出すためのもの。一般的にガラスなど透過性のものに光を当てて映し出しますが、絵葉書のような不透過な媒体を映し出す場合は、強い光源に対応した煙突がふたつある装置を使ったようです。いまでは普通にひとつのイメージを大勢で共有しますが、こういう工夫を見ると、当時の人にとってその経験がどれほど刺激的だったのかが感じられます。

VIDEO:「みんなで見たい」欲求って面白いですよね。僕が子どものころ、どちらかというとテレビはまだ家族で見るものだったんです。映像というのは複数名で楽しむもので、個人で楽しむものだという意識は少なかった。だから、自分の部屋にテレビを置けたときはすごい衝撃だった(笑)。

でも、いまのようにスマホやパソコンで個人的に映像が見るのが自然な環境になると、今度はパブリック・ビューイングが流行ったり、やっぱり映像の共有をしたい人も出てくる。自分のライブでも、大勢で映像を見る空間には特殊な面白さがあると感じます。

障子を使った影遊び、僕もやりました。身体的にこういうイメージに馴染みがあったんでしょうね。(VIDEOTAPEMUSIC)

つづく第3章は、日本とマジック・ランタンの関わりがテーマです。この装置は、江戸期に「写し絵」として、明治期に「幻燈(げんとう)」として、2回にわたり日本に伝わりました。しかし、変わったのは呼び名だけではありません。この装置に求めるものも、時代の移り変わりのなかで変化したのです。

まず、江戸から見てみましょう。鎖国が行われていたこの時代、外国の玄関口だった長崎の出島から関西を経由して江戸に伝わったマジック・ランタンは、意外にも日本の人々にすんなりと受け入れられたと言います。

遠藤:というのも、日本にはもともと、さきほども紹介した影絵の文化があったからです。だから、この装置を見ても、「影絵じゃん」と。江戸の影絵とは、みんなで集まったときの座敷芸の一種だったようですね。

VIDEO:これ、タコですか? ちょっと無理がありますね(笑)。

遠藤:(笑)。日本の影絵の西洋と違う特徴は、全身を使うことなんですね。さらに面白いのは、障子が影を投影するためのスクリーンだったことです。日本の住環境は、影絵に向いていたんですね。

VIDEO:障子を使った影遊び、僕もやりました。日本のホラー映画でも、障子越しに何かの気配を感じるという場面がよくありますけど、身体的にこういうイメージに馴染みがあったんでしょうね。

そうした土壌のなかで、江戸の写し絵は、影絵の延長上にある娯楽として愛されていきます。たとえば、『改良せりふ附うつしえ幾暁作』という作例では、掛け軸から抜け出ていたずらや夜這いをするダルマの姿が。「このダルマも写し絵の題材で人気があったものですが、ほかにも怪談話など、幽霊にまつわるものが人気を集めたようです」と遠藤さん。投影された映像に、普段体験できない世界を期待する人々の感性は、洋の東西を問わないようです。

いっぽう、明治期の受容は、写し絵とは別の目的を持ったものでした。富国強兵が叫ばれ、日本が欧米列強と肩を並べようとしていたこの時代。マジック・ランタンは国の教育を担う教材としてふたたび持ち帰られ、全国に普及していったのです。

遠藤:このとき興味深いのが、その技術に「幻燈」という新しい呼び名を与えたこと。さらに木製が多かった写し絵に対し、幻燈では西洋風の金属を使ったものが多くなります。名前や見た目で、人々の関心を誘ったんですね。

当時の幻燈が持っていた新奇さをよく表しているのが、「幻燈写心競」という版画シリーズ。ここでは、人物の心象風景を同じ画面に描くという昔ながらの手法を「幻燈」と呼ぶことで、浮世絵が当世風にアレンジされています。

こうした「カッコ良い」イメージを伴いながら、幻燈は教育以外にも、宗教や戦争の現場で使用されていきました。明治の幻燈の使われ方からは、ある思想を多くの人に共有させる、投影装置の怖さもチラリと覗いています。

便利で合理的な新しい技術が登場しても、それ以前の技術が持っていた価値が無くなることはないと思うんです。(VIDEOTAPEMUSIC)

さて、展覧会もいよいよ終盤。第4章では、横長の絵をズラすことで物語を進める「スライド」と呼ばれるコンテンツが、実際の投影も含めて紹介されています。そして第5章では、マジック・ランタン以後、つまり、映画の基礎となる映像技術が誕生したあとの時代の、投影文化のあり方に焦点が当てられています。

映画の誕生は、1895年ごろ。フランスのリュミエール兄弟が、「シネマトグラフ」という映写機を発明したことによります。彼らは撮影も映写もできるこの装置を使い、数々の作品を世に送り出し、人々を驚かせました。

遠藤:ここで大事なのは、シネマトグラフの発明とほぼ同時期に、エジソンも「キネトスコープ」という映像装置を発明していたことです。しかし、大勢でひとつの画面を見るシネマトグラフに対し、キネトスコープは1人で画面を覗き込むもので、ぜんぜん人気が出なかった。ここでも、映像をみんなで共有することが鍵になったんです。

さらに、ドキュメンタリー的なリュミエール兄弟の映像に対し、この技術をより幻想的な世界を描くために使ったのがジョルジュ・メリエス(1861年ー1938年、フランスの映画監督で特殊撮影技術の創始者)です。トリックを使って、未知の世界を見せるその作風の背景には、「彼がマジック・ランタンという古くからある映像文化にも意識的だったことがあると思う」と遠藤さんは語ります。

このように要素として継承されつつも、長尺の物語を見せることができる映画の登場で、マジック・ランタンはかつてあった娯楽の王としての座を奪われることになります。

ところで、新旧のメディアの交代は、VHSがDVDに切り替わる2000年代に、古くなりつつある記録媒体をあえて利用して制作をはじめたVIDEOさんにも関わる話題。彼はこうした入れ替わりによって、あるメディアが過去のものとなることを、どう考えているのでしょうか。

VIDEO:便利で合理的な新しい技術が登場しても、それ以前の技術が持っていた価値が無くなることはないと思うんです。むしろ、そこでは古い技術の新しい価値も見えてくる。

たとえば、僕はもともとライブでもビデオデッキから音を流していたのですが、製造メーカーが無くなったこともあり、最近ライブでは使わないんです。でも、この前DOMMUNEでライブをした時にひさびさにビデオデッキを使わせてもらったら、やっぱり音の太さがぜんぜん違うんですよ。

遠藤:おっしゃるように、古い技術はいろんなことを教えてくれますよね。じつは私も、現在のプロジェクション文化を考えたときに、より親和性があるのは映画ではなく、マジック・ランタンなのではないかと考えているんです。

本展の最後を締めくくるのが、現代美術家として本展に唯一出品している、小金沢健人さんの新作『よび つぎ うつし』のコーナーです。映像やドローイングを中心に、横断的な作品を発表してきた小金沢さん。今回は、展覧会の会期がちょうどお盆の時期と重なることを踏まえた作品を展示しています。

導入として、小金沢さんの親族がそれぞれの「死後」について語った映像を見た後、鑑賞者は暗い別室へ。そこでは、部屋の中央にある1時間で1周するプロジェクターによって、この展示室で撮影された親族の姿が360度に投影されています。面白いのは、その映像の万華鏡のようなあり方。左右反転したり、乱反射したりして空間に広がる映像が、対象となった人たちの何気ない動作を演劇の舞台のように見せています。

遠藤:ここで使われているのは「ビデオフィードバック」という手法です。鏡を向かい合わせにすると、像が永遠に続くイメージが生まれますが、これはその映像版とも言えるもの。

マジック・ランタンについて、その体験はもともといろんなジャンルが未分化に混ざり合ったものと言いましたが、小金沢さんは、映画が芸術としてひとつの平面のなかに研ぎ澄まされる前の、そんな自由な投影のあり方を現代において体現する存在だと思うんです。

空間的な映像体験は、先端技術を用いた近年のプロジェクション・マッピングともつながる要素です。しかし、そうした映像体験が、多くの人にとっては仕組みの分からないブラックボックス的な驚きなのに対して、小金沢さんの作品には装置と触れる手仕事の気配が。そしてそれが、映された人々の存在の生々しさにもつながっています。

遠藤:新しいプロジェクションの文化には、もちろん現代の文化として意味があると思うんです。でも、そうした最新の技術を使わなくても、こんなに面白い、型にハマらないプロジェクションをすることもできるんですよね。

VIDEO:この作品、なんだか見入っちゃいます……。効果の生み出し方が、とてもアナログですよね。映像というものが、そもそも光を取り込んでイメージを映すものだということに立ち返っているというか。映像の原理に触れている面白さがあります。それは、自分の制作ともどこかでつながるもののように思います。

昔も今も、ただ「この現実」を生きるだけじゃなくて、生きるためにこそ、見たことがないものを見たいと思う人の気持ちは変わらないと思う。(VIDEOTAPEMUSIC)

こうして、展覧会ツアーは終了。写真も映画もなかった時代。小さな明かりから生まれる未知のイメージに、人々は驚き、恐怖や憧れを抱いてきました。そして面白かったのは、会場の全体を通して展示物に、幽霊や「死」の存在を感じさせるものが多かったこと。この側面は、VIDEOさんにとっても、もっとも印象的だったようです。

VIDEO:僕は制作に古いVHSテープを使っていますが、そこに映る人はもういないかもしれないんですよね。それでも残ってしまうのが記録媒体の面白さですが、それを覗いたり手を入れたりすることにはバチが当たりそうな怖さもあるんです。

そんな制作のなかで、映像の根源には霊的なものがあると感じてきたので、幽霊ショーから「死」にまつわる小金沢さんの作品まで、今回の展示物にもそうした要素が強くあったのはとても腑に落ちました。

さらに、「いまのようなデータではなくて、物理的な光と影の表現だから、マジカルなものや霊的なものの驚きを呼び込みやすかったのかもしれないですね」とVIDEOさん。たしかに技術が発達した現在、マジック・ランタンが宿していた映像の想像力の生々しい感覚は、むしろ減っているようにも感じられます。

VIDEO:昔も今も、ただ「この現実」を生きるだけじゃなくて、生きるためにこそ、見たことがないものを見たいと思う人の気持ちは変わらないと思うんです。今日は、そんなことも感じました。

世の中では高画質で便利なものも求められますが、じつは揺らぎを残したVHSのような映像のなかにこそ、未知のものが入り込む余地があるんじゃないか。そして、それはマジック・ランタンも同様で、そこから生まれる情緒やロマンにこそ、芸術の魅力もあるのかなと思っています。

忘れ去られた夢こそ、ときに魅力的になる。今回の展覧会では、そんな映像の起源の可能性を感じることができます。

- イベント情報

-

- 『マジック・ランタン 光と影の映像史』

-

2018年8月14日(火)~10月14日(日)

会場:東京都 恵比寿 東京都写真美術館 地下1階展示室

時間:10:00~18:00(木、金曜は20:00まで、入館は閉館の30分前まで)

休館日:月曜(9月17日、9月24日、10月1日、10月8日は開館、翌火曜は休館)

料金:500円 学生400円 中高・65歳以上250円

※小学生以下および都内在住・在学の中学生、障害者手帳をお持ちの方とその介護者は無料

※第3水曜は65歳以上無料、7月26日~8月31日の木、金曜18:00~21:00は学生・中高生無料、一般・65歳以上は団体料金

- イベント情報

-

- 『Grand Gallery 13th Anniversary HOME PARTY Weekday Festival for Rock`n Roll Adult』

-

2018年9月18日(火)

会場:東京都 代官山 UNIT

出演:

VIDEOTAPEMUSIC

ヤン富田

DJ KRUSH

Yasushi Ide presents THE MILLION IMAGE ORCHESTRA

料金:6,500円(ドリンク別)

※前売りはGrand GalleryのCD1枚付

- 『LOOSE RECORDS presents "LOOSE SCREWS"』

-

2018年9月28日(金)

会場:宮城県 仙台 CLUB SHAFT

出演:

VIDEOTAPEMUSIC

原田晃行(Hi, how are you?)

最近の話チーム

D.O.I

料金:前売2,800円 当日3,300円(共にドリンク別)

- リリース情報

-

- DMX & ピアニカ前田 / VIDEOTAPEMUSIC『TOKYO LUV STORY』(10インチアナログ)

-

2018年11月3日(土)発売

価格:2,160円(税込)

BRJA-00002Side-A

A-1 東京狼少女~TOKYO LUV STORY featuring YOU

A-2 TOKYO DUV STORYSide-AA

AA-1 東京狼少女~TOKYO LUV STORY featuring 鶴岡龍

AA-2 東京狼少女~TOKYO LUV STORY featuring Patricia Pombo

- プロフィール

-

- VIDEOTAPEMUSIC (びでおてーぷみゅーじっく)

-

映像ディレクター / ミュージシャン。地方都市のリサイクルショップや閉店したレンタルビデオショップなどで収集したVHS、実家の片隅に忘れられたホームビデオなど、古今東西さまざまなビデオテープをサンプリングして映像と音楽を同時に制作している。VHSの映像とピアニカを使ってライブをするほか、MV制作、VJ、DJ、イベントのオーガナイズなど活動は様々。MVでは盟友ceroを始め坂本慎太郎、小島麻由美、NRQなどジャンルレスに手がける。ほかにもモデル、女優の菊池亜希子のムック本「マッシュ」のCM映像、楽曲も製作。ダンスミュージックとしての下地に、近年盛り上がりを見せつつあるムード音楽やラウンジミュージックの文脈から繰り出すポップでメロウなメロディは絶妙であり、映像のセンス含め、まさに洒脱な音楽を作り出している。2017年10月、3rdアルバム『ON THE AIR』をリリース。映像のみならず音楽との双方向でゆらゆら踊れる夜を演出する、そんな素敵な男がVIDEOTAPEMUSICである。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-