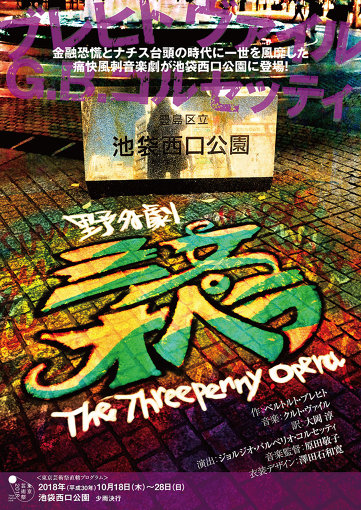

2020年のオリンピック開催を2年後に控えた東京は、さまざまな問題を抱えてはいても、やはり日本の中心と言える都市だろう。人の数、経済の動き、芸術文化の密度においても、このメガシティーを抜きにして考えることは難しい。そんな街で開催されるさまざまな舞台芸術、アート系のイベントが集まったのが『東京芸術祭2018』だ。そして、そのフラッグシップとなるプログラムとして上演されるのが、イタリア人演出家ジョルジオ・バルベリオ・コルセッティが手がける『野外劇 三文オペラ』である。

1920年代にドイツの劇作家ベルトルト・ブレヒトが発表した『三文オペラ』は、19世紀ロンドンの貧民街に生きる人々のエネルギッシュな生き様を描いた名作だが、コルセッティはそれを現代の池袋西口公園に召喚するのだという。チケットは500円という驚きの低価格。通りすがりで観ることもできるというオープンな野外劇へと同作を作り変える理由は一体なんだろうか?

『三文オペラ』の稽古に取り組むコルセッティ、そして『東京芸術祭』の総合ディレクターである宮城聰の2人に話を聞いた。

お祭りは、人間の社会に必ず生じてしまう分断を縫合するために編み出された「人間の知恵」。(宮城)

最初に話を聞いたのは、宮城聰。静岡に拠点を置くSPAC(静岡県舞台芸術センター)芸術総監督でもある彼は、『東京芸術祭2018』全体の構想と、コルセッティの起用と『三文オペラ』の上演について語ってくれた。

—まずお聞きしたいのは、今年の『東京芸術祭』が目指すものについてです。

宮城:危機感としてあるのが、芝居を観に劇場に行く人たちと行かない人たちのあいだに分断ができつつあるのではないか、ということでした。つまり、1万円もするチケットを買って観に行く観客も、そんな作品作りに関わっている内側の人間も、外側の人たちからすると経済的に余裕のある既得権層と思われているかもしれない。

実際のところ、劇場に頻繁に行く人っていうのは、いくつもアルバイトを掛け持ちしてちょっとずつお金を貯めて、なんとか芝居に関わっているような人々が多いのですが、誤解によって思わぬ分断が生まれてしまっている気がします。この他にもさまざまな分断が芸術や社会にはありますが、そこに一石を投じるものとして「フェスティバル」は機能するかもしれないと、僕は思っているんですね。

—これまでにも宮城さんは「祭」や「祝祭性」についてさまざまな発言をしていますね。

宮城:お祭りは、人間の社会に必ず生じてしまう分断を縫合するために編み出された「人間の知恵」と言えるでしょう。分断を解消するために、革命を起こしてゼロ地点に戻すという方法もありますが、その後には必ず新しい分断が起こってしまう。けれどもお祭りには、人と人の間になんらかの差が生まれても、その差を「苦痛」にさせない仕組みが備わっています。

もちろん「根底から社会を変えなければいけない」という革命の思想からすれば、これは一時的な生ぬるい対処法かもしれません。でもいちばん単純な言い方をすれば、格差の溝を縫い合わせる仕組みによって、憎悪がかき消されていくということはある。その機能こそを、フェスティバルを名乗る『東京芸術祭』は取り戻していかなければならないと思うのです。

その分断を縫合する試みのひとつとして、『野外劇 三文オペラ』にワンコイン制を導入しました。有料席が500円で、すでに激安なんだけれど、ちょっと遠くからであればタダでも観れちゃう(笑)。劇場の中にいる人と外にいる人をつなげる方法として、これは面白い気がしています。

残念ながら、アジアでアートに対する野望を持っている人は、東京をまっさきに選ばなくなっている。(宮城)

—『東京芸術祭』直轄事業では6つの作品が上演されますが、そのテーマは「ひらく」「きわめる」「つながる」です。『三文オペラ』は、そのうち「ひらく」に特に関わっているわけですね。

宮城:総合ディレクターを務めるうえで、「ひらく」ことこそが責務です。というのは、21世紀に入ってからのアジアの都市間競争のなかで、東京の優位性がどんどん沈下しているから。

残念ながら、アジアでアートやカルチャーに対する野望を持っている人たちは、東京という場所をまっさきに選ばなくなっている。その事実を冷静に受け止め、あらためて東京に存在感を持たせようとするならば、世界の最先端・最高峰の表現をある程度集めておかなければいけない。それによって東京は世界へと開かれていくし、同時にそのためには「きわめる」ことが求められるんです。

—しかしそれは、一方で富や文化の東京一極集中をもたらすのではないでしょうか? また、『東京芸術祭』のチラシには「東京芸術祭は東京一極集中に加担しません。」という挑発的なコピーが載っています。これは矛盾では?

宮城:そこで大事になるのが3つ目の「つながる」です。2020年に向けて加速する東京への一極集中の流れに対して、東京以外の自治体に住んでいる多くの人たちが、このまま自分たちの経済や生活が衰退するのではないか、という恐れを抱いています。それは僕が拠点にしている静岡でもひしひしと感じることで、地方のアーティストたちは自分たちが取り残されるのではないかという危機感を持っている。

そんな状況に対して、この芸術祭ができることはわずかですが、例えば地方を拠点にユニークな活動を行なっている団体や人を積極的に紹介して、観客や批評家、ジャーナリストに知ってもらえるような仕組みを作りたいと思っています。それが「つながる」の意図のひとつです。まだ模索を始めたばかりの段階ですが、さらに多様なつながり方を来年以降も探っていきたいと考えています。

—「ひらく」と「きわめる」のカウンターとして「つながる」を位置づけているんですね。その意味では、イタリアのスカラ座で演出を務めたこともあるほどのコルセッティさんを劇場の外に連れ出し、新作を依頼した『三文オペラ』は、3つのテーマを体現したものと言える気がします。

宮城:今やイタリア演劇界のメインストリームにおいて、大きな評価を得ているコルセッティさんは、実際にはすごく前衛的な表現を手がけてきた人です。ですから、僕の無茶な提案にもきっと乗ってくれると思いました。そして実際に乗ってくれました。

もちろん東京での野外劇、そしてワンコインの芝居は彼にとってまったく初めての経験で、いろいろな難関が待ち構えているでしょう。でも、そういった想定外の事態も楽しんで演劇を開いていくことが彼にはできる。その確信があったから、今回の『東京芸術祭』のメイン作品をお任せしたんです。

池袋西口公園は繁華街の中心にあって、スマホのアプリを立ち上げれば、『ポケモンGO』のスポットになっている(笑)。(コルセッティ)

トラブルを超えて演劇を「ひらく」ことのできる人として宮城から大きな信頼を寄せられているコルセッティ。彼と宮城は、劇場労働者のストライキで中止の危機に瀕した2014年の『アヴィニョン演劇祭』(南フランスで行われる世界有数のフェスティバル)で、その苦境を共に乗り越えた者同士だ。さて、次はコルセッティに『野外劇 三文オペラ』についてインタビューしていこう。

—『三文オペラ』はコルセッティさんにとって初めて日本人俳優を演出する作品と聞きました。東京での野外上演という形式も挑戦的ですね。

コルセッティ:ええ。宮城さんから依頼のメールが届いたときは非常に驚きました。一方でとても心惹かれる内容でもありました。ターミナル駅である池袋駅のすぐ近くで行う野外公演で、チケットも非常に安く、オーディションのチャンスもすべての俳優に開かれている。そのすべてが私にとって未知の出会いであり、とてもワクワクしたことを覚えています。

しかし、昨年のクリスマスに東京を訪ねて、はじめてこの提案の現実面に直面しました。メールでは、会場をイタリアで言う「パルク(Park)」と聞いていましたから、私が想像したのは自然豊かな敷地でした。しかし、みなさんご存知のように、池袋西口公園は木が数本しかない、とても小さな広場です。繁華街の中心にあって、目の前をたくさんの車が行き交っている。スマホのアプリを立ち上げれば、ポケモンGOのスポットになっている(笑)。

また、約250人がエントリーしたオーディションも大変でした。私の知らない言語でそれだけの数の俳優とやりとりするのは、とてもハードな作業で……言うなれば、私は東京で一種の魔法の森に迷い込んだわけです。いろんな事や人が現れては消えていく森。

—例えばポケモンですね(笑)。

コルセッティ:その通りです! 一方で、この賭けは非常に挑戦しがいのあるものでもありました。オーディションを通じて出会った15人の俳優と共に抽象的なイメージを具体化していくプロセスはとても意義深いものです。演劇とは、具体的なものが言葉を超えていく芸術であり、俳優は言葉以上にもっと多くのものを伝える術を持っている人々ですからね。

また、広場との関係も刺激的なものになりつつあります。私はいま池袋に長期滞在していて、毎晩池袋西口公園を見に行っています。そして、備え付けの舞台(上演ではここが客席になります)から池袋西口の街に目を向けると、演技空間となる広場と、その奥に車が往来する道路があり、さらに向こうにビルが立ち並んでいる風景が見えてきます。

私は、この場所にさまざまな舞台美術を構想することができましたが、結果として選んだのは、車や家具といったごく限られた美術を配置して、もとからある街の風景を借景にして迎え入れることでした。

—現実の池袋を背景にして上演するということですね。

コルセッティ:この『三文オペラ』の物語が起こるのはいつでしょうか? 私の答えは「現在」です。そして起こるのは何処でしょうか? それは「東京」です。

もちろんブレヒトが物語に描いたのは19世紀ビクトリア朝のロンドンです。しかしそこには彼が生きた1920〜1930年代の第一次世界大戦で敗戦した後のドイツが重ねられています。そしてそのパースペクティブは現在の我々へと続いています。『三文オペラ』でブレヒトが描いたのは、下層プロレタリアート(資本主義社会における、労働者階級)が、まるでブルジョワのように振る舞う社会のいびつさ、滑稽さでした。そしてそれは、現在の世界で起きている現実でもあるのです。

私たちは、その状況に池袋で出会うことになるでしょう。観客の中には、チケットを買ってやって来る人たちがいます。そのような人々は、演劇を観ようという明確な目的を持っています。しかしそれとは別に、偶然にその場に通りかかった人々もいて、遠巻きに上演を観ることになる人もいるでしょう。

野外のオープンな空間に、目的を持つ人とそうでない人が混在する。そういった要素が、私たちの公演にある特異な温度を与えてくれる。つまり、彼ら自身がこの『三文オペラ』の温度を決めるのです。

金持ちの振る舞いをまねようとする貧しい人々には、純朴さや無邪気さというものがないのですから。(コルセッティ)

コルセッティ:『三文オペラ』は一種のミュージカルでもありますが、歌はセリフとは別の方向から作品の本質を照らしています。

つまり「世の中ってこういうものだよ。人はこういうものだよ」「自分たちには、もうどうすることもできないのだ」という意思を歌に潜ませている。ここにはブレヒト作品に共通する弁証法的な側面が表われています。そして、その問いに接した観客は「では、どうすればいいのだろう?」と自らに問いかけることになる。歌は、こうした問いかけを非常に明確に表現するわけです。

―『三文オペラ』は音楽も非常に特徴的です。

コルセッティ:ある意味では、非常に野蛮で冷酷な世界の見方が表現されていると思います。金持ちの振る舞いをまねようとする貧しい人々には、純朴さや無邪気さというものがないのですから。作品の中で唯一純粋な心を持つのは、主人公の恋人ポリーですが、彼女は作品を通してさまざまな通過儀礼を経験し、この世界の冷酷さを学びます。劇中でポリーが歌う“海賊ジェニーの歌”は、酒場などで働く女性がじつは海賊の首領で、無慈悲に人々を殺戮するという歌ですが、そういった社会の不条理を経験したポリーが歌い上げることはとても象徴的です。

あるいは、最後に絞首刑になる主人公のマックヒースの言う「自分がした銀行強盗なんて、銀行自体を作ることに比べれば大した悪行ではない」というセリフは、1%の人が富を占有し、残りの99%の人たちは常に貧しい方向へと追いやられていく現在の世界への理解そのものです。

—池袋は、東京の中でもかなり騒がしく雑多な街で、どこか『三文オペラ』の世界に近い感触があります。

コルセッティ:そう思います。実際、作品の冒頭には現実の風景を生かした演出を考えていますが、それは池袋と劇中のロンドンを結びつけるものです。それと同時に、イタリアで生まれた私は作品にイタリア的なイメージも加えようと考えています。それが、(ピエル・パオロ)パゾリーニです。

—イタリアを代表する映画監督ですね。

コルセッティ:彼に関する作品を過去に作ったぐらい、私はパゾリーニに関心を持っているのですが、ブレヒトと比べたときにそのスタンスは対照的です。ブレヒトは、プロレタリアートに対して非常にインテリ的で冷静な見方をしています。一方、パゾリーニはとても情熱的・情念的です。そして今回の『三文オペラ』には、後者の人間的な側面を強く取り入れたいと考えているのです。

パゾリーニは常に貧しくみじめな人々を描いてきた監督です。そしてまた、非常に大衆的な人気役者をためらいなく芸術的な作品に起用したりして、上流と言われるものと下流と言われるものを混ぜ合わせ、ときには下品な描写も多用しました。

—たしかに、遺作である『ソドムの市』(1976年公開のポルノ映画)の変態的な描写は特に有名です。

コルセッティ:ブレヒトはやっぱりちょっと、お堅いんですよ。そこで、下品な側面を強調するというのは、作品の堅さをほぐすための唯一の方法ではないかと思います。今回、私は観客に笑ってもらうためならばなんでもやろうと考えているのです。なぜならば、それがあの騒がしい場所で観客に集中してもらう唯一の方法だから。体を張ってギャグの限界まで攻めていく。それは同時に、この物語の奥底から、非常に詩情にあふれる側面を引き出すことでもあると思うのです。

この10年で、日本はどんどん物質的にも精神的にも乏しくなっています。(宮城)

『野外劇 三文オペラ』に込められた、架空の物語と現実の風景を交差させるコルセッティの企みの成果は、初日に明らかになるだろう。それでは最後に、あらためて宮城のインタビューに戻ろうと思う。聞きたいのは、『東京芸術祭』の全体像と、その他の作品について。

宮城:ダニエル・ジャンヌトーさんの『ガラスの動物園』は、「きわめる」というテーマを象徴するものと言えるかもしれません。知人のパリのディレクターに「これぞ!」という作品を推薦してもらって挙がってきたのが同作だったのですが、これは相当な驚きでした。というのも、この作品はもともとはSPACでの国際制作で生まれたからです。

まるで自分で自分をプレゼンテーションしているようで面映くもあるのですが(苦笑)、日本上演後に作られたフランス人俳優版の『ガラスの動物園』がヨーロッパで大ヒットし、その長い世界ツアーの最後がこの東京公演になります。その意味でも、かつて自分が関わった作品が成長して戻ってきたようで嬉しい気持ちがありますね。

宮城:テネシー・ウィリアムズの戯曲を扱った同作に対して、ステレオプティクの『ダーク・サーカス』は対照的な作品です。セリフのまったくない作品で、砂絵と実景を混ぜ合わせたような視覚的にとてもユニークな作品です。

—サーカスをモチーフにした『ダーク・サーカス』だけでなく、メルラン・ニヤカムの『空は翼によって測られる』など、少し魔術的で猥雑さのある作品が選ばれている印象がありますが、それもお祭り的な性質を意識してのセレクトでしょうか?

宮城:その通りです。洗練された純粋芸術よりも、そこからなにかがはみ出すような要素を持つものを選んでいるのは、『東京芸術祭』という場所の多様性を十二分に生かしたいからです。『(ダーク・)サーカス』の隣に『(ガラスの)動物園』があるというのもおかしな話ですが、演劇の喜びって、ある意味で動物園やサーカスの楽しさに似ています。世の中にはこんな変わった生き物がいるんだ、という発見は、自分が知らない物事の考え方や世界の見方を知ることとも似ています。

―なるほど。演劇を、人々のためのどのような装置にしたいと考えていますか?

宮城:究極的に僕が考えたいと思っているのは、演劇という知恵を人間の生活のいろんな局面に持ち込むことによって、不遇感や不幸感を感じずに生きていく方法。もっと言えば、演劇によって世の中を面白がって生きていくようになることです。

今日の社会システムでは、個人は学校でも会社でもすぐに階級のようなものに束縛されてしまって、自分のポジションやキャラを固定させないと生きていくことが困難になってしまっています。それが、人々に疎外感を植え付けている。

けれども演劇であれば、どんなにロングランしていても数か月経てばまた別の役を演じることができる。そのスタンスを現実の生活に延長させることができれば、自分に窮屈な思いを強いている環境から自由になって、不遇感を緩和することができるかもしれません。

―そのために、お祭りである『東京芸術祭』での演劇には意味があると。

宮城:この10年で、日本はどんどん物質的にも精神的にも乏しくなっています。その中で「ワリを食っているのは俺だけで、誰かは自分よりも得な思いをしているんじゃないか」という嫉妬に陥ってしまうことは、とても危険な兆候でしょう。

たとえ貧しくなったとしても、前よりも楽しくなった、自由になれたという気持ちが起これば、ファシズムや排外主義のような最悪の思想に抵抗することができるかもしれない。楽しく生きるための起点に『東京芸術祭』がなるならば、ささやかな機会であったとしても、それは意味のあることだと思うんです。

- イベント情報

-

- 『東京芸術祭』

-

2018年9月1日(土)~12月9日(日)

会場:東京都 池袋 東京芸術劇場、あうるすぽっと、池袋西口公園、南池袋公園 ほか

-

- 『野外劇 三文オペラ』

-

2018年10月18日(木)~10月28日(日) ※10月23日は休演

会場:東京都 池袋西口公園

料金:500円(観覧無料エリアあり)

- プロフィール

-

- ジョルジオ・バルベリオ・コルセッティ

-

現代イタリア演劇を代表する演出家の一人。1951年ローマ生まれ。1976年にベネチア・ビエンナーレで映像を交えた新たな劇言語を提示し、話題を呼ぶ。1988年からカフカ四部作を上演し、『アメリカ』では毎日異なる道を歩く俳優たちのあとを観客が追っていく形式を試みる。1994年、「ヨーロッパ演劇の新たなリアリティ」賞受賞。1999年、ベネチア・ビエンナーレ演劇部門の芸術監督に就任し、サーカス作品にも門戸を開く。2001年、カフカにちなんで自らの劇団を「ファットーレ・K」と名づける。2012年コメディ=フランセーズで初演出。2014年、アヴィニョン演劇祭開幕演目として法王庁中庭で『ホンブルクの公子』を演出。オペラ演出も数多く手がけ、ミラノ・スカラ座では『トゥーランドット』等を演出。日本では、ラフォーレミュージアム赤坂にて、1991年『ラ・カメラ・アストラッタ/抽象の部屋』、1992年『ある戦いの描写 カフカの作品より』を上演。また、SCOTサマー・シーズン2008にて『ロナルド・マクドナルドの物語』、SCOTサマー・シーズン2009にて『天と地のはざまで』を上演したほか、2016年には東京文化会館で上演されたゲルギエフ指揮によるマリインスキー・オペラ『ドン・カルロ』を演出。

- 宮城聰 (みやぎ さとし)

-

1959年東京生まれ。演出家。SPAC-静岡県舞台芸術センター芸術総監督。東京芸術祭総合ディレクター。東アジア文化都市2019豊島舞台芸術部門総合ディレクター。東京大学で小田島雄志・渡辺守章・日高八郎各師から演劇論を学び、1990年ク・ナウカ旗揚げ。国際的な公演活動を展開し、同時代的テキスト解釈とアジア演劇の身体技法や様式性を融合させた演出で国内外から高い評価を得る。2007年4月SPAC芸術総監督に就任。自作の上演と並行して世界各地から現代社会を鋭く切り取った作品を次々と招聘、またアウトリーチにも力を注ぎ「世界を見る窓」としての劇場運営をおこなっている。2017年『アンティゴネ』をフランス・アヴィニョン演劇祭のオープニング作品として法王庁中庭で上演、アジアの演劇がオープニングに選ばれたのは同演劇祭史上初めてのことであり、その作品世界は大きな反響を呼んだ。他の代表作に『王女メデイア』『マハーバーラタ』『ペール・ギュント』など。2006~2017年APAFアジア舞台芸術祭(現アジア舞台芸術人材育成部門)プロデューサー。2004年第3回朝日舞台芸術賞受賞。2005年第2回アサヒビール芸術賞受賞。2018年平成29年度第68回芸術選奨文部科学大臣賞受賞。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-