サカナクションやPerfume、星野源などを手掛ける映像作家の関和亮が、イラストレーターのユキマユコと共に立ち上げた「株式会社コエ」による、人材募集のための「オーディション」が思わぬ展開を見せている。選考に残った6人が、それぞれ3人ずつASIAN KUNG-FU GENERATION、KANA-BOONのミュージックビデオを、本人たち公認で撮影することが決まったのだ。

無名のクリエイターが、第一線で活躍するバンドのミュージックビデオを手掛ける。そんな奇跡のようなコラボレーションが実現したのは、「若い世代を積極的にフックアップしたい」という、コエと2バンドの熱い思いがあったからこそだろう。

CINRA.NETでは、2回にわたって対談をお届けする。まずは、コエの代表である関と、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文。すでに何度かタッグを組んで作品を作り上げてきた2人は同い歳ということもあり、作品作りへのこだわりはもちろん、次世代に期待すること、そして日本社会について思うことなど、話は尽きなかった。

基本的に文化というのは「川の流れ」みたいなものだと思ってる。(後藤)

─以前CINRA.NETでは、コエのオーディションが開始するタイミングで記事を書かせていただきました(関和亮のコエが採用オーディションを開催。どんな作家を求める?)。その後、反応はいかがでしたか?

関:とてもよかったです。「人材募集」とするのではなく、「オーディション」という名目にしたことで、それを面白がってくれる人も結構いたみたいで。応募してくださった方がたくさんいらっしゃいました。

─6人が最終選考に残ったそうですが、関さんはどんな基準で応募者を選んでいったのでしょうか?

関:最も重視したのは「熱意があるかどうか」ですかね。たとえば「『コエ』をテーマに企画を作ってきてください」とお題を出したとき、ぶっちゃけ、僕にとって企画の内容はどうでもよくて。その企画のなかにどれだけ「熱意」を詰め込んでいるかを見たいんですよ。

きっと僕なら10個くらい企画を出すと思う(笑)。だって、自分の想いを伝えるチャンスは、そこにしかないわけだから。そこで2、3行しか書いてこない人とかは、その内容がいい悪い以前に「違うな」って思っちゃいますよね。どれだけアピールしてくるかはとても大事にしました。

─選ばれた6人のなかから3人ずつ、ASIAN KUNG-FU GENERATION(以下、アジカン)とKANA-BOONのミュージックビデオ(以下、MV)を撮影するそうですね。新人クリエイターたちがさっそくプロのバンドのMVを作るって、すごいことだと思います。

関:いやあ、本当ですよ!

後藤:関さんのことは、俺、すごく信用していますからね。それに、若手をフックアップしようというコエの精神は本当に素晴らしいと思ったんです。

俺も関さんも今年で42歳。40代ってまだまだ自分で勉強しなきゃいけないこともたくさんあるわけですが、そろそろ次の世代のことも考えて、バックアップしていくべき年代だと思うんですよね。だからやることがとにかく多い。それでも、今自分が持っているものはできるだけパスしていきたくて。

左から:後藤正文、関和亮(特設サイトを見る)

─後藤さんはそれこそ『NANO-MUGEN FES.』というイベントで洋楽を紹介したり、若手のミュージシャンをフックアップしたり、以前からそういう活動に意識的でしたよね。

後藤:基本的に文化というのは「川の流れ」みたいなもので、俺たちはそのなかにいるだけだと思ってるというか。バケツリレーのように、俺たち自身が持っているものを手渡ししながら「流れを作っていく」ものなんじゃないかなと。だって、一切合切、自分のリソースだけでやっているわけじゃないですからね。いろんな知識やら経験は、必ずどこからか学んだりしてきたわけで。

─後藤さんのそういう考え方は、いつ頃から芽生えたのですか?

後藤:この世界に入ったときから、「なんか流れが淀んでるな」っていう問題意識を持っていたかな。「このままじゃ細まっていく一方じゃない?」って。

今でこそ日本にはめちゃくちゃたくさんバンドがいて、いろんな音楽があって、すごく豊かだと思うけど、俺らがデビューした頃はそうでもなかった。ジャンルを横断しているバンドもほとんどいなかったし、どんどん小さなコミュニティへと細分化していくような感じがありました。『NANO-MUGEN FES.』はまさに、そういう状況を打開して「水のめぐりをよくしよう」という気持ちから始めたところがあったんですよね。だから最近、若いバンドに会って「『NANO-MUGEN FES.』によく行ってました」なんて言われると、本当に嬉しくて。

─水のめぐりをよくすることで、結果、自分たちの活動もよりしやすくなることも見据えていたわけですよね。

後藤:もちろん。決して利他主義だけで動いていたわけではないです。でも、パイの奪い合いに終始していたら、真ん中の棒が倒れて自分も大損しますからね。

取り合いじゃなくて、お互いにシェアし合う空間というか。俺たちはプレイヤーであると同時にリスナーでもあるわけで、そういう意識の人がどんどん増えていけば、きっと豊かな空間になるだろうって考えていたわけです。

そしたらOK Goにパクられてね(笑)。(後藤)

─2人が出会ったのも、関さんが『NANO-MUGEN FES.』にVJで参加したのがきっかけなんですよね。初めてアジカンのMVに携わったのは、“踵で愛を打ち鳴らせ”(2012年発表)から?

後藤:ソロでは初音源(“LOST”、2011年発表)のときからやってもらってたけど、アジカンとしてはそれが初めてですね。そのときの関さんのムチャ振りが……いきなり「踊れ」って言われて。しかも振り付けが前日の夜中に送られてきたんですよ(笑)。

関:そうだったっけ?(笑)

後藤:そこから必死に練習して現場に向かいました(笑)。

─クレーンによる上方からのアングルや、長回しのショットが、当時新鮮でした。

関:あの頃、自分のなかでクレーンがブームだったんです。

後藤:そしたらOK Goにパクられてね(“I Won't Let You Down”は関がディレクターを務め、『カンヌ国際広告祭』で金賞を受賞)。

関:あははは!(笑)

関:でも、本当にそう。狭い空間からどんどん広がっていく“I Won't Let You Down”のモチーフは、“踵で愛を打ち鳴らせ”でやったことを発展させたと言えるかな。“踵で愛を打ち鳴らせ”のときは、天井があったから、そこまではできなかったんだけど。

120~130%のものを用意しておいて、いろいろあった結果100%に落ち着けばいいかなと思ってるんです。(関)

—一緒に仕事をしているなかで、お互いにクリエイターとしてどういう印象がありますか?

関:最初は後藤さんにあれこれ言われるのかなと思ったけど、すごく自由にやらせてもらった記憶があるな。

後藤:俺の場合は、人を選んだ時点で仕事は大体終わりだと思ってるから。とにかく楽しくやってもらえればいいわけで。

もちろん、「こうしたい」というイメージがあれば事前に伝えますけど、そこから先は「こうじゃなきゃダメ!」みたいなものはないんです。俺らの思い通りにしてほしいのであれば、「だったら最初から自分で監督すれば?」ってことになるじゃないですか。関さんに対しては、クオリティに関して絶対的に信頼していたし、「きっと面白いものになるんだろうな」ってワクワクしていましたね。

関:そういう信頼関係があるかどうかって大事ですよね。作品のクオリティにも影響してきますから。アジカンのときは、自由にやらせてもらったのと同時に「ここはどうしよう?」みたいな感じで煮詰まった際の、後藤さんの判断がものすごく早くて。とても気持ちよく仕事をしたのを覚えています。

後藤:関さんの現場で印象的だったのは、怒ったりイライラしたりしている人が1人もいなかったことですね。みんな楽しそうに動いている。

関:ああ、「エンターテイメントを作っているのに、現場がカリカリしていてどうする?」っていう気持ちは確かにありますね。

そもそも、自分がやろうと思っていることの100%は現場でできないという確信があって。となると、120~130%のものを用意しておいて、いろいろあった結果100%に落ち着けばいいかなと思っているんです。100%で考えていて80%の作品になるのは嫌ですけど、120%で考えて、100%になるならちょうどいいかなと。さすがに現場で「カメラが壊れました!」と言われたら「んん?」ってなるけど(笑)、あれが足りない、これが足りないくらいなら全然平気。

人に厳しくする世の中は、巡り巡って自分も生きづらくなるっていうことに気づいたほうがいいと思うんですよ。(後藤)

─関さんにとって、後藤さんと作った作品のなかで他に印象深いものを挙げるとするならば?

関:さっきも話に出た後藤さんソロの“LOST”ですかね。曲をもらったときに、大袈裟じゃなくて涙が出ました。曲そのものに、すごく感動したし、考えさせられたんです。

後藤:嬉しいです。MIKIKOさんが振付と出演の両方をしてくれて、俺とMIKIKOさん、関さんの3人が着ぐるみで踊るっていう(笑)。なんていうか、手作り感溢れるインディーロック然としたビデオでしたね。

—東日本大震災後にリリースされた“LOST”は「喪失」をテーマにした曲で、売上はすべて、後藤さんが運営・発行している「The Future Times」の制作資金にあてられました。あれから7年経った今の日本を、同世代である2人はどう見ていますか?

後藤:なんか……どんどんカサカサしている感じがしますね。ヒアルロン酸のない膝みたい(笑)。要は「ゆとり」がないというか、「遊び」がないのかな。潤滑油がないと関節とかも軋むのにね。みんな、ガチガチに意味を求めるじゃないですか。予算も「ビタ一文オーバーするな!」みたいな感じだし。

関:わかる。

後藤:「いや、この音楽にはこういう経済効果があって」みたいに割り切れないことを、僕らは担っているわけじゃないですか。世の中的には「無駄」な部分というかね。そこにも意味を求めてくるようになってきていますよね。楽しんでいるやつにまで「けしからん」って言う風潮もありますし。

─本当に、あらゆるところがギスギスしていて、不寛容が広がっている気がします。

後藤:みんな、もっと人のことを許せばいいのにって思う。コンビニで働く外国人とかに対しても厳しいじゃない? ちょっとくらいまごついたって、別にいいじゃんって思うけどな。俺なんて、ニューヨークのコンビニで働く自信ないよ?(笑)

人に厳しくする世の中は、巡り巡って自分も生きづらくなるっていうことに気づいたほうがいいと思うんですよ。自分が許されたいなら、人も許さなきゃ。

関:本当、なんでしょうね……あら探しというか、間違い探しとか。

後藤:まあ、タクシーで新人ドライバーにあたっちゃったときとかは「あちゃー」って一瞬は思いますけどね(笑)。でも誰だって最初は新人だったわけだから。「いいですよ、今から僕が地図アプリでナビしますから」って言える人でありたいですね。

後藤:あと、生活保護の人にも厳しすぎる。困っている人がいるなら助けてやればいいじゃんって。明日は我が身なんだから。

憲法で保障されている「健康で文化的な最低限度の生活」ってなんだろうな、って思うんですよね。月に1枚アルバムを買えるくらいでもいいんじゃないの? と思う。もしくは、Spotifyのプレミアム会員になれるくらいの生活。

関:本当にそうですね。そのくらいの余裕すらないから、犯罪事件などいろんな問題が起きているのかも知れないし。

後藤:本当、全員でもぐら叩きをしているというか、もぐら同士が叩きあっている状態。全員、地中から顔を出せない悲惨な状態だと思う。

おかげで音楽業界のなかにも、ブレイクスルーするやつを叩く傾向がある。成功しているやつは称賛すればいいだけの話なのに。そこから始まることもたくさんあると思うから。すぐに妬みや嫉みに変わってしまうでしょう。本当に閉塞感がある……なんでこんなことになっちゃったんだろうと思いますよ。

─誰かが得をすると自分が損する、みたいな考えが蔓延ってるというか。

後藤:それもありますよね。あと、人を叩くことにより優越感に浸りたいとか、なんらかのはけ口を求めているのかも知れない。

作り手も受け手も、「エラー」を楽しめるゆとりがあるかどうかが重要なんだと思いますね。(関)

関:ビジネス的なことでいうと……僕は音楽畑の人間ではないので詳しいことはわからないけど、なんか急いでいるところはありますよね。リリースのスパンも短くなったし。

後藤:「はい、(投資したお金を)すぐ回収!」って感じだよね(笑)。僕はインディーレーベルをやっているから、そういう考えとは真逆というか。もちろん、素晴らしい作品だと思って紹介しているんだけど、急に100万枚売れるとは思ってないから、自分が「いいな」と思ったアーティストが10年でも20年でも、胸を張って音楽を続けられるような環境を作ってあげたいと思っているんです。一般的な考え方とは順序が逆なのかも知れないけど、俺はそういうやり方にしか興味がなくて。

別に1年に1枚出さなきゃいけないというのもないし、アーティスト本人からなにも言ってこないんだったら出せないし、みたいな。作りたくないやつは作れないからって、うちのアーティストたちにも言ってるんだけど(笑)。でも本当に、どうやって続けさせてあげられるかがテーマです。

─40歳、50歳になって、すごいアルバムを作る人たちだっているんですからね。

後藤:そう。音楽なんて、辞める必要がないですからね。やる場所もどこだっていい。だって、動員10人でもすごく幸せな空間を作ることもできるし、1万人集めたから偉いわけでもないから。「3万人集める地獄」みたいな世界だって、おそらくあると思うんですよね。売れてるのに、1つも幸せじゃない環境とかね。

─本当に、なにが正解かわからないし、幸せの基準も人それぞれです。

後藤:数字とかで考えるのではなく、「満足度」というか。それぞれがそれぞれの「物差し」で幸せか幸せじゃないかを考えるほうが、大事だなと思います。

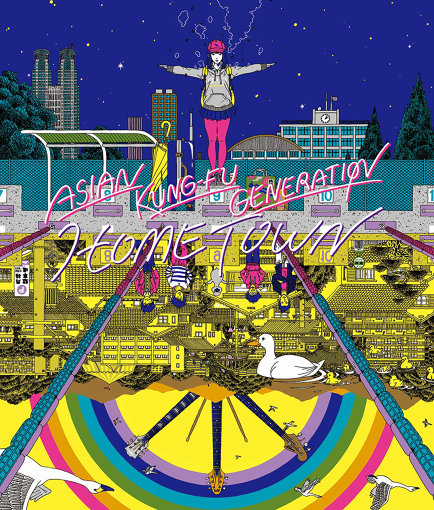

俺たちだって、新しいアルバム『ホームタウン』が100万枚売れなくたって、傷ついたりしないし。今回、作れただけで達成感があって、それはミュージシャンとしてものすごく幸せなことだと思うんですよ。そういう充実感を、自分のレーベルのバンドにも味合わせてあげたいし、「よく頑張った、あとはこっちで一生懸命売るからさ!」っていう関係でありたいんですよね。

ASIAN KUNG-FU GENERATION 『ホームタウン』ジャケット(Amazonで見る)

関:昔よりもデータや数字がはっきりと出てくるようになったのも、世の中がギスギスとしてきた要因の1つだったりするんですかね。今、動画でも配信でもなんでも、全部データで可視化されるし。

後藤:再生回数とか登録者数とか出されると、競わされちゃいますし、自分でも他人と比べてしまいがちですよね。カウントしないと分配できないし、仕方のないことなのかも知れないけど。

でも、そこだけじゃないからな、音楽は。「めちゃくちゃ最高なのに、数字は出てない」みたいなこともあるし。まあ、もうちょっといろんなゆとりがあったらいいなと。関さんのビデオとか、昔からゆるかったよね?

関:あははは!(笑)

関:まあ、そうだね。隙のない映像というより、むしろ「隙を楽しむ」っていうかね。映像はガチガチに撮るより、ちょっとエラーが出たくらいのほうが面白かったりすることは確かにあるかな。「うわ、こんなことになった!」っていう驚きにもなるし。

後藤:そうそう、「そこがいい!」みたいな。サカナクションの“アルクアラウンド”も、アナログで撮っているから、時々ピントがボケたり、ゆるいユーモアがあって、それが楽しいんだよね。

後藤:音楽もそうで。ピッチとかガチガチに直しちゃうより、どこか声がひっくり返ったり、音が不安定だったりするところにグッときたりするわけじゃない? リズムだって、グリットにピッタリ合わせるより、ちょっと揺れてるほうがグルーヴを感じることだってあるし。ノイズとか再現性のないものを有効活用していくと面白くなることもある。

─確かにそうですね。そこが聴きたくて、何度も再生してしまうこともあります(笑)。

関:だから、作り手も受け手も、そういう「エラー」を楽しめるゆとりがあるかどうかが重要なんだと思いますね。

後藤:社会で起きた「エラー」だって、捉え方や受け取り方によっては、次の展開につながるかも知れないんですよ。そう思える「ゆとり」は大事だし、そういう世の中のほうが楽しいですよね。

関:もちろん「それはちょっと」っていうエラーもあるかも知れないけど、単純に整頓するよりは、そこからアイデアを出し合ってプラスのものに考えていくほうがいいと思う。

後藤:うん。つまり今は、「ゆとり」がないのが問題なんだよ。

この試みに乗ってくれたアジカンとKANA-BOONには「ありがたい」の一言しかないです。(関)

─さて今回、コエの選抜者はアジカンの最新アルバム『ホームタウン』のなかから、“レインボーフラッグ”“UCLA”“モータープール”のMVを制作することになりました。これから作るところだそうですが(取材は11月中旬)、後藤さんから、それぞれどんな曲なのかを教えてもらえますか?

関:今日は、公開打ち合わせのつもりで来たから(カバンからノートを取り出す)。

後藤:まず“レインボーフラッグ”は、もちろんLGBTの歌です。もう少し広い意味での、それぞれの自由なライフスタイルへのエールというか。「嫌なことやしんどいこともあるけど、胸張って生きていこうよ」みたいな。

基本、3コードのロックンロールなんですけど、中盤でゴスペルっぽい要素が入ってきて、教会のような響きで「祝福感」を出しました。

—“UCLA”はいかがでしょう?

後藤:“UCLA”は、最初はもっとトラップっぽくしようと思ったんだけど、それをバンドでやると「ちょっとダサいかも」と思ってバンドアレンジにしたんです。

これは男の子と女の子が、付き合ってはいるものの、お互い考えていることが違うみたいな。彼氏に愚痴をメールしても、男の子はちょっとそれをウザいと思っている。そんな、それぞれの日々の鬱屈とした気持ちから始まっています。

ただ、ちゃんと耳をすませていれば「天命=Calling」が聞こえる、という。なかには悪いほうへと引っ張り込む「Calling」もあるけど、とにかく「耳をすませる」ことが大事。そんな、若い子たちに対するエールがちょっと多めの曲かな(笑)。

─タイトルは、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(ハーバードやスタンフォードと並ぶ米国の名門大学)のこと?

後藤:そう。これはドラムの(伊地知)潔が、レコーディングの日に着ていたセーターのロゴが由来です。「それ、ロスの名門校だよ? お前が絶対に着ちゃいけないやつ!」って(笑)。そのときについた仮タイトルがそのまま正式名称になりました。曲の内容とは一切関係ないです(笑)。

─(笑)。“モータープール”は?

後藤:アルバムのなかでは、陰と陽でいえば、もっとも「陰」な曲ですね。「これからどうなるんだろう」という、不安な景色を描いている。駐車場のオレンジライトって、それを浴びるとオレンジでしかなくなるんですよ。車の色がなくなっちゃう。そこに飛行機がバーッと飛び立つような、そんな景色をイメージして作った曲です。

駐車場というよりは、港に停泊している船に載せられた、大量の車のイメージかな。あの感じ、なんかすごく寂しくなるんだよね。オレンジライトで色がなくなっていて、そこに車がバーッと停まっていたりすると、なんか思うところがあるというかね。

—この3曲に次世代のクリエイターたちがどんな映像が付けるのか、完成を楽しみにしていたいと思います。

関:この試みに乗ってくれて、新しいこと、面白そうなことに対して柔軟に対応してくれたアジカンとKANA-BOONには、本当に「ありがたい」の一言しかないです。

左から:山岸聖太(コエ所属)、谷口鮪(KANA-BOON)、後藤正文、関和亮 / 対談第2弾「KANA-BOON×山岸聖太監督 共に歩んだ5年と、業界の変化を語る」はこちらから

- リリース情報

-

- ASIAN KUNG-FU GENERATION

『ホームタウン』初回生産限定盤(2CD+DVD) -

2018年12月5日(水)発売

価格:4,968円(税込)

KSCL-3121~3123[CD1]

1. クロックワーク

2. ホームタウン

3. レインボーフラッグ

4. サーカス

5. 荒野を歩け

6. UCLA

7. モータープール

8. ダンシングガール

9. さようならソルジャー

10. ボーイズ&ガールズ

[CD2]

『Can't Sleep EP』

1. スリープ

2. 廃墟の記憶

3. イエロー

4. はじまりの季節

5. 生者のマーチ

[DVD]

『ASIAN KUNG-FU GENERATION America Tour Documentary Pt.2 (Latin America)』

※CD2、DVDは初回生産限定盤に付属

- ASIAN KUNG-FU GENERATION

-

- ASIAN KUNG-FU GENERATION

『ホームタウン』通常盤(CD) -

2018年12月5日(水)発売

価格:3,146円(税込)

KSCL-31241. クロックワーク

2. ホームタウン

3. レインボーフラッグ

4. サーカス

5. 荒野を歩け

6. UCLA

7. モータープール

8. ダンシングガール

9. さようならソルジャー

10. ボーイズ&ガールズ

- ASIAN KUNG-FU GENERATION

- プロフィール

-

- ASIAN KUNG-FU GENERATION (あじあん かんふー じぇねれーしょん)

-

1996年、大学の音楽サークルにて結成。2002年、インディーズレーベルより『崩壊アンプリファー』をリリース。2003年4月、同作がキューンミュージックより異例の再リリースとなり、メジャーデビュー。同年より新宿LOFTにて『NANO-MUGEN FES.』を立ち上げ、2004年からは洋楽アーティストも加わり、会場も日本武道館、横浜アリーナと年々規模を拡大し、2012年の夏には横浜アリーナ2DAYSにて10回目となるフェスを開催した。これまでに8枚のオリジナルフルアルバムをリリースし、2018年12月5日には、最新アルバム『ホームタウン』をリリースする。後藤が描くリアルな焦燥感、絶望さえ推進力に昇華する圧倒的なエモーション、勢いだけにとどまらない「日本語で鳴らすロック」でミュージックシーンを牽引し続け、世代を超えた絶大な支持を得ている。

- 関和亮 (せき かずあき)

-

1976年生まれ、長野県小布施町出身。音楽CDなどのアートディレクション、ミュージックビデオ、TVCM、TVドラマのディレクションを数多く手がける一方でフォトグラファーとしても活動。サカナクション『アルクアラウンド』、OK Go『I Won't Let You Down』、星野源やPerfumeのミュージックビデオなどを手がける。『第14回文化庁メディア芸術祭』エンターテインメント部門優秀賞、『2015 55th ACC CM FESTIVAL』総務大臣賞/ACCグランプリ、『MTV VMAJ』や『SPACE SHOWER MUSIC VIDEO AWARDS』等、受賞多数。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-