普段、何気なく感じながらも意識を通り過ぎてしまう、生と死や、時間と空間の手触り、ささやかな心の機微などの「目には見えない」もの。そんな言語化が難しい存在をあらためて感じさせてくれる展覧会『5RoomsⅡ—けはいの純度』が、神奈川県民ホールで開催されている。

この展覧会は、過去に美術展の企画経験がなかった担当者が、現代美術に対する等身大の疑問と自身の直感を頼りに、2016年に企画した展覧会の第2弾。5人の作家の作品が「5つの個展」という形式で並ぶ会場構成や、鑑賞者の感覚を問うスタイルはそのまま引き継がれた。

このインタビューでは、表現媒体も世代も異なる作家のなかから大西康明と、展覧会担当者の森谷佳永に話を聞いた。大西はポリシートや接着剤のような、通常は制作過程で使われる不定形な素材を用い、空間の余白や裏側を意識させるインスタレーションを作ってきた作家。今回、彼が大展示室で発表している新作における挑戦、そして、森谷が展覧会に込めた思いとは? 言葉を選びながら静かに語る2人の声に耳を傾けた。

「いいな」と思えるのは、向こうから飛び込んでくる作品。(森谷)

—2016年に開催された前回の『5Rooms』は、言葉によるコンセプトやコンテキストが前面に出がちな現代美術のあり方に対して、作品に向き合った際の感覚の面白さをあらためて問い直すような展示でした。

森谷:この展示企画は、それまで美術と関係のない仕事を担当していた自分が、異動で展覧会を任されたとき、それほど豊かではない過去の美術体験における疑問や実感から考えたものでした。

普通、複数の作家を招く展覧会というと、社会や美術的な意義があるテーマを立て、そこから声をかける作家を選ぶかたちで進むと思いますが、自分の実感を伴うテーマでなければ進めることができなかった。私にとって実感がもてたのが、頭と心、理性と直感が分離しているがために、自分を肯定できず生きづらく感じてしまうという現実でした。このことは美術にも当てはまるのではないかと考えて、思い切って直観を信じ、「心に響くか」という尺度だけで作家を選ぶという方法をとりました。

—前回の開催時にもお話を伺いましたが、印象的だったのは、森谷さんが一観客として美術展を観たとき、長文のキャプションを読まないと理解できない、あるいは文章の通りに観ないといけないように感じてしまうという、正直な実感の話でした(参考記事:わかったふりをしていない? 考えずに感じるアート展へようこそ)。

森谷:その感覚は、いまも変わっていません。自分の心が動くのはどんな作品なのかを考えると、それは、理解しようと躍起にならず、リラックスした状態のときこそ、ふと向こうから飛び込んでくる作品でした。

展覧会の集客のことなど下心があると、作品の本質が見えなくなる。一旦それを忘れたとき、自分のなかに残っていた作品が、この会場と展覧会のイメージに結びつく。そんな風に、今回の作家も選んでいきました。

最初は、言葉が無くても成立する作品でありたい。(大西)

—今回、出品作家の大西さんは、どんなきっかけから参加が決まったのでしょうか?

森谷:以前から、大西さんの作品を他の展覧会図録で見ながら、うちのギャラリーの大きな展示室にあいそうだなと思っていました。

大西:2014年に参加した福岡市美術館の『想像しなおし』という展覧会の図録を見ていただいたんですよね。

森谷:大西さんにお願いした展示室は、地下と地上にまたがる吹き抜けの、とても広い部屋です。『5Rooms』では1作家に1部屋をお任せしますが、この部屋はすごく使い方が難しい。ただ、大西さんの空間の使い方を観たとき、地下から見上げたり、バルコニーから見下ろしたりできるこの展示室は、いろいろ可能性がありそうな気がしました。

—大西さんは国内外で活動されていますが、『5Rooms』という企画に行き着いた森谷さんの現代美術への疑問や思いを、作家としてどのように受け取られましたか?

大西:そういった思いが背景にある展覧会で、大きな部屋を任されるのは純粋に嬉しかったですね。現代美術ではコンテキストやコンセプトが重視される面もありますが、僕の作品はそうした美術のあり方とは異なるものかもしれません。

作家としては、作品について言葉で補ったり、読み解いてくれる人がいるのは嬉しいことです。ただ、少なくとも展示室に入った最初は、言葉が無くても成立する作品でありたいと考えています。

森谷:言葉で説明できるものは頭で納得するけど、そこで終わってしまう。だけどのちのち自分のなかに残って育っていくものは、そういうものではない気がしています。

作品が部屋に規定されていると気づいたことが、快感でもあったんです。(大西)

—今回のテーマになっている「けはいの純度」は、どのように考えられたのでしょうか?

森谷:「けはい」は、「目には見えないけれど、確かに存在する大切なこと」という意味で使っていますが、そうしたものが最初に気になったのは本展にも参加いただいている橋本雅也さんの作品でした。以前、ヴァンジ彫刻庭園美術館を訪れたのですが、子供と一緒のため集中して観られる状況ではなく、急ぎ足で会場を進んでいたんですね。すると、ある作品の前を通り過ぎたとき、ふと後ろから呼び止められるような感覚があった。それが、橋本さんの花の彫刻でした。

—橋本さんの彫刻は、動物の骨や角を素材に作られていますね。

森谷:そのときは素材を知らなかったんです。本当にそこに咲いているようで、視界に入った瞬間、情報以前に感じるものがあった。あとから、その背後には橋本さんの生命に対する感性があることを知りました。この経験によって、言葉より先に直観に訴える力があるもの、それがアートの力だとあらためて確信しました。そのような説明しづらい見えない力の作用を、鑑賞者が自分のものとして感じ取るのは勇気のいることかもしれませんが、展覧会のテーマとして成立し得るのではないかと思いました。

—橋本さんとは意味合いは異なりますが、大西さんも空間や重力、時間のような「目には見えないもの」を扱われてきました。もともとは彫刻のご出身だそうですね。

大西:僕は自分の作品を「彫刻」だと考えています。服部浩之さん(インディペンデントキュレーター)に「Casting Invisible」、つまり空間の中から見えない要素を抽出する作品であると書いてもらったことがあるのですが、空間全体を何か塊のように捉え、そこに行為や現象を伴いながら、形態を明らかにする彫刻であると考えているんです。

—空間を扱おうと考えられたのは、どんな経緯からだったのでしょう?

大西:過去には大きいビニール袋をファンで膨らませたり萎ませたりする作品を作ったことがあるんです。当時は、まだビニール袋の表面とか内側とか境界部分に意識があったのですが、その袋の幅や高さはどうしても部屋の形に依存しているんです。自分の作品が部屋に大きさに規定されていると気づいたのですが、これが快感でもあったんです。

—「快感」ですか?

大西:空の部屋という大きな型に何かを注いでいるような感覚ですね。ある展覧会で自分の展示スペースを決められる機会があって、キュレーターから「どのくらいのサイズが必要か?」と問われたのですが、それに上手く答えられなかった。自分の理想の大きさの空間を思い描けなかったんです。そのとき、既存の空の展示室を作品の要素として捉えているという発見がありました。

思いもよらないことを、かたちにして見せるアーティストは、私から見ると錬金術のようですね。(森谷)

—制作の前提が広がるような経験だったんですね。大西さんの作品では、ポリシートや接着剤など素材も特徴的ですが、こうした素材を使う理由はどこにあるのでしょうか?

大西:大学を卒業した頃は制作場所が限られていたので、現実問題として小さな場所でも制作できる素材として使い始めました。また、ポリシートも接着剤も形を定めにくい不安定な素材で、大抵は制作過程や見えない箇所で使われたり機能しているものです。それを彫刻の素材として使うことに、普段意識しない、見えていない存在を意識させる面白さを感じています。

—ポリシートが山脈のように逆さに吊られた『体積の裏側』も、素材の透過性によって奥にある空間の広がりを意識させる作品です。ものの裏側や痕跡を扱う、こうした関心はどこから来たものなのですか?

大西:大学で学んだ塑像の型取りの経験が大きいと思っています。本来は型取りから生まれる本体が重要なのに、型の部分であり、後に残骸となってしまうものに興味がありました。ネガの空間にハッとさせられるというか、見えてない部分を見てしまった感覚です。そこから、鉄を溶接した彫刻や、長時間露光の写真作品で自身の行為を堆積させるようなことに変化していきました。

—さきほどの橋本雅也さんのお話もそうですが、出品作家の作品には、残されたものから感じるそれ以前の時間や、さらに言えば生死の問題を感じさせる作品も多いですね。

森谷:そうですね。そこに着目して選択したわけではありませんが、みなさん何かの「向こう側」を扱うような作品ではないかと思います。こう言うと、変にスピリチュアルなものに聞こえるかもしれませんが、死や時間の問題はじつは身近なものですよね。その意味では、普遍的なテーマなのかなと思います。

大西:考えてみると、「けはいの純度」って不思議な言葉ですよね。「純度」のある「けはい」って、何か矛盾しているようで、ありそうでない言葉。僕の作品のタイトル『体積の裏側』ともつながりますが、本当にそんなものがあるのかわからないけれど、その存在に気づき意識することで見えてくるものがある気がします。

森谷:そのままだと気づけないことが、純度が高いことで見えるようになる。私にとってアーティストというのは、そういうことができる人たちのことなんです。こちらが思いもよらないことを、実際のかたちにして見せるのがアーティストの凄いところで、それは私から見ると錬金術のようですね。石のなかに、こんなきれいな金が入っているということを見せてくれるような。この展示も、そんな機会だと思っています。

制作の方法をリセットしたかったんです。(大西)

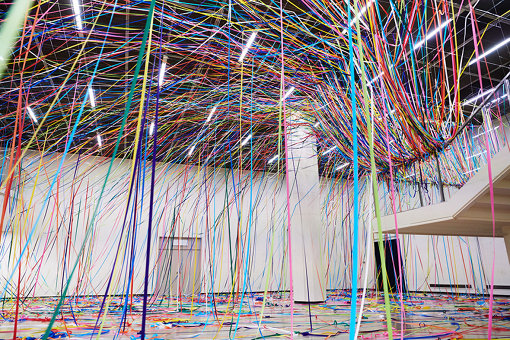

—大西さんは今回、大きな展示室の空間いっぱいに、640本もの紙テープが展開する作品を制作されました。色彩の多さや、紙テープという素材も含めて、これまでの作品とは異質なもののように感じましたが、森谷さんとはどんなやりとりをされましたか?

大西:1年ほど前にお話をいただいてから、プランをなかなか決められずにいました。しばらく経って、塗装養生などで使われているポリシートの表面を加工し、ファンの風を使って波のように動かす作品を考えて、それを簡単に描いて森谷さんに送ったのですが、それに対して「図面上で大きさを示してほしい」という返事がありまして……。

森谷:ドローイングを見て、どんな作品になるのか想像がつかなかったんですよ(笑)。

大西:実際に図面に描いてみたら、変えるべきだって思ったんです(笑)。そこから今回のプランを考え始めたのですが、何かまったく新しいことがしたくなった。具体的には、過去の作品の『体積の裏側』では、展示室の高い位置にテグスを張り、接着剤を垂らしてポリシートを吊るしています。制作は、作品中央の一番高い部分から始めて、少しずつ動かしながら高さを変えて作っていきます。でもこの方法だと、最後には、中央の高い部分に手が届かなくてどうすることもできない。その方法をリセットしたかったんです。

森谷:新しい制作の方法を開発しているのかなと、そばで見ていて感じましたね。

大西:そこで今回は、テグスを6層に張り、最後まで全ての層にアクセスできるような作り方をしてみようと思いました。空間を抜ける軌道を線で残せるものであれば、素材は糸でもテープでも良かったんですが、紙テープは投げることで場所を一時的に線で満たすような素材なんですね。そういう動作を伴った材料を選びました。

森谷:面白かったエピソードとして、たまたま準備期間中に近隣の大さん橋(横浜港の港湾施設)で出航する客船を見送りする紙テープ投げのイベントがあったので、大西さんと一緒に見に行ったんです。そのあと展示室に帰ってきたら、すごく大きく感じていた空間が小さく思えた。まるで海から小さい池になったような感じがしたんです。

大西:感覚ってときには曖昧で、広い部屋だとは分かっているけど、それがどれくらいの大きさか? という、具体的なことに結び付かないことがあるんです。でも、展示室に透明のテグスが6層あるだけで、距離とか奥行きが明らかになって、広さに現実味が帯びてくる。空の広い部屋が「ある」という存在感が出てくる。そんなことが制作過程で体験できて面白かったですね。

—実際、一階から二階へ、ふたたび二階から一階へと展示室を歩き回っていると、そのたびに空間の見え方がだいぶ変わります。

森谷:普段、何もない展示室を上から見おろしながら、ここに水を張って泳いだら面白いだろうなとか想像するんですが、まさに今回それが視覚的に実現した気がしています。自分の身体の位置が立体的になって、空中のどこにでもいける感覚で見ることができる。作品が具体的にできあがっていく過程を見ていて、自分のいられる位置が自由になる感覚がありました。

身近な素材から、世界の裏側にまで想像を飛ばせるかもしれない。(大西)

—今回の展示には、ほかにも和田裕美子さん、七搦綾乃さん、スコット・アレンさんが参加されていますね。

森谷:和田さんは髪の毛を素材に制作していますが、普段は企業でフルタイムで働いています。OLさんが毎晩帰宅後に髪で作品を作り続けているなんて面白いなと。職場で制作のことを話す機会はあまりないそうですが、私にとってこのエピソードは、美術のあり方の自由さをあらためて感じるきっかけになりました。

大西:動物や鳥の図像が編まれていて、一見親近感があるのに、それを噛み締めようとすると不気味さが襲ってくるような作品です。それは橋本さんの花もそうですし、七搦さんの作品にも同じような感覚を受けました。

森谷:七搦さんが過去『神奈川県美術展』に出品してくれたとき、到着した作品を見てすごく強い印象をうけました。彫りたての木が放つ生々しさと香り。少し不気味でゾワゾワするようなかたちを持っていて、前を通るたびに異様さを感じていました。

—朽ちたような木の表面や布のモチーフも、不穏さを際立たせています。

森谷:受け取る側の視線や状況によって、怖さもユーモアも感じさせる作品ですよね。

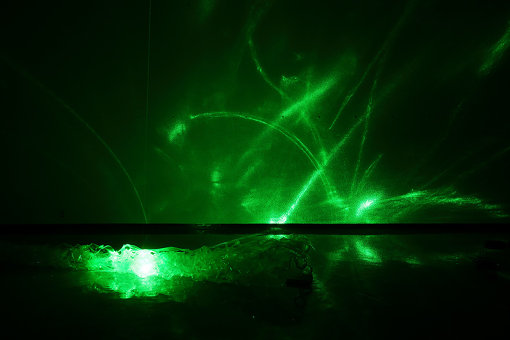

スコットさんは、今回、液体やモーターなどが仕掛けられた床の装置と、天井を移動するレーザー光線を組み合わせた大型のインスタレーションを展示しています。

—天井から発せられた光が、それを受ける装置によって、さまざまに変化しながら壁に投影されていました。映像の原理的な幅広さや深さも感じる作品ですね。

森谷:正直に言うと、橋本さんと和田さんと七搦さんは、感覚的に自分に近いものを感じるのですが、自分と似ていないことから面白いなと感じたのが、スコットさんと大西さんでした(笑)。「なんでこんなこと思いつくんだろう」と、驚きを感じさせてくれる作家です。

—表現のかたちも出自もバラバラな5人の作品が並びましたが、この展覧会が鑑賞者にとってどんな機会になるといいと考えていますか?

森谷:その人が自分の力で、自分の感覚で、ものを見ることを経験する機会であったらいいなと思います。自分で見て、怖さやゾワゾワしたものを感じたり、わからないなかにも惹かれるものを見つけたり。正解をただ頭で納得するよりも、たとえ作家の意図と異なる捉え方だとしても、自分がそう感じたのならば、それを受け止めてみてほしい。

大西:僕の作品についてですが、これまで話したような空間のことについて日常で考えることは簡単ではないのかもしれません。でも、紙テープのような身近な素材から、いつもは意識していない見えていない空間や世界の裏側にまで想像を飛ばせるかもしれない。そうした作品を作りたいと思ってきたし、これからも作っていきたいですね。

- イベント情報

-

- 『5RoomsⅡ ― けはいの純度』

-

2018年12月17日(月)~2019年1月19日(土)

会場:神奈川県 横浜 神奈川県民ホールギャラリー

時間:10:00~18:00(入場は閉場の30分前まで)

参加作家:

和田裕美子

橋本雅也

七搦綾乃

スコット・アレン

大西康明

休館日:12月30日~1月4日

料金:一般700円 学生・65歳以上500円

※高校生以下無料、障害者手帳をお持ちの方とその付き添いの方1名は無料

- プロフィール

-

- 大西康明 (おおにし やすあき)

-

1979年大阪府生まれ。ポリシートや接着剤などの形に留めにくい素材を用いて、体積や垂直をテーマに空洞や余白を視覚化する。主な展覧会に「世界制作の方法」(国立国際美術館 / 大阪 / 2011年)、「水と土の芸術祭」(新潟市 / 2018年)、「THE MOON」(Louisiana Museum of Modern Art / デンマーク / 2018年)など。

- 森谷佳永 (もりたに かえ)

-

神奈川県民ホールギャラリー学芸員。企画した主な展覧会に『5Rooms―感覚を開く5つの個展』(2016年)、神奈川県民ホールオープンシアター『富田菜摘展 動物たちのカーニバル』(2016年)、神奈川県民ホールオープンシアター『203gow展 おかしなおかしの家』(2018年)。

- フィードバック 2

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-