1月11日から始まった『大原の身体 田中の生態』展は、特徴的なタイポグラフィーで知られる大原大次郎と、展覧会や芸術祭などアート関連のデザインを幅広く手がける田中義久による、デザイナー2人展。

変わっているのは、そのプロセスだ。それぞれが個別の作品や過去の制作物を発表するのではなく、大原は田中を、田中は大原を題材に、相手のデザインを解剖し、その研究成果を提示するというもの。そこで切り口になるのが「身体」と「生態」だという。

様々な媒体を通じて日々多くの人の目に触れるグラフィックデザインの世界にあって、ともにその特殊な個性によって注目を集める彼らは、いったいどんな「他人のデザインの解剖」を行うのだろうか?

互いのやるべき課題を何かしら浮き彫りにできるかもしれない。(田中)

—『大原の身体 田中の生態』とは、とても意味深なタイトルです。この2人展はどんなところからスタートしたのでしょうか?

田中:「デザイナー」が「個展」をやることについて考えていました。クライアントなしには成果物が生まれないデザインというカテゴリーのなかで、今までの自分の仕事を並べて展示することは、過去にやってきたものを見せる価値としては理解できます。ただ、僕の仕事のやり方だと、自分の成果物として認識できる部分は一端に留まるし、もしそこに焦点を当てるとしても、自分にとっては墓場のようなものになってしまいます。

デザイナーは社会と密接な職能でもあるので、その接点については考えてみたかった。そこで、自分についてではなく、他人を起点にすれば前に進めるぞと思いついたわけです。(大原)大次郎さんは同じグラフィックデザイナーではあっても表現の内容は僕とは遠い場所にいて、尊敬できる同世代の人だから、2人展という形式でお互いのデザインの概念を紐解いていく作業は面白くなるだろうと考えたんです。

田中:自分だけでは見えなかったものが、共有しながら進めることにより、互いのデザインがやるべき課題を何かしら浮き彫りにできるかもしれない。このような話に大次郎さんも興味を持ってくれて、2人展が実現しました。

—つまり、互いに相手のデザインについて解析し合う、という主旨の展覧会ですね。

田中:僕個人はグラフィックデザインを表層だけに留まらず、表現媒体が広がっていけば巨大な文脈や体系のネットワークとしてグラフィックデザインを捉えることもできると思っています。いっぽうで大次郎さんは、グラフィックデザインの真ん中にある「文字」から身体的な濃度をもって表現していくタイプ。

大原:『アイデア』(誠文堂新光社)というデザイン専門誌の田中義久特集に文章を寄稿したんですけど、そのタイトルが「会話の中の田中」でした。「打ち合わせなどの会話のなかで、デザインの背骨が作れる人が田中である」という内容で、僕は身体的に手を動かしていないとその背骨を体感できないタイプなんですよ。だから僕は「身体」で、(田中)義久さんは「生態」だろうと。以前から義久さんにそういう指摘をしていた人もいらっしゃいました。

田中:美術関係の仕事を多くしていると、単にモノをデザインするだけだと一般的な商売になりづらいので出版形態から考えないといけない。作家ごとに適した流通と販売の場所があり、それによって広報の仕組みや告知物、イベントの打ち出し方も変化します。全体予算を作るところから始める仕事が多いので、必然的に生態的になるというか。言い換えれば「物語を作る」ってことかもしれないですね。

生産性や合理性を超えるものがあると考えていて、それを実践してもらっています。(田中)

—展覧会はどんな内容になりそうですか?

田中:「まずはお互い腹をくくりましょう」と。それぞれ自己完結的にデザインできない状況を設定しました。そして、定期的に集まって成果物を持ち寄り、アウトプットを探っていく。

大原:僕の場合は、義久さんがこれまでに作った本をスケッチしたりテキストに起こしたりすることから、相手を理解していくわけです。生物学者が昆虫や鳥を丹念に研究するように。だから僕の展示は「田中義久の生態部屋 by大原」みたいなものになると思います。対して義久さんは、手すきの和紙を使っていますね。

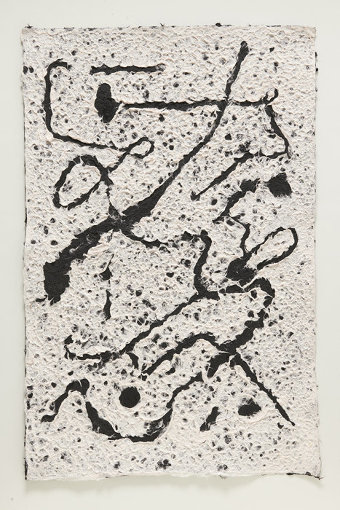

田中:『竹尾ペーパーショウ 2018 「precision」』で土紙を作って以来、和紙にすごく可能性を感じているんですよ。今回は、大次郎さんが葉山や山形の砂浜で拾い集めた漂流物を紙に混入させてかたちを作っていくことをやっています。というか大次郎さんに「やってもらっている」んですけど。

大原:漂流物で文字を書くというワークショップを10年くらいやっているんですが、今回は手漉き和紙のドロドロの液体のなかに文字を書くという、かなり当てのない環境設定をされてます。文字を定着させようとしても当然かたちは逃げていく……。だいぶ身体性を搾り取られてる気がします(笑)。

—大原さんの案はウルトラマン怪獣図鑑みたいな硬いイメージですけど、田中さんはだいぶ錬金術的な印象ですね。

田中:面白いですよ。マーブル紙のプールのなかで、指を使ったり定規を使ったりして文字を書く行為をひたすらやるんですけど、それが絶対的に文字として現れない。「それっていったい何でしょう?」というのが僕の考えているところです。視覚的に何かを伝達する行為がデザインですけど、わかりやすく伝えることだけがデザインではない。

それと、自然に抗おうとして身体を使う人間が、最終的に必ず自然に依存しなければならない姿にも興味がある。そこに可能性を感じているし、生産性や合理性を超えるものがあると考えていて、それを実践してもらっています。

論理的に物事を考えていくだけでは、限界を感じることがあるんです。(田中)

—ハッシュタグ「#大原の身体田中の生態」を使ってTwitter上でやり取りを公開しているのもユニークです。本日はそれぞれの現時点の成果物を持ち寄っていただいているので、そのミーティングの続きをしてもらえればと思います。

田中:今回の和紙は漁師の網など、砂浜で拾ったものを使っています。昔は、自然由来の素材で作った網を細かく繊維状にして紙にしていたそうです。だから意外と相性がよい。あとは、プラスチックの漂流物が色彩のポイントになっています。

大原:ドロドロの液体のなかにひたすら文字を書いていたときの作業の苦しみが立ち上がっていないのがいいなと思います。

田中:そうだね。

大原:文字でモビール(複数の立体を紐でつないで吊らす可動式のオブジェ)を作るというプロジェクトをやっているんですが、気持ちよさそうに揺らいでいるモビールほど、作る側はエネルギーと緊張感が必要です。1本の糸で均衡がとられる状態を、重心を見極めて組んでいくのって3文字組むだけでも数日かかったりするんです。

『Typogravity』, Work in progress, Photograph: Kazuharu Igarashi, 2012(Vimeoで見る)(サイトを見る)

大原:清らかな水中を漂流してるものを使って文字を書くのって、その行為自体は気持ちよいし楽しいんですけど、そこに「定着させよう」という自我が入った瞬間に逃げていくのですごくエネルギーがかかる。だから終わるとめちゃくちゃ疲れている。

田中:良いですね(笑)。論理的に物事を考えていくだけでは、限界を感じることがあるんです。

問題を的確に見つけ出し、解決していくことがデザインだという考え方があります。それは、たしかにいま起こっていることに関しては効き目があるかもしれないけれど、その「処方」を続けていると、数十年という長い時間のなかでは、視覚的コントロールの体系化や枠組みの呪縛という問題が生まれる。そして、その後には体制化されたデザインに対する反体制のデザインが誕生する。デザインの歴史はそれを繰り返してきたけれど、その往復運動に回収されないようなデザインがありえないか、と考えています。

—すでに体系化された創造と破壊からも逃れるために。

田中:例えば人対人の枠組みだけで考えるのではなく、それ以外のモノや自然を相手にした枠組みを意識していく。そのプロセスのなかでは、今回やっているような文字にしても、グラフィックや工芸、あるいは自然物としても認識できるような曖昧な世界が成立していて、最終的な着地点も曖昧です。でも、それはグラフィックデザイン的な行為を通過しながら生まれたもので、このプロセスをありのままに見せ、共有することはとても重要だと思っています。

大原:レコードっぽいですね。曖昧さも記録されて、修正がきかない。僕は普段、声と文字の間を探っているんですが、空気を振動させて耳がキャッチする声の非定着性に対して、文字は痕跡を残すものという意味で強い表現ですよね。今回の手漉き和紙の文字が、声と文字の中間くらいの状態でレコーディングされているものとしてとらえるならば、行為をそのまま記録していくってメディアとしてすごく面白い。

田中:今回の和紙で使っているのは人が捨てたゴミだけれど、こうやって少しかたちを変えるだけで存在の概念が変わっていく。

大原:例えば同じ浜辺でも、葉山と山形県の庄内では、漂流物の見えが全然違う。葉山はある程度掃除もされているし、漁に出た人たちの網などが多いんですけど、庄内はもっと有象無象というか。量がたまってきたら紙の見え方も違ってくるでしょうね。

田中:そもそも浮遊している物自体の価値観を変えることによって、もっと単純な、表象的なエコではないところでデザインと結びつける手段があるような気がしています。

大原:そのリサーチのための手段としても有効だと思いました。いまリサーチと言うと、Google検索が主でおおむねスマホで完結される時代ですよね。この紙はリサーチやレコーディングのための新しいデバイスになる予感があります。

全ページを写経することで、田中義久という骨格、書体を作ろうとしている。(大原)

—大原さんが進められているものについても、もう少し詳しく伺えればと思います。

大原:今日はNerhol(田中と飯田竜太が結成するアーティストデュオ)の作品集『Phrase of Everything』をスケッチしたものを持ってきました。ここから背骨を探っていく感じです。

田中:Nerholで作品を彫るときに作るラフに似てるね。どこを山場にするかっていうポイントを抽出してるわけでしょう?

大原:最初は、主観的に本のスケッチをしたりドローイングをしてたんですけど、義久さんの意思をとらえようと思うと、本文組みの構成や色の配分なども図示しないとダメかなと思い始めました。複写の方法として、自分なりのレントゲンカメラのようなものを作らないと義久さんの生態には迫れなさそうで。

大原:今のところ義久さんの手がけた課題図書が25冊くらいあって、その全本文をこういうふうに描いていくのもいいなと思っています。全ページを写経することで、田中義久という骨格、書体を作ろうとしている。そんな気持ちでしょうか。

田中:生態を意識して一通りスキャンしていくなかで、身体化していくってことか。僕がやってるのは、全体のかたちと序章だけを用意して大次郎さんに返すんだけど、そこから生じた身体性を起点として新たに物語を紡いでいく。

感覚の目盛りのようなものを増やしていくことが、自分の課題ですね。(大原)

—今回の試みを始めてみての手応え、この先の予感みたいなものは何かありますか? 例えばTwitterを使ってプロセスを公開しているのもユニークですよね。

大原:僕はSNS耐性があまりないので、Twitterに関してはわりと抗ったんですけど。やっていくうちに、公衆に晒すことで進むものが多くあるなと気づきました。

田中:伝達すべき物事を内包し、集約することでシンプルにまとめ上げていくというのがモダンデザインのひとつの伝統だと思うのですが、それがだんだんと通用しなくなってきた感覚があります。

例えばロゴマーク。昔はロゴの存在自体が珍しかったから視覚伝達の方法として優れていたけれど、いろんなところにロゴが氾濫している現代の環境では差別化の役割を果たすことができない。フラットに物事を突き詰めて考えていくデザイン思考から取りこぼされたものを拾って再コンテクスト化するような試みをしていかないと、何より自分自身が前に進めないんですよ。

そうは言ってもどんどん藪のなか、霧のなか……。まわりからは「何やってんの?」って言われるでしょうけどね(苦笑)。

大原:僕がやっている図鑑化していく方法は、義久さんに限らずいろんな対象に使える手法だと思われるかもしれないんですが、そうはならないと思い始めています。デザインに対して与えられるボキャブラリーの、例えば「かっこいい」「かわいい」「やばい」などから漏れ出ている軸を探ったり、感覚の目盛りのようなものを増やしていくことは、自分の課題ですね。

—今、特にヨーロッパのアートシーンでは、美術館やアートスペースが展覧会の企画をアーティストやクリエイターに全権委任する取り組みが現れ始めています。いかにして、既存の体系や体制に別のシステムを取り込んでいくか、という関心から生まれたものだと思うのですが、この2人展も似たところがありますね。デザイナーがデザイナーの眼差しによって揺るがされ、新たに定義づけられる。

田中:SNSで、自分たちの迷い、最終的に失敗するかもしれないものをさらけ出しているのは、そうやって言葉にすることがひとつの誠実な態度だと思うからなんです。

「デザイン」という職業名は広く認知されていますが、プロセスが開示されにくいことによって、本質的概念への誤解を生む状況をつくってしまったのかもしれません。結局のところ、自分たちが蒔いた種ですよね。

単純な「わかりやすさ」とは違う、音楽的な空間に身をゆだねる心地よさについて考えたい。(大原)

—話をうかがっていると、デザイン的な手を動かす作業は、圧倒的に大原さんに強いられている感があります(笑)。

田中:いやいや、僕だって色々と(笑)。まぁ、でもそう見られることを自ら望んでいる感はあります。

大原:知り合いからは「(SNSを見て)お前らなかよしすぎだろ」って言われました。

田中:(苦笑)。さきほど話したことの繰り返しになりますが、あらゆる表現って、ある程度フォーマットされていくとどんどん排他的になっていきます。社会的な枠組みのなかで、デザインが広がった分だけ、その排他性が少しずつ審判されていると思うんですよ。

それってなんというか、自分としては生きた心地がしないんです。だから、自ら作ってきた体系を自身で溶解して、一度荒地に戻す。荒地という混沌の中でこそ、新しい生に出会えますよね。

大原:そこでひとつ聞いておきたいんですけど、義久さん、今回の展覧会に関して「わかりやすさ」ってどう設定してますか?

田中:「わかりやすさ」の設定基準は内容によって変化すると思います。例えば、今回の展覧会は何かをデザインしているわけでもないし、タイトルにある「身体」や「生態」という言葉も起点としてあるだけ。そういう意味では、一言で言い表せないことが重要だと思っています。

大原:僕は難解な状態を作りたいわけでもないし、伝わりづらいものを作ろうとも思ってないんです。例えば10年以上前に自分がやっているような描き文字が出てきたときに「読めない。何であえてこんなことするの?」みたいな反応がすごく多くあって。自分としては、音楽での「新しい聴こえ方を、こんなに単純な演奏方法でしている」みたいなことを文字でしてみたら、視覚的には見慣れない癖が出たというだけだったんですけど。

田中:例えば作品集でも、表紙にタイトルや著者が一切載っていないデザインを施すことってあるんですよね。「誰がどのようなコンセプトで、どんな作品を作ったか、表紙で明快に伝えなくてはならない」というデザイン的な責務からすると問題なんだけれど、そういう本で埋め尽くされた店頭の書棚だと、その方が視覚的に類型化され、見てもらえないという問題も同時に生まれてしまうわけです。

そこで、表紙にタイトルや写真すら載ってない写真集を考えてみる。代わりに、作品の一端を体現するような、あまり見慣れない紙を表紙に使うとします。すると、購買者が写真にたどりつくには1ターン遅れるけど、他との差別化によって本自体を認知してもらえるチャンスは持てる。それもデザインのひとつの手段で、文字が読みづらいデザインは「読めないだろう?」ってことにアイデンティティがあるわけではないと思うんです。

大原:単純な「わかりやすさ」とは違った、音楽的な空間に身をゆだねる心地よさについて考えたいです。例えば能楽って、全部のテキストが耳になじんで、平易に読み解けるものじゃないですよね。1時間半くらいの公演時間のなかに身を委ねることをふまえて設計されている。

「寝るほど気持ちよかった」という設計が、すとんとお腹に落ちて理解を助けることもある。会場で作品を目にしたすべてを理解するのではなくて、会場を出た後、あるいは数日間かけてピンとくるものが突然現れるとか。そういう成果物、そういう空間を作ることができれば嬉しいですね。

田中:そうだね。本を読む体験も、その時の知識の量や関心によって目に入ってくるものが変わるから。展覧会を観て、そこから得たかけらを持ち帰ってもらえればと思います。

- イベント情報

-

- 『大原の身体 田中の生態』

-

2019年1月11日(金)~2月14日(木)

会場:東京都 銀座 クリエイションギャラリーG8

時間:11:00~19:00

休館日:日曜、祝日

料金:無料

- プロフィール

-

- 大原大次郎 (おおはら だいじろう)

-

1978年神奈川県生まれ。グラフィックデザイン、展覧会、ワークショップなどを通して、言葉や文字の知覚を探るプロジェクトを多数展開する。近年のプロジェクトには、重力を主題としたモビールのタイポグラフィ『もじゅうりょく』、ホンマタカシによる山岳写真と登山図を再構築したグラフィック連作『稜線』、蓮沼執太、イルリメと共に構成する音声記述パフォーマンス『TypogRAPy』、YOUR SONG IS GOODの吉澤成友と展開する、ライブプリントとドローイングによる入稿セッション『New co.』などがある。受賞にJAGDA新人賞、東京TDC賞。

- 田中義久 (たなか よしひさ)

-

1980年静岡県浜松市生まれ。近年の仕事に東京都写真美術館を始めとした文化施設のVI計画、ブックショップ「POST」、出版社「CASE」の共同経営、『The Tokyo Art Book Fair』、『アニッシュ・カプーア IN 別府』、『Takeo Paper Show』などのアートディレクションがある。また、飯田竜太(彫刻家)とのアーティストデュオ「Nerhol」としても活動し、主な個展に『Index』Foam Photography Museum(オランダ)、『Promenade』金沢21世紀美術館、『Interview,Portrait,House and Room』Youngeun Museum Contemporary Art(韓国)などある。

- フィードバック 5

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-