イラストレーションは絵画より地位が低いとされていたように、かつてカルチャーには階級があった。そうした価値観が壊れ、すべてのカルチャーが同列になった現在の状況は、いつどのように生まれたのか。今回はその当時をよく知る人々に話を聞いた。伝説の雑誌、月刊『ビックリハウス』(パルコ出版)を創刊した萩原朔美、榎本了壱と、それを観察していた社会学者の上野千鶴子の3名だ。

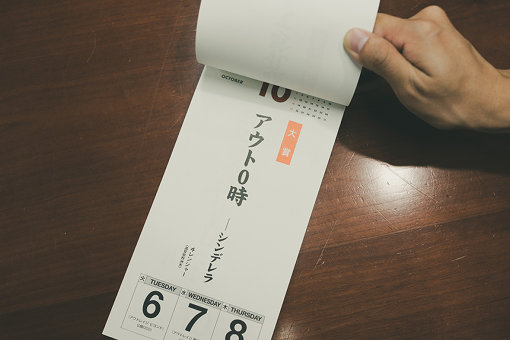

3人は教訓・ことわざ・標語・コマーシャルコピーなどのパロディー作品を一般人が投稿する「お笑いカレンダー」として、商品化40年の歴史を持つ『御教訓カレンダー』2020年度版の審査員を務めた。もともとは、1970年代後半から1980年代前半にかけて、若者たちから熱烈な支持を獲得していた雑誌『ビックリハウス』の人気コーナーの1つだったという『御教訓カレンダー』。それが、当時のカルチャーに与えた影響とは、果たしてどんなものだったのか。そして、『御教訓カレンダー』が愛され続けている理由とはなんだったのだろう。

名もない読者の投稿で作られた伝説の雑誌月刊『ビックリハウス』。そして、全てがサブカルチャーになった

―1975年に創刊され、いわゆるパロディー誌であると同時に、読者参加型の雑誌の草分けとして、若者たちに絶大なる人気を誇っていた『ビックリハウス』。その創刊に関わった萩原さんと榎本さんは、どんな発想のもとに作られたのでしょう?

萩原:僕はその頃、あらゆるものを「異化する」というか、意味をズラしていくことをやりたかったんですよね。だから、最初に増田通二さん(パルコ元会長)に、アート雑誌の企画を持ち込んで、他の雑誌とは違うものを絶対やるんだっていって……。それが、タウン誌を作らないかと、逆オーダーがあって、結局『ビックリハウス』になった。

榎本:ただ、雑誌を作るのって原稿料やなにやらでお金が掛かるじゃないですか。それを投稿形式にすれば、原稿料はいらないよなっていう(笑)。

萩原:そうそう(笑)。予算がないんだから、もう全部読者に開放するというか、読者の投稿で作る雑誌にしてしまおうっていう。

榎本:そういうすごく安易な考えのもとに始めたんですけど、それがいきなり当たっちゃったんですよね。読者からものすごい反応があって、毎号毎号、いろんなコーナーにネタを書いてくる子が、いっぱい出てきたんです。

上野:ラジオの「はがき職人」みたいな人たち?

萩原:そうそう。段ボールいっぱいのはがきが、ホントに毎日編集部に届いてたんだから。えのもっちゃんが最初にやった企画で当たったのは、「ノンセクション人気投票」っていうコーナーだったんだけど……要するに、なんでもいいから、その人が好きなものに投票してしまおうっていうコーナーだったんですね。当時、人気投票をやると山口百恵とかが1位になるんだけど、それが自分の家で飼ってる犬でもいいわけですよ。

1946年東京生まれ。演出家、映像作家。初期の「演劇実験室・天井棧敷」で演出家として活躍。1974年、月刊『ビックリハウス』を榎本了壱と創刊。多摩美術大学名誉教授、前橋文学館館長。著書に『劇的な人生こそ真実』他多数。

上野:ははは。

萩原:そしたら、それが予想外にウケた。

榎本:あの頃、人気があった月刊雑誌というと、『明星』(集英社の雑誌。1952年に創刊、現在は『Myojo』)とか『平凡』(平凡出版、マガジンハウスの雑誌。1945年に創刊し、1987年に休刊した)とか……芸能人の写真がいっぱい載っているような雑誌だったんですね。その中に、歌手とか俳優の人気ベストテンがあったんですけど、それをノンセクションにしたら、山口百恵よりも、自分のガールフレンドのほうが好きっていうことも、きっとあるというか、そのほうが素直でいいんじゃないかっていう(笑)。

萩原:つまり、世の中の価値観を全部ひっくり返して、笑いのめしちゃったら面白いんじゃないかってことなんですよね。

榎本:それともう1つ、これは『ビックリハウス』全体に関していえることだけど、文章が上手に書けるとか、絵が上手い、写真が上手に撮れるとか、そういう才能がいっさいいらない。つまり、普通に生きている人が、普通に自分のいいたいことをいうだけで、社会になにかを反映させることができるようになったんですよね。私たちは1960年代育ちなので、性根の部分に「カウンターカルチャー」というか、主流となる文化に対する抵抗みたいなものがあったわけですよ。

上野:出ました、「カウンターカルチャー」(笑)。でも、私はそれから半世紀近く経って思うんだけど、あの頃はそうやっておちょくる相手、つまり主流のカルチャーが、頑としてあったわけじゃないですか。

萩原:そうですね。

上野:だから、おちょくり甲斐があったんですよね。でもいまの時代、そういう主流のカルチャーがなくなった。みんな、「サブカルチャー」になってしまったから。

榎本:だからね、それは私たちの作戦ミスというか、結局大衆の力みたいなものに、全部のみ込まれてしまったんだよね。

上野:いえいえ。それはもしかしたら、むしろ榎本さんたちの功績かもしれないですよ。すべてをサブカル化したっていう(笑)。

1948年富山県生まれの社会学者。専門は女性学、ジェンダー研究。この分野のパイオニアで、指導的な理論家の1人。京都大学大学院社会学博士課程修了、平安女学院短期大学助教授、シカゴ大学人類学部客員研究員、京都精華大学助教授、国際日本文化研究センター客員助教授、ボン大学客員教授、コロンビア大学客員教授、メキシコ大学院大学客員教授等を経る。1995年東京大学大学院人文社会系研究科教授。

榎本:でも、『ビックリハウス』の企画で、『日本パロディ広告展(JPC展)』という公募展をやっているうち、ある時期からパロディーは下手だけど絵の上手い人、パロディーはできないけど写真の上手い人っていうのがいるじゃないかって、増田さんがいい出すわけですよ。

―そこで増田さんが。

榎本:そう。で、その『JPC展』を3、4年やったあと、『日本グラフィック展』っていうのを始めるんです。つまり、パロディーじゃなくていいから、描きたい絵を描きなさい、撮りたい写真を撮りなさい。そのクリエイティブをちゃんと見てあげるからっていう。

そしたら、どっと応募してきて、『JPC展』以上に大きな反響があって。で、3回目の『日本グラフィック展』(1982年)の大賞を日比野克彦(現代芸術家)が獲って、そこから一挙に、私たちの「カウンターカルチャー」が「サブカルチャー」に変わっていったんじゃないかと思っていて。あそこが潮目だった気がするんですよね。

上野:なるほどね。当時って、デザインとかイラストの地位が、ものすごく低かったでしょ。私は、山口はるみ(パルコの創成期のイメージ作りに貢献したイラストレーター)さんたちと、ときどき「パルコ女子会」っていうのをやっていろいろ話すんだけど……はるみさんって、東京藝術大学を出ているのよね。

榎本:そうですね。しかも、油画科ですよ。

上野:そう、油画っていうのは、アート界で一番のハイカルチャー。でも、グラフィックとかデザインとかイラストになると、商業美術になって、地位が下がってしまうんですよね。それに対する反骨心があったって、はるみさんは言ってた。

萩原:それをいったら、1981年に横尾忠則さんが「画家宣言」をしたじゃない? あれも「イラストレーター」から「画家」になりたかったっていうのがあったのかもしれないよね。

榎本:いや、横尾さんの場合は、クライアントありきの仕事を主としないっていう宣言だったんじゃないかな。つまり、自分が自発的になにを描きたいのか、なにを表現したいのかっていうところに立ち返りたいというか。そういう思いが、すごくあったんじゃないかと思うんですよね。

―その時期に「カウンターカルチャー」が「サブカルチャー」に変わっていったというのは、すごく面白い観点ですよね。

榎本:そう、『ビックリハウス』のことを、みんなパロディー誌だといっているけど、高橋章子(日本のエッセイスト、編集者)が編集長になってからは、ある層においてはすごく人気のある人たち――YMOとかムーンライダーズ、忌野清志郎、竹中直人が誌面に登場するようになって、いわゆる「カウンターカルチャー」ではなくなった感じがするんですよね。もちろん、他の雑誌ではやってないような表現はしていたと思うけど、別に彼らがなにかのパロディーをやっている感じでもなかったから、創刊当初とはちょっと違ってきましたよね。

1947年東京生まれ。クリエイティブディレクター、プロデューサー。株式会社アタマトテ・インターナショナル代表。京都造形芸術大学客員教授。大正大学地域構想研究所特命教授。1968年より「天井棧敷」にかかわる。1974年、月刊『ビックリハウス』を萩原朔美と創刊。以降、編集、出版、文化イベント、TV番組制作等の仕事を展開。

上野千鶴子がトイレに飾る。言葉の芸が詰まった『御教訓カレンダー』

―そんな『ビックリハウス』の人気コーナーの1つで、いまも残っているのが今回、お三方が審査員を担当された『御教訓カレンダー』です。これまでもヤマザキマリさん、マキタスポーツさん、又吉直樹さんなど、毎年さまざまな著名人をゲスト審査員に迎えていますが、その人選に基準はあるんですか?

榎本:やっぱりまずは、言葉に敏感な人じゃないとダメですよね。作家の方はもちろん、芸能関係の方でも、コメントが面白くいえる人じゃないと、なかなか難しいところがあります。それとやっぱり、みなさんが興味を持ってくれるような人がいいですね(笑)。その年に活躍されたり話題になったりして、みなさんから注目を集めているような人。そういう意味で、今年は東京大学の入学式の祝辞が話題になった上野さんでしょうっていう(笑)。

―上野さんの参加は、ちょっと意外な気もしましたけど……。

上野:いえいえ、私は『御教訓カレンダー』の長年のファンですから(笑)。毎年、自分の家のトイレの一番目につくところに貼っていて。それこそ、毎日どころか、一日何回も眺めながら楽しんでいるんです。

榎本:だから、上野さんはものすごく『御教訓カレンダー』に慣れているんですよね。今回、審査員として参加してもらったときも、応募作品に目を通すのが、ものすごく速かった。しかも、そのセレクトが間違いないっていう。

上野:『御教訓カレンダー』リテラシーが高いんです(笑)。さっきいったように、一日にトイレで何回も見ながら、これは星いくつとか、今日は当たりだとか、いつも考えているので(笑)。

―実際、『御教訓カレンダー』の審査に参加して、上野さんはどんな感想を持ちましたか?

上野:やっぱり、常連投稿者の方々の作品が上位にあがってくることが多かったですよね。それだけ芸を磨いている人たちがいるというか。そのことに改めて驚きました。この企画は、本当にたくさんの人に愛されているんだなって。

榎本:もう十数人のめちゃめちゃ熱狂的な投稿者の方がいて……その方々の作品がやっぱり毎年強いですよね。

上野:もちろん、新人の方々でいい作品もあったんですけど、常連の方々の作品は、芸として磨き抜かれているというか、研鑽のあとが窺われて。その完成度の高さみたいなものが印象的でした。こういう一見くだらないようなものも、ずっとやり続けたら、1つの芸になるんだなって(笑)。

―やり続ける力ですね(笑)。

上野:応募作品を分類したら、やっぱりいくつかのパターンがありましたよね。時事ネタで面白いもの、慣用表現をちょっとズラしたもの、単にナンセンスなだけで笑えるもの、あとは……。

榎本:エロネタね(笑)。

上野:そう、やっぱりエロネタは大事ですよね(笑)。そういう作品のバラエティーも面白かったです。私は社会学者だから、これの過去のデータベースがあるなら、それを分析して、そこに歴史的な変化があるのかどうか、分析してみたいなって思いました。

40年という時代のあいだに、途中からITが入ってくるじゃないですか。そうすると誤変換がすごく出やすくなるんですよね。なら、その前後で応募作品になにか変化はあったのかとか。そういうことを真面目に研究したら、きっと本が一冊書けると思うんです。『御教訓カレンダーの社会学』みたいなものが(笑)。

―『御教訓カレンダー』は、そもそもどんな発想から生まれた企画だったのでしょう?

榎本:ええと、それはホントは、『ビックリハウス』の創刊編集長だった萩原朔美から話し出さなくちゃいけないんだけど、彼、いろんなことを忘れてるんですよね(笑)。

萩原:そうそう、ほとんど忘れてる(笑)。

榎本:だから僕がちょっとフォローして説明しますと、その頃、ある新聞が、百人一首のパロディーを、公募でやり始めたんですね。それをパラパラと見た萩原朔美が、「こんなの全然面白くないよ!」っていい出して(笑)。「これだったら、教訓とかそういうものをパロディーにしたほうが絶対面白いよね?」っていって『ビックリハウス』誌上で、そういうコーナーを始めるんですね。ところが、最初は誰も投稿してこなくて……それでしょうがなく編集スタッフが、毎号一人5本ずつぐらい書いていて。

上野:編集スタッフが勝手に作っていたんですね。

榎本:そうそう。もういろんなペンネームを使って、男になったり女になったりしながら。そういう状況が、3、4か月ぐらい続いたんですけど、私たち、すごい才能があるから……。

萩原:そうそう(笑)。

榎本:毎号毎号、結構面白いのができちゃって(笑)。そしたら、いきなり面白い投稿が、読者からバーッと寄せられるようになったんです。で、そうなったら、もうあとは面白い作品を選んで、ただ並べるだけっていう。

雑誌がなくなって30年以上。『御教訓カレンダー』が生き残り続ける理由

―『ビックリハウス』は1985年にその幕を閉じたわけですが、いまも『御教訓カレンダー』だけが残ったのは、どういう理由からだったのでしょう?

榎本:それは、ものすごく簡単な理由で……『ビックリハウス』が1985年に終刊になったとき、増田さんが「これは続けろ」っていったんですよ(笑)。

上野:増田さんが「これは残せ」っていったのは、すごいカン! 私はユーザーとして、ずっと愛用しているからわかるけど、なぜこれが残ったかっていうと、きっと日用品だったからだと思うのね。

榎本:ああ、なるほど。

上野:セゾングループでたとえるならば、結局「無印良品」だけが残ったみたいな(笑)。

萩原:はははは。

榎本:実は増田さんが残したものが3つあって……『御教訓カレンダー』以外はアートの領域のイベントを残したんですよ。それはやっぱり増田さんのお父さん(増田正宗)がアーティストだったっていうことも関係しているんだと思うんですよね。

萩原:それはあっただろうね。いったら、アートも「投稿」なわけですよ。入選したり賞を獲ることによって、アーティストとして認められるというか。実際、増田さんのお父さんも、そうやって画家として認められていったわけで。

あと、『御教訓カレンダー』に関していうなら……やっぱり「言葉」っていうことだよね。詩人の田村隆一が、「ウィスキーを水でわるように言葉を意味でわるわけにはいかない」(田村隆一詩集『言葉のない世界』より)って書いているんだけど、意味でガチガチに縛られた言葉っていうのは、やっぱり面白くないわけですよ。同じ音なのに、それをちょっとズラすことによって、違うものが見えてきたり、意味を超えた豊饒さが生まれることってあるじゃないですか。そういう戦略だったんじゃないかな。

榎本:ホントかな(笑)。田村隆一の言葉に、そういう意味があったのかな?

萩原:いや、意味なんかないよ。そもそも、詩に意味なんてないんだから。

榎本:おお、いいねえ(笑)。

萩原:意味がないというか、詩に意味を求めてはいけないわけですよ。それと同じように、言葉に意味だけを求めてはいけないっていう話なわけよ。

上野:この『御教訓カレンダー』も「日本語芸」ですからね。これと同じことが、他の言語でできるかっていったら、きっと難しいんじゃないかな。それに私は、Twitterが出てきたときに、「言葉芸」っていうものがまた復活したなって思ったんですよね。通常、メディアっていうのは文字から音、音から映像とディメンション(次元)が増えることを進化だと思ってきたのだけれど、それがTwitterの登場によって、また文字に戻って。

Twitterの「140字芸」みたいなものが、ちゃんとある。そう考えると、やっぱり「言葉芸」っていうのは永遠だなって思ったんです。

―SNSの時代になって、改めて『御教訓カレンダー』が注目されるかもしれないということですね。

上野:そういうことは、きっとあるんじゃないかな。

榎本:でもね、話の腰を折るようだけど、『御教訓カレンダー』というのは、たしかに長生きだし、商品としても成功したけど、もう僕たちにとってはそんなに思い入れのあるものではないんだよね。

萩原:ないよね(笑)。

上野:『御教訓カレンダー』というのは、おふたりがやってきた素晴らしいお仕事の、ほんの一部に過ぎないから。

榎本:もちろん、いい仕事だったとは思っているんですよ。いろんな方々がこれと似たような企画を、これまで散々やってきたわけじゃないですか。だけど、全部長続きしなかったです。結局、しゅくしゅくとやってきた『御教訓カレンダー』だけが生き延びているっていうのは、ものすごいことだと思いますよ。

でも、それは、私たちのエネルギーというよりも、『御教訓カレンダー』を長年愛してくれた方々、そして十数人の熱狂的な常連投稿者の方々のエネルギーのおかげなんですよね。それがあるからこそ、私たちもやめられないっていう(笑)。

上野:はははは。

榎本:でも、そういうのはあると思いますよ。

萩原:うん、『御教訓カレンダー』がここまで続いてこれたのは、毎年応募してくれるみなさんのおかげなんですよね。

- リリース情報

-

- 『パルコ50周年キャンぺーンサイト』

-

2019年1月1日からスタートしたパルコの50周年キャンペーン「50年目の、新しいパルコ。」の特設サイト。同サイトでは、インタビュー企画や謝恩企画など、随時情報が更新中。

-

- 『御教訓カレンダー』

-

価格:本体1,300円(税別)

パルコ出版

審査員:

上野千鶴子

榎本了壱

萩原朔美

- プロフィール

-

- 上野千鶴子 (うえの ちづこ)

-

1948年富山県生まれの社会学者。専門は女性学、ジェンダー研究。京都大学大学院社会学博士課程修了、平安女学院短期大学助教授、京都精華大学助教授、ボン大学客員教授、コロンビア大学客員教授、メキシコ大学院大学客員教授等を経る。1995年東京大学大学院人文社会系研究科教授。2011年より認定NPO法人ウィメンズアクションネットワーク理事長。西武グループの社史『セゾンの発想』を執筆した。

- 榎本了壱 (えのもと りょういち)

-

1947年東京生まれ。クリエイティブディレクター、プロデューサー。株式会社アタマトテ・インターナショナル代表。京都造形芸術大学客員教授。大正大学地域構想研究所特命教授。1968年より「天井棧敷」にかかわる。1974年、月刊『ビックリハウス』を萩原朔美と創刊。以降、編集、出版、文化イベント、TV番組制作等の仕事を展開。

- 萩原朔美 (はぎわら さくみ)

-

1946年東京生まれ。演出家、映像作家。初期の「演劇実験室・天井棧敷」で演出家として活躍。1974年、月刊『ビックリハウス』を榎本了壱と創刊。多摩美術大学名誉教授、前橋文学館館長。著書に『劇的な人生こそ真実』他多数。

- フィードバック 3

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-