情報技術と先端技術がかつてないほど発展した今日、人々は便利さを得るのと引き換えに、個人的で肉体的な経験と出会うチャンスを決定的に失っている。そんな時代だからこそ、アートやスポーツといった五感を蘇らせるアクティビティーに人は惹かれるのかもしれない。

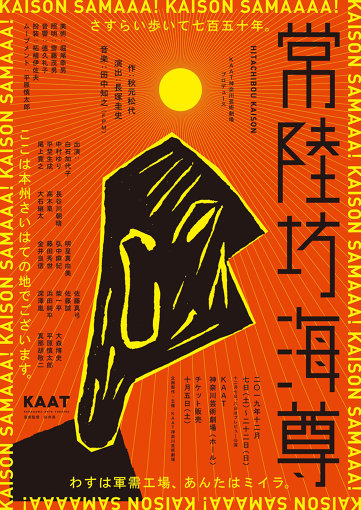

演劇のシーンでも、そんな肉体の体験をもたらしてくれる作品がある。12月から上演される『常陸坊海尊(ひたちぼう・かいそん)』は、半世紀以上前の東北を舞台に、400年以上生き続ける怪人・海尊を主軸にした物語だ。輪廻転生、不老不死、シャーマニズムなど、土俗的な主題を用いて、人の「生」と「死」、そして「性」を問うている。

そんな同作を演出する長塚圭史もまた、20代の頃から人間の暴力性や矛盾を追求してきた人物だが、彼はこの作品の音楽のために、とても意外な人物を招いた。田中知之。FPMとして活躍し、先端的な都市の音景を生み出してきた彼に、この濃厚で土の匂いが沸き立つような作品が預けられたのだ。

ある意味で対象的な組み合わせを構想した長塚の真意はいかなるものだろうか? 稽古に打ち込む長塚と田中に話を聞いた。

自分の記憶の奥にある、得体の知れないものが長塚さんの舞台を観ると刺激される。(田中)

―『常陸坊海尊』は戦中から戦後の東北を舞台にした土俗的な物語です。方言の多用や、地方の独特な風習を参照するなどオカルト的な要素も色濃いですが、その音楽をFPMの田中知之さんが担当されることに驚きました。田中さんの音楽は東京的・都会的なイメージがとても強いので。

田中:意外に思いますよね(笑)。長塚さんと現場をご一緒するのはこれがはじめてなんですけど、じつは付き合いは長いんですよ。もう10年以上?

長塚:そうですね。最初は僕が担当していたラジオ番組のゲストとして来ていただいたのが縁で、それ以来公演を観に来ていただいり、客入れにFPMの楽曲を使わせていただくようになったんです。たしかにFPMをパッと聴くと都会的にも思えるんですけど、ハマっていくとクラシックや歌謡曲など音楽の文化史への造詣の深さがわかるんですよね。

この『常陸坊海尊』は1964年に書かれた芝居ですが、そのなかに折り畳まれているのはもっと幅広い歴史や人間への眼差しで、端的に言えば「難しい劇」です。それを戯曲の時代背景に従って古臭く作っても仕方ないですし、この劇が扱おうとしているものは明らかに現代につながっている。そこで田中さんに音楽をお願いしようと思ったんです。

田中:長塚さんから声をかけていただいたら、是が非でもお受けしないと(笑)。それに戯曲を読んで共感する部分がとても多かったんです。いまでこそ僕は電子音楽をやってますけど、生まれ育ったのは京都で、子どもの頃はここに描かれているようなちょっと不思議な空気をじかに感じていましたからね。

長塚:田中さん京都なんですよね。それを聞いて、運命的なものを感じました。

田中:僕の音楽は「最新のテクノロジー」と「過去のアーカイブ」がないまぜになって出来上がっているのですが、京都の街自体も新旧の建物や文化が多層的に重なり合ってできているんです。

僕の生まれたのが応仁の乱の激戦地の近くだったり、近所には法鏡寺っていう人形を祀ってることで有名なお寺があったりする。「人形寺」とも呼ばれていて光厳天皇の皇女が開山したのですが、彼女を慕って人形が夜に歩いたという伝説が伝わっていたりする。他にも、法恩寺というお寺さんには撞くと不幸になると言い伝わる「撞かずの鐘」なんてのがあったりもして、そういうものに囲まれて育ったんです。

DJ/プロデューサーとして国内外で活躍。1997年『The Fantastic Plastic Machine』でデビュー以降、8枚のオリジナルアルバムをリリース。リミキサーとしても、FATBOYSLIM、RIP SLYME、布袋寅泰、くるり、UNICORN、サカナクション、Howie Bなど100曲以上の作品を手掛ける。

―ちょっとオカルトチックな環境で。

田中:そんな境遇が今回の音楽に直接反映してるかはわからないですよ(笑)。でも、長塚さんの作品には似たような感覚を覚えることがちょくちょくあって、以前舞台を観て感想のメールをお送りしたときも「海馬をじかに触れられている感じがします」なんて書いたんです。自分の奥にある、自分でも得体の知れない記憶が長塚さんの舞台を観ると刺激される。そういった経験は他の舞台や音楽でもほとんど感じることがない。だからずっと気になって作品を観てきたんです。

長塚:たしかに田中さんとお会いしたばかりの頃って、かなりドロドロした劇を作っていて、怖いことばっかり追いかけてましたね。怖いのは自分でも苦手なのに(笑)。だから京都の話を聞いて驚いたんですけど、正直怖すぎて田中さんのご実家に遊びに行きたくないです! そういうところに行くと身体がビクッとしちゃうし。

劇作家・演出家・俳優。1996年、阿佐ヶ谷スパイダースを旗揚げし、全作品の作・演出を手がけている。

―長塚さん、いわゆる霊感とかがあるタイプ?

長塚:そういうわけじゃないんですけど、なんだか反応しちゃうんですよ。「ここっていっぱい人が死んだ場所なんじゃないか?」とか。京都は特に多いですよね。

田中:京都ってすごい不思議な街で、通りが格子状になってるじゃないですか。それぞれの通りはたかだか数十メートルくらいしか離れてないですけど、まったく雰囲気が違ったりする。京都の人間に聞くとほぼ間違いなく同じ感想になるんです。「この通りはいつ行っても雰囲気が暗いなぁ」とか。

長塚:うわあ……。

田中:これも僕に霊感があるとかじゃないんですよ。天気がいいですね、今日は暖かいですね、くらいの日常的な皮膚感覚として、街の至る所に暗がりのようなものを感じて京都の人間は生まれ育っているんです。

―じつをいうと僕も3年前から京都に生活拠点を移してるんですが、いま住んでいる路地も白蛇にゆかりのある場所なんですよ。

長塚:今日のインタビュー、人形とか白蛇とか怖い単語ばかり出てきますね……。

田中さんの音楽や、平原慎太郎さんによるムーブメントを取り入れることで、想像のつかないものにしようとしているんです。(長塚)

―京都迷宮案内みたいになっているので、話を変えましょうか(笑)。

長塚:ぜひ! 田中さんに音楽をお願いしたかった理由のひとつに、松田聖子さんの“あなたに逢いたくて”のFPMリミックスがあったんです。聖子さんの同曲はもちろん名曲として記憶されてますが、田中さんのリミックスは自分が通り過ぎてしまった音楽の魅力を再発見させてくれる力があるんです。僕の場合は、三好十郎の『浮標(ぶい)』を「再演しなきゃ!」って気にさせてくれるんです。べつに作品のなかでそのリミックスを使ってるわけでもないのに。

田中:ありがたい感想です。

長塚:しかも貧乏画家が肺病で死を目前にした奥さんと向きあう、4時間もある作品なんですけど(笑)。ものすごい現代的なリミックスであるにもかかわらず、不思議と1930年代の時間にリンクして感じるんです。それこそ、これも海馬を刺激してくるようなところがある。

田中:聖子さんのリミックスをさせていただいたのは20年前くらいですけど、そのときに意識したのは、なんとなく1960年代のジャマイカの音楽みたいなアレンジにして、そこに1950年代のジャズ風のサンプリングを加えて、すごく古めかしくすることでした。「時間軸がねじれる感じ」っていうのは、僕の作品のなかで必ず入れたいと思っている感性であって、まさに『常陸坊海尊』の世界観そのものでもある。

長塚:それをお聞きすると、じつは田中さんにお願いした理由が最初から明快にあったという気がしてきますね。

源義経が討ち死にしたとされる衣川の合戦から、不老不死となり生きてきた常陸坊海尊という男の伝説から物語は始まりますけど、稽古をしている僕たちも「あれ、今はいつの時代の人を演じてるんだ?」ってなる瞬間がしょっちゅうあります。もちろん実際には戦中以降に生きていた人たちの物語ではあるんだけれど、そこに内包されている時間……鎌倉時代を超えて、明治・大正の気配を感じた作家が、前回の東京オリンピックが行われた1964年に書いて、そして物語が始まるのが1944年の終戦の前年……という時間の積み重ねが濃厚なんです。

―戯曲を書いた秋元松代も、かなり綿密な取材とリサーチをしていたそうですね。

長塚:はい。『常陸坊海尊』とその後に発表されたいくつかの作品に、そうやって得た伝承やフォークロアの影響が色濃く記録されています。それらを読んでいると、戦争を経験して、そのあとにアメリカに一気に占領されるという時代を経験してきた秋元さん自身の揺れ動くような歴史感覚、あるいは日本人が日本人そのものを模索しているような感覚を覚えます。

それはこれまでに自分が取り組んだことのない時間感覚でもあって、だからこそ田中さんの電子音楽や、ダンサーの平原慎太郎さんによるムーブメントを取り入れることで、まったく想像のつかないものにしようとしているんです。想像のつくものをやってもつまらないですから、チャレンジングなものを作りたい。稽古途中でこんなこと言うのは、それこそ怖いんですけど、でも確実に面白いものになっています。もちろん音楽も含めて。

田中:まったく土俗的だったりしないですからね。現代の電子音楽からクラシックまで、あらゆるものが入り混じっている。それは僕がやれることだし、やりたかったことでもありますから。そういう意味では、挑戦でありつつも、じつは非常にのびのびとやらせてもらえている仕事でもあるなと。

感動した勢いで引き受けたら、とんでもないしっぺ返しを受けるのは確実な、危険な戯曲だと思ったんです。(長塚)

―とはいえ、読み解くことの困難な戯曲ですよね。

長塚:読み解くためのヒントとして、戯曲に込められた肉体性は重要だと思っています。肉感的なんですよ。1幕と2幕は敗戦間近から敗戦直後を描いていて、人間がみんなカッカカッカとしている。それに対して1961年が舞台となる3幕では、みんなカメラをぶらさげた観光客と化して、亡霊みたいに歩いているとある。この肉体の違いはいったいなんなのか?

しかも登場する男たちは、みんな雪乃という魔性に対して、まるで身体が性器そのものみたいになりながら、しかしそのことをすごく恥ずかしいと思いながら生きている。そこには僕らの生きてきた社会の縮図というよりも、僕らの内側に眠る細胞レベルの何かに訴えかけるものがあるように思えてならない。

実際、いまの日本に暮らしていて、僕らの歴史のさらに古層にあるものの正体って誰もわからなくなっているじゃないですか。それを探すことが『常陸坊海尊』を読み解くことでもあって、その果てにビリビリっと電気が流れるようなものになるんじゃないかと自分でも期待しちゃうんですよね。

―この作品を上演するという企画は、当初KAAT 神奈川芸術劇場から持ちかけられたとうかがいました。タイミングもあったと思うんですよ。来年の2020年はまさに東京オリンピックの年で、その直前に前回の東京五輪の年に書かれた戯曲を扱うということ。また作家の秋元松代は、当時としては非常に珍しい女性の劇作家であった。そのことも、いまの時代とどこかリンクして感じられます。

長塚:秋元さんは新劇(明治時代にヨーロッパから伝わってきた近代的な演劇で、翻訳劇を扱うことが多い。歌舞伎や新派と呼ばれる旧来の国内の芸能に対して批判的なスタンスをとった)の世界で活躍された方ですが、『常陸坊海尊』は西洋からの影響をあまり感じさせない。

むしろ日本土着の新しい文脈で作られているように思います。方言を多用していることが特徴的ですが、全体のフォルムを見てもあまり見たことのないもので、ある種の絵画的な性質を備えている。だからこそすごく惹かれるんですが、演出を持ちかけられた当初は正直断ろうと思ってたんですよ。

―それはなぜでしょう?

長塚:戯曲を一読してものすごい感動したんですけど、これを作る側になると調べなければいけないこと、自分の血肉にしなければいけないことがあまりにも多いんです。感動した勢いで引き受けたら、とんでもないしっぺ返しを受けるのは確実な、危険な戯曲だと思ったんです。

ところがKAATも上手で(苦笑)。22年前に蜷川幸雄さんも演出をしていて、そのときは今回主演していただいている白石加代子さんが出演してるんですが、かなり手こずったそうなんです。蜷川さんが体調を崩されていたことも大きい理由としてはあるようなんですが、当時を知る人も作品の印象があまり明確ではなかったりする。そういう話を聞いてしまうと、演出家としては逆に燃えてくるわけじゃないですか!

田中:たしかにね。

長塚:それでついつい「やります」と言ってしまった(笑)。魔力的な戯曲ですよ。やればやるほどいろんな要素や課題が湧くように増えていく。これを解決したと思ったら、こんどは別の何かが吹き出してくる。見つけたと思っていた作品の芯を見失いそうになることもしばしばなんだけど、それが面白いしテンション上がるんですよね。そして疲労する。心地よく。

―「疲れる」だけでなく「憑かれる」ような戯曲ですよね。

田中:まさに。底辺のところに官能性が脈々と流れているのは秋元さんの意思でもあると思うんです。西洋や現代のエロティシズムとはまるで違う、しかし常に存在してきた官能。あるじゃないですか、古い田舎の風習や伝承にあるセクシーなお話って。そういうのを思い出すのは僕らの俗っぽさゆえなんだけど、その視点すらもあらかじめ飲み込んで書かれたとしか思えないような力があります。

長塚:それを知ろうと思うと僕ら男だけの力では太刀打ちできませんから、白石加代子さんをはじめとする女性キャストともディスカッションを重ねながら、進めています。俳優は8歳から77歳までのいろんな男女が集まっていますけど、そのさまざまな肉体によってこの劇は作られていると思います。

「おしゃれ」な音楽をやることが僕のなかでは、京都の文化に対する、もっともパンクで、はしたない行為だったんです。(田中)

―冒頭で、恐ろしいもの、理解できないものに取り組んでいくという話がありましたが、クリエーションにおいてそういった不可解さと向き合うことは重要なのかもしれません。その必要性をおふたりはどのように考えますか?

田中:僕に関して言えば、FPMというものは揺り戻しでしかないんです。幼少時にオカルト的な体験に触れて育ち、京都の諸先輩方からアンダーグラウンドの音楽の洗礼を浴びて、高校生のときからフリージャズなんかを聴いて、意味のわからない促成栽培で育ってしまった自分に対する揺り戻し。

FPM名義でデビューしたのは20代後半でしたけど、そのときに目指したのは、京都の人たちからも勘違いされるぐらい「おしゃれ」な音楽をしてやろうと思ったんです。それが僕のなかでは、京都の文化に対する、もっともパンクで、はしたない行為だったからです。

長塚:そうだったんだ!

田中:つまり、自分のなかにある闇の部分にぜんぶマスキングをかける気持ちで作っていたんです。もちろんそれはどんどん剥がれていくし、だんだん本性が見えてくるもんなんですけど。そのことを素直に白状するのもはしたないからこれまであまり言ってきませんでしたけど、自分の人生の音楽遍歴を考えれば、FPMにたどり着くのは普通じゃないんです。

いまは、そういう振る舞いを客観的に楽しんで見れるところもあるので、昔以上に「演じている」感覚がありますよ。おしゃれっぽい、カフェっぽい、都会っぽい、を体現しちゃう役者として(笑)。

長塚:僕はそんなパンクなエピソードはないですけど……あえて言うと映画かなあ。子どもの頃から映画好きで、西部劇みたいな結果的に力で勝利するものを見続けてきて、そこに暴力や儚さのヒロイズムを感じて育ってきた自覚があります。『明日に向かって撃て!』(1969年、ジョージ・ロイ・ヒル監督)もそうだし『暴力脱獄』(1967年、スチュアート・ローゼンバーグ監督)もそう。

でも同時に、実生活では不良につきまとわれて殴られたりだとか、暴力の悪い部分もいっぱい目撃したんですね。そういった暴力にまつわる否定的な部分と、逆に惹かれてしまう部分がまったく割り切れないまま、自分のなかにあるんです。アメリカンニューシネマ(1960年代後半からアメリカで勃興した映画動向。反体制的な主題を扱い、それまでの娯楽的な商業映画とは一線を画すものとして若者から熱狂的に支持された)に惹かれたのも、おそらくその割り切れなさゆえだったんですが、その矛盾みたいなものを実生活で体感するようになってから、舞台でもその主題を追いかけるようになったんです。

20代から30代の頭くらいまでは、自分が見たくないものを舞台に乗っけることで、そこに何らかの光を探そうとする作業をずっとしていましたね。まあ、それも飽きちゃうんですけど。

田中:わかります!

長塚:人って残酷なもの、暴力に興奮しすぎるんですよ。こちらが提示する以上の残酷さを求められることに、正直言って俗なつまらなさを感じた。それで別の角度を求めて違うことをやっていくんですが、そうするとお客さんがどんどん減っていき(笑)。

田中:僕は長塚演劇の「血の時代」から観てますからよくわかりますし、当時も不思議な共感を持って観ていましたよ。なんでこの人は、舞台上で死体をバラバラに解体するようなことをしたがるのか。意味がわからなかったけれど、強烈に確信したのは「自分が死ぬときに見る走馬灯のなかで、このシーンは必ず思い出すだろう」ということ。そこまで深く人間の記憶に何かを残せるというのは、音楽家であろうと演劇作家であろうと、非常にすばらしく、面白いことですよ。

長塚:あの頃の感覚が懐かしいなあ(笑)。いまだったら、そういった表現ももっとみっちりとした密度で作れるかもしれない。でも当時は、熱狂に冷めていくようなところがありましたね。

―田中さんのDJの仕事とも共通する部分かもしれませんね。フロアを熱狂させるのはもちろん難しいですが、逆に手慣れてくると「こんなに簡単に沸かせてしまえるのか」という恐怖感もあるような気がします。

田中:共通する部分は絶対にありますね。『常陸坊海尊』の打ち合わせにはじめて参加させていただいたときに、みなさんが何をひたむきにやっているのかようやくわかったんですよ。それって、僕らDJがやろうとしていることと同じ。

ディテールを作り込んでいくとかではなくて、どのようにして空気を作るかってところに95%くらいの気持ちを注がれていて、芝居の内容がどうかっていうのは5%くらいかもしれないと、極論的なことを感じました。DJはまさにそうなんですよ。ミックスが上手であるとか、選曲がどうであるかとかではなくて、95%は現場の空気を盛り上がらせられるかどうかにかかっている。だから、お芝居はその究極のものなんだと思いました。

長塚:なるほど。どんな空間を作るか、どんな衣装にするか、ってことももちろん大事なんですけど、作品が難解であればあるほど、もっとも重要になってくるのは「名乗り」なんですね。つまり「私は◯◯である」という名乗りを自分たちや観客が信じて乗っかれるかどうか。

その土台となるなんらかの「装置」を作ることができさえすれば、あとは僕らの技術や経験によって、イメージを補うセリフや肉体を構築していけばいい。もちろん技術的な物事も大事ですけど、観客の想像力もそんなにヤワではないですからね。気楽に観れる舞台はどこか冷めやすい。では、冷めにくい場を作るためにどうすればいいか。それがすごく大事な、95%なのだと思います。

- イベント情報

-

- 『常陸坊海尊』

-

2019年12月7日(土)~22日(日)

※12月7日(土)・8日(日)はプレビュー公演

会場:神奈川県 KAAT 神奈川芸術劇場<ホール>

作:秋元松代

演出:長塚圭史

音楽:田中知之(FPM)

出演:

白石加代子

中村ゆり

平埜生成

尾上寛之

長谷川朝晴

高木稟

大石継太

明星真由美

弘中麻紀

藤田秀世

金井良信

佐藤真弓

佐藤誠

柴一平

浜田純平

深澤嵐

大森博史

平原慎太郎

真那胡敬二

ほか

- プロフィール

-

- 長塚圭史 (ながつか けいし)

-

劇作家・演出家・俳優。1996年、阿佐ヶ谷スパイダースを旗揚げし、全作品の作・演出を手がけている。2008年、文化庁新進芸術家海外研修制度にて1年間ロンドンに留学。帰国後の11年、ソロプロジェクト・葛河思潮社を始動、三好十郎作『浮標(ぶい)』『冒した者』ハロルド・ピンター作『背信』を上演。また17年4月には、福田転球、山内圭哉らと新ユニット・新ロイヤル大衆舎を結成し北條秀司の傑作『王将』三部作を下北沢・小劇場楽園で上演。また、同年よりKAATプロデュース作品に演出家として参画し、『作者を探す六人の登場人物』(17年)、『セールスマンの死』(18年)を上演。今年12月には秋元松代作『常陸坊海尊』の上演を控える。2019年4月、KAAT神奈川芸術劇場芸術参与に就任。

- 田中知之 (たなか ともゆき)

-

DJ/プロデューサーとして国内外で活躍。'97年『The Fantastic Plastic Machine』でデビュー以降、8枚のオリジナルアルバムをリリース。リミキサーとしても、FATBOY SLIM、布袋寅泰、サカナクションなど100曲以上の作品を手掛ける。『オースティン・パワーズ:デラックス』や『SEX AND THE CITY』への楽曲提供の他、村上隆がルイ・ヴィトンの為に手掛けた短編アニメーションの楽曲制作や、世界三大広告賞でそれぞれグランプリを受賞したユニクロのウェブコンテンツ『UNIQLOCK』の楽曲制作を担当するなど、活躍の場は多岐に渡る。2019年11月1日にオープンした「渋谷スクランブルスクエア」の展望フロア「SHIBUYA SKY」内のミュージックバー「Paradise Lounge」の音楽監修も担当。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-