コンテンツ業界に溢れる「動員」という言葉は、それほど万能なものだろうか? たしかに、人が集まることは大事だろう。そのための苦労もある。しかし集まってもらうだけではダメなのだ、そこで社会的な体験をしてもらえるようなデザインをしなければ、と彼女たちはいう。目指すべきは、新たな観客、この不確実な世界を好奇心と共に旅する「トラベラーの創出」だと。

タイの作家による原作小説を、岡田利規ら日本勢のスタッフとタイのキャストが4時間の舞台に仕上げた『プラータナー:憑依のポートレート』。2019年6月~7月の公演にあたって、観客同士のポストトーク(終演後の座談会)や、観劇しながらのグラフィックレコーディングなど、斬新な企画がいくつも行われた。企画制作のprecog代表・中村茜、ワークショップデザイナーの臼井隆志、グラフィックレコーダーの清水淳子、『AWRD』編集長・金森香に、演劇の枠に留まらない試みの収穫と課題を尋ねた。

人を集めるのが「動員」なのだとしたら、我々が求めているのは、「経験しに来る」ということ。(中村)

―今回「新たな観客の創出」を試みた背景について伺えますか?

中村:複数の理由があるのですが、ひとつは、演劇に限らず音楽でも美術でも、「フェスティバルと単独公演(ワンマンや個展)」の構造があります。単独公演は、それぞれ目の前の観客に伝えていく。それに対してフェスティバルは、その垣根を乗り越えて、いろんな人や関心をかき混ぜて、マーケットを豊かにしていく役割がある。正直にいうと近年、演劇に関しては、このフェスティバルがあまりうまく機能していない、という実感を抱いていたんです。

precog代表 / 『プラータナー:憑依のポートレート』統括プロデューサーを担当。パフォーミングアーツ・プロデューサー。吾妻橋ダンスクロッシング、チェルフィッチュ・岡田利規、ニブロール・矢内原美邦、飴屋法水などの国内外の活動をプロデュース。海外ツアーや国際共同製作の実績は30か国70都市におよぶ。

中村:ここ2年ほど私はバンコクとニューヨークに住んでいたのですが、日本に戻ってきたら驚くほど演劇のお客さんが減っていました。さらに今回は、上演時間が4時間で、お客さんが入りにくい国際共同制作、かつアジアとのコラボレーションという3拍子が揃っており、「絶対に人が入らない」といわれまして……。

「だったら意地でも入れたるわ!」と一念発起したんですね(笑)。そこで、旧知の間柄だった臼井さん、金森さんにまずは声をかけさせていただいて、そこから清水さんにもご参加いただき、アイデアを練っていきました。

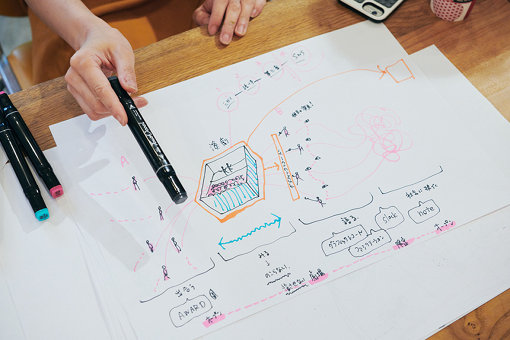

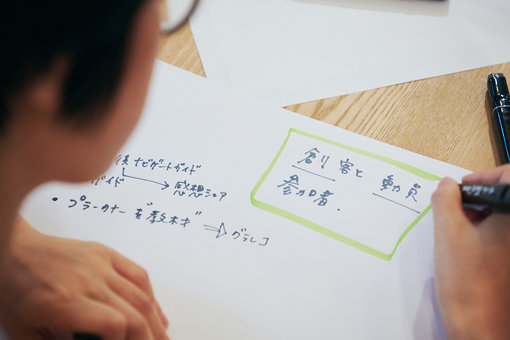

臼井:僕は普段、子どもと関わるアート教育の分野を中心にワークショップデザイナーをしています。今回は観客が公演を観る「前」と「後」の経験のデザインを担当しました。具体的には「観劇ガイド」の編集と執筆、ファシリテーターやグラフィックレコーダーを集めた「『プラータナー』スクール」、観客同士の対話を促す「あなたのポストトーク」の3つです。

「あなたのポストトーク」ではキャストやスタッフ、識者が話すのではなく観客同志の対話を促す場を作りました。「『プラータナー』スクール」はそのイベントのファシリテーター(中立的な支援者)を育成する場でした。並行して、観劇しながら上演の様子を絵に描くグラフィックレコーディングのワークショップも行いました。このグラフィックレコーディングによって観客同士の対話を支援するのがねらいです。

ワークショップデザイナー。株式会社MimicryDesignディレクター。ワークショップデザインの手法を用い、乳幼児から中高生、ビジネスパーソンを対象とした創造性教育の場に携わっている。

―なぜ公演の「前後」をデザインしたのでしょう。

臼井:演劇を観て楽しむということだけではなくて、「学ぶ」というコンセプトで広報してみよう、ということですね。「人は経験によって学ぶのではなく、経験をふりかえることで学ぶ」というのは経験学習の理論的基盤となっているジョン・デューイの考え方ですが、演劇にもこれを適用できるだろうと。観劇前は「観劇ガイド」を通して上演内容について予測をし、想像を膨らませてもらう。観劇後は「あなたのポストトーク」で上演内容やそこでの経験をふりかえって言葉にしてもらう、という構造です。ファシリテーターやグラフィックレコーダーの募集は金森さんが運営する『AWRD』で募集させていただきました。

金森:私はその『AWRD』という、クリエイティブなコンペティションやハッカソンを誰もが手軽に企画して、コミュニティーを形成できるデジタルプラットフォームの編集長をしています。私は長らく演劇ファンでして、以前から中村さんとお仕事はご一緒していたんです。

今回は「あなたのポストトーク」ファシリテーターと、グラフィックレコード(以下、グラレコ)のワークショップの2つの参加者の募集を行いました。また長文と短文の観劇レビューも、『AWRD』で募集しました。

『AWRD』編集長。2001年に「シアタープロダクツ」を設立、広報、コミュニケーションにまつわる企画やマネジメント業務を担当。2010年、NPO法人「ドリフターズ・インターナショナル」理事に就任。2018年よりロフトワークに参加。

金森:『AWRD』には普段から、3万人近くのクリエイターの方々が集って、コミュニティーを形成しているんです。イラストレーターやデザイナーなどいろんな職種の方がいますが、これまで演劇にまったく興味がなかったとしても、今回のような企画でなら足を運んでもらえるので、それによってコミュニティーがミックスされていくのでは、と感じたんですね。

清水:グラレコについていうと、私はこの方法を通じて、「目に見えないコトを取り扱う業界」のお手伝いをしてきました。たとえば医療や教育の現場って、目に見えない繊細な心の動きや揺れがある世界で、それがなかなか外に伝わらないものですよね。

グラフィックレコーダー。2013年Tokyo Graphic Recorderとして活動開始。同年、Yahoo! JAPAN入社。データサイエンティストと協業して、UXデザイナーとしてアプリ開発に携わる。著書に『Graphic Recorder ―議論を可視化するグラフィックレコーディングの教科書』(BNN新社)がある。現在は多摩美術大学情報デザイン学科 専任講師 / フリーランスで活動。

清水:演劇も同じく、劇場という空間に身を浸さないと見えてこないものがあって、それをうまく周りに伝えられずに自分の中で消えていくということが起こりがちです。そこを可視化できれば、観客が発見した価値が、社会に還元され、カルチャーになっていくはずだ、と感じてお引き受けしました。

―そもそも今回、「動員」ではなく「創出」という言葉を使っているのが興味深いです。

中村:そうですね。ただみんなに観に来てもらって、終わったら帰っていく、そうやって人を集めるのが消費活動としての「動員」なのだとしたら、我々が求めているのは、皆さんが「経験しに来る」ということなんだろうと思います。

演劇の処理しきれない情報量にどう対処するのか、ということ自体が、大きな「学び」になる。(臼井)

―単なる「動員」ではなく、社会的な「経験」に価値を置いた観客の「創出」だと。

中村:観劇したということだけではなくて、「学びの体験」といったところまでを含めて「創出」といっているのかもしれない、と感じています。そもそも演劇自体が持っている特性は、消費活動ではなく、大衆に議論を呼び起こすための社会的機能だと思うんです。

その機能をどう取り戻すか、喚起させていくか、ということが当初から目標としてありました。だからこそのファシリテーターの育成であり、「あなたのポストトーク」であり、グラレコでもあったんですね。

臼井:ファシリテーションによって観客の皆さんに対話してもらう際にも、知り合いじゃない人同士でグループを作ってもらいました。知人だと、自分の意見を押し付けてしまいがちですが、知らない人相手だと、共感はできないけど共存できる状態が生まれやすかった。

グラレコについても、皆さんそれぞれに、アウトプットがまったく違いましたよね。通常、会議などだと内容を耳からインプットしてグラフィカルにアウトプットしますが、演劇というのは俳優の身振りや見えないムードまで含めて、ものすごい情報量ですよね。処理しきれないものにどう対処するのか、ということ自体が、大きな「学び」になると考えて進めていったんです。

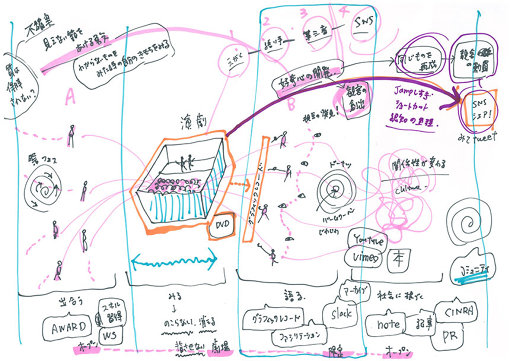

清水:今回は4つのフェーズで、グラレコを面白く使っていただけました。ひとつは、描き手が自分の主観を記録していくという体験。次に、「あなたのポストトーク」の語り手が、記憶をたぐりよせるために他人が描いたものを使うツールとして。

清水:さらに、劇場のロビーに貼られたグラレコを観客の皆さんが休憩時間などに見て、ヒントを得ていくというフェーズ。加えて、これらの活動が伝わっていくことで、ちょっと観に行ってみようかな、という人が出てきた。まさに観客の「創出」につながったのかな、と。

―グラレコというと、ビジネスの会議でコミュニケーションを円滑にするツールというイメージが強いですが、清水さんが志しているグラレコは、そうしたものとは異なるのでしょうか?

清水:そうですね。誰かひとりのスキルだけで、厳密に精巧に作りあげて、大事に飾るようなものではありません。たとえば『プラータナー』の世界を綺麗に1枚にまとめたようなものだったら、それはインフォグラフィックやグラフィックデザインと呼ばれるものだと思います。

私が目指しているグラレコは、未完成だけれども、そこに参加している人といろいろと議論や対話をしながら役割が変化していくのを楽しめる、いわば出世魚のようなグラレコです(笑)。

清水:例えば「1分でわかる『プラータナー』!」というように、綺麗にまとめて世に広くシェアすることは私のゴールではないんですね。劇場の中で起こっている本当に豊かなことがそんな簡単にまとめられるわけがない。

―いきなり広くシェアするのではなく、適正規模のコミュニティーでの議論や語りを優先する。その点が、まさに「動員」ではなく「創出」なのでしょうね。逆に、反省点はありますか?

金森:参加いただいた方々のその後のコミュニケーションは、クローズドなslack(グループチャットやダイレクトメッセージなどの機能を持つコミュニケーションツール)やクローズドのFacebookグループなどで行われているんですが、今後はオープンな議論とクローズドな議論の場を、『AWRD』上でできないかな、と思っています。そうすると、密にコミュニケーションしている方々だけではなくて、一度だけ足を運んでくださった方も、また次の別の機会に参加できるかもしれないですから。

中村:思い返すと、最初に記者発表をしたときに、会場の様子から「あれ? 演劇のボキャブラリーと全然合ってない!」という空気を強烈に感じましたね。「タッチポイント」とか、「オープンイノベーション」といっても、参加いただいた記者の方々に伝わっていない違和感がすごくあって……(笑)。

臼井:僕もファシリテーションやグラレコについて紹介したんですが、まったく響いていない感じで、恐縮してすぐに引っ込めてしまいましたからね……(笑)。

中村:「ヤバい! どうやって伝えていこう?」ということは、それから必死に考えていきました。

私たちがすべきなのは、昭和のままの演劇界を、令和にアップデートすること。(中村)

―演劇とビジネス。双方のボキャブラリーを多少見知った身としては、今回の企画に完全に馴染めたかと問われると、面白がりながらも、正直少し戸惑いもありました。

中村:それはやっぱり、演劇のボキャブラリーに通じている方だからだと思うんです。私たちが「創出」することを想定していた観客の方々は、ほとんど演劇に関心がないけど、こちらが工夫をすれば足を運んで「体験」してくださるような人たちでした。

実際に、演劇畑ではなくて、ファシリテーションに興味があって参加して、その後グラレコも描けばレビューも書く、という方がいらっしゃいましたし、公演自体も話題になって、多くの方に来ていただけました。私たちがすべきなのは、昭和のままの演劇界を、令和にアップデートすることだと思うんですよ(笑)。

―なるほど。皆さんが外部から持ち込んだスキームは、端的にソリューションのみを求めようとするビジネスの世界で、絶えず交渉しながら培われたものだと思います。そして演劇自体もソリューションをもたらすものではないですよね。培ったスキームがさらに問われた、ということはありましたか?

金森:先ほどの中村さんが記者発表会で感じた違和感の話につながりますが、やはり「価値の翻訳」なんだと思います。たとえばタッチポイントという言葉をどう翻訳すれば、横に広がっていくのか、ということですね。興味がある人だけに伝わる言語ではなくて、既存の価値にうまくいい換えて広めていく、ということを考えなければいけないな、と。

臼井:逆の例でいうと、「あなたのポストトーク」という言葉遣いには、反省が残りますね。「ポストトーク」って、演劇界の内部の方にしかなかなか伝わらないワードだったと思います。

清水:価値の翻訳は、私もすごく課題だと思います。まず大前提として、舞台上のことだけでなく、ここまでお話してきた企画全体、モデルこそが演劇のデザインなんだ、と語っている人はまだ多くないはず。この活動のネーミング自体も含めてみんなで考えていくことは、意義深いことだと感じます。

一方で、今回の企画に参加いただいた方と、そうでない方では、価値の見え方、感じ方がどうしても変わってくる。だからといって、「これを体験すれば人生に役に立ちますよ!」といった伝え方で人を集めてしまっては、ただの「動員」になってしまう。きちんと「創出」する、土壌を耕していくという点を守りながら、価値の翻訳をしていかなければならないだろうな、と思います。

中村:演劇ってものすごく古典的なメディアで、現場主義になりがちなので、私たち作り手も上演したら「はい次!」という感じで、せっかくやったことを忘れてしまいがち(笑)。でも、そうした古典的なメディアだからこそ、たとえばアーカイブの仕方を含めて、アップデートできる可能性があると思うんです。

メディアやデバイスの進化に合わせて音楽業界がCDからサブスクリプションへ移行してきたように、激変していく環境に適応したアーカイブの仕方もあると思う。映像をDVDにして販売するだけじゃないだろう、ということですよね。

最近、「客」という言葉は使っちゃいけない気もしているんですよ。それってやっぱり、消費の言葉ですから。(中村)

―今回のモデル自体がアーカイブ化されたり、他の業界から参照されたりする道もありえそうですね。最後に、現代社会において「観客」って何なのか、今回の企画を通じて何かお考えになりましたか。

中村:観客の皆さんに何を想起させたいのか――初めから考えていたのは、好奇心や関心の開発なんです。好奇心や関心って、常に同じではなくて、深まっていったり、いきなり違うものに飛んだりするじゃないですか。

たとえば台湾に旅行した後、今度はメキシコやアフリカに行きたくなった、というようなことです。「小籠包を食べるために台湾に行こう!」というリピーターを生み出すのが「動員」的なのとは反対に、人の関心が広がっていくことを、私たちは観客の「創出」といっているのかもしれません。

中村:劇場という箱の中で起きていることは行ってみないとわからないから、常に不確かな価値に自分のお金と時間をかけることになる。それって、まるで旅のようなものじゃないですか?

行ってみないとわからない。躊躇もあるわけですから、好奇心や関心が開発されない限り、観客は「創出」されないと思います。でも、見えないリスキーな箱を開ける勇気は、実社会でもすごく大事ですよね。

臼井:ビジネスや教育の世界でも、不確実性の時代にどう対処していくのか、問題解決ではなくて、不確実性にどう身を晒して探求していくのか、ということがいわれていますよね。演劇、あるいは観客という存在は、まさに同じことをやろうとしている人たちなんだと思います。

清水:不確実というと、「質を保障しない」と聞こえてしまう可能性もありますが、私がアートを好きな理由は、質の高い不確実性が提供されているからなんですよね。見えない箱を、勇気を出して開けて、わからないものに出会った自分の気持ちの揺れを見る瞬間は、とても面白くて、リッチな「体験」だと思います。

お客さんとしての立場だと「え、保障してくれないんですか?」というノリになってしまいがちですが、そうではなくて、一緒に価値を作っていくメンバーなんだ、という意識を共有しているコミュニティーを作っていけたら最高ですよね。

中村:そうそう。だから最近、「客」という言葉は使っちゃいけない気もしているんですよ。それってやっぱり、消費の言葉ですから。お客様とサービスを提供する側という関係だと、消費構造の中から抜け出せない。

だから違う言葉を使うなら、「トラベラー」なんでしょうね。主体的に好奇心を生み出して、あちこちへと旅をしていく参加者――観客はきっと、そんな「トラベラー」なんだと思います。

- イベント情報

-

- 響きあうアジア2019

ウティット・へーマムーン×岡田利規×塚原悠也

『プラータナー:憑依のポートレート』 -

2019年6月27日(木)~7月7日(日)全11公演

会場:東京都 池袋 東京芸術劇場 シアターイースト

脚本・演出:岡田利規

セノグラフィー・振付:塚原悠也

原作:ウティット・ヘーマムーン

演出助手:ウィチャヤ・アータマート

- 響きあうアジア2019

- サービス情報

- プロフィール

-

- 中村茜 (なかむら あかね)

-

パフォーミングアーツ・プロデューサー。1979年東京生まれ。2004年〜2008年STスポット横浜プログラムディレクター。2006年、株式会社プリコグを立ち上げ、08年より同社代表取締役。チェルフィッチュ・岡田利規、ニブロール・矢内原美邦、飴屋法水などの国内外の活動をプロデュース、海外ツアーや国際共同製作の実績は30カ国70都市におよぶ。2009年10月、NPO法人ドリフターズ・インターナショナルを、金森香(AWRD)と藤原徹平(建築家)と共に設立。そのほか、『国東半島アートプロジェクト2012』『国東半島芸術祭2014』パフォーマンスプログラムディレクター、2018年よりアジアを旅するエクスチェンジ・プラットフォーム「Jejak-旅 Tabi Exchange : Wandering Asian Contemporary Performance」の共同キュレーター等を歴任。2016-17年、アジアン・カルチュラル・カウンシル(ACC)の支援を受けバンコク(タイ)に18ヶ月、ニューヨーク(アメリカ)で6ヶ月研修。2011~2015年、日本大学芸術学部演劇学科 非常勤講師。2019年からは、日本財団主催「True Colors Festival - 超ダイバーシティ芸術祭-」でプリコグが芸術祭事務局を運営。また渋谷に新しくできたSHIBUYA QWSではプログラムパートナーとしてドリフターズ・インターナショナルが「リ/クリエーション」を企画する。舞台制作者オープンネットワークON-PAM理事。

- 臼井隆志 (うすい たかし)

-

1987年東京都生まれ。2011年慶應義塾大学総合政策学部卒業。株式会社MimicryDesignディレクター。ワークショップデザインの手法を用い、乳幼児から中高生、ビジネスパーソンを対象とした創造性教育の場に携わっている。児童館をアーティストの「工房」として活用するプログラム「アーティスト・イン・児童館」(2008~2015)、ワークショップを通して服を作るファッションブランド「FORM ON WORDS」(2011~2015)、伊勢丹新宿店の親子教室「ここちの森」(2016~)の企画・運営を担当。noteでは、発達心理学や認知科学をベースとした「赤ちゃんの探索」、アートワークショップの設計について考察する「アートの探索」を連載中。著書に『意外と知らない赤ちゃんのきもち』(スマート新書)がある。

- 清水淳子 (しみず じゅんこ)

-

1986生千葉県生まれ。2009年 多摩美術大学情報デザイン学科卒業後、Web制作会社でデザイナーに。2012年WATER DESIGN入社。ビジネスデザインに携わる。2013年Tokyo Graphic Recorderとして活動開始。同年、Yahoo! JAPAN入社。データサイエンティストと協業して、UXデザイナーとしてアプリ開発に携わる。2017年 東京藝術大学美術研究科 情報設計室にて議論の可視化に関しての研究を行う。著書に『Graphic Recorder ―議論を可視化するグラフィックレコーディングの教科書』(BNN新社)がある。現在多摩美術大学情報デザイン学科 専任講師 /フリーランスで活動。IFVPメンバー - International Forum of Visual Practionars 趣味はスプラトゥーンとSUP。

- 金森香 (かなもり かお)

-

Central Saint Martins Collage of Art and Design 批評芸術学科を卒業後、チンドン屋を経て出版社リトルモアに勤務。2001年にデザイナーの武内昭氏、中西妙佳と「シアタープロダクツ」を設立、広報、コミュニケーションにまつわる企画やマネジメント業務を担当。2010年、NPO法人「ドリフターズ・インターナショナル」理事に就任。2012年には、包装材料問屋シモジマの新業態「ラップル」のオープンに際し、クリエイティブディレクターを担当した。2018年よりロフトワークに参加。

- フィードバック 1

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-