「ロックンロールは、別に俺たちを苦悩から解放してもくれないし、逃避させてもくれない。ただ、悩んだまま踊らせるのだ」。このピート・タウンゼント(The Who)の言葉は、ロックンロールやロックバンドが多くの人の心を掴んでやまない理由をこれ以上なく説明していると思う。

TENDOUJIの1stシングル『COCO』を繰り返し聴いて思い出したのは、他でもなくThe Whoだった。この2組は、サウンドが似通っているわけでは決してない。その理由については本文に譲りたいが、このインタビューでは、これまであまり語られなかったTENDOUJIの深層部分が明らかになり、「やはり」と腑に落ちることの連続だった。

必ず朝が夜になるように、必ず夜は朝になる。ならば、つまらないと言って毎日をすり潰すように過ごすのではなく、楽しく生きたほうがいいーーTENDOUJIはいつも、我々にそう語りかけているのだと思う。そんな彼らのありのままと真ん中にあるものを記事にした。音楽に踊らされ、日々懸命に生きる、他でもないあなたに出会ってほしいと思うから。

TENDOUJIのステージの変化。自分たちが「楽しい」から、「もっと人を楽しませたい」へ

―『COCO』という1stシングルがリリースされましたが、この冬の入り口に、なんでこんなに常夏な作品なんですか。

モリタ(Gt,Vo):はははは! 常夏なつもりはなかったんですけど、それくらい楽しさが伝わってるならよかったです。

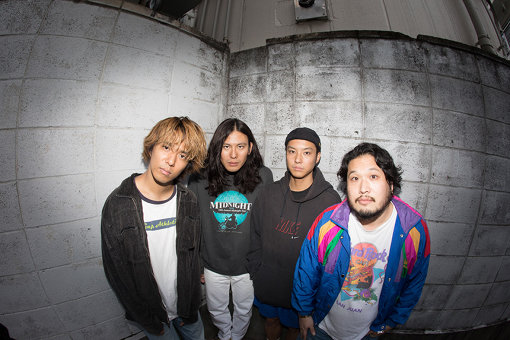

上から:アサノケンジ、ヨシダタカマサ、オオイナオユキ、モリタナオヒコ

2014年、中学の同級生で結成。類まれなメロディーセンスと1990年代のオルタナシーンに影響をうけた爆発力のあるサウンドを武器に、全ての会場をハッピーなグルーヴに包みこむ4人組バンド。2019年2月には、TEENAGE FANCLUBの来日公演のサポートアクトを務めた。同年11月、1stシングル『COCO』をリリース。

―去年EP『FABBY CLUB』を出してからの1年で、ライブの空気と4人のパフォーマンスが一気に変わってきたと思うんです。音楽を心から楽しんでいるTENDOUJIの熱が人から人へ伝搬してきていることを、ライブやフェスのステージで感じられてきたと思うんですね。その勢いと次のステップがちゃんと込められている作品だと感じて。

ケンジ(Gt,Vo):『FABBY CLUB』を出した頃から今までで言えば、今年は夏フェスにも多く出られたし、楽曲やライブに対してもう一度振り返って、この先どうしていこうかを考える時期にはなってきたよね。なんせ「楽しい」っていうだけでやってきたバンドだから、ここから人にどう伝えたらいいのか、もっと楽しくするにはどうしたらいいのかって考えること自体が次のステップだったというか。

オオイ(Dr):とにかく自分たちが楽しむことを意識してきたし、きっちり演奏することよりも「楽しい」っていう感覚を第一優先にしてきたからね。

―大きなステージに立ちたいとか売れたいとかじゃない、「音楽最高!」っていうエネルギーだけでやってきたということですよね。

モリタ:そうそう。でも『FABBY CLUB』を出してから、いろんな人が名前を知ってくれて。TENDOUJIを始めてから今日までやってきたことは本質的には変わらないと思うけど、最近は「もっと人を楽しませたい」っていうエネルギーが出てきた気がしてる。そもそも、ただ俺らが楽しんでるだけなのに人がライブに来てくれるようになるなんて、奇跡的なことだったと思うんですよ。

TENDOUJIのスタート地点にあったものーー「自分の聴きたい音楽は日本にまったくなかった」「友達と楽しい時間を過ごすためのものが偶然バンドだった」

―それは、TENDOUJIというバンドのなにが素敵だから実現してきたことなんだと思います?

モリタ:なんだろうね? でも、バンドを始めたのが遅かったことも含めて、確実に他のバンドとは違うところばっかりだよね。

ヨシダ(Ba):ライブがよくなってるって最初に言ってくれましたけど、僕らのライブってそもそもお客さんによるところが大きいと思うんですよ。お客さんが楽しんでるところを見ると、自分たちも楽しくなれる。その関係は大きいのかもしれないですね。

モリタ:そうだね。自分がバンドを始める前にお客さんとしてライブに行ってたときを思い返すと、「こういうふうにノれ」とか「手を挙げろ」とか強要されるのがむちゃくちゃ苦手だったの。「来いよ!」とか言われなくても行くときは勝手に行くし! みたいな。

ケンジ:めっちゃわかるわ。そんなん言われたら、むしろ「行かねえし」みたいな(笑)。

モリタ:強要に従ってみんなが同じ動きしてるのが、本気で意味わかんなかったよね。だから自分がプレイする側になったら、それだけはしたくなかったの。みんなで一緒に動くのが好きな人もいるだろうけど、俺らは自由にやってほしい。で、意外と「みんなと一緒なんて嫌だ」っていうヤツが多かったのかもしれないよね。それがTENDOUJIのライブの楽しさに繋がってる気はする。

―TENDOUJIが結成された2014年って、日本では四つ打ちの速いビートが主流になって「盛り上がるための画一化」への向きを強めていた頃だと思うんです。ナオさんが話していただいた音楽・ライブに対する疑問、反発みたいなところからTENDOUJIは始まったのか、あるいはもっと単純に友達としての絆として始まったのか。どう思います?

モリタ:俺個人はその両方があった。音楽が大好きなリスナーだったけど、自分の聴きたい音楽は日本にまったくなかったの。それで「俺だったらこういう音楽をやる」「でも俺には絶対才能ないし」っていうのがループしてたんだけど、ケンジたちと『フジロック』に行ったのをきっかけに「やるしかねえ」と思ってバンドを組んだんですよ。

ケンジ:俺は、その話で言ったら後者で。友達と楽しい時間を過ごすためのものが偶然バンドだっただけで、友達といられるなら居酒屋でよかったの。ただ、自分が一番好きなものが音楽だったから、自然とバンドになったんだろうね。

自分の性格的にも普通に社会人をやれる人間じゃないと思ってたから、好きな友達と好きなことをする以外に選択肢がなかったんだよね。それは逆に言えば逃げだったのかもしれないけど。

―もちろん、逃げ道も道ですから。モラトリアム的に、好きなものだけで囲まれた部屋に逃げ込むようにして始まったところもあったと。

ケンジ:そうそう(笑)。

「なんでもない俺たちでも一番カッコよくなれると思えたのがロックバンドだった」(モリタ)

―ただ、先ほどもケンジくんが「飲み屋で一緒に飲めていればよかった」とおっしゃったように、大事な友達と大事な友達でい続けるためならバンド以外にもたくさん選択肢がある。それが4人にとってロックバンドじゃなきゃいけなかったのは、なぜなんだと思います?

モリタ:なんだろうな……この仲間でコントもやったし劇もソーラン節もやったけど、ひと通りやってみたうえで、なんでもない俺たちでも一番カッコよくなれると思えたのがロックバンドだったのかも。

ケンジ:そうだね。自分にもできそうだって思えたのはデカかった。この4人じゃないといけなかったってところを考えると……俺とナオとヨッシー(ヨシダ)が同級生なんだけど、中学まではずっと一緒で。高校に上がって初めて東京に出て、みんなと別の学校に通ったんですよ。俺、そこで初めて自分が人見知りだって知ったのね(笑)。そこで笑えなくなって、一気に落ちて。

ケンジ:高校に行っても、男も女もずっと鏡見て髪型イジっててさ。俺はそれが本当に無理だった。しかもそれをイジって笑う余白すらないんだってことにビックリして、笑えなくなっちゃって。自分はやっぱり地元の友達(今のTENDOUJIのメンバー)と一緒じゃないとダメなんだって気づいたんだよね。

モリタ:俺もほぼ同じ気持ちだったよ。高校で東京に出たはいいけど、同じようなセンスを持ってるヤツが少なくて本当に絶望的な気持ちだった。だから、ずっとバンドをやりたいって気持ちはあったけど、やるならケンジたちとじゃないとダメだって思ってたんだよね。

だってさ、同じクラスのバンドやってるヤツに「俺が作った曲、聴いてよ」って渡されたMD聴いても、<薄ぅ紅ぃ色のぉ~>みたいな気持ち悪い歌しか入ってなくて、本気で落胆してたからね(笑)。

―はははははは! そこから28歳でバンドを始めるまで、その気持ちを抑えてたってことですか。

モリタ:一度、23歳のときに「やっぱりバンドやろう!」ってなったんだけど、まあ、ヨッシーのせいで頓挫したんですよ(笑)。

ヨシダ:(苦笑)。

28歳のバンド結成前に何があったのか? TENDOUJI結成前夜の物語

―ん、どういうことですか。

ケンジ:当時、高校を辞めてからずっと地元でダラダラしてたんだけど、やっぱり人生なんとかしなきゃと思って「バンドをやろう」ってナオと話したの。そしたら友達が地元のライブハウスに電話してすぐライブが決まっちゃって、なにもできないなりにNirvanaのコピーをやったんです。それで熱が高まって、それぞれにオリジナルの曲を作って、深夜のガストで聴かせ合うことになって。

それまでは人の頑張りを馬鹿にしてイジる、みたいな負の感情で笑ってたグループだったけど、バンドだけは本気でやりたかったから、俺もナオも頑張って曲を作ってさ。それは今もやってる曲で、ナオが作ったのが“HAPPY MAN”、俺が作ったのが“LIFE-SIZE”かな。なのに、ヨッシーのテープレコーダーを聴いたら、こいつだけめちゃくちゃふざけた曲だったんだよね。

TENDOUJI“HAPPY MAN”を聴く(Apple Musicはこちら)TENDOUJI“LIFE-SIZE”を聴く(Apple Musicはこちら)

モリタ:俺、あの日ほど落胆したことはなかったよ。ヨッシーのカセットを最初に聴いたら、MOVIXっていう映画館のテーマソングをふざけて歌ってんの。

ヨシダ:はははははは!

ケンジ:マジで腹立ったよね。もうやらないと人生がヤバいよってところまで俺らは沸点上がってたんだよ。なのに、ヨッシーはそうじゃないんだと思っちゃって。

モリタ:ただ、28歳になって改めてバンドをやりたいと思ったときに、声をかけるのはやっぱりヨッシーしかいなかったのよ。それで「ヨッシー、バンドやろう」って連絡したらさ、今度はヨッシーが次の日に仕事辞めてきたの。それでようやくバンドができるようになって。

やっぱりこの4人は「カッコいい」と思うもののベクトルが一緒だったんですよ。音楽にせよ、ファッションにせよ、人にせよ。その波長が合う仲間っていうのはすごく大事だった。だから今話してて思い出したけど、23歳の頃にケンジのデモテープを聴いたとき、「ああ、やっぱり!」って思ったの。

ケンジ:俺もナオに対してそう思った。やっぱりこうなるよなっていう感覚があったね。いい曲だったし。

―その、お互いの「いい曲センサー」ってどこにあるんですか。

モリタ:なんだろうな……センスがいいってことしかないかも(笑)。逆に言うと、俺もケンジもダサいってことに対してめちゃくちゃ敏感なんだよね。俺らの思う「センスがいい」ってなんなんだろうね?

4人が大事にする、普通であり、自然体であるというカッコよさ

―実際にTENDOUJIの音楽を聴いてみると、先ほど名前が挙がったNirvanaを象徴にして、オルタナティブロックもガレージもパンクロックも飲み込んだものになっていますよね。先ほどの「カッコつけてる東京が嫌だった」という言葉も含めて考えると、上述した音楽たちが見せてきた、脚色なく自分たちを表すだけで輝けるっていう部分に惹かれてきたところもあるんじゃないかなと思ったんですけど。

モリタ:ああ、そうだと思う。カッコつけないことが俺にとってはカッコいいことなんだなって気づけたのがその頃だったし、ありのままでいるっていうことが一番大事なんだろうな。

もちろん今なら、PRINCEやマイケル・ジャクソン、KISSみたいにエンターテインしていた人たちがどれだけすごいのかってこともわかるんだけど。でも、それは自分でやろうと思うことじゃなかったんだよね。もっとナチュラルなままでいられる場所を探してた。

―ごく普通の自分のままでも何者かになれるんじゃないか? と思えるのがロックバンドの夢だし、本質ですよね。

モリタ:言ってみれば、カート(・コバーン)もSonic YouthもTeenage Fanclubも普通の人だもんね。でも、音を鳴らした瞬間にスターになれる。普通でもいいし、それで輝けるかもしれないっていう希望が俺たちを救ってくれた感覚はあったね。

ケンジ:その「ただカッコつけてるのかどうか」とか、「この人はすごく自然体でいる」とか、嗅覚ははっきりしてたよね。

「歳がいけばいくほど、バンドしかなくなっていったから」(ケンジ)

―カッコいいと思うものとダサいと思うものを選別することが大事だったのは、自分にとってはどうしてだったんですか。

ケンジ:最終的には、自分を守るためだったんだと思う。ダサいって思うものが褒められてる場所もあるけど、ダサいと言われるものの影響を受けないために、距離を置いて自分を守ってたというか。

だけどこうしてバンドをやる以前は、自分から発信するなにかをまったく持ってなかったから、ダサいと思うものにすら絶対勝てなかったの。ただただ自分を守って、頭のなかでいろんなものに壁を作ってダラダラしてるだけだった。でも、そうしてるだけなのも辛くなってきたのが28歳の頃だったんだろうね。

―自分がダサくならないために壁を作るんだけど、その行為自体が自分の首を締めて息苦しくなることがありますよね。

ケンジ:そうそう、それはあったと思うんだよね。

モリタ:学校で普通にしてたらただ負けていくだけだから、「サッカー上手いヤツはつまらないらしいぞ」って言うしかなかったもんね(笑)。でもそのときはそのときでつまんなかったし、本気で「早く死にたい」って思ってたからな。

ケンジ:そんなこと思ってたの?

モリタ:うん。本気でキツかったよ。

―本当に、自分たちにできるものを探し続けてたっていう話ですよね。しかも、これだけ爆笑しながら話してはいるけど、切実だったことが伝わってきます。

ケンジ:歳がいけばいくほど、バンドしかなくなっていったからね。普通は全然逆なんだろうけど。

モリタ:……生きる目的がないっていうのは、本当に辛いことだったからね。でも、やっぱりこいつらと一緒にいれば笑えたんだよ。それまでは笑えない時間が多すぎたし、社会人になってからも違和感だらけで、心から笑えたことは1回もなかったから。

ケンジ:友達でバンドを組む人って、割と早くに「お前も音楽好きなんだ、じゃあバンドやろうよ」っていうノリが多いと思うんですよ。でも俺らは、それすらとっくに終わってる段階で、友達としての熱も冷めてから「こいつらと一緒にいるしかねえ」っていう感じで始まったから。そのまま進むしかないんだよね(笑)。

「ナメられるくらいがちょうどいい」(モリタ)

―友達として始まったとしても、その関係性が刺々しいものになったり、あるいはビジネス的な関係になったり、っていうことが起こり得るバンドもいる。だけど友達のままでいたくて組んだバンドが友達のまま進めたら、それは本当に桃源郷に近いんじゃないかと思うんですよね。

モリタ:28歳でバンド始めて、最高の友達のままでいられている。「何歳から始めようと輝けるんだぜ」ってこと自体がメッセージになったらいいなと思うんですよ。音楽でなにを伝えたいかって聞かれても答えるのは難しいけど、俺たちっていう存在がそのまま希望になったらいいと思うんだよね。28歳っていう遅いタイミングで始めたけど、バンドをやることによって体現できることが無限に広がったから。

―それに、今はカッコつけることに疲れ始めた世の中だと思うんですよ。表情の見えない世界で、自分のガワを固めていったり。あるいは、綺麗に見える部分だけを見せたりっていうことが容易になって。そうなると、本来の自分から遠のいていく感覚も人には生まれたりすると思う。それで言うと、カッコつけない生き方のヒントはこのバンドのストーリーのなかにたくさん詰まってると思うんです。

モリタ:そうだよねえ。だから、ナメられるくらいがちょうどいいって俺は思う。TENDOUJIだから好きにやってもなにも言われないっしょ、くらいの感じでライブに遊びにきてほしいっていうか(笑)。

別にナメられてもいいし、俺らは楽しければいいからね。そもそもカッコつけないためにやってるんだから。それに、心のどこかで「昔の自分みたいなヤツが、唯一の居場所を見つけに来てるのかもしれないな」と思ってやってる気がする。無駄に力んだりせず、音楽が楽しいっていう気持ちだけを大事にしてたいよね。

戦うステージが変化しつつある彼らが手にした、新たな武器

―そんななかでのシングル『COCO』です。これまでの話をひっくり返す意味じゃなく、ちゃんと力の入ったストレートパンチを打ってきた作品だと思いました。

モリタ:確かに、シングル曲だし、イントロで思い切り頭を殴るくらいのことをしたいなと思ってました。イントロが始まった瞬間にグワッとなるのが好きだから、最初はとにかくそれだけを追求してて。そこからスタートしたのが“COCO”だったかな。

―イントロの冒頭、いきなりドラが鳴って中国感のあるフレーズが飛び出しますけど。

モリタ:まさにそこ(笑)。俺らは英語で歌ってるから、聴いている人には基本的には意味がわからない状態で耳に入ってくるじゃん。でも俺は、意味がわからなくても海外の音楽にすごく興奮してたし、THE CLASHの“I Fought The Law”みたいに始まっただけで興奮するイントロを体現したくて。

ソングライティング全般に言えるんだけど、一瞬で景色が変わるようなものを作りたいんだよね。それは、さっき言った「ロックに抱く幻想」みたいな部分に通ずるんだろうし。それは全部の曲で追求してきたと思う。

―それから“COCO”に感じたことがもうひとつあって。ずっとメロディーが素晴らしいバンドだと思っているんですが、そのメロディーをサビで一気に飛ばすために、AからBまでを落として助走をわかりやすく見せていくアレンジになってるじゃないですか。ここは、これまでのTENDOUJIになかったものだと思ったんです。TENDOUJIの背骨になっているギターポップもオルタナティブロックも、ある種の平坦さのなかでバーストしていくものが多かったと思うんですけど、ここで新しい武器を使ってる感じがしたんですね。

モリタ:おっしゃるとおりです(笑)。それは今までになかったよね。

ケンジ:ナオ、こういうの上手いよね。“Kids in the dark”とかも似た感じではあったけど。

モリタ:でも、これはさらにJ-POPっぽい感じを意識したところはあったね。A、B、サビっていう展開が必ずあるのは日本だけだし、自分が英語のバンドをやっているなかでもっといろんな人に聴いてほしいと思ったときに、こういうのをやってみようという意識が生まれていったんだけど。

―歌ってる内容自体も、このバンドのど真ん中にあるものですよね。なりたい自分になるんだっていう。

モリタ:歌ってることはずっと変わらないんだろうね。そういう意味でも、さっき「考えるようになった」っていう部分と、ずっと変わらない部分がはっきり出てる曲だと思う。

ただ「楽しい」だけではない。自らの本当の強みを言葉に

―そして“Magic Hour”はケンジくんの曲ですが、とてもサイケなガレージパンクになってます。

ケンジ:これは『トレインスポッティング』(1996年公開、監督はダニー・ボイル)を見て書いた曲だね(笑)。1作目は、20代後半で悪いこともやってめちゃくちゃになって、っていう内容でしょ。

それがあったうえで、登場人物が40代になった『T2 トレインスポッティング』(2017年公開、監督はダニー・ボイル)を見たら、結局こいつら誰も変わらねえんだっていうのが、俺個人的には救われなかったの。「若気の至り」が全然通用しない40代でも、まだ同じことをやってるのがキツくて。で、仮に俺らがバンドをやってなかったとしたら、俺らもきっと『T2』の連中みたいにキツい人種になっていたと思っちゃったのね。

ケンジ:なんか……若気の至りが許された20代のことを40代でも引きずっちゃってたら、きっと60歳までは楽しめない気がしたんだよ。だから“Magic Hour”って夕暮れも夜明けも表す言葉だけど、俺はそのどっちを捕まえるんだ? っていう歌にしたいと思った。

―本当に楽しいことを捕まえるのは自分自身だし、そのためには、ただはみ出してるだけじゃなく自分のやりたいことを堂々とやるんだよっていう歌になってますよね。しかも音色がとてもドリーミーなものになっていて。ずっと1色だけの生活で笑えなくなって楽しくないことを散々経験してきたからこそ、楽しくないと意味がないっていう歌になるのがTENDOUJIだなあと改めて思ったんですよ。

ケンジ:ナオの曲も俺の曲も、基本的にはポジティブなことしか言ってないと思うのね。でも、ポジティブなことだけかって言ったらそんなわけない。ネガだらけの時期もあるからこそ逆張りのポジティブにひっくり返していくっていうのも、音楽とかエンターテイメントとして最高のことだと思う。

TENDOUJI“Magic Hour”を聴く(Apple Musicはこちら)

モリタ:きっとネガティブでいる時期も、人には大事だと思うのよ。たとえばスポーツや勉強にもスランプがあるけど、ネガティブな時期を経てからポジティブに向かうパワーはすごく強いから。このバンドを始めたときに、ヨッシーが「このバンドは一度も落ちないでいこう」って言ったのね。俺はそれを未だに覚えていて。ゆっくりでもいいから昇り続けて、昇り切って終わろうって。

俺らの場合はネガティブな時期が長かったから、その坂を作れるんだよ。どんなに歳がいってたって、現実がつまらないなら面白いことを自分で作れるんだよね。

「なんの仕事をしてたって、どんなに辛くたって、自分を押し出していくべきだって伝えていけたらいいよね」(モリタ)

―大人になるってきっと、諦めを知ったり現実論で物事を語ったりすることじゃないですよね。子どもみたいに無邪気に夢を語ったり、無謀でもなにかを諦めなかったり。そこに寛容になるのが「大人になる」っていうことのような気がするんです。そういう気持ちや輝きはTENDOUJIの音楽のなかにたくさん入ってると思うんですよ。

ケンジ:嬉しいわ。だって、楽しいほうがいいに決まってるもんね。俺、ずっと「いつまで明日がくるんだろう?」って思ってたもん(笑)。だって、毎日明日がやってくるんだよ? なんにもないのに。

モリタ:その毎日で怒られたらめちゃくちゃ凹むしね。怒られるのが超嫌いだったんだよね。だって、みんなすぐ怒るじゃん。今だって、みんな怒ってばっかりでしょ。それが本当に嫌だから。

―今は、自分から明日に向かえてますか。

ケンジ:そうだね。俺のなかで一番変わったのは、意外といい人も多いんだなって思えるようになったことなの。バンドを始めるまでは、基本的に全員嫌なヤツだと思って人に接してたからさ。だから、こんなに友達できると思ってなかったもん。……なんか、今まで本当にすみませんでしたって感じだよね。意味なく俺に嫌われてた人たちに。だって、謎に鈴木福くんにまでムカついてたもんね。

―はははははは!

ケンジ:「なんだよアイツ、面白くねえな」とか言って。

モリタ:鈴木福くんになにを求めてんだよ!(笑)

―もちろん人間全員と友達になる必要もないし、腹黒くて悪魔みたいなヤツも実際にいる。だけど、自分のほうから人を信じてみようと思える能動的なエネルギーは自分で作っていくしかないですよね。

モリタ:バンドを始めてやっと、忘れかけてた自分が出てきたんだよね。それまでは、「自分がなくなっていく」っていう感覚しかなかったから。それに、日本の今の社会でも「自分が隠れていく」みたいな感覚を持ってる人は割と多い気がするんだよね。

未だに縦社会だし、言いづらいこともある。上手にやる人が勝ち残っていくだけだったりしてさ。だけどバンドはそうじゃない。自分を押し出していけるからさ。だから、なんの仕事をしてたって、どんなに辛くたって、自分を押し出していくべきだって伝えていけたらいいよね。

- リリース情報

-

- TENDOUJI

『COCO』(CD) -

2019年11月6日(水)発売

価格:1,320円(税込)1. COCO

2. Magic Hour

3. TIME AFTER TIME

- TENDOUJI

『COCO』(7インチアナログ盤) -

2019年11月6日(水)発売

価格:1,760円(税込)1. COCO

2. TIME AFTER TIME

- TENDOUJI

『COCO』(カセットテープ) -

2020年1月11日(土)からのワンマンツアー会場限定発売

- TENDOUJI

- イベント情報

-

- 『TENDOUJI TOUR PINEAPPLE 2019-2020 -ONEMAN2020-』

-

2020年1月11日(土)

会場:北海道 札幌 BESSIE HALL2020年1月13日(月・祝)

会場:宮城県 仙台 LIVE HOUSE enn 2nd2020年1月16日(木)

会場:岡山県 ペパーランド2020年1月17日(金)

会場:福岡県 the Voodoo Lounge2020年1月24日(金)

会場:大阪府 心斎橋 Music Club JANUS2020年1月25日(土)

会場:愛知県 名古屋 CLUB UPSET2020年2月14日(金)

会場:東京都 恵比寿 LIQUIDROOM

- プロフィール

-

- TENDOUJI (てんどうじ)

-

2014年、中学の同級生であったモリタナオヒコ(Vo,Gt)、アサノケンジ(Vo,Gt)、ヨシダタカマサ(Ba)、オオイナオユキ(Dr)により結成。自主レーベル「浅野企画」を設立して、これまで3枚のEPと1枚のフルアルバムをリリース。類まれなメロディーセンスと90年代のオルタナシーンに影響をうけた爆発力のあるサウンドを武器に、全ての会場をハッピーなグルーヴに包みこむ4人組バンド。2019年2月には、グラスゴーの至宝バンド「TEENAGE FANCLUB」の来日公演のサポートアクトを務めたり、「FUJI ROCK FESTIVAL'19」など大型フェスに続々と出演し、シーンを席巻。11月6日に初のシングル『COCO』を発売し、タイで撮影したMVも話題に。東京インディ/オルタナ・シーン屈指の愛されバンド、TENDOUJI。

- フィードバック 8

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-