「ちょうど、カニが手に入らないときのカニカマボコみたいに」

「演劇カニカマボコ」。SPAC(静岡県舞台芸術センター)の芸術総監督であり、同劇場が主催する『ふじのくに⇄せかい演劇祭』のディレクター宮城聰は、YouTubeに投稿された動画において、そんな耳慣れない言葉でコロナ禍における演劇の状況を例えた。

毎年、ドイツ、フランス、イタリア、韓国、メキシコ、シリアなど、世界各国から演劇人が集まり全国から観客が押し寄せる。この日本を代表する国際演劇祭は、新型コロナウイルスによるパンデミックの影響を受け、中止が決定された。

「演劇カニカマボコ」という言葉が飛び出したのは、この演劇祭の中止を発表するYouTube動画においてのこと。宮城は『ふじのくに⇄せかい演劇祭』の中止を発表するとともに、オンラインで展開する『くものうえ⇅せかい演劇祭』の開催を宣言。そして「ちょうど、カニが手に入らないときのカニカマボコみたいに『演劇カニカマボコ』をお届けします」と語った。

宮城は現在の日本を代表する演出家の一人だ。世界最高峰の演劇祭と謳われる『アヴィニョン演劇祭』では、メイン会場である法王庁中庭において『アンティゴネ』を上演している。

2017年7月『アヴィニョン演劇祭』のオープニング作品として上演された、SPAC『アンティゴネ』。©Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon

そんな演出家の口から飛び出た真面目なのか冗談なのかわからない「演劇カニカマボコ」……。いったい、彼はどのような思いから、この言葉にたどり着いたのだろう? 宮城に話を聞きながら、その経緯を振り返ってみよう。

「演劇を必要とする人が一人でもいるなら、演劇を提供しなければならない」

例年、4月下旬から5月上旬にかけて開催される『ふじのくに⇄せかい演劇祭』は、新型コロナウイルスの感染が拡大していった2020年2月頃から、その開催が危ぶまれていた。3月に入ると、ヨーロッパやアメリカでも感染が拡大し、各国が渡航制限措置をとるようになっていく。

宮城:感染の拡大によって、海外から招聘する作品の上演は、ほぼ絶望的になりました。

しかし、招聘でなはくSPACが上演する『アンティゴネ』や『おちょこの傘持つメリー・ポピンズ』といった作品ならば、国際的な移動も伴わないので、上演できる可能性があるのではないか、と最後まで考えていたんです。

もちろん、予定した演目の大多数がキャンセルされ、地元静岡で活動するSPACのみの上演になったら、「国際演劇祭」どころか「演劇祭」としての体面も保てない。なぜ宮城は演劇祭の実施にこだわったのか? 彼が語ったのは、世間の演劇に対するイメージへの懐疑だった。

宮城:2~3月にかけて、不要不急のイベントを自粛してほしいという要請が出され、多くの人々が、演劇やライブなどは「不要不急である」という反応を示しました。それに対して、僕は大きな違和感を感じたんです。

演劇は、「不要不急のもの」ではありません。割合こそ少ないかもしれませんが、いま演劇を必要としている人はいるし、演劇がなければ死んでしまう人だっている。

演劇をはじめとする芸術がなければ、人々の心が死んでしまいます。そして、心が死んでしまうということは、人間として死ぬこと。それを防ぐために、演劇を必要とする人が一人でもいるなら、演劇を提供しなければならないと考えていたんです。

しかし、演出家の野田秀樹が3月1日に発表した劇場の閉鎖を「演劇の死」と表現した意見書(参照:野田地図『意見書 公演中止で本当に良いのか』)の中で、スポーツとの比較が「スポーツを見下している」、と見なされて炎上したように、あるいは平田オリザが語った他の業種と演劇との「産業構造の違い」が「価値の比較」として誤読されることで大バッシングを受けたように、演劇と世間には大きな溝が横たわっていることが明らかになった。

なぜ、宮城は「演劇がないと人々の心が死ぬ」と断言できるのだろうか?

宮城:そもそも、演劇をはじめとする芸術は、世間でイメージされるような「インテリの娯楽」ではありません。例えば、自分と世界との関係を持てず「世界から切り離されている」と感じる。多くの人が、一度はそんな思いを抱いたことがあるんじゃないでしょうか。

でも、家庭を持ったり、住宅ローンを抱えたりしながら、なんとか自分と世界との関係を作って、そんな繋がりの希薄さをやり過ごして生きていく。その一方で、世界との繋がりの希薄さを器用にやり過ごすことができずに、絶望を抱えながら生きている人は少なくない。そんな人々にとって、演劇や芸術は自分と世界を繋ぐ橋になるものなんです。

宮城:僕自身にも、以前こんな経験がありました。ジェシー・ノーマンというソプラノ歌手のリサイタルでその歌声を聞いていると、なぜか「そこにいていいよ」と言われたような気がしたんです。

それはあたかも、ジェシー・ノーマンが「窓」になり、客席にいる自分と、窓の向こうにある世界とが繋がるような体験だった。それから、僕の作品は、そんな感覚を共有することを永遠の目標とするようになったんです。

パンデミックという危機に見舞われ、多くの日常が奪い去られたいま、宮城の言う「世界と繋がれない人」は確実に増加している。「自分と世界を繋ぐ橋」として、演劇をはじめとする芸術は、かつてないほどに大きな意味を持っているのだ。

「俳優たちに、稽古場に集まることを放棄すると話しました」

だが、そんな宮城の思いをあざ笑うかのように、3月下旬になると様相は急激に悪化していった。『東京オリンピック・パラリンピック』の開催延期が決まり、非常事態宣言が検討され、空気は緊迫していく。

1つの空間に多くの人々が集う演劇は感染の危険性を増大させると考え、多くの劇団、劇場が公演の自粛を選択した。そんな状況の中でも、宮城やSPACのスタッフたちは、ドライブインシアターのような形式など、安全に演劇を上演できる方法を検討しながら、稽古を続けていたという。

そんな演劇人としての矜持を胸にリハーサルを行っていた宮城を大きく変えたのが、3月30日に静岡で起こったある出来事だった。

宮城:その日、静岡市立静岡病院で、人工透析を担当する女性看護師が、新型コロナウイルスに感染していることがわかりました。勤務中に熱が出た彼女は仕事を早退し、翌朝熱が下がってから病院で仕事をした。その数日後、再び発熱をして、新型コロナウイルス感染症を発症していたことが判明したんです。

実は、静岡病院の内規では、熱が下がってから24時間は勤務をしてはいけないと定められていたそうです。しかし、おそらく彼女は人工透析をしている患者を目の前に「自分が働かないと死んでしまう人がいる」と考えたのでしょう。プロ意識が彼女を仕事に駆り立て、休むという選択をさせなかったのではないか。

宮城:そんな彼女の姿は、我々に似ていると思ったんです。稽古場に入る時にも極めて厳重な消毒を行い、稽古も、はじめの2週間は互いに近づくことなく台本の読み合わせだけをしていた。稽古場から出たら、他の人とは喋ってはいけないという決まりも作りました。

しかし、どれだけ気をつけていても「感染しない」とは言いきれません。そして、誰かが感染してしまったら、濃厚接触を前提とする演劇の稽古場はクラスターが発生してしまうリスクが高い。もしも集団感染となったら、それはSPACだけの問題ではなく、演劇全体への信頼を失わせることになるでしょう。プロ意識だけで続けることはできないと強く感じました。

静岡病院が記者会見を開いた翌日、俳優たちに「稽古場に集まることを放棄する」と話しました。ちょうど、読み合わせが終わって立ち稽古というタイミングでした。

宮城が、世の中に向けて正式に『ふじのくに⇄せかい演劇祭』の中止を発表したのは、それから3日後だった。

「演劇にしかできないものを見つけるためにも、まず究極のカニカマボコを作らなければならない」

3月末に「稽古場に集まることを放棄する」と決定した宮城だが、それは公演中止を意味するわけではない。本番はあくまでも延期されただけであり、いずれ劇場がオープンした日に上演することを目指して、SPACではZoomを導入し、それぞれの俳優の部屋をつないでオンラインの稽古を実施。その様子を公開配信した。

もちろん、SPACにとってオンラインでの稽古は初めての試みであり、この新たな方法は稽古場に集まって同じ空間を共有することを前提としていた俳優たちにとっても新鮮だったようだ。しかし、その空気は、稽古を開始してからわずか10日ほどで変わってしまったという。

宮城:俳優たちが徐々にやる気をなくし、やればやるほど絶望するようになっていったんです。遠隔では共演者と空間を共有できず、情報が少ないので稽古のしようがない。そして、もう続けられないという状態に陥ってしまいました。

身体性を重視する宮城の演出スタイルは、演劇の中でも、圧倒的にオンラインの稽古に不向きなものだった。そんな環境で稽古を続けていたら、俳優のモチベーションが上がらないのもやむを得ない。だが、悩んだ末に宮城が出した結論は、この稽古を意外な方向へと導いていく。

宮城:それまで、稽古は「来たるべき本番」を前提として行ってきましたが、冷静に状況を考えれば、本当に初日があるのかは定かではないし、もしかしたらないかもしれない。だから、来たるべき本番のための稽古ではなく、このオンラインの稽古こそが本番なのではないかと発想を転換したんです。

すると、俳優たちに別のエンジンがかかりました。それまでは、共演者が同じ空間にいないもどかしさや、回線による遅延といった不満から、俳優たちは「これじゃ稽古にならない」と感じていた。けれども、この配信こそが本番なら、この環境下でもよりよい本番にしていけるというモチベーションが生まれたんです。

SPACにとってはじめての試みとなったオンラインの稽古は、「本番のための稽古」から、「本番としての稽古」へと意味を変えた。カニカマボコが本物のカニではないように、オンラインの稽古は決して稽古の代用品ではなく、それぞれは性質の異なる別のものだ。

宮城:このようなプロセスを通じて「どうしてもカニにしかないもの」つまり、「演劇にしかできないもの」を見つけていきたい。そのためにもまず、僕らは、究極のカニカマボコを作らなければならないんです。

世界には無数の色がひしめいている

そんな稽古と並行するように4月3日、『ふじのくに⇄せかい演劇祭2020』の中止が告知され、本来実現するはずだった演劇祭を可能な手段で実現する企画として『くものうえ⇅せかい演劇祭』の開催を新たに発表。その準備も急ピッチで進められていった。

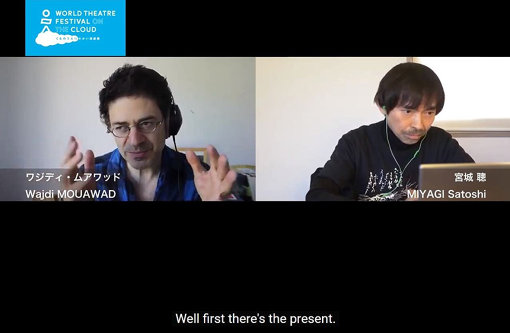

宮城による『アンティゴネ』やオリヴィエ・ピィの『愛が勝つおはなし ~マレーヌ姫~』、『ワジディ・ムアワッドによる日記の朗読』などのストリーミング配信のほか、今回上演予定だった作品の演出家たちと、宮城による多数のトークが企画された。そこには「今、何を感じているかを一人ひとりに聞きたい」という強い思いがあったという。

宮城:先日、ワジディ・ムアワッドと話したところ、彼がこんな話をしてくれました。

西洋の教会は、大きなステンドグラスを通して光が入ってきます。これを離れた場所から捉えれば、ひとまとまりの美しい光でしょう。しかし、近くでよく見ると、その光線の中にはステンドグラス一枚一枚の細かで微妙な色合いがきらめいている。そこには、無限の違いがあるんです。

宮城:ワジディが語ったそんな比喩には、とてもほっとさせられました。いま日本は良くも悪くも「世界とずれている」と言われますよね。移動も制限されているから、まるで、カプセルの中にいるように「日本」と「世界」という強固な二項対立に囚われてしまう。

しかし、「世界」をひとまとまりのものとしてしまう思考はとても危険な考えではないか。日本の中でいろいろな考えがひしめいているように、世界を見渡すともっといろいろな考えが存在している。フランスならフランスだけでももちろん実に多様です。そのような様々な光を、『くものうえ⇅せかい演劇祭』で行われる企画を通じて見せたいと思いました。

外出したら罰金という厳格な隔離生活の中、パリに住むワジディは毎日5時間あまりの時間をかけて日記を書いていた。さまざまな比喩が散りばめられたそのテキストは、周囲の雑音が静まった深夜、彼の部屋で、彼の肉声によって録音、配信される。そんな孤独な時間が育んだ日記の朗読は、まるで「自分」へと潜るための儀式のような安心感を与えてくれる。

レバノンのベイルートに生まれ、フランスに亡命し、滞在許可証の更新が拒否されカナダに移住。そして、演出家としての才能が認められ、パリのコリーヌ国立劇場芸術監督に就任したワジディ・ムアワッド。常に世界を移動してきた彼が自身に沈潜する姿は、世界は一様ではないという事実を、ささやかな声で、しかし何よりも雄弁に力強く語ってくれるものであった。

僕たちは「人生」と関わっている

これまで、『ふじのくに⇄せかい演劇祭』では「演劇によって地域と世界が直接つながり交流する」ことをミッションに掲げており、『くものうえ⇅せかい演劇祭』でも、ワジディをはじめ、多くの演出家たちが、その声によって「世界」を捉え直させてくれた。では、もう一方の極である「地域」もまた捉え直されたのだろうか?

宮城:これは正面からの答えになってないかもしれませんが、『くものうえ⇅せかい演劇祭』というインターネット上の演劇祭を告知すると、なぜか手紙やFAXなど、アナログなレスポンスが多かったんです。その時、僕らが静岡という地域の劇場として、人々の「人生」の中に、ある位置を持っていることを実感することができた。

僕は、ワジディと話した時にも、その顔を見るだけでほっとして、自然と微笑みがこみ上げてきた。人間がそこにいることに、何か「共感」のようなものを抱くことができたんです。きっと、隔てられれば隔てられるほど、人間はそのような感情を求めるのかもしれないですね。

ここで語られている「共感」は、SNSで流通するような意味での「共感」ではないだろう。それは「人間がいる」「人と人が関わっている」そんな人間が織りなし存在自体を認め合う深い意味での「共感」のこと。

世界が、無数の光がひしめきあって構成されているように、地域にも多くの「人生」のひしめきあいがある。そして、そんなそれぞれの人生に対する共感が、人間に力を与える。パンデミックがもたらした『くものうえ⇅せかい演劇祭』によって得られたのは、そんな「世界」と「地域」との相似形だったのかもしれない。

「インターネットでの試み」の中で、見つけた演劇の本質

今回、累計の視聴者数は5万人以上。インターネットメディアとしてはそれほど多くない、しかし、通常の演劇祭に比べれば圧倒的に多い参加者を獲得したこの演劇祭が数の上で「成功」だったか否かについては、今後、行われていくであろうさまざまな「インターネットと演劇の試み」との比較によっても変わっていくだろう。では、宮城が目指した「演劇カニカマボコ」はどのように捉えられたのだろうか?

『アンティゴネ』(アヴィニョン演劇祭2017)全編上映 / 2017年、世界最高峰の演劇の祭典『アヴィニョン演劇祭』からの招聘を受けて製作された宮城聰演出・SPAC『アンティゴネ』。演劇祭のオープニング作品として「アヴィニョン法王庁中庭」で上演された際の全編映像を配信した ©Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon

演劇祭の終了後、再び、宮城に対して問いかけた。いったい、「演劇カニカマボコ」とは何だったのだろうか?

宮城:今回『くものうえ⇅せかい演劇祭』を通じて、演劇というカニの本質は「時間を共有すること」と「作品が<表現者と受け手のあいだに生起する現象>として立ち現れる」、つまり「俳優と観客が、相互に影響を受けあって作品が成立すること」なのではないか、と考えるようになりました。

演劇を行うにあたって、空間を共有していないことは想像力によって補えます。しかしその一方で、同じ時間を過ごすことは不可欠でした。そして、これはオンラインで行われる「演劇カニカマボコ」で代替可能でした。

ですが、オンラインでは、観客から影響を受けて作品を作っていくことができなかった。今回、その片鱗が見えたのは、オンラインではなく電話を使って行われた『でんわde名作劇場』というプログラム。

ここでは、俳優が観客と電話をしながら太宰治や宮沢賢治など様々な作品を朗読したのですが、俳優は、お客さんの息遣いを感じながら朗読して、電話口で影響を受けながら一緒に「作品」を作っていくことができた。電話というツールを用いたこのプロジェクトは、一見するとカニっぽくありません。しかし、よく見てみると、それはちっちゃなちっちゃなカニだったんです。

2020年5月現在、静岡においては、緊急事態宣言が解除されたものの、いまだ「平穏な日常」と形容するには程遠く、SPACでも公演再開の見込みは立っていない。コロナ禍の中、カニカマボコ作りに精を出し、「ちっちゃなちっちゃなカニ」を見つけた宮城が、次に演劇という本物のカニを使うとき、いったいどのような料理を見せてくれるのだろうか。

- イベント情報

-

- 『でんわde名作劇場』

-

2020年6月6日(土)~8月31日(月)

(休業日6月17日(水)、7月8日(水)を除く)料金:無料 要事前申込

※有料オプションあり

- プロフィール

-

- 宮城聰 (みやぎ さとし)

-

1959年東京生まれ。演出家。SPAC-静岡県舞台芸術センター芸術総監督。東京芸術祭総合ディレクター。東京大学で小田島雄志・渡辺守章・日高八郎各師から演劇論を学び、1990年ク・ナウカ旗揚げ。国際的な公演活動を展開し、同時代的テキスト解釈とアジア演劇の身体技法や様式性を融合させた演出で国内外から高い評価を得る。2007年4月SPAC芸術総監督に就任。自作の上演と並行して世界各地から現代社会を鋭く切り取った作品を次々と招聘、またアウトリーチにも力を注ぎ「世界を見る窓」としての劇場運営をおこなっている。2017年『アンティゴネ』をフランス・アヴィニョン演劇祭のオープニング作品として法王庁中庭で上演、アジアの演劇がオープニングに選ばれたのは同演劇祭史上初めてのことであり、その作品世界は大きな反響を呼んだ。他の代表作に『王女メデイア』『マハーバーラタ』『ペール・ギュント』など。2006~2017年APAFアジア舞台芸術祭(現アジア舞台芸術人材育成部門)プロデューサー。2004年第3回朝日舞台芸術賞受賞。2005年第2回アサヒビール芸術賞受賞。2018年平成29年度第68回芸術選奨文部科学大臣賞受賞。2019年4月フランス芸術文化勲章シュヴァリエを受章。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-