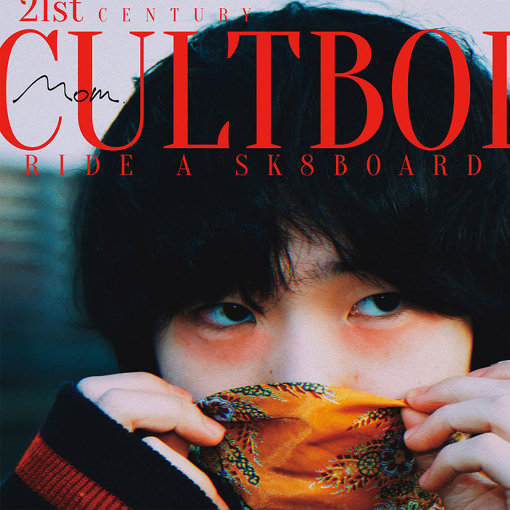

人類の手ではもはやどうすることもできない、圧倒的な現実としてやってくる「世界の終末」。そんな未来を知ってか知らずか、それぞれの場所で、それぞれの命を躍動させる魅惑的な登場人物たち、「カルトボーイ」――これが、Momの3rdアルバム『21st Century Cultboi Ride a Sk8board』を構築する物語。これは、Momがその生真面目でシニカルな眼差しと、繊細な手のひら、そして、時代に真っ向から立ち向かう反骨精神によって作り上げた、すさまじく濃密で素晴らしくポップなコンセプトアルバムだ。

デビュー当初の中村一義のように、「ひとり」と「世界」をポップに、創造的に繋いでみせた前作『Detox』。そこに収録されていた“Boys and Girls”で、Momはこう歌っていた――<僕の溜息が世界を変える それが一番ユニークな策なのさ>。そこにある理想と大志は変わらないはず。しかし、新作『21st Century Cultboi Ride a Sk8board』の根底に流れているのは、一種の悲劇だ。このアルバムに描かれているのは、世界の終末へと向かっていく物語。現代的なアンビエンスとコラージュ感に満ちたトラックは、コロコロと表情を変えていく。この音楽は、とても断片的で、幻想的で、身体的で、そしてリアルだ。ここには「2020年」という時代の空気が克明に刻み込まれている。見えすぎなくらいに見えてしまう社会の膿、人間という生き物の脆さ、「すべての人の味方になることはできない」という現実。Momは、この2020年のリアルを、怒りと、ユーモアと、アイデアと、物語の力で暴き出し、突破しようとする。

途方に暮れてしまいそうな、悲しく残酷な現実を前に、「それでも」思考を巡らし、この時代を生きることを選ぶすべてのカルトボーイたちへ。このアルバムが、彼らを傷だらけでも未来へと運ぶスケートボードになることを祈って、Mom単独インタビューをここに送る。

シンガーソングライター / トラックメイカー。現行の海外ヒップホップシーンとの同時代性を強く感じさせるサウンドコラージュ、リズムアプローチを取り入れつつも、日本人の琴線に触れるメロディラインを重ねたトラック、遊び心のあるワードセンスが散りばめられた内省的で時にオフェンシブなリリックに、オリジナリティが光る。音源制作のみならず、アートワークやミュージックビデオの監修もこなし、隅々にまで感度の高さを覗かせる。2020年7月、3rdアルバム『21st Century Cultboi Ride a Sk8board』をリリースした。

どこまで考えても、答えを出しようのないことばかり……そんな時代に有効な「リアリティ」を体現するために

―新作『21st Century Cultboi Ride a Sk8board』、非常に濃密で誠実な作品だと思いました。今の時代を捉えるドキュメント性と、Momさん自身の内省を捉える詩情が複雑に絡まり合いながら、見事に作品に昇華されているなと。本作を作り出すにあたり、まずどのようなことを考えていましたか?

Mom:前作の『Detox』では自分のエモーションを剥き出して歌いあげる「フォーク感」を追求していたけど、それは引き続きやりつつも、もう1ステージ上がったものを作りたいと思っていたんですよね。そこで考えたのが、「物語を構築する」ということで。

ちょうどその頃、藤子・F・不二雄さんの『異色短編集』(1989年)とか、筒井康隆さんの『笑うな』(1980年)を読んでいたんです。ああいう、ちょっとシニカルで、コメディタッチで、でも、どこか身につまされるようなSF感に惹かれるものがあって。音楽でも、ああいうふうに受け取り手が没入できるものを作りたいなと思ったんですよね。

―『笑うな』は、たしか、ショートショート集ですよね。

Mom:そうです、めちゃくちゃ短い話が並んでいる。

―今回、Momさんが求めた物語は、起承転結が明確なものというより、ショートショートのように断片的で、どこか不条理なものだった、ということでしょうか?

Mom:あんまりパキッとした構成にしようとは、考えなかったです。結局、答えが出ないことってたくさんあると思うんですね。どれだけ考えてみても解像度が低かったり、抽象的すぎたりして、答えが出ないもの。でも、そういう答えが出ないものを、背中丸めて歌っている感じ……そうやって生まれる歌が、時代を切り取っていたりするものなんじゃないか? と思うんです。

Mom:時代の空気って、少なからず作品に含まれると思うんですけど、それは決して、直接的なリリカルさやメッセージ性という形だけで入ってくるわけではないと思うんですよ。それとは別軸で、作品に内包される時代感もあると思っていて。

―藤子・F・不二雄のSF短編作品や『笑うな』に惹かれたのも、そうした「答えがない」という状態が捉える時代感とか、現実感みたいなものだった?

Mom:そうですね、「リアリティ」という部分だと思います。「作品のなかのリアリティってなんだろう?」っていつも考えるんですけど、それは「素朴な画が続いている」みたいなことではなくて。それこそSF作品が持つようなリアリティってあると思うんです。

近未来を舞台にした物語であっても、それに触れることによって、自分の生活の領域とか、身の周りの構造に落とし込むことができる。そういうリアリティを欲していたんだと思います。で、僕の場合は、歌としてのSF、歌としてのストーリーテリングみたいなことを探り探り考えていった結果、このアルバムの形になったっていう。

不条理で、人間の手には到底負えない終末の物語を描き切る。1年以上もMomのなかで渦巻いていた感情

―正直に言うと、今回のアルバムを最初に聴いたとき、僕は「暗いな」と思ったんですよ。

Mom:そうですか?(笑)

―だって、“2040”では<スパルタンもジョーカーもいない街さ / 見放された虫かごの中みたいだね>と歌っているじゃないですか。でも、すごく現実的というか、とても色濃く「2020年」という時代感が閉じ込められている作品だと思って。それに、「これを今、作品に刻まなければ先に行けないんだ」っていうMomさんの前進する意志も感じました。

Mom:“2040”はアルバム制作の最初にできた曲で。『Detox』を作り終えてすぐだったので、去年の6月、まだ大学に通っていた頃に作った曲ですね。これは端的に言うと、「世界が終わるぞ」と言っている歌です。

Mom:いつもアルバムを作るときは、曲ができていない段階から、どんなアルバムにするか、曲のタイトルだけを考えてひとりで楽しむんですけど(笑)、その時点から、“2040”に向かって物語が進んでいく流れは考えていて。実際、誰も腑に落ちないというか、みんなにとって気に食わない終わり方になってると思うんですけど。

―(笑)。2040年という時代設定は、「2040年問題」(2040年は、日本の高齢者人口がピークになるとされる年。その5年後にはAIが人間を超えるシンギュラリティ=技術的特異点を迎えると予測されている)と言われるようなことと関連があったりしますか?

Mom:多少、着想は得ていると思うんですけど、そこまで深い意味はないですね。2040年って、きっと自分も普通に生きているし、そういう意味での現実味がある年なのがいいなと思って。

ただ、あくまで曲作りは瞬発力なので、そのぶん、鬱々とした気分みたいなものは出ているなと思います。“2040”で歌っているのは、人の手じゃどうにもならないくらい壮大な、腑に落ちない形での「終末」みたいなもので。

Mom:このアルバムは、誰かひとりの特定のキャラクターは想定していないんです。それぞれが別々の道徳観や倫理観を持っているキャラクターたちが、それぞれ自分の意識で人間らしく躍動しながらも「終末」に向かっていく姿が、ショートショートみたいな形で収められていると思っています。

「『考え続ける』ことって、まともであるために必要なことだと思う」

―<世界は終わる>と歌っている“2040”が着地点にあるというのは、もう明確に、みんなが報われるようなエンディングを用意しようとは思わなかったわけですよね。

Mom:そうですね。「どう、残酷に終わらせることができるのか?」を考えました。これはもう、ショック療法みたいなものです(笑)。

―なるほど(笑)。

Mom:いい映画を見終わったあとに、放心状態になることってあるじゃないですか? でも、実際問題として、エンドロール中に立ち上がって映画館を出ていっちゃうような瞬間を目の当たりにすることが多くて。

―「え、なにも感じないの?」って、ちょっと唖然としてしまうような光景ですよね。

Mom:そう。それなら、僕は往復ビンタを食らわせたいなと。なんというか……最近、「怖いな」と思っちゃって。

―怖い?

Mom:無機質さが怖い。結局、作品を「聴くこと」や「見ること」って、めちゃくちゃ思考を巡らせる体験だと僕は思っているんですよね。作家自身に明確な意図があったとしても、その作家の意図を抜きにして、受け手側が想像力を膨らませることができるものがいいなと思う。

Mom:でも、今はもう、聴いている人が思考を巡らせるような体験がなくなっていますよね。プレイリスト的な感覚というのか、AI的な感覚というのか、ただ提示されるものを、涎を垂らして待っているだけの感じがすごくするんです。僕もリスナー側として、自分から方向を決めてディグっていく体験がなくなってきたなと思うし。

―リコメンドされるものに乗っかっていれば、ある程度、自分の好みにあったものを安心して享受できてしまう環境がある。

Mom:そう。でも、こういう仕事をしている以上、そこにある「無邪気さ」とどう闘っていくのか? を考えなきゃいけない気がしていて。今はもう「考える」ってことが選択肢にすらない人が多いから。

Mom:で、そうなってしまっている人たちに対して「目をそらすな!」と言う人もいるけど、きっと、目をそらしているわけでもなく。もう自然と「見ない」んだと思うんですよね。人間の仕組みとして、そうなってしまっている。僕も、ふとしたときに飛び込んできたニュースとかに乗っかる自分の感情があまりに素朴だったりすると、「あ、やばい」って、我に返ることがあるんです。だから今の話は、自戒を込めている部分も大いにあるんですけど。

―うん。

Mom:どんな時代にも、その時代が依拠している価値感があると思っていて。それは、昔だったらテレビがもたらすものだったかもしれないし、今はプレイリスト的な感覚とか、AI的な感覚に、時代の価値観は依拠している気がする。

でも、時代が依拠している価値観は、疑わなければいけないものだと思うんですよね。その前提は、僕のなかではすごく大事なものなんです。「考え続ける」ことって、まともであるために必要なことだと思うので。

青アザを作っても、傷だらけになっても、生身の体で駆け回るタフさが僕らに「人間らしさ」を教えてくれる

―たとえば、“ハッピーニュースペーパー”の歌詞に<ダークコメディは皮肉にならない>とありますけど、皮肉すら通用しない、その奥にあるものに思考を巡らせようとしない感覚が時代の前提にある。そういう状況を突破するために、Momさんは今作で「物語」を求めた?

Mom:そうですね。作家性の強いものを求めた理由は、そこにあるような気もします。音楽を聴いている多くの人たちにとっては、リリックの奥にある意味なんてどうでもいいのかもしれないし、それに対して僕らが「いや、こういう意味があるんだよ!」って言うのもおかしいというか、それをやってしまったら僕らの敗北なんだと思うんですけど。でも、それでも奥にあるものが伝わるバランスを、ゲロ吐きそうなくらいに考えながら作りました。

―では、今言ってくださったことがあったうえで、アルバムタイトルにもなっている「カルトボーイ」という存在は、Momさんにとって、どういうものを象徴しているといえますか?

Mom:ふわっとしたイメージですけど、「強化人類」みたいな感じかなぁ。それでいて、孤立している存在。でも、この作品においての「孤立」って、決してネガティブな意味合いではないんですよね。

たとえば『1984』(1949年に刊行された、ジョージ・オーウェルによるディストピア小説)とか『未来世紀ブラジル』(1985年公開のSF映画、監督はテリー・ギリアム)みたいな、近未来的、ディストピア的な世界観が前提にあって、みんなが機械的になって考えることをやめてしまった世界で、それでも必死に駆け回っているめちゃくちゃ人間らしいやつら……それが、「カルトボーイ」のイメージ。

Mom:カルトボーイは、すごく寂しいけどタフだし、前に突き進んでいく推進力を持っている。アルバムタイトルにもある「スケートボード」っていうのは、その推進力の象徴みたいなニュアンスなんですよね。

―なるほど。

Mom:アルバム制作期間中に、スケートボードをはじめたんですよ。制作のためのエネルギーとして、自分にとってフレッシュな体験をしたいなと思って。スケボーって、やっているといっぱい傷も作るし、青アザもできるんですけど、それでも続けていくタフさを実感できるんです。

あと、街で滑っていると、物珍しそうな目で見られるんですよね。僕はそういうの苦手なんで、「あんまり見ないでよ」って思うんですけど(笑)、それでも滑り続ける高揚感とか、周りの目を気にしなくなる精神的なタフネスを感じるアイテムだなと思って。それで、タイトルに入れ込みました。「カルトボーイたちよ、幸あれ」っていう感じですね。

―だから、このアルバムは残酷なエンディングに向かっていくという物語の方向性はありつつも、決して、後ろ向きなエネルギーの作品ではないわけですよね。

Mom:そうですね、あくまでも前に進むためのアルバムです。

「『人の意識を変えよう』なんてすごくおこがましいことだし、それが世の中で一番難しい」

―今までも一貫していた部分だと思うんですけど、やはりMomさんは音楽作品を通して世界に作用することに神経を尖らせているし、作品のなかには、ある種のヒロイズムがありますよね。「カルトボーイ」という存在の話を聞いて、より強くそれを感じました。

Mom:それは、もちろんありますね。ジャケットがそうなんですけど、過激なものを演じています。僕自身、そこまでギラついている性格ではないけど、今の時代に対してラディカルなことをやっている意識はあるし、そういう意味で、ちょっとグラムロックを意識している部分もあって。

Mom:たとえば今回のアルバムタイトルも、ちょっとデヴィッド・ボウイの『ジギー・スターダスト(原題:The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars)』(1972年)とT. Rexの“20th Century Boy”(1973年)っぽさがあると思うんですよ。

―あぁ~、なるほど。

Mom:あと、プリンスですかね。『Purple Rain』(1984年)のときの感じとか。ああやって、自分がなにかを演じることで、自分の伝えたいことをよりわかりやすくしようとした感覚はあります。

Mom:……もちろん、「人の意識を変えよう」なんてすごくおこがましいことだし、それが世の中で一番難しいんだっていうことはわかっていて。いろんな分断の根っこもそういうところにあるんだろうし。だから僕も、考え方や生き方を押しつけるようなことをやりたいわけではないんだけど。

―はい。

Mom:でも、想像力を刺激される作品を聴くと、いろんなことを考えると思うんです。もしかしたら、その作品を自分の身の周りの構造にあてはめて考えてくれるかもしれないし、もっとピュアな体験として、考えを巡らせてくれるのかもしれないし。そういうことが今、すごく大切なんじゃないかなと思うんです。

「想像力」がひとつのキーワードになってくるというか。そもそも、僕の世代だけじゃなくて、もう全体として、みんながひとつの音楽に執着して聴くって感じではないですよね。だからこそ、「どうやって聴いた人の頭に残るか?」っていうことはめちゃくちゃ考えるんですよね。

「ラッパーでもバンドマンでもない」という表層的な部分を超えて、Momが確立した強固な作家性

―振り返ると、去年の12月に『赤羽ピンクムーン』というフォークアルバムが唐突にリリースされましたよね。あれは本当に質感の生々しい弾き語りのアルバムで、物語を作り込む方向に進んだ新作とは真逆の立ち位置の作品にも見えるんです。『赤羽ピンクムーン』が、今作と『Detox』の間にあった必然性は、Momさんにとってはどういうところにあるんですか?

Mom:『赤羽ピンクムーン』は、本当に突発的なものだったんです。今作の制作の中盤くらいに作ったんですけど、もともと自分のなかで準備していたものでもなくて。それはiPhone一発録りの音質とか、15分くらいのサクッとしたサイズ感にも表れているとは思うんですけど。

『赤羽ピンクムーン』は、自分の素直な側面を尊重するというか、そこに耳を傾けた瞬間って感じがします。作品を作るって、どうしても自分自身と対峙するエネルギーが必要で、それをやり抜くために、精神衛生上必要だったものっていう感じですね。

Mom『赤羽ピンクムーン』を聴く(Apple Musicはこちら)

―裏を返すと、『赤羽ピンクムーン』は『赤羽ピンクムーン』として独立して昇華させなければいけなかったほどに、この『21st Century Cultboi Ride a Sk8board』というアルバムは、徹底して、ストイックに物語を構築した作品である、といえますね。

Mom:そうですね。今回、デモをめちゃくちゃ作ったんです。収録されなかった曲も結構あるんですけど、それはインタールード的にちょこっと使われていたり、右のチャンネルからだけかすかに聴こえてきたり、セルフサンプリング的に使ったりして。そういう感じで、自分の曲をメタ的に捉えなければ作れなかったアルバムなんですよね。

このアルバムを作ることで、「物語を書く」ということはメタ的な視点が必要だと改めて思いました。ただ素直にものを言ったり、なにかに腹を立てたり、もの悲しい気持ちをぼそぼそと歌うだけでは、物語はできない。それをひとつの作品に構築するための別の視点を持つことは、すごく大事なことで。

―結果として、このアルバムは音楽的にも数多のレイヤーが重なっていて、コラージュ的な部分もあるし、すごく多層的、多声的な作品になっていると思うんです。こうしたサウンドの在り様もまた、Momさんにとってリアルなものというか、Momさんの身体性と密接に結びついていたりするのでしょうか?

Mom:どうだろう……そもそもヒップホップって、レイヤーの重なりというか、違う脳みその重なりから曲が生まれるのが、すごく面白いところだと思っていて。僕というひとりの人間のなかにも、いろんな脳みそがある気がするんですよね。

音楽の話でも、僕はもともと「凄腕ギタリストになりたい」と思っていた人間で。今日のTシャツもジミヘンだし(笑)。今やっている音楽は全然違うものだけど、ギタリスト的な脳みそも自分のなかにある。いろんな「自分像」があることと、コラージュ感のあるサウンドは、重なる部分がある気はします。自分で聴いてみても、自分の頭のなかを駆け回っている感じはするんですよね。

Mom:それに今回はサウンドとリリックがより密な関係になっていて、作っているときは楽しくてハイになったんですよね。そういう意味でも、自ずと肉体的になっていく感じはあったと思います。

「作品を聴いてもらうということは、作り手と受け手との対話だと思う」

―いくつかの曲について詳しく訊いていきたいんですけど、まず、“2040”のあと、アルバムの最後に“(open_mic)”というトラックが収録されていますよね。ここに収められているのはMomさんの心情吐露という感じがしますが、“2040”で「世界の終末」というエンディングを迎えたあとに、このトラックが必要だったのはなぜなのでしょう?

Mom:“(open_mic)”は物語の骨組みを見せているというか、僕自身の人間的な部分を吐露しているものって感じですね。それも、このアルバムを構成するひとつのレイヤーというか、これが最後にあることで、Momっていう作り手と聴き手の距離感を埋めることができるのかな、と思って。

結局、作品を聴いてもらうということは、作り手と受け手との対話だと思うんですよ。そこを、「アーティストだから」みたいな感じでコーティングしたくないんですよね。

―あくまでも、人間対人間の対話であるべきというか。

Mom:そう、だから、パーソナルな部分をあえて見せる意味は絶対にあるだろう、と。あとはまぁ、“(open_mic)”があることで嫌な後味も残せるだろうし(笑)。

傷つかずに生きていくことも、絶対的な安堵に回帰することもできないーー残酷な物語のはじまりに、Momはこう歌う

―(笑)。“2040”があり、“(open_mic)”があり、その結末に向かって、様々なカルトボーイたちが躍動してく。その出発点として、1曲目に“胎内回帰”という曲がありますね。この曲を1曲目にすることで、Momさんはどんな場所から、この物語をスタートさせようとしたのでしょう?

Mom:“胎内回帰”の前提には、「究極の安堵を求めている」っていう感覚があって。ふと、生きていてめちゃくちゃ怖くなることってあると思うんですよ。

「死」を感じるっていうほど極端でもないんだけど、「この先、生きていればそれなりに大きな怪我を一度や二度はすることもあるだろうなぁ」みたいなことが頭をよぎる瞬間というか。たとえば、「このエレベーターの底が急に抜けたらどうしよう?」とか(笑)。

―漠然と取り憑いてくる不安や恐怖心のようなものですよね。すごくよくわかります。

Mom:もちろん、「人とつながる」ということにも恐怖はあるし。いろんな恐怖に身を埋めながら人は生きていくものだと思うんですけど、そこから解放されたいと願いながらも、でも、「それじゃいけない」と思っている……そういう意味で、“胎内回帰”は決意表明のような位置づけに放っているのかなって思う。

―<帰れない僕らの祈り>と歌詞にあるように、母親の胎内に帰っていくような絶対的な安堵を心の奥では求めているんだけど、それはもうできない。傷つきながら現実を生きるしかないんだ、という決意ですよね。

Mom:そう、決意というか、諦めみたいなものですかね。「無理なものは無理なんだ」っていうこと。どうしても向き合っていかなきゃいけないことはたくさんあるから。そういう歌ですね。

そもそも曲を作るのって、普段からジワっと感じている恐怖心みたいなものを可視化して、浄化していく側面もある気がしていて。“胎内回帰”は、他に比べても切実な曲だと思いますね。

人を疑い、世の中に深い諦めと憎悪を抱きながらも、Momは「人が好きだ」という想いは捨てない

―7曲目にある“スプートニクの犬”は、アルバムの中盤で、すごく不思議なトーンを放っている曲だと思うんですよね。<パンクロックだって響かない>という歌詞などからも、すごく深い諦念を感じるんだけど、でも、どこか穏やかさを感じる部分もあるというか。

Mom:アルバムを作るときはなんとなくA面、B面を意識するんですけど、今回は“スプートニクの犬”が区切りというか、そこから、ぐっと熱が上がっていく感じがあると思います。この曲は、なんというか……「反抗」と「諦め」が拮抗している感じですね。

Mom:この曲では宇宙から遠ざかっていく地球を見ている視点があって。その視点には、全体的には地球に対する憎悪があるんだけど、でも、どこか残り続けている愛情みたいなものがある。

その愛情っていうのは、すごくミクロな関係……たとえば、身近な好きな人たちに対して向けられているもので。そうやって、憎悪と愛情が入り混じった状態のままで地球から遠ざかっていくっていう、少し虚しさがある曲かもしれないです。

―このアルバムには、たとえば“食卓”や“Old Friend (waste of time)”のような、人と人の身近な関係性にフォーカスされた曲もありますよね。そうした曲たちが、どこかこのアルバムに前向きなトーンを与えている印象もあって。“スプートニクの犬”は、「失うことによって気づく」という逆説的な過程を経て、愛情の向かう方向に気づいていく曲なのかなと思ったんです。

Mom:それはあるかもしれないですね。結局、「なにかを変えたい」と思うのも、身近な友達との関係とか、そういうところが出発点だったりするじゃないですか。自分が健全であるためにも、身近な人たちにも健全であってほしいと思う、というか。

―うん、わかります。

Mom:結局、生きていると、外しか見えないですよね。周りの人たちがいて、「自分」を認識するわけだし。それがすべてだと思うんですよ。だからこそ、「人と人」でありたいと思うし、「人と人」の歌を歌おうと思うし。

Mom“Old Friend (waste of time)”を聴く(Apple Musicはこちら)

Mom:これは別に「人のため」みたいな大げさなことではないけど、たぶん僕は人が好きなんですよ。めちゃくちゃ人のことを疑いもするけど(笑)、それでも人が好きなんですよね。こうやって込み入ったアルバムを作るのも、どこかで人を信じたいからなんだろうと思う。“食卓”や“Old Friend (waste of time)”は、そういう側面を強調している曲だと思いますね。

世の中のプレイリスト的な感覚を根底から疑い、あくまでもアルバムに、モノとしての作品にこだわる理由

―わかりました。最後に、“2040”の話でおっしゃっていた「人間の手ではどうすることもできない、腑に落ちない終末」というのは、どこか、新型コロナウイルス以降の世界の現状を思わせるところがありますよね。コロナ禍の影響というのは、このアルバムにはなにかしらの形で入り込んでいると思いますか?

Mom:いや、それは特にないと思います。制作時期もほとんど被っていなかったので。被っていたのは“(open_mic)”くらいかな。むしろ、自分がこのアルバムのなかで歌っていることの意味が肥大化しすぎるのは嫌だなって思います。

社会の混沌とした状況はコロナ以前からずっとあったもので、それがコロナによって表出しただけだと思うんですよ。別に今にはじまったことではないし、そういう意味でも、このアルバムはなにかを予言していたわけでもないし。

Mom:そもそも、「こういう状況だから、なにかやらなきゃ」みたいなことがあまり好きではないんですよね。そこにある自意識を疑っちゃうんです。「自分を救うためにやるアーティスト活動」は、自分としては疑っていきたいことだから。

―なるほど。

Mom:……ただ、自粛期間中、あんまり音楽を聴かなかったなと思って。聴くとしてももともと好きだったものを引っ張り出して聴くくらいで、どちらかというと本を読んだり、映画を観たりすることのほうが多かった。それは、自分としてはショックでした。

―わかります。やっぱり、こうも現実が重くのしかかってくると、これまでと同じやり方で作品を享受することも難しくなってくるなと改めて思いました。

Mom:そうですよね。でもなおさら、自分は「アルバム」を作り続けようとも思いました。もちろん曲数とか、形は変わっていくのかもしれないけど、「その時代の空気を切り取る」っていう意味でのアルバム作りは作り続けたい。

それに、やっぱりモノしか信じられないんですよね。YouTubeでどれだけ再生されたとしても、どうやって未来に残っていくのかイマイチわからないし。「モノ」として、ちゃんと時代を切り取った作品を作り続けていきたいです。

- リリース情報

-

- Mom

『21st Century Cultboi Ride a Sk8board』(CD) -

2020年7月8日(水)発売

価格:2,970円(税込)

VICL-653811. 胎内回帰

2. あかるいみらい

3. 食卓

4. アンチタイムトラベル

5. マスク

6. レクイエムの鳴らない町

7. スプートニクの犬

8. ゴーストワーク

9. カルトボーイ

10. ハッピーニュースペーパー

11. Old Friend (waste of time)

12. 2040

13. (open_mic)

- Mom

- プロフィール

-

- Mom (まむ)

-

シンガーソングライター / トラックメイカー。現行の海外ヒップホップシーンとの同時代性を強く感じさせるサウンドコラージュ、リズムアプローチを取り入れつつも、日本人の琴線に触れるメロディラインを重ねたトラック、遊び心のあるワードセンスが散りばめられた内省的で時にオフェンシブなリリックに、オリジナリティが光る。音源制作のみならず、アートワークやミュージックビデオの監修もこなし、隅々にまで感度の高さを覗かせる。2020年7月、3rdアルバム『21st Century Cultboi Ride a Sk8board』をリリースした。

- フィードバック 9

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-