風や熱に揺れるリボン、落下する水、小さな「ひと」、そして光——。過激なほどささやかな物と、天候や時間も含む周囲の環境との対話によって、見る人の「生」の手触りを呼び起こすような作品を手がけてきた美術家、内藤礼。瀬戸内海の豊島美術館における建築一体型の作品『母型』などでも知られる彼女の、大規模な個展『内藤礼 うつしあう創造』が、金沢21世紀美術館で開催されている。

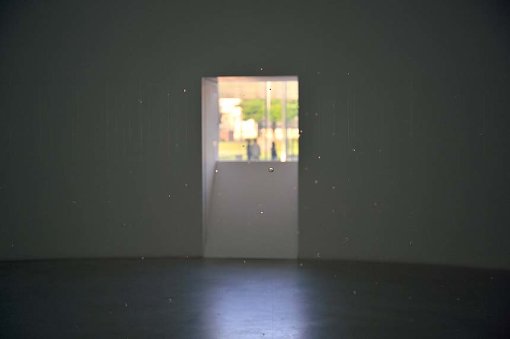

昼間は自然光、夕方以降はわずかな明かりが照らす会場には、注意しないと通り過ぎてしまうような、けれど、一度気づくと認識を大きく広げるような、小さなものたちが並ぶ。会場をめぐり、ものと感応し合うなかで芽生えるその感覚を、作家はこれまで距離をおいてきた「創造」という言葉で語った。今回はそんな展覧会を、十数年来の知人という脳科学者の茂木健一郎が観たあと、両者の対談の場を設けた。「人に認識できないことがあるという幸福」と話す内藤が、この展覧会に込めた思いとは。

(メイン画像:『内藤礼 うつしあう創造』展示風景 金沢21世紀美術館 2020年 撮影:畠山直哉)

内藤さんの表現は、神道のような日本に古くからある信仰の形と明らかにつながっている。(茂木)

―今回の展覧会でまず意外だったのは、『うつしあう創造』というタイトルです。内藤さんはこれまで、「創造」や「制作」、「作品」といった言葉をとても慎重に扱われてきましたよね。その言葉を、今回は真正面から展覧会のテーマに据えられている。

内藤:創造についてはずっと考えてきたけれど、おっしゃったとおり、私は作る仕事をしていながら、作ることに抵抗も感じてきました。「人が作る」と言うとき、それは何をしてもいいわけではない。すでに世界にあるものを作り変えたり、そこに何かを一方的に加えたりすることが作ることだとは思えなくて、自然と人間、世界と人間の関係における人の態度というものを考え続けてきました。

2020年6月27日(土)~8月23日(木)『内藤礼 うつしあう創造』金沢21世紀美術館(サイトを見る)

内藤:そこには、表現に対してよく語られる、自我の表出や自己表現といった考え方に、私が違和感を抱いていることがあります。そうではなく、私が作りながら私から離れるものを作るとはどういうことなのか。それが私にとって大切でした。だけど、おそらく時期がきたんだと思うんです。「創造」というものに向き合う時期が。

―そう思われたのはなぜですか?

内藤:ひとつには、今回、タイトルに使った、「うつす」ということを考え始めたことがあります。この言葉には「移す」「写す」「映す」「遷す」などの字がありますが、根本にあるのは、本来分けられないのに分けられているものが一つになろうとする動きです。

人間と自然、作品と自然、私とあなた、光と闇、生と死……、そうしたものが分けられることで、そこに「あいだ」が生まれ、生気や戻ろうとする動き、「うつしあい」が生まれる。

美術家。1961年広島県生まれ、東京在住。1985年、武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科卒業。1991年、佐賀町エキジビット・スペースで発表した「地上にひとつの場所を」で注目を集め、1997年には第47回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際美術展の日本館にて同作品を展示 / 内藤礼『母型』2020年、『ひと』2020年、『ひと』2020年 / 『内藤礼 うつしあう創造』展示風景 金沢21世紀美術館 2020年 撮影:畠山直哉

内藤:2009年に神奈川県立近代美術館 鎌倉館で『すべて動物は、世界の内にちょうど水のなかに水があるように存在している』展の作品を制作していくなかで、人がものを作る行為のおおもとにある、自然や世界の「ままごと」「まねび」を自覚しました。人は、そうした再現や繰り返しがないと生きていけない、生きるうえでそれを必要としているのだと実感として思うようになった。そこから人がものを作ることについて、新たな視点を持つようになりました。

―「うつしあい」で言えば、本展では部屋同士が鏡写しの構造になっていたり、作品やほかの観客との間で「見る-見られる」の逆転が起きる仕組みがいくつもありましたね。

内藤:「見る-見られる」の転換が幾度も繰り返されます。最初の部屋では、原初の光景を垣間見るうちに、やがてそれを見ている人も同じような光景を生み出しているかもしれない。

たくさんの小さな「ひと」が立つ空間では、遠くから地上に立つ「ひとびと」を見ている。けれども、近づくと眼差されている。私にとって、そうした「うつしあい」の根底にあるのは生と死で、そこに「生」というものを見出したい。

内藤:「見る-見られる」の関係のなかで、人は生の内側と外側を行き来する。生と死が空間で分けられるのではなく、意識が転換していく。そして、最後の宙に無数のビーズが浮かぶ空間に、生に関するある光景が……。地上の生の光景を見たい、そう思っています。

茂木:僕は、内藤さんの作品は一種の生命哲学、生命論だと考えているんです。だから、いまのお話はすごく納得できる。一方で、世界的に見ると、内藤さんは日本でしか生まれない作家だと見なされると思います。

1962年東京都生まれ。脳科学者。ソニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサーチャー。東京大学大学院物理学専攻課程を修了、理学博士。〈クオリア〉をキーワードとして、脳と心の関係を探究している。著書に『脳と仮想』『東京藝大物語』『クオリアと人工意識』など。

茂木:日本人には、直感的にこれは私たちの心にあるものだと思えるけど、外国の人に1から説明しようとすると、とても難しい。内藤礼という作家が生まれた背景には、日本人の生命感や死生観に深く関わるものがあるからです。

たとえば、内藤さんの表現は、神道のような日本に古くからある信仰の形と明らかにつながっている。あとは、いまお話しされたように、「作為」に対しての距離感だよね。

内藤:そうですね。

茂木:古美術の人と話していると、これは日本に限りませんが、古い李朝の壺やお茶碗はすごくいいのに、最近のものはあまりよくないということがある。それは、まさしく自我が出ているからで、作家性を出そうとするあまり作り物になっているわけです。

しかし内藤さんの面白さは、そうしたわかりやすい自己表現から離れながらも、やはりそれが内藤礼でしかあり得ないという点にあると思うんです。つまり、ミニマリズムや禅という言葉では説明できない。引き算の美学ではないんです。むしろそこには、過不足なく内藤礼という人が現れている。そこが、すばらしいパラドクスだなと思うんです。

人間には限りがある、と感じとることが、私にはとても落ち着くことなんです。(内藤)

茂木:僕が今回、あらためて気づかされたのは、内藤さんの作品は建築との関係がとても深いんだということ。内藤さんの作品は小さなものの力というイメージがあるんだけど、じつは建築と一体になったときがすごくて、しかも、スケールという意味で周囲の大きな空間にぜんぜん負けていない。作る際に建築はどう意識されるんですか?

内藤:場所との関わりが強いから建築との関係で語られることが多いんですけれど、じつは私自身が建築そのものに関心があるかと言うとそうではないんです。むしろ、建築とも名づけられない、光なども含んだ無名の空間というふうに、まず捉えています。その空間と初めて出会って、立ったり、過ごしたりするなかで、自分が何を感じ取るのか。そこから始めていく感じです。

内藤:私は、「目の前にあるものはよいものだ」というところに立ちます。もしそう感じられないとしたら、何かがもともとそこにある良いものを隠してしまっているのだ、と。そのよいものが自由にいきいきと表に現れることを願いはじめます。

―いまの茂木さんのお話にも関わりますが、内藤さんの作品には、もっとも小さいものでもっとも大きなものを語るような部分がありますよね。1番小さいものと大きなものがパッとつながってしまうような。スケールというものについてはどう考えていますか?

内藤:私が初めて作品を作ったのは大学の卒業制作だったのですが、そのときから基本の視点は「俯瞰」なんです。その卒制の作品は、大きなテーブルの上に白い布を敷いて、照明を当てて、シンメトリーの祭壇のような箱庭のようなものだったのですが。

―『Apocalypse Palace』。机に小さなオブジェが100個以上も並べられた作品ですね。

内藤:俯瞰ということは、対象が小さくなる。そういう、私がいる生の世界を遠くから眺めるというような感覚が、自分でも繰り返していくうちに気づいたことですが、あるんです。

その卒制の時点で、すでに「この大きさのもの」が「この大きさ」ではなかった。それが実際より巨大だったり、遠くにあったり。遠くから、いま起きていることを眺めているような感覚。

内藤:だから、それは生の外からの「死者や生まれる前の者、そして動物や精霊のまなざし」だったのです。

茂木:金沢21世紀美術館に、傾いた壁に黒い円が描かれただけのアニッシュ・カプーアの作品(『L'Origine du monde』)がありますよね。あれなんかも、最小の行為で大きな世界を見せる世界だと思う。僕はあの作品が好きなんですが、以前、小さな男の子があの部屋に入ってきて、「何もないや」と言って出て行ったことがあったんです(笑)。

アニッシュ・カプーア『L'Origine du monde(世界の起源)』(2004年)金沢21世紀美術館蔵 提供:金沢21世紀美術館 © Anish Kapoor

茂木:じつは今回の内藤さんの展覧会でも、一通り見終わったあと、「気づいていない作品がありますよ」と、教えてもらったものがいくつかあったんですよ。それが素敵で、じつは最高の芸術作品って、気づかず通り過ぎているものかもしれないと感じるんです。

内藤:糸の作品は、自分でも見つけるのが大変です。

一同:(笑)

内藤:不安になるくらい見つからなくて。じつは最初の仕切り越しに覗く部屋にも、糸があるんですよ。

茂木:それはわからないよ!

内藤:でも、あるの。大量のビーズが吊るされた最後の空間も、光との関係でどうしても一部しか見ることはできないんですね。でも、実際は見えている数の7~8倍くらいのビーズがあるんです。

ほかにも、今回の展示では壁に小さな鏡がいくつか貼られていますが、ある鏡は、部屋のかなり高い位置で向かい合わせになっていて、高すぎて人には見えないんだけれど、そこに無限に続く空間があります。

内藤:人には認知できない、もっと大きなものや違うものがそこにある。そういうもののなかにいるんだということに、私にはなぜか幸福感があるんです。

人間の限界を知ることに、安らかさや楽しさがある。それは展示しながらこれまで以上に思いました。今回、昼間は自然光で展示していますが、見えないからといって照明をつけようとは思わなかった。完成してみると、認知できないものがたくさんありました。

―ある意味では、観客が会場を出るとき、まだ見残しているものがあるかもしれないという一抹の感覚を持って去ったとしても、それはそれでいいわけですか?

内藤:いいです。

―それは「見せるもの」という美術作品の常識からすると、相当ラディカルですよね。

内藤:豊島美術館(作品『母型』)もそうです。「糸があったってわからなかった」と言う人がいる。気づかないかもしれないけど、でも、その世界にいたんです。見えなくても影響を受けたり、気配を感じたりしたかもしれない。世界ってそういうものだと思います。

茂木:とてもコンセプチュアルですよね。勝手に時流に触れるけど、いま、政府が新型コロナウイルス対策のために、コンタクトトレーシング(接触追跡)のアプリを推奨していますよね。

誰と誰がすれ違ったのかを、徹底的に可視化しようとしている。そのことに象徴されるように、ITの時代のいま、あらゆるものはすべてビジュアライズできると思われがちだけど、本当に大切な出会いとか経験は気づかず通り過ぎているものだと思う。

内藤:認識できないものがある世界にいるということが幸福というか。だって、この部屋の外側にいる人たちのことを、私たちはわからないわけでしょう。それくらい、人間には限りがあると感じとることが、私にはとても落ち着くことなんです。

コロナ時代に長く過ごす場所をいかに美しく捉えるかが求められているけど、内藤さんはそれをずっとやっている。(茂木)

茂木:内藤さんの作品が持つ批評性は、その「徹底してありきたりな素材」にもあります。多くの美術作品は、どれだけ日常に溶け込んでいるようなものでも、じつは特殊な素材や高価な素材が使われている。しかし、内藤さんはビーズやガラスや紐など、初期から一貫して、本当にわれわれが身近で揃えられる「普通」の素材を使い続けている。

内藤:できるだけそうしたいと思っています。というのも、作品と呼んでいるもののなかで起きることは、自分の部屋のなかでも起きていると思うからです。アートというのは特別なものを使って、特別な技術で作られるもののことを言うとは思えないんです。

茂木:僕が今回、とくに惹かれた作品のひとつが、『光庭』という中庭で、垂れた2本の紐が交差する作品でした。あれも非常に普通の素材から作られているわけですが、そこには一種のカオス状態というか、紐同士がタッチするかしないかの微妙な関係がある。

内藤:あの懸垂曲線の作品は、動機としては、作為を離れるというところからきています。人はきっかけを作るところまで。重力や風が作るほんとうに美しいものを見たいと。あのリボンの動きを見ていて私が思うのは、部分と全体は分けられないんだなということ。そして、リボンと風と光もまた分けられない。

コンロの熱でその上にある紐が動く作品もそうだけど、人間にはまねができない動きだと思う。人間の心のなかにはあんな柔らかさもゆるやかさもない。だからこそ、人はそれを見るんだと思う。

2本だと、1本よりも予測できないことが起きます。風によるその動きを見ていると、人間はこうはなれないという憧れが芽生える。同時に落胆もする。なれないから、自然や動物を見るんだと思います。

内藤:作品って、「これで何かがわかります」ということではなく、いくつものことがそこにあるんですよ。それは時間を経て気づくこともあるし、これが何であると言えるものではなくて、見る人それぞれに私とは違うものが見えているんだと思う。

茂木:僕はあの作品が本当に好きで、今日は20分くらい見ていましたけど、2~3時間はいられますよ。(学芸員に向かって)あれはぜひ常設にしてください(笑)。

内藤:私も大好きで、じつは自宅のバルコニーにもリボンを吊っています。仕事をしながらそれが見えると、すごく落ち着く。そこでリボンと風と光が、ずっとなるようになっているから。

茂木:以前、内藤さんのスタジオで仕事ぶりを拝見したんですけど、わかりやすくしてしまうと、いまのステイホーム時代のアートを、コロナ禍よりずっと前から実践しているのが内藤さんですよね。アトリエのなかでいかに充実した生活をするのか。コロナ時代に長く過ごす場所をいかに美しく捉えるかが求められているけど、それをずっとやっている。

内藤:そんなに部屋を美しくしているわけじゃないけど……(苦笑)。

茂木:でも、あの紐の長さの選択とか、絶妙ですよ。子供も大人も飽きない。人間はなかなかああなれないとおっしゃったけれど、深い哲学的な思索に駆られます。

いまの言葉で言えばマインドフルネスですね。そして繰り返せば、もっとも純粋で美しい意味での日本の作品という感じがする。『枕草子』で、這っている稚児がホコリをつまんで大人に見せるのが可愛いという場面があるけど、あれはもう内藤礼じゃないですか。

内藤:たしかに、そうやって部屋で見つけたものを、作品として整えて会場に持ってきているだけかもしれない。

茂木:内藤さんの作品にある感性って、子供のころはみんながこころのなかに持っているものだと思うんです。寝ていて、ホコリを綺麗だなと思うとか、あるでしょう。

内藤:生や生気。そういうものの発見や回復ということはずっと考えています。人は、自分が本当に生きていることに対する心からの実感を持ちたいと思っているんだけど、そのことにも気がつかない場合が多いんじゃないか。絶対あるだろうに、蓋をしている。それは私自身もそうで、それを解放する時間を持ちたいから作品を作ったり見たりしているんだと思います。

「作品に昇華する」とは、私がもっとも求めているものでありながら、私を超えていく抽象度を持つということ。(内藤)

―さきほど、卒制が初めての作品だったというお話しがありましたが、内藤さんは過去にその処女作について、「自分がそこにいることが許される場所を作りたかった」と話しています。その意味で内藤さんの動機は驚くほど一貫していますが、それまで制作の経験がないなかで、いきなりこの表現に辿り着いたのはなぜだったんでしょうか?

内藤:私は大学ではデザイン科だったのですが、なぜその道を選んだかと言うと、中学、高校のときは美術よりデザインの方が自由に思えたからです。それは教育の問題でもあって、絵を描くことが自由に思えなかった。

内藤:それでデザイン科に進んだのですが、在学中は入り込めるものもなく、展覧会もほとんど見ませんでした。ただ、4年生になった春に、自分は何もしていない、何かひとつだけでも作ろうと思ったのが、あの作品でした。

そうしたなかで、「自分がいることを許される場所」を作りたいと思ったのは、裏返して考えれば、そう感じられる場所がなかったのでしょう。それは今になって思うことですが。だから、作ろうと思ったし、それが一種の「風景」になったんだと思います。

小さな箱庭のような空間に向き合っていると、その場所を見ていると同時に、自分も同じ大きさになってそこにいる。見ている自分と、そこのなかにいる自分。それを確かめていたのかもしれない。

茂木:いま、現代アートは、大きな社会の動向に対応したり、マーケティング的な発想で作られることも多いけれど、作家にとって「作らないと生きていかれない」というのが本当の作品だし、もっとも人の心を動かしますよね。内藤さんの作品はそういうものだと思います。だけど、内藤さんが面白いのは、それが決してわかりやすい個人的な物語を示すものではなく、すごく普遍的で、抽象度の高いものになっていることなんだよね。

内藤:それが作品というものだと思います。私がもっとも求めているものでありながら、最終的には私を超えていく抽象度を持つということ。「作品に昇華する」というのはそういうことで、私だけのものでしかないのだとしたら、それは何と呼べばいいだろう。

―抽象度が高い、あるいは本当にささやかなものだからこそ、そこにあることが見えたときに、振幅が大きいんだと思います。わかりやすく提示されているものではないから。

内藤:人が自分で気がつくということを、大事に思います。じっと見続けて、何かが現れてくることに気がつくとしたら、それは自分なんです。心に創造が起きている、生気が起きてくるというのは、そういうことで。

茂木:そう考えると、僕は内藤さんの作品とすごく幸せな出会い方をしたんだな。僕がはじめて内藤作品に触れたのは、直島の「きんざ」という建物にある『このことを』。

知り合いに連れていかれて、「この場所で20分過ごしてみな」と言われた。内藤さんについて何の知識もなくて、最初は「こんな何もない空間にそんないれるか」と思ったけど、いつの間にか「んん!?」って(笑)。そんな体験をさせてくれる作家はほかにいない。

内藤:私の作品を見る人のなかには、「これは美術作品なのか」と感じる人もいます。たとえば宗教儀礼の飾りといった、美術という名前がつく前から、人間がずっと繰り返してきた「作る」ということ。人がものを作ってしまうときはどういうときなのか。そこに触れたいし、知りたいと思っているんです。

- イベント情報

-

- 金沢21世紀美術館

『内藤礼 うつしあう創造』 -

2020年6月27日(土)~8月23日(日)

- 金沢21世紀美術館

- プロフィール

-

- 茂木健一郎 (もぎ けんいちろう)

-

1962年東京都生まれ。脳科学者。ソニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサーチャー。東京大学大学院物理学専攻課程を修了、理学博士。〈クオリア〉をキーワードとして、脳と心の関係を探究している。著書に『脳と仮想』『東京藝大物語』『クオリアと人工意識』など。『IKIGAI―日本人だけの長く幸せな人生を送る秘訣―』は、著者が英語で執筆した最初の書籍となる。

- 内藤礼 (ないとう れい)

-

美術家。1961年広島県生まれ、東京在住。1985年、武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科卒業。1991年、佐賀町エキジビット・スペースで発表した「地上にひとつの場所を」で注目を集め、1997年には第47回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際美術展の日本館にて同作品を展示。主な個展に「みごとに晴れて訪れるを待て」(国立国際美術館、大阪、1995年)、「Being Called」(フランクフルト近代美術館企画、カルメル会修道院、フランクフルト、1997年)、「すべて動物は、世界の内にちょうど水のなかに水があるように存在している」(神奈川県立近代美術館 鎌倉、2009年)、「信の感情」(東京都庭園美術館、2014年)、「émotions de croire(信の感情)」(パリ日本文化会館、2017年)、「Two Lives」(テルアビブ美術館、2017年)、「明るい地上には あなたの姿が見える」(水戸芸術館現代美術ギャラリー、2018年)。パーマネント作品に《このことを》家プロジェクト「きんざ」(ベネッセアートサイト直島、2001年)、《母型》(豊島美術館、2010年)。

- フィードバック 34

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-