資生堂が3組の若手作家を紹介する展覧会『shiseido art egg』(関連記事:第一弾の西太志、第二弾の橋本晶子)。

その最後に登場する藤田クレアのスタジオを訪ねた。助手として在籍する東京藝術大学の一角で制作を進める彼女が構想するのは、地下に広がる資生堂ギャラリーの空間に、超巨大な噴水を建設するというプラン。

機械仕掛けのオブジェやインスタレーションを通して、性的な暗喩も含んだ生物間の関係性に関心を広げてきた藤田にとって、この巨大な噴水と、それを取り巻くさまざまな仕掛けはどのような意味を持つのだろうか? 長年にわたって「美」のあり方を提示してきた企業である資生堂のお膝元で、何やら怪しげな企みを起こそうとしている彼女に話を聞いた。

藤田が考える、関係性や距離感。時代とともに移ろう、ラブホの設計から見る

―じつは藤田さんの作品を、東京藝術大学の修了展で拝見していまして。

藤田:あ! そうなんですか。ラブホのやつですか?

―あれはラブホテルだったんですね(笑)。たしかにエロティックな雰囲気、セクシュアルな印象のある空間でした。でも、なぜラブホ?

藤田:関係性や距離感を操作することについて、昔から気になっていて。それで言うと、ラブホの建築ってカップル同士の距離を近づけるためにいろんな工夫がされている空間だと思うんですよ。尖っているものを置かないとか、鏡ばりの壁があったり、照明なども親密な雰囲気に誘導するものとしてあるのだ、みたいなことを大学院に提出する作品解説文にも書いたんですね。

藤田:そのデザインは時代によって移り変わっていて、昭和は男性の欲望や権力を象徴するかのように、ベッドの形がロレックスの高級時計とか高級車だったりするんです。でも、平成・令和の現在ではビジネスホテルみたいに簡素になっていて、「ただ泊まってるだけだから~」という感じになってます。

―カジュアルになって、生活実感に近い形態になっていると。

藤田:男性目線だけでなく女性目線も取り入れたラブホに変わっていって、女性からも能動的に誘うようになったのだと本で読みました。

1991年中国北京生まれ。2018年東京藝術大学大学院 美術研究科修士課程先端芸術表現専攻修了。東京都在住。主な活動に、2018年『叉域 Cross Domain』蘇州金鶏湖美術館(中国、蘇州)参加、2019年『Resonance Materials Project 2019 ~ Sensory ~』(ミラノデザインウィーク)参加などがある。

―修了展では、作品の壁や装飾も昔のクラブみたいでした。つまり昭和型のラブホの雰囲気に近いものでしたが、藤田さんの関心はオールドスタイルなラブホのあり方、人間の関係性に向かっている?

藤田:その時代を実際には知らないですけど、憧れみたいなものはあるかもしれないです。さらにそこには現代に対する個人的な私の考えもあります。

ここ数年で社会の中で起きている様々な分断に息苦しさを感じることがたびたびあるんです。個々人の思考や生物としてのあり方がそもそも違うという前提を無視して、自分の規範や信条を押し付けるような声や態度がとくにSNS上だと目についてしまう。

生物としての欲望とか習性とか生理を無視して一方的に糾弾したり拒絶することの危うさというか。かといって、じゃあ昭和的な人間関係をおおらかなものとして全肯定する、ってことはもちろんないんですけど。

―いったん修了展の話に戻りますけど、ラブホ的な装飾もすごかったですが、その中央に鎮座する機械もインパクトがありました。2本の金属棒がローションみたいな水飴に沈められていて、ピストン運動を繰り返すという。「あれはもしや……?」とは思っていたのですが、今回の企画書を見せていただいて、あれはまさに男性器の象徴だったんだなと思いました。

藤田:露骨に(笑)。上下運動する金属棒は空気を押し出す機能を持っていて、ピストンすることで水飴のなかに複数の泡を作るんです。そしてそれぞれが混ざり合ったり混ざり合わなかったり、っていう状況を見せたかった。

でも思ったようにはうまくいかずで、ぷくぷくっと小さな泡ばかりできるだけ。それが妙に気になって、次の作品を作る動機になり、そして今回の資生堂ギャラリーに展示する新作へもつながっています。

展覧会のテーマは、地下で開催される、秘密のダンスパーティー

―展示プランを見せていただいたのですが「どエラいものがやって来るな!」と驚きました(笑)。巨大な噴水を作るんですよね。

藤田:個人的な企みとして、銀座のど真ん中の資生堂ギャラリーの地下でダンスパーティーを開こうと思ったんです。「地下」って痺れる響きじゃないですか。

―夜会的な?

藤田:そうそう。その空間で行われている秘密のダンスパーティー。公では語られないような、生物のもっとも生々しい生殖について扱っているということをやりたかったんです。

資生堂は長年にわたって「美」のあり方を提示してきた大企業ですけど、その地下ではじつは予約制のパーティーが行われていて、勝手に動いている作品につられて観客も踊り出すイメージですね。

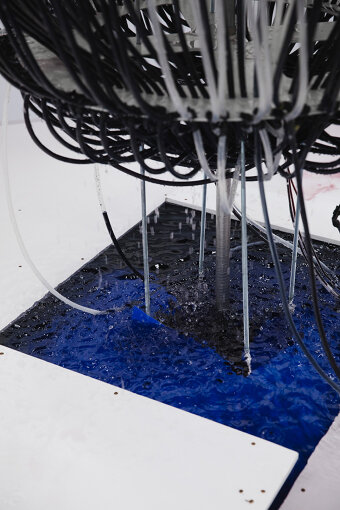

『静かなダンス 2020』

―噴水はシャンデリアにも見えますけど、昭和のダンスホールには華美な装飾がつきものですしね。

藤田:象徴的なオブジェが中央にあり、その周囲を人が踊っているイメージ。さらに噴水を囲む八角形の台座には、円や四角といった図形を忍ばせているんですけど、それらは月と太陽の象徴でもあって昼と夜とのあいだの微妙な時間帯や、日食や月食の時に行われる儀式も想像させる。そういう魔術的なイメージも掛け合わせています。

―そうすると、噴水を囲むように四方に設置されたピストンする金属棒は、パーティーでダンスする人たちのようにも見えます。

―先ほど噴水を動かすテストも見せていただいたのですが、かたちのインパクトに対して、決して威勢よく噴出してるわけではありませんでしたね。先端から吹き出す水は本当にちょろちょろっとした感じですし、表面を覆い尽くすチューブ内を循環する水は「じわぁ」っとした動きだし、ところどころで水漏れしています。

藤田:去年パリに行ったんですけど、あちこちで噴水を見かけたんです。でも、それらの噴水ってちょっと情けない感じなんですよ。重力に逆らっているのに、でもすぐに諦めて落ちちゃう。その感じがすごく日常の中の小さな抵抗や反発みたいだなあ、って思ったんですよね。

―フロイトの精神分析的に言うと、噴水もファルス=男根的なイメージですよね。でも、それが十全には機能してない、というのが象徴的です。先ほどおっしゃっていたラブホの時代的変遷、欲望の変化も暗示しているような。

藤田:かたち的にもたしかに男性器に近いんですけど、今回はもうちょっと別のものとして捉えていました。むしろこれはラン、花のイメージなんです。ランを抽象化したかたち。

ダーウィンもランに着目してましたが、ランの世界は面白いんですよ。蜜で誘い込まれた虫に花粉を付着させて受粉させる植物はよくありますが、ランの種類によっては花粉を運ばせるけれど、ご褒美を何も与えないものもいるようです。誘うだけ誘って何もあげない。

―がっかりしちゃいますね。

藤田:これも修了展の作品以降の関心なんですが、受精に至るプロセスも興味深いんですけど、受精後が一番不思議ですよね。受精すると、身体のなかに別の命が発生して……でも、それが同一化したものと言い切れるのか、というところにも興味があります。

体内に入ったものが自分なのか他人なのか、っていう疑問がむくむくと。ウィルスとかですと免疫が退治するのに……。

―子は親の分身ではないし、遺伝子的な関連性はあっても、子に意識が芽生えた時点で独立した存在とも言えますからね。

藤田:関係性というと、自然と境界線や距離について考えちゃいますけど、そのもっとも身近なものとして性行為や受精の問題があると私は思っています。

―男性視点であえて極端な言い方をすると、挿入して射精してそれを抜いたら、もう相手との関係性は切れる、とも男性側は言えてしまうんですよね。でもそこで受精していたら、女性のなかには出産までの「十月十日(とつきとおか)」と呼ばれるような持続の感覚があり続けるわけで、そういったところに、男女の生物としての世界に対する認識の違いがある気がします。

藤田:そうですよね。そういうところで生物的な違いが見えたりもしますね。

世界各国で暮らしてきた藤田。つねに「日本人らしくいなきゃ」と考えていた

藤田:女性にとって生きにくい社会はこれまで厳然としてあったし、それを正すようなムーブメント、新しい社会構造にもなっていくんだろうと思うんです。作家としてそういったことに、作る理由を求める考え方もありますよね。

―とくにアートの世界はその傾向はありますね。マイノリティの側に立つことがメッセージになって、作品の正当性を保証するというような。

藤田:私自身も中国で生まれ育ったりしているから、多様性や越境性みたいな文脈の範疇に入ることもできると思うんですけど。

―北京で生まれたそうですが、ずっと中国で育ったんですか?

藤田:父親がシンガポール人で、母親が日本人なんですよ。北京に生まれて、幼稚園から高校卒業までに、シンガポール、ニュージーランド、日本、中国、また日本、中国と転々として、再び大学で日本に戻ってきた感じです。

―めちゃくちゃ移動してますね。

藤田:それもあって学部のときは自分のルーツに関わる作品も作ってみたんですけど、いまいちピンとこないし、友人からも「べつに意識して出さなくても出るものじゃない?」と指摘されて「確かに!」と思いました。

それであらためて自分の作品を見てみると、なんとなくこれまで歩んできた自分の歴史が端々に影響してるんですよね。特に、中国のインターナショナルスクールで過ごした思春期の影響が大きくて。

そこでの主流派はアメリカ生まれの中国人と韓国人で、それ以外は「その他」にまとめられちゃうんです。学校で唯一、日本の血縁を持っている私は、もちろん「その他」グループなんですけど、そこにはアフリカ、ドイツ、イタリアなんかからやって来た同級生たちがいて、そこにいると、ついつい「日本人の代表でいなきゃ!」っていう立ち振る舞いの意識が強くなってしまっていたんです。

―常に礼儀正しくいよう、とか?

藤田:そんなんじゃないんですけどね。ただ「日本人らしいとは何か?」ってものすごく考えはしました。

それに周りが本当に多様すぎるバックボーンの友だちばかりで、みんなの言うこと、考えることがぜんぜんわからない、っていうのが日常茶飯事。それが理由なのかわからないですけど、私めちゃくちゃ優柔不断なんですよ。アイスのトッピングとか本当に決められない!

―(笑)

藤田:そういう環境にずっといたからこそ、関係性とか、それを作る空間や構造に興味があるんだと思います。わからないからこそ外側から関係性を作り出してしまうような構造や空間のことを考えたいんです。

―本当は、その「わからない」感じこそがリアルである時代なんじゃないかって気もします。いまは彼我を分ける「分断」のイメージが先走ってる感じがありますが、実際にはそんなにクリアにあちらとこちらを分けることなんてできないと思います。

藤田:そういう世の中ですから、私も私の作品も時代に合わないかもしれないです(苦笑)。

―例えばこの噴水も現代社会への抵抗として見ることもできるけれど、藤田さん自身はランを介した生殖の構造を表現していると言いますよね。そういった作品のなかにある多義性、容易には白黒つけられない分かちがたさがユニークです。

藤田:そう考えると、水漏れしててもいいかなって思ってきましたね。「なんとか補修しなきゃ!」と思って制作進めていたんですけど。

「壊して直す行為に、なぜか執着していた。壊す行為にも、予想のできなさは付き物じゃないですか」

―修了展の作品を見たときも、作品のメンテナンスしてました(笑)。

藤田:作品にも翻弄されてる(笑)。でもそこに自分が求めてるものがある気もするんですよね。当初構想していた仮説があって、それに沿った成功と失敗のイメージもある。でも、それ以外の予想もしない裏切りに自分の興味は向かっている気がするんです。

―それって例えば?

藤田:今回の作品だと、事前に描いた設計図と現在のフォルムのあいだにはほとんど差異はないんですよ。でも下のほうのチューブがこんがらがっているところは図面では描ききれてないところで、でもじつはそこが一番面白い。

藤田:本来は正確であるはずの機械だけれど、私が作るとどうしても予想外の動きをしたり、止まったり、変な音が出たりする。今聞こえている水漏れの音もそうですね。でも、そういうものから次の作品の閃きをもらえて、制作を続けていられるんだと思うんです。

学部の卒業制作でも、焼け焦げたビニールシートを機械で伸び縮みさせる作品を作ったんですけど、強く印象に残ったのがビニールやモーターが軋む音でした。その発見はその後の作品における「音」へのこだわりにつながってます。

―予想しなかったものに導かれてきた?

藤田:そうかもしれないです。インターナショナルスクールで選択した美術の授業が、私が作品を作り続けていこうと思ったきっかけでしたけど、そこでは剥いたみかんの皮を糸で縫い直すという作品を作ってました。つまり壊して直すって行為になぜか執着していた。壊す行為にも、予想のできなさはつきものじゃないですか。

―たしかに。

藤田:今は、当時の「壊す→直す」というテーマからはだいぶ離れたところに今はいますけど、作品制作のプロセスではいつも直してばっかりいますから、そこは一貫して続いてるのかもしれません(笑)。でも、その予想外の動きを取り込んだ構造から新しいものが生まれるんじゃないかという予感が私の制作を支えています。

- イベント情報

-

- 『shiseido art egg』藤田クレア展

-

2020年11月27日(金)~12月20日(日)

会場:東京都 資生堂ギャラリー

平日 11:00~19:00 日・祝 11:00~18:00

毎週月曜休(祝日が月曜にあたる場合も休館)

入場無料

事前予約制

- 作家によるギャラリートーク

藤田クレア展 -

作家本人が会場で自作について解説するギャラリートークを、各展覧会開始後に資生堂ギャラリーの公式サイトにてオンライン配信いたします。

- プロフィール

-

- 藤田クレア (ふじた くれあ)

-

1991年中国北京生まれ。2018年東京藝術大学大学院 美術研究科修士課程先端芸術表現専攻修了。東京都在住。主な活動に、2018年「交叉域 Cross Domain」蘇州金鶏湖美術館(中国、蘇州)参加、2019年「Resonance Materials Project 2019 ~ Sensory ~」(ミラノデザインウィーク)参加などがある。

- フィードバック 3

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-