先日公開された「緊急舞台芸術アーカイブ+デジタルシアター化支援事業(略称:EPAD)」の一環である「Japan Digital Theatre Archives」(JDTA)は、1000本を超える過去の演劇作品の情報にアクセスできる、新しいアーカイブの活用の取り組みだ。その構築には、さまざまな研究者やアーカイブの専門家たちが関わっている。

早稲田大学演劇博物館の館長、岡室美奈子もその一人だ。サミュエル・ベケットやテレビ文化の研究者としても知られる岡室は、同時に舞台芸術のためのアーカイブに取り組んできた人物でもある。

いま求められるアーカイブ、未来に残すべきアーカイブのかたちとはいかなるものか? EPADから委託されたJDTAのローンチを終えたばかりの岡室に話を聞いた。

早稲田大学演劇博物館館長、文化構想学部教授。文学博士。現代演劇研究、テレビドラマ研究と批評を専門とし、特にサミュエル・ベケット研究で知られる。共編著に『日本戯曲大事典』、『六〇年代演劇再考』など、訳書に『新訳ベケット戯曲全集 ゴドーを待ちながら/エンドゲーム』など。

過去に行われた公演記録は、ほとんどが撮りっぱなしの状態です。

―まずJapan Digital Theatre Archives(以下、JDTA)とは何か、それから岡室さんが館長を務めてらっしゃる演劇博物館の活動がどのように連動しているのかについて、お聞きできればと思います。

岡室:JDTAの第一の役割は、「舞台芸術に特化した情報検索サイト」の機能です。演劇、舞踊、伝統芸能といったカテゴリーのなかから1000本を超える公演映像関連情報を閲覧することができます。

さらに、一部の作品では3分程度の上演映像の抜粋を閲覧(事前予約すれば博物館で作品全体の閲覧もできる予定)できるほか、公演時のフライヤーや舞台写真なども参照可能です。

そもそも演劇博物館では、2001年以来デジタルアーカイブの強化に力を入れてきました。そのノウハウを活かして新しい舞台芸術との出会いの機会を作り、さらに収益力の強化も目指すというのが、JDTAのねらいです。

―伝説的な作品はたくさんあっても、なかなかその記録映像を見るチャンスがありません。EPADやJDTAを入り口として、それらにアクセスできるのは嬉しいですね。

岡室:過去に行われた公演記録映像は、全国の劇場や劇団に所蔵されているものの、その多くが撮りっぱなしの状態です。例えばVHSなんかは日々劣化の危機にさらされています。

演劇博物館ではその収集とデジタル化に力を入れてきたのですが、JDTA開設を機に現代演劇、舞踊、伝統芸能の三分野でさらに拡充していきたいと考えています。JDTAは日英二か国語サイトなので、コロナが収束した後、これは海外への日本演劇の周知にもつながりますし、未来のアーティストや観客のための資産にもなるでしょう。

―演劇博物館のデジタルアーカイブは2001年に始まったとおっしゃっていましたが、かなり早い時期の取り組みだと思いました。

岡室:Wikipediaが始まったのと同年ですから、たしかにそうですね。電子博物館が最初に構想されたのは1990年代の頃で、たまたま当時の助手に情報技術に詳しい人物が複数いたのがきっかけだったようです。

当時の館長である鳥越文蔵先生が誰でもアクセス可能な開かれたアーカイブという意識をかなり明確に持っていたのも理由でしょう。最初は歌舞伎役者の錦絵データベースの公開から始まりましたが、役者絵に関して言えば世界最大のコレクションを誇ります。

演劇博物館が設立されたのは1928年で、日本の近代文学・演劇に大きな影響をのこした坪内逍遙によるものです。役者絵を積極的に集めていた坪内ですが、シェイクスピアの研究者・翻訳者でもあった彼は「古今東西の演劇資料を集めるべし」というテーマを掲げた。それが大きな画期となって、現代にもその精神が続いているんです。

豊かな日本の演劇文化は決して死ぬことはない。

―岡室さんは現代の「アーカイブ」とは、どんなものであるべきだと考えますか?

岡室:資料を収集し、保存して未来に継承していくことが博物館の役割ですが、これまでの博物館の価値基準は、どれだけ貴重なオリジナルの所蔵品を持っているかにかかっていました。よそが持っていない資料を持っていることが、自分たちの優位性になると。

しかしデジタルデータのアーカイブとなると、理屈上はいくらでも複製可能です。そのときに大事なのは、アクセシビリティーの高さ、開かれ方であると考えています。そして、資料の現物をデジタルデータに変換し、かつ時代に応じてそのフォーマットを移していくマイグレーションも重要になるわけです。

―現物主義の最たるものといえば美術館や博物館ですが、それらの建築物は極論すると収蔵品が破損したり消失するのを防いで、未来に継承するための堅牢な箱としての建築であればよいわけですよね。もちろんそれだけでないコミュニティーの活動をバックアップするようなアートセンターも現れていますが、原則としては、やはり箱的なものとして美術館はあります。でも舞台芸術を保存するとなると、そういった考えだけではうまくいかない部分も多々あるんですね。

岡室:そう思います。また、万が一所蔵品が破損してしまい、失われたとしても、3Dのデジタルデータが残されていれば、かなり精緻な復元が可能になります。最近も東北で大きな地震がありましたが、津波や土砂崩れの可能性が高い地震国である日本にとっては、データや複製を前提とした継承の意識は有効であると思っています。

―データの話で言えば、コロナ禍以降の上演形態の変化も大きいのではないでしょうか。国境を越える大きな移動ができず、配信やリモート通信を使った表現が一気に現れたのもこの1年でした。

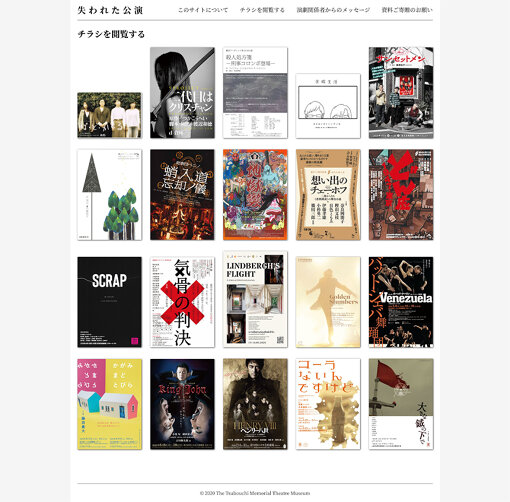

岡室:アーカイブという観点からコロナ禍を考えると、中止を余儀なくされた膨大な演劇公演にも関心を向けるべきだろうと考えました。そこで企画したのが、オンライン展示として昨年、2020年10月から始まった『失われた公演―コロナ禍と演劇の記録/記憶』展です。

普通に考えると中止になった公演のチラシは全部捨てられてしまいます。そして上演記録も当然ないわけですから、上演されるはずだった作品自体が歴史から消失してしまうんです。

岡室:そうなると2020~2021年にかけて、演劇史のなかに大きな空白が生まれてしまう。それを単なる空白として見過ごすのではなく、そこで失われてしまった数々の作品を記録として残そう、というのがこの展覧会の主旨です。演劇博物館の後藤隆基助教の主導のもと始まった同展では、チラシのデータをもらうだけではなく、劇団やスタッフといった現場からのコメントも集めていきました。

演劇博物館では、「演劇のアーカイブはドーナツだ」とよく言います。演劇自体は幕が降りる瞬間に消えてなくなってしまうから、それ自体を保存することはできない。

つまり常に演劇アーカイブの中心は、ドーナツの穴のように空白になっている。そのぶん、いかにしてその周辺の資料を緻密に集められるかが勝負になります。それによって、後世の人たちに伝えるものの情報の精細さが変わってくるからです。

―なるほど。その意味で言えば、コロナで中止になった演劇はまさに空白そのものですね。

岡室:はい。集まったコメントも本当に無念の気持ちがにじむものばかりでした……。

その言葉の端々に込められた記憶や感覚も、この展覧会を通して一緒に保存していきたいと考えています。そして、それをオンラインというネットワークを介して多くの演劇関係者が共有できたのも、非常に意義深いものだと考えています。

今年の5月からは演劇博物館を使った実空間での展示も予定しており、そのために資料をさらに集め続けている最中です。それらのプロセスや収集の成果、それからEPAD、JDTAの取り組みを通じて、日本の演劇文化の豊かさ、そしてそれは決して死ぬことはないのだというメッセージを発信していきたいです。

Zoomやリモート機能を使った「演劇もどき」という理解で終わらせてはいけない。

―いまの話を聞くだけでも、この10~20年でのデジタル技術の進化、そしてそれがアーカイブや表現に与える影響の大きさをあらためて感じます。その変化をふまえて、どのようなアーカイブのあり方、活用法があると考えていますか?

岡室:例えば体験のためのアーカイブ利用はかなり面白いと思います。ほとんどの方は未体験と思いますが、能面をつけるとその視野の狭さにびっくりしますよ。

演劇博物館では能面の3Dデータを作成してPCやスマホの画面上で見ていただけるようにしています。画面上で角度や光の当たり方による微細な表情の変化を体験していただけます。いずれはVRなどで能面をつけた状態の視野から能舞台を体験していただければとも思っています。

岡室:EPADのキャッチコピーは「アーカイブを、記憶 / 感覚再生装置にみたてる」です。デジタルアーカイブの可能性を単なる情報の貯蔵庫では終わらせず、表現する、芸術行為に触れること自体が、人間であるためのサプリメントのようなもので、アーカイブはそれを助けるためのものでありたい、というのがEPADの理念だそうです。これは構想を最初に企画した弁護士の福井健策さんや事務局のみなさんのお考えだと聞いています。

―デジタル技術によって、芸術のサプリメント的な効能が高められるのだとしたら、とても面白いですね。前回のインタビューで相馬千秋さんがおっしゃっていたように(関連記事:「相馬千秋×石倉敏明 いま芸術に必要な「集まる」ことの新しい定義」)、人間が何らかの記憶や経験を残すためには映像や資料だけでは足りないんですよね。匂いであったり、感触であったり、さまざまな経験の断片を自分なりに統合してそれぞれがアーカイブ的なるものを構築している。

岡室:美術館や博物館に行けない状況下で、3Dカメラを使ってバーチャルに展覧会を見に行くような試みが多くありますよね。そんな中で演劇やダンスといった舞台芸術にとって重要なのは、身体感覚であり、それを問題として考え、実践することだと思います。

その視点に立つと、オンラインでの経験には身体が取り残される感じがあって、それをどう快復するか、これからの取り組みに組み込んでいけるかは大きな課題だと思います。これを言い換えると、いまこそ「演劇とは何か?」が問われているということなのではないでしょうか。

岡室:Zoom演劇と呼ばれたりするリモートでの上演形態が、昨年からたくさん実験されてきましたが、それはしばしば「演劇もどき」と揶揄されたりもしてきました。たしかに役者と観客が時間と空間を共有する「ライブ性」を核とする演劇にとっては、Zoom演劇を「もどき」と言いたくなるようなもどかしさがあるのも事実です。

だけど、コロナ禍のなかで「生(ナマ)であること」にこだわり続けているかぎり、私たちはそれらの新しい実験を「もどき」としてしか理解できない。それはもったいないことだと思うんです。そもそもデジタル時代のなかで私たちの身体性とそれに関わる意識はすでに変容している。そうである以上、もっと柔軟に「演劇とは何か?」を考えていくべきではないかと思います。

―たしかに、スマホを使ったツアーパフォーマンスのような形式も演劇性を入り口にした新しい経験を提供することがあります。逆に、新しい経験から演劇性を考えるという回路もありえるわけですよね。

岡室:面白い試みはたくさん現れてます。例えば萩原雄太さんが主宰するかもめマシーンの『もしもし、わたしじゃないし』は電話を使った作品で、事前に予約しておくとその時間に電話がかかってきて、話者が一方的にセリフを話し始めます。

面白いのが「スピーカーフォンではなく、必ず受話器に耳を当てて体験してください」と指定されることです。そうすると、たしかに声が直接頭蓋骨に響いて、切実さや迫真性が増すとともに見えない話し手の身体を感じるんです。

岡室:しかもこちらの都合はお構いなしで、例えば途中で電話を切ってもまた何度もかかってくるんです。ホラー映画みたいでしょう(笑)。

―恐怖の電話ですね!

岡室:そういう電話というメディアがもともと持っている、ある種の暴力性を顕在化させることで、まるで声がそこにはない身体を連れてくるような感覚が生まれます。

私がコロナ禍で思うのは、演劇はなんであれメディアの助けを借りないと成立しないのだ、ということです。これまで慣れ親しんできた劇場は、単なる建物ではなく、それこそがメディアだったのだと身体的に理解できました。

そう考えると、コロナ禍のなかで劇場以外にも多様なメディアを活用していくことが、演劇を再起動させるヒントにもなる。だからこそZoomやリモート機能を使った「演劇もどき」という理解で終わらせてはいけないと思うんです。

―劇場での経験の受容を論じる視点はすでにありますが、そこにパソコンのモニターやスマホ越しに事物と出会う経験を論じる視点が必要になってくるのではないか、とも思います。例えばリモート会議をするときに、カメラに映される部分は正装だけど、下はじつはパンツ一丁で座っていたりする、なんて身振りが思い浮かびますが、それもまた新しい受容のスタイルであって、そういったコロナ禍以降の観客論を考えることは、批評的にも楽しいですね。

岡室:おっしゃるとおりで、私はリモートが主流になった今の状況を「上半身と下半身の分断問題」と言ったりします。カメラに映る上半身だけがパブリックで、下半身はプライベートみたいな身体性が新たに生まれたわけです(笑)。

これまでの劇場はやっぱりある種のパブリックな空間でしたが、自宅のような空間は圧倒的にプライベートです。先ほどの電話を使った作品はそこに暴力的に介入して、コロナ禍以降の日常を揺るがしてきます。

そこに「演劇とは何か?」「演劇に接するとはどういうことか?」という問いが生じてくる。そういった概念の変化、認識の変化に切実である作品に私個人は出会っていきたいと思っています。

―でもアーカイブをする側にとっては大変ですね。ますます保存と伝播の方法に困る作品が増えていきそうです。作り手は既にある制度や認識から逃れるものを作っていくでしょうし(笑)。

岡室:そうなんです(苦笑)。でも、これはある意味で発明のチャンスであると、ポジティブにとらえていきましょう。

そうするほうが演劇界は楽しくなっていきますから。私たちも、その土壌を作ることに貢献していけるように頑張りたいですね。

- サイト情報

-

- 緊急舞台芸術アーカイブ+デジタルシアター化支援事業(EPAD)

-

文化庁より令和2年度戦略的芸術文化創造推進事業「文化芸術収益力強化事業」として採択された「緊急舞台芸術アーカイブ+デジタルシアター化支援事業」。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い困難に陥っている舞台芸術等を支援、収益強化に寄与することを目的に設置され、新旧の公演映像や舞台芸術資料などの収集、配信整備、権利処理のサポートを行います。

-

- Japan Digital Theatre Archives

-

EPADの事業の一環として、早稲田大学演劇博物館が監修・運営を務める特設サイト。EPADに収蔵された1960年代から現在に至る公演映像の情報が検索できます。

- プロフィール

-

- 岡室美奈子 (おかむろ みなこ)

-

早稲田大学演劇博物館館長、文化構想学部教授。文学博士。現代演劇研究、テレビドラマ研究と批評を専門とし、特にサミュエル・ベケット研究で知られる。共編著に『日本戯曲大事典』、『六〇年代演劇再考』など、訳書に『新訳ベケット戯曲全集 ゴドーを待ちながら/エンドゲーム』など。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-