『第74回カンヌ国際映画祭』で脚本賞ほか4つの賞を受賞した、濱口竜介監督による映画『ドライブ・マイ・カー』。

村上春樹の短編集『女のいない男たち』に収録された3つの短編小説に映画オリジナルの展開とストーリーを巧みに織り合わせて生まれた、原作とはまた異なる強度の高い物語――原作を併せて読むと、この映画がいかにさまざまな演出と暗示を伴って練りに練られたものであることを実感いただけるかと思う。

石橋英子はそんな本作の映画音楽を手がけた。独特の緊張感と重みを携えた物語と並走する石橋の音楽は、ドライかつ優美で、寡黙ながらも素晴らしい効果をあげている。本稿では、石橋英子という音楽家が辿った作業過程とその成果である楽曲群、そしてその作家性を通じて、『ドライブ・マイ・カー』という映画に向き合った。

「良質であるが聴かれてはならない」(註1)。

石橋自身も影響を受けたとインタビュー中に語った『映画にとって音とはなにか』(1993年、勁草書房刊)のなかで著者であるミシェル・シオンは、映画音楽における第一の掟をこう簡潔に記した。そしてその二重の要求を、石橋は今回見事にクリアしている。シオンも再三述べたように、映画における音楽の立場は意識されにくいものではあるが、当然、決してイージーなものではない。

映画音楽とは何か? 映画にとって音楽とはどのような存在なのであろうか? そんな途方もない問いを石橋にぶつけてみたが、回答は「ぜひ、その本(『映画にとって音とはなにか』)を読んでみてください」というものにとどまった。映画音楽というものをひと言で語ることは不可能だから、それは仕方ないことだったといまになって思う。

だからこの記事は、石橋英子と聞き手である編集者・ライターの松村正人との対話に、映画音楽というものの前提を補足しながらまとめる必要があった。結果として編集者である私の声がたびたび「闖入(ちんにゅう)」することになってしまった(映像表現的に言うならば「ナレーションが挟まれている」)。それは勝手なお節介ながら、読者のみなさんと『ドライブ・マイ・カー』という映画との精神的な距離がほんの少しでも縮まればと思ってのことなので、どうかご容赦いただきたい(当該箇所を読み飛ばしていただいても成立する記事となっています)。

この文章の最後に、ミシェル・シオンの言葉を再び引用して二人の対話に繋げたいと思う。

常に重要なのは映画全体なのだ。(中略)この映画の全体は、言うまでもなく壊れやすく、雑多な要素の寄せ集めであるが、だからこそ、ある映画作家や意欲的なスタッフ(チームワークでできた傑作もある)の手で一つになり、消えることのない印象を残す時、映画はかくも感動的なのだ。

ミシェル・シオン『映画にとって音とはなにか』P.305より

※本記事は映画『ドライブ・マイ・カー』のいくつかのシーンに対する具体的な言及を含む内容となっております。あらかじめご了承下さい。

「映像自体はお客さんとの距離を保つものになる」。濱口監督が石橋英子とその音楽に求めたもの

松村:『ドライブ・マイ・カー』は素晴らしい映画ですね。『カンヌ国際映画祭』のコンペティション部門に出品されていますが、なにがしかの賞を受ける気がすると思って試写を拝見しました。この音楽のお仕事はどういう経緯で受けることになったんですか?

石橋:スペースシャワーの担当の方から山本晃久さんというプロデューサーの方に私の音楽を紹介する機会があって、その山本さんが監督に推薦してくださって決まったようです。

松村:なるほど、すごいショートカットで決まったと(笑)。とはいえ、つくるには気構えもありますよね。

石橋:そうですね(笑)。はじめて一緒にお仕事をする方だったし緊張しました。

音楽家。電子音楽の制作、舞台や映画や展覧会などの音楽制作、シンガー・ソングライターとしての活動、即興演奏、ほかのミュージシャンのプロデュースや、演奏者として数多くの作品やライブにも参加している。

松村:どのようにつくりはじめたんでしょう?

石橋:監督との最初の打ち合わせでは「割とドライな感じで、リズムがあって、あまり暗くしたくない」というリクエストをいただききました。そのときはまだ監督も撮影前だったのではないかと思います。原作はもともと読んでいたのですが、濱口監督の前作(2018年公開の『寝ても覚めても』)を拝見したりしつつ、まずは映像もないまま脚本だけ読んでつくることになりました。

最初に作ったテーマ曲はハードボイルドな感じだったんですよ。それを受けて監督から「映像自体はお客さんとの距離を保つものになるから、音楽はお客さんとの距離を近づけるものにしてほしい。この曲だとドライな部分が強調されている」という意見をいただききました。

松村:なるほど。音楽までが映像に寄りすぎてさらにお客さんを遠ざけるんじゃないか、と。

石橋:「これは困った」と思いました(笑)。お客さんとの距離を近づける役って苦手な分野かもしれないなあと思ったところで、コロナで撮影が一旦中断したんです。海外ロケが中止になったことで音楽制作もストップしました。

濱口監督の石橋英子へのディレクションは言葉少なげであるが、興味深い。

監督が自ら「映像自体はお客さんとの距離を保つものになる」と語っていたこと、「ドライな感じ」という石橋に伝えた要望から、この映画において音楽は、映像に漂う明確には判別できない繊細な感情を意図的に誘導したり、強化したりするものであってほしくなかったのではないか、ということを窺い知ることができる(暗いトーンを望まなかったこと、「リズム」については後述)。

そのうえで石橋英子の音楽は、スクリーン上の物語そのものとそれを見つめる観客たち、登場人物たちのあいだにある微細な感情の動きや関係性、時間や空間を隔てたシーン同士をつなぐ橋渡しの役割(これは映画音楽の基本的な機能でもある)を担っている。

石橋英子が模索した、『ドライブ・マイ・カー』における音楽の立ち位置・あり方

松村:もともとの舞台設定は広島じゃなくて韓国だったんですよね。

石橋:そのようです。撮影が中断したので映像や脚本に何回も目を通して、「一旦忘れた頃に出てくるメロディーを採用しよう」と決めることができたんです。それがもしかしたら、お客さんとの距離を近づけることなのかなと考えました。

松村:そのとき浮かんできたのは1曲目(“Drive My Car”)のあのメロディーだったんですか?

石橋:最初に浮かんできたものは、5曲目のオープニングクレジットのときの曲(““We'll live through the long, long days, and through the long nights””)ですね。

松村:ちょっとたゆたうような感じの楽曲ですよね。全体的に、メロディーが変奏していく感覚で無理せず自然に広がっていったような印象を受けました。場面ごとに盛り上げる曲、悲しませる曲、楽しませる曲というように無理にタイプ分けするよりももっと自然につくっているんだろうなと。

石橋:そうですね。道を歩いてるときに出てくる鼻歌のようなものがいいかなと思って、制作中はそれをずっと探していたような感じでした。

石橋英子““We'll live through the long, long days, and through the long nights””を聴く(Apple Musicはこちら)

石橋:今回は特に、原作も脚本も読み込んで、映像も何度も見て、映画に入り込まないと作れないものだったから「自分の作品」という感覚があまりないですね。

松村:そうなんですね。比較的ミニマリスティックなつくりですけど、それでも石橋さんの作家性は読み取れると思いますよ。2つの和音の行き来だけでも石橋さんらしい動きを感じます。

石橋:達久さん(ドラマーとして楽曲に参加した山本達久)も「英子の音楽だってわかる」って言ってくれたんですけど、この作品が求めているもの、自分の心や頭で鳴っているもの、出来上がってこようとしているもののそれぞれの距離感を考えさせられました。

映画のなかに馴染んで目立ちすぎず、誰か人物というより作品に流れる空気感みたいなものとつねに一緒にいる感じを探っていくようなつくり方だったのでかなり悩んだし、時間もかかりました。そうしてできた曲を監督に聴いていただき、このラインに沿って制作していこうということになりました。

「音楽が『映画音楽』となる時とは、まさにそれが映画の中に存在する時であり、それが映画の中に存在しなくなった瞬間、そうではなくなる(ただし思い入れや連想は別だ)」(註2)。

ミシェル・シオンは映画において音楽が果たすさまざまな機能や役割を論述しつつも、上記のように「映画音楽」の音楽的定義は存在しないとした。映画のために書かれた音楽がその真の価値を発揮するのは、その音楽が映画のなかにあるときであるから、石橋が「自分の作品」という感覚があまりないと語ったのは、映画音楽というものに対して誠実に向き合った結果であるのかもしれない。

濱口竜介監督は、映画音楽のどんなところにこだわりを見せているのか?

松村:参加メンバーは、ジム・オルークさん、山本達久さん、須藤俊明さん、マーティ・ホロベックさん、あと波多野敦子さんですけど、どういったように制作は進めましたか?

石橋:オープニングとエンディングのテーマの録音のときは、簡単な譜面を用意しました。あとは、ドラムを何パターンか叩いてもらって、それを家に持ち帰り、宅録で構築していったものもあります。

達久さんと私は音楽体験をたくさん共有しているので、たとえば「チャールズ・ヘイワード!」とか「ケヴィン・ゴドレイ!」とか「ミック・フリート!」と叫ぶだけでどういうパターンを叩いてほしいのかというのが伝わるのです(笑)。これらのドラマーの名前はただのきっかけみたいなもので、そんな指示で彼らの真似ではない達久さんだけのリズムが聴こえてきます。本当にありがたいです。

石橋:あと今回はサウンドトラックを制作するようなつもりでレコーディングしていたので、テンポを変えたり、楽器を代えたり、即興的にセッションしながらアレンジを変えたものをいっぱい録音して、それは映画のなかでも使われています。ジムさん、達久さん、マーティさん、須藤さん、波多野さんでなければあんなにたくさん録音できなかったと思います。

みんなで録音しながらも「あ、ちょっと待って、いま別のフレーズ作るから」とひとりで考える時間を挟んだりできたのもよかったです。

松村:同じ譜面からできた別のバージョンがいくつかあるんですか?

石橋:ほとんどがそうです。そうは聴こえないようにできていますが、全部がオープニングテーマとエンディングテーマの2曲から派生してます。

石橋英子“Drive My Car (the important thing is to work)”を聴く(Apple Musicはこちら)

松村:たしかに、大きくみると変奏曲と言えますよね。ちょっとリズムが強めの1曲目や4曲目、あと10曲目みたいなパターンと、5、9曲目みたいなパターンのバリエーションでできている。

石橋:そうなんです。オープニングとエンディング、そのほか音楽が必要な箇所の指示をいただいていたのですが、監督自身にタイミングなどのこだわりがあると思ったので、基本的には私は大量にいろいろなテーマのパターン、アンビエント素材のデータをお渡しして、どこで何を使うのか、そこはおまかせしていました。そして、その結果、すごく効果的に大事な場面に使っていただいたと思っています。

松村:かかるタイミングもそうですし、引っぱり方が上手でしたね。

石橋が語ったように、濱口竜介はその映画づくりにおいて音楽というものを、つねに明確な必然性のもとに扱っている印象を受ける。

たとえば前作『寝ても覚めても』において、濱口監督はtofubeatsが手がけた音楽を単に雰囲気の演出のためではなく、主要人物である朝子(唐田えりか)と麦(東出昌大)、そして亮平(東出昌大)の関係や感情を表現するように注意深く使用している。

具体的に、同作のメインテーマといえる“netemo sametemo”という楽曲の使われ方に着目したい。この楽曲は同作のなかでたびたび登場するが、冒頭の朝子と麦が出会い恋に落ちる冒頭のシーンと、亮平からのプロポーズを受けた直後の朝子の前に麦が突然現れるシーンでは、全く異なる意味合いを持ってスクリーン上に響く。この二つのシーンで同じ音楽を使っていることが意図的であるのは明白で、使われるシーンによって音楽の印象が大きく変わることからも、映画における音楽が使われるタイミングの重要性を感じていただけるだろう(『寝ても覚めても』はNetflixやプライム・ビデオでも視聴可能なので、気になった方は音楽に注目して見ていただけると発見があるかと思います)。

なお、濱口監督との対談でtofubeatsは「実際のところ、最初のオファーは半分丸投げでしたよね(笑)」と語っているが(註3)、濱口自身は楽曲そのもの以上に「その楽曲を使用する箇所」に映画監督としての最大限のこだわりを発揮しているように思われる。ミシェル・シオンは映画音楽における「最重要問題」について以下のように述べている。

「ふつう映画音楽でもっとも重要なのは、いつ始まるかーーそれが始まる場所、そしていつ終わるかーーそれが終わる場所ということ、つまり、どの場面でそれが聞こえ、どの場面でそれが聞こえなくなるかということだ。これは、映画音楽自体の価値と同様に重要なことだ」(註4)

石橋英子の楽曲と濱口監督の音楽に対する姿勢が対話するように、スクリーン上で物語は展開する

松村:濱口監督の意図もあるんでしょうけど、車の走行音はじめさまざまな音が印象的に残る映画ですよね。

石橋:車の音とか船の音、カセットテープから流れる家福音さんの声がとても素敵なのです。野村みきさんというミキサーの方、伊豆田廉明さんという録音の方のおかげです。監督自身も「映画のなかの音の位置」みたいなことをよく考えてらっしゃる方だと思うので、音楽がそれらの音の一部として機能することができたんです。そのことにとても助けられました。

松村:「助けられた」って言い方をされましたけど、監督の音のつくり方 / デザインと石橋さんの音楽が対話しているような映画だなって思いましたよ。

石橋:そうなったらいいなという感覚ではありました。登場人物や風景、車の音とかと一緒に流れているものだったらいいなと思っています。

松村:今回の楽曲にも、カセットをカチャカチャって入れる音や、車のドアをバタンと閉める音のような映画のなかの音を使っていらっしゃいますよね。印象的な音の場面を気にして石橋さんは音楽をつくったんだなと思いました。

石橋:そうですね。自分もフィールドレコーディングしたものを音楽に取り入れたりしますが(Bandcampで発表された“For McCoy”など)、今回は逆にそれらの音に自分の音楽が取り入れられていくという捉え方でした。映画音楽に限らず、音というものの捉え方を、毎回ちゃんと考えたいですね。歌モノも電子音楽でも、一つひとつの音をちゃんとつくりたいし、そういう音で構成された作品を出していきたい。

映画において音楽はどのような立場に置かれているのか?

松村:作品によってさまざまだとは思うのですが、石橋さんはアニメ映画も含めて6本の映画音楽を担当されています。

石橋:そうですね。

松村:映画に対する音楽のあり方について、考えるところもあると思うんですけど。

石橋:作品が変われば音楽の置かれる立場も全然違ってきますし、それは自分のなかで毎回すごく考えます。ミシェル・シオンの『映画にとって音とはなにか』という本を読んで得たことは大きいですね。

たとえば、人が道を歩いているシーンがあったとして、スクリーンで鳴っている音は必ずしもそのときに録られたものではないじゃないですか。

松村:ええ、「生の音」(映像撮影と同時に録音された音)ではなく、編集の段階で足された音が使われていることも多いですよね。

石橋:映画における「音楽」も、映画という物語とは別の領域で鳴っている場合がある。

松村:映画のなかで実際に演奏される、たとえばレコードやスマホとか、スクリーン上の物語と時間的にも空間的にも同じ場面にある音響装置から聞こえてくるもの以外の音楽。

石橋:そういうときの音楽の立場は、何かに置き換えられていることがあるんですよね。たとえば感情に沿うものだったり、光とか影を表すものだったりする。映画音楽って作品が違えば、音楽が置かれている立場も変わるから、毎回根本的な考えに立ち返ってつくらないといけない気がします。

松村:音楽が作品のどの領域にあって、どこから響いてくるのかが毎回違うわけだから。

石橋:そうです。

松村:それを一つひとつ考えると迷宮的になっていくというか、ループに陥っていきませんか?

石橋:そうなんです。手も足も出ない、みたいな感じになるときもありますね(笑)。

石橋英子““We'll live through the long, long days, and through the long nights” (SAAB 900)”を聴く(Apple Musicはこちら)

映画における音楽がもたらす演出効果について

松村:劇伴というもののあり方において「音楽がどこから鳴っている」のかということ、そしてその働き方は大きな問題ですよね。

石橋:そうなんですよね。濱口さんはそこに気をつけていらっしゃるんじゃないかなと私は思うんですよね。映画のなかでも終盤の車の走行音と沈黙の対比など、不思議な効果を生み出している部分が多いと思います。

そのミシェル・シオンの本には『プレイタイム』(1967年)というジャック・タチ監督の映画の話があって。その映画には「音の出ないドア」っていう商品が出てくるんですけど、音が出ないことの意味自体も映画の音として捉えて、音に私たちの脳が騙されていること自体がギャグになるような使い方がされているんです。

松村:防音素材でできたドアが出てきて、そのドアを力一杯閉めても一切音がしないっていうシーンがあるんですよね。周りの音は普通に聞こえているにも関わらず、ドアの音だけ聞こえないからシュールで笑える。

石橋:そうです。それが『プレイタイム』という映画作品の音のあり方なんだって書いてありました。また、これは本には書いてないのですが、ファスビンダー(ヴィム・ヴェンダースらとともにニュー・ジャーマン・シネマの担い手とされる、ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー)の映画を見たときに、「ここでこんな音楽かかるの?」というような使い方によって、すごく新鮮な気持ちで人間の感情というものに対峙させられた経験がありました。思考停止からほど遠い音楽のあり方だと思いました。

石橋:そういったことを『ドライブ・マイ・カー』の音楽をつくるときに考えさせられました。音楽自体の使われている時間は少ないと思うんですけど、監督は音楽を使う場所も厳密に考えてくださったと思うし、私自身が「つくってよかった」って思えるような使い方をしてくださったんですごく嬉しかったです。

『ドライブ・マイ・カー』において濱口監督が取り入れた音楽演出の例を紹介したい。それは原作『女のいない男たち』に収録された短編「シェエラザード」の要素を『ドライブ・マイ・カー』という物語の重要な要素として印象的に導入するシーンでのこと。

「私の前世はやつめうなぎだったの」ーーセックスのたびに興味深い物語を語る女性という「シェエラザード」の設定が、この映画では家福の妻である音に取り入れられている。前夜にその話を聞いた家福がYouTubeでやつめうなぎの動画を見ている背後では、音飛びして同じ箇所をループするレコード(“Mozart / Rondo K.485 in D major”)が登場する。このループして同じ箇所を繰り返すレコードは、音が前夜に語った話には続きが存在していることを暗示しているようにスクリーン上で響く。そしてその暗示は、高槻(岡田将生)によって現実のものとなる。

「音楽そのものは説明的であるべきではない気がする」

松村:映画音楽をつくるにあたって、石橋さんが気にしてる映画音楽の作家っています?

石橋:『コールガール』(1971年)、『パララックス・ビュー』(1974年、ともに監督はアラン・J・パクラ)の音楽を作ったマイケル・スモールが大好きです。あとジャック・ニッチェ(『エクソシスト』や『スタンド・バイ・ミー』に関わった音楽家)。

物語から受けた印象の音への置き換え方がすごく冷めてるというか、距離感が絶妙なんですよね。作品から遠いわけでもなく、ちゃんとメロディーもあって、物語から逸脱せずに、音を通じて考えたり物語に集中させてくれるような。

松村:でも、そんなに主張しているわけでもないんですよね?

石橋:そうです。

松村:それは理想的な感じがしますね。演出効果であるとか、情景描写であるとか音にはいろんな役割がありますよね。特に映画音楽は機能的なものですけど、石橋さんのなかでどうありたいと考えていますか?

石橋:説明するものであるべきでないと思うんですよね。

松村:それはつねに自分に禁じてらっしゃること?

石橋:そうですね。説明しちゃうと奥行きがなくなっちゃうから。

松村:さっき言った距離感というのは奥行きのことなんですかね?

石橋:そうだと思いますね。映画を体験することは無限の可能性を秘めていると思うのです。その映画を見たことによって、その人の人生が変わるかもしれない。そういう体験に対して音楽そのものは説明的であるべきではない気がするんですよね。

松村:説明することが貧しさにつながることもあると。

石橋:映画も音楽も、つくってる側がもっと謎を投げかけていいと思うんです。

松村:共感とか、喜怒哀楽を方向づけてくれるものを受け手側も望んでいる場合も最近は多いじゃないですか。

石橋:そうなんですよね。SNSもあるし、みんな説明してくれることも期待してる。それでみな自分たちの首を締めている。

石橋英子“Drive My Car (Cassette)”を聴く(Apple Musicはこちら)石橋英子““We'll live through the long, long days, and through the long nights” (Oto)”を聴く(Apple Musicはこちら)

松村:そういう意味では石橋さんの音楽って本当に広い階調の、グラデーションや広がりのなかにある音楽だと思うんですよね。どういった感情を表現しているのかという押しつけがない。

石橋:だから作品が売れないのかもしれない(笑)。ある程度は説明したほうが売れると思うのですが。

松村:「ある程度は説明しなきゃ」ってやってるうちにだんだん説明するのが普通になって……って感じになっているというか。ドラマとか映画とか、伏線をいかに回収するかってことをみんなが言い過ぎている気がしますよね。

石橋:そうですね。

石橋英子“Drive My Car (The truth, no matter what it is, isn't that frightening)”を聴く(Apple Musicはこちら)本作の映画音楽は、“Drive My Car”と““We'll live through the long, long days, and through the long nights””の二つのテーマに大きく分けられ、1曲目と5曲目を除き、それぞれの楽曲のモチーフが括弧づけで示されている。

石橋の手がけた楽曲たちは奥ゆかしいが、曲名で示されたモチーフと楽曲そのものから見えてくることがいくつかある。たとえば濱口監督が指定した要素である「リズム」(ドラムなど打楽器の演奏)が存在しない3つの楽曲。“Drive My Car (Cassette)”(3曲目)と““We'll live through the long, long days, and through the long nights” (Oto)”(7曲目)と“Drive My Car (The truth, no matter what it is, isn't that frightening)”(9曲目)の3曲は、どれも家福の妻である音に関係のある楽曲と考えられる。

特に興味深く、印象的なのが「Oto」だ。この楽曲には、サーブ900のサンルーフを開けて家福とみさきが2人で煙草を吸うシーンの音がさりげなく挿入されている。サーブ900は家福にとって音との記憶が刻まれた長年大事にしてきた愛車で、みさきに専属ドライバーを任せる際にも車内での喫煙を禁じていた。

当該シーンは家福にとって自らの過去を振り切ろうとする、あるいは真実に向き合おうと心に決めた瞬間でもあったのではないか。続く“Drive My Car (Kafuku)”(8曲目)の希望に向かって進みはじめるようなトーンも、この見方を後押ししているように受け取れる。

「Cassette」は言うまでもなく、家福の未来を暗示するように『ドライブ・マイ・カー』の物語にオーバーラップする演劇作品『ワーニャ伯父さん』の台詞を朗読する音の声を収録したものを指し、「The truth, no matter what it is, isn't that frightening(真実は、どんなものであっても、それほど恐ろしいものではない)」とは、家福が音の残した秘密(真実)から解き放たれることを示唆しているようでもあり、実際にこの楽曲はピアノのアルペジオを軸とした静かな開放感を感じさせるものとなっている。

楽器演奏に加え、ミックス・マスタリングを手がけたジム・オルークから石橋が受け取った言葉

松村:今回みたいに映画音楽をやるにあたって、ジムさんと話したりするんですか?

石橋:しますします。私が悩みすぎているときに「大丈夫、大丈夫。考えないときに出てきますよ」って言ってくれたりしました(笑)。

石橋英子““We'll live through the long, long days, and through the long nights” (And when our last hour comes we'll go quietly)”を聴く(Apple Musicはこちら)

松村:10曲目、こういうジムさんのギターは久しぶりに聴くなと思いました。

石橋:ジムさんのギターいいですよね! 濱口監督も学生のときにジムさんの音楽を聴いていたとおっしゃっていました。私、ジムさんのギター大好きなので、もっと弾いてほしいです。

石橋英子の音楽の原動力となる、ある強い感情

松村:今回のような映画音楽ではつくる対象があるわけですけど、自分で何かをつくろうとするとき石橋さんのなかできっかけが芽生える特定のパターンはあるんですか?

石橋:あんまりないんです。「やらなきゃ」って思ってたら浮かんでくる感じです。イメージはあっても、実際作業になかなか入れないこともあって、お菓子食べたり(笑)。

松村:わかります(笑)。私も「原稿書かなきゃなー」と思いながらつい掃除したり。

石橋:そうそう(笑)。

松村:ミュージシャンのなかには楽器をつねに触っている人もいますけど、石橋さんはいかがですか?

石橋:全然触りません(笑)。でもシンセは触っていて楽しいですね。

松村:ピアノじゃなく?

石橋:そうです。子どもがおもちゃ屋とか楽器屋で鳴らしてるのと同じです(笑)。

松村:アイデアの糸口が出てくるのは、フレーズそのものよりも響きに引っ張られて出てくるものですか?

石橋:そうですね。歌モノだったら言葉が先に浮かんでくるという場合もあります。でも私は、やっぱり怒りがモチベーションになってるところがあるかもしれない(笑)。

松村:それは世の中の不正なこととか理不尽なものに対するもの?

石橋:世の中っていうよりも、自分も含めて人間の愚かなところに怒ってるというか。理不尽さもそのものじゃなくて、理不尽なことが理不尽なものとして扱われていないことに対して怒ってる感じですね。それって言葉ではうまく説明できないからこそ、音楽つくるときのモチベーションになってきたのかもしれないです。

松村:おもしろいですね。

石橋:歌詞を書くときにある意味そういう感覚を利用してることもあります。私が喫茶店に行って歌詞を書こうとするのは、そういうことなのかなと。別にその人に恨みがあるとかそういうことじゃなくて、人間が見えるところにいると自分の怒りを思い出すことができてそれが歌詞になってる気はします。

石橋が創作者として見つめる、家福が抱える「怒りのようなもの」

松村:言葉で説明できない怒りも、音楽でなら昇華できるんだって気づいたから音楽をはじめたんですか?

石橋:そうではないですね。気づいてみればという感じです。

松村:自分の根本的な人間観が原動力になってると。いまもそういうきっかけで曲が出てくることもありますか?

石橋:それがスイッチになっているというより、つねにそういうものがあるから音楽をつくれています。

松村:でも石橋さんの音楽は、怒りを表出してるものとして受け止められていませんよね?

石橋:はい。

松村:そのことについては別に何とも思わないですか?

石橋:全然思わないです。怒りが土台になっているとは思いますけどそれを理解してもらいたくてつくっているわけではないので。

こういう感覚は音楽をつくりはじめる以前から拭えないもので、バンドやっていたときも、ドラムやってたときも結局根本的な怒りみたいなものがパワーになってたと思うのです。

松村:楽器を演奏するときこそ大きいでしょうね。

石橋:そうですね。やっぱり言葉にするときは自分のなかでフィルターを通すから、怒りみたいなものは結果表面的に消え去っている可能性はありますよね。楽器演奏のほうがダイレクトかもしれないです。

松村:なるほど。きっといろんな楽器でアウトプットする原動力はそこにあるわけですね。

石橋:きっとそうだと思います。

松村:『ドライブ・マイ・カー』の音楽をつくったときは、何か具体的な怒りにフォーカスしたわけじゃないんですよね?

石橋:音楽を生み出す基本的な原動力と表現の内容ってまたちょっと違うと思います。主人公の家福はある種の怒りを抱えていてどうやって表現していいのかもわからないまま奥さんが亡くなった。でもそういうものを秘めているからこそ、家福をとりまく世界ができてるとも言えると思うのです。

「うちの奥さんがほかの男の腕に抱かれている情景が頭を離れなかった。いつもそれが蘇ってくるんだ。まるで行き場のない魂が天井の隅っこにずっと張りついて、こちらを見守っているみたいに。妻が死んで時間が経てばそんなものはやがて消えてなくなるだろうと思っていた。でも消えなかった。むしろ前よりもっと気配が強くなったくらいだ。僕としてはそれをどこかにやってしまう必要があった。そのためには、自分の中にある怒りのようなものを解消しなくてはならなかった」(註5)

原作で家福は自らの抱える「怒りのようなもの」をこのように表現し、運転席でハンドルを握るみさきに打ち明ける。そしてその「怒りのようなもの」は憑きものが落ちたみたいにあるとき急にどうでもよくなった、と。

映画と原作では家福の年齢設定が異なり、妻を亡くした喪失の受容度合いも異なっていることが推察でき、映画においては、原作では描かれなかった家福の抱える「怒りのようなもの」を取り払う過程が描かれているのではないか……そんなふうに見ることもできる。それゆえに暗くてリズム(ドラムなど打楽器の演奏)の希薄な停滞感のある音楽ではなく、リズムがあって前進感のある音楽を監督は必要としたのかもしれない。

原作でみさきが自らを重ねた『ワーニャ伯父さん』の登場人物であるソーニャにはこんな台詞がある。

「ーー大切な、たった一人の私の伯父さん。お願い、返して。あたしたちのことを想ってこの悲しみを耐え抜いて」(註6)

『ドライブ・マイ・カー』によって石橋英子にもたらされた意外な感覚

松村:今年に入ってからもBandcampにいくつか音源をあげていますけど、何かいま手がけてる作品はありますか?

石橋:いくつかあります。

松村:もう次の制作をはじめているんですね。

石橋:ちょっとずつはじめてます。レコーディングは来年になっちゃうかもしれないですけど今年中に全体が揃う感じまでできたらいいなと思ってます。でもそれも去年くらいからずっとやってるんです。

松村:いい具合に進めていけそうですか?

石橋:この『ドライブ・マイ・カー』の音楽をつくったときに「あ、こういう気持ちで自分の作品に対峙してもいいかな」という気持ちが生まれてきたんですよね。

自分はこれまでは根詰めて「思いついたらすぐつくらなきゃ」という感じだったんですけど、そうじゃなくて一度忘れたり、ちょっと置いといて、忘れてるけど考えてるって状況に自分を持っていってやっていきたいなって思ってます。

松村:歌モノは完成形が頭のなかにあってそれをかたちづくっていく感じがあるんでしょうね。

石橋:そうなんです。でもここ最近そういうつくり方だけじゃないなって思いはじめてきました。

松村:じゃあ、次から音楽自体も少し変わってくるかもしれないですね。

石橋:はい。少し自分に対していい加減になるというか、そういう自分を少し放っとく感じでやってます(笑)。でも「一旦気が抜けたらあんたダメでしょ!」みたいに自分で思うところもあるので、なんとか今年中にかたちにできたらいいなと思ってがんばります。

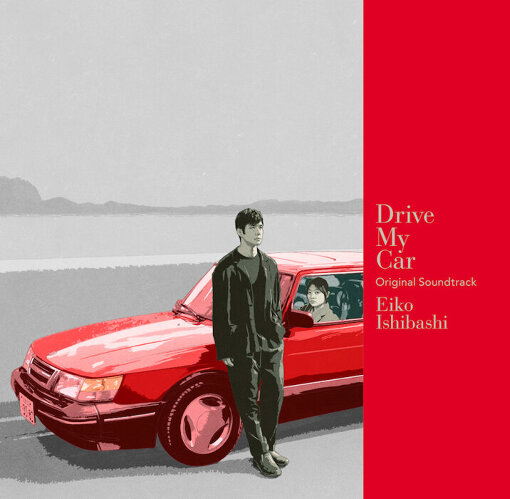

石橋英子『Drive My Car Original Soundtrack』ジャケット(Amazonで見る / Apple Musicで聴く / Spotifyで聴く)

『ドライブ・マイ・カー』本ビジュアル ©2021『ドライブ・マイ・カー』製作委員会(サイトを見る) / 関連記事:カンヌ4冠『ドライブ・マイ・カー』の誠実さ 濱口竜介に訊く

編註と参考文献

▼註

註1:ミシェル・シオン『映画にとって音とはなにか』P.154より

註2:同上 P.149より

註3:HOUYHNHNM「映画『寝ても覚めても』 tofubeats ☓ 濱口竜介 言い訳しないものづくり論 。」(外部サイトを開く)

註4:ミシェル・シオン『映画にとって音とはなにか』P.149より

註5:村上春樹『女のいない男たち』「ドライブ・マイ・カー」P.66より

註6:『ドライブ・マイ・カー』作品資料、ストーリー紹介より引用

▼参考文献

ミシェル・シオン『映画にとって音とはなにか』(1993年、勁草書房刊)(サイトで見る)

村上春樹『女のいない男たち』(2016年、文藝春秋)(サイトで見る)

- 作品情報

-

- 『ドライブ・マイ・カー』

-

2021年8月20日(金)からTOHOシネマズ日比谷ほか全国で公開

監督:濱口竜介

脚本:濱口竜介、大江崇允

音楽:石橋英子

原作:村上春樹『ドライブ・マイ・カー』(文春文庫『女のいない男たち』所収)

出演:

西島秀俊

三浦透子

霧島れいか

パク・ユリム

ジン・デヨン

ソニア・ユアン

ペリー・ディゾン

アン・フィテ

安部聡子

岡田将生

上映時間:179分

配給:ビターズ・エンド

- リリース情報

-

- 石橋英子

『Drive My Car Original Soundtrack』(CD) -

2021年8月18日(水)発売

価格:2,750円(税込)

PECF-1185 / NWM-0051. Drive My Car

2. Drive My Car (Misaki)

3. Drive My Car (Cassette)

4. Drive My Car (the important thing is to work)

5. “We'll live through the long, long days, and through the long nights”

6. “We'll live through the long, long days, and through the long

nights” (SAAB 900)

7. “We'll live through the long, long days, and through the long nights” (Oto)

8. Drive My Car (Kafuku)

9. Drive My Car (The truth, no matter what it is, isn't that frightening)

10. “We'll live through the long, long days, and through the long nights” (And when our last hour comes we'll go quietly)

- 石橋英子

- プロフィール

-

- 石橋英子 (いしばし えいこ)

-

音楽家。電子音楽の制作、舞台や映画や展覧会などの音楽制作、シンガー・ソングライターとしての活動、即興演奏、他のミュージシャンのプロデュースや、演奏者として数多くの作品やライブにも参加している。ピアノ、シンセ、フルート、マリンバ、ドラムなどの楽器を演奏する。近年では海外フェスティバルへの参加や海外レーベルからの作品リリースなど活動範囲は多岐に渡る。これまでに映画『夏美のホタル』(2016年、廣木隆一監督)、『アルビノの木』(2016年、金子雅和監督)、アニメ『無限の住人-IMMORTAL-』(2019年)、劇団マームとジプシーの演劇作品、シドニーのArt Gallery of NSWの『Japan Supernatural』展などの音楽を手がける。

- フィードバック 23

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-