Twitterでのつぶやきが評判を呼び、書くつもりのなかった小説『ボクたちはみんな大人になれなかった』がベストセラーになった燃え殻さん。本業のテレビ美術制作の仕事と並行しながら執筆を続けていましたが、コロナ禍とともに休職。そんななか2020年7月に、人生の記憶の断片をつづったエッセイ集『すべて忘れてしまうから』を上梓しました。

「コロナ禍で書くことと向き合った」という燃え殻さんに、専門学校生の頃からよく訪れているという神保町で、コロナ禍での意識の変化や街の移り変わり、書いている新作のことについてもうかがいました。

※本記事は『HereNow』にて過去に掲載された記事です。

好きなのは『エチオピア』の、辛さ15倍の野菜カレー、豆サラダつき。

―神保町にはよく通われているそうですが、コロナ禍ではどのような変化を感じられましたか。

燃え殻:神保町には、本屋をコンセプトにしたきれいなビジネスホテルがひとつあるの、知っています?

―知らないです。

燃え殻:一泊7,000円くらいだったかな。そこによく泊まっていまして。ホテルで執筆するときは、いつも神保町か、新大久保か、横浜中華街。中華街は、横浜の菊名というところに実家があって、そっちに行くついでに寄るんですけど。

燃え殻さん

燃え殻:神保町にもちょこちょこ来ていて、先日刊行したエッセイ『すべて忘れてしまうから』の連載中にも来ていたんですけど、緊急事態宣言のとき、古本屋が東京都の休業要請を受けて、全部閉じたんですよ。それで本当に静かになっちゃってね。ぼく、『エチオピア』(神保町で有名なカレー屋)によくカレーを食べに行くから、その道すがらに見ると古本屋はずっとシャッターが降りていて。

―神保町で数あるカレー屋のなかでも、『エチオピア』がお好きなんですね。

燃え殻:大好きです。胃がもたれないから。

―『エチオピア』は辛さが何倍というふうに選べますよね。

燃え殻:ぼくが好きなのは、15倍の野菜カレー、豆サラダつき。他のカレー屋に行かないんですよね、美味しいところいっぱいあるのを知っているんですけど。神保町に来たら絶対『エチオピア』です。1日2回。

―(笑)。

燃え殻:もともと神保町って夜、早いんですよ。静かで。でも、緊急事態宣言のときはもっと閑散としちゃって、寂しかったです。『スヰートポーヅ』(有名な餃子店)も閉業してしまいましたよね。洋食屋の『キッチン南海』の閉業は、ビルの老朽化が原因だと聞きましたけど。

単行本になるときに初めて、「ぼくはものを書いている」という心境になれた。

―新刊の執筆はホテルでしていたんですか。

燃え殻:ホテルでしていました。もともとが週刊連載のエッセイだったので、部屋にばーっと、連載のときのカラーコピーを並べて、順番をいろいろ変えてみたり。改稿しては、もう一回全部並べてみたり。そんなことばかりずっとやっていて、楽しかったです。本当に、人に会わない日々でしたね。

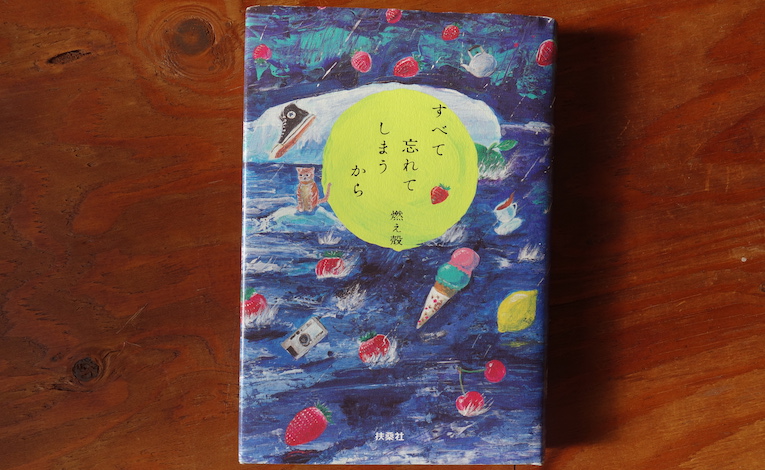

燃え殻さんの最新エッセイ集『すべて忘れてしまうから』

―心境の変化はありましたか。

燃え殻:緊急事態宣言のあいだ、みんな人に会えないからつらいと言っていたけど、ぼくにとっては通常運行だったんですよね。あれ、あんまり困らないぞ、みたいな。コロナ禍じゃなかったときから、朝にコンビニで1日分の飯を買っていたりしていたんで。

エッセイを書く人のなかには、ネタがなくて困ったと言う方もいますが、ぼくが書いているのって「昔こんなことあったような気がする」みたいなことなんですよね。だから、極端な話、この世が終わっても書ける。「昔、地球には緑があったんだ」くらいの話だから(笑)、何にも困らなかった——って言っちゃいけないのかな、でも困らなかったんだよなあ。以前からコロナ禍みたいな生活をずっと送っていたんだなと。そして休職しちゃった。

―休職の理由のひとつには、もっと本を書きたいという気持ちがあったそうですが、その気持ちには何かきっかけなどがあったのでしょうか。

燃え殻:それまで朝のワイドショーの美術制作とか、夜中3時の会食打ち合わせとかをやりながら週刊連載していたのが、休職になって。一転、本の出版だけに集中することになったんです。だから向き合ったんですよ。向き合うの遅いですけど(笑)。

単行本になる、というときに初めて、「ぼくはものを書いている」という心境になれた。連載のあいだはとにかく入稿しなきゃいけないという気持ちが強くて。規定の行数が決まっていて、その行数をとにかく埋めて納品している感覚だったんです。

単行本になるときに、行数から開放されたわけですよ。伸ばしても良い、削っても良い。好きなようにしてくださいという状況のなかで、神保町のビジネスホテルに籠もって書いていたら、「あれ、ぼく、ものを書きたいな」と。いまさらですか、と編集者に言われてしまいそうだけど、初めて向き合えた気がしたんです。

小説って何だろう、エッセイって何だろう、とかアホみたいなことを、ずっと考えていたんです。

―書くほかに、読書もされましたか。

燃え殻:ぼく、「ふだん本は読まない」ってずっと言っていたんですけど、読むようになっちゃって。

お酒を飲まなくなったんですよ。人が集まる飲み会もコロナでしなくなったし、お店もこのあいだまで22時閉店だったじゃないですか。ぼく、コンビニで酒を買って一人で飲むとか、一回もしたことなくて。人がいないと飲まないんです。

だから酒を飲むんじゃなくて、本を読むようになりました。読みはじめたら面白くなって。白石一文さんの作品は、ほとんど全部読んじゃいました。あと金原ひとみさんとか。金原さんとは先日対談させてもらったんですが、その前から好きで、読んでいて。

―読まれるのは、小説が多いんですか。

燃え殻:小説って何だろう、エッセイって何だろうとか、アホみたいなことをずっと考えていたんです。金原さんを読んでいて思ったのが、小説とエッセイのネタが基本的に同じだということ。どの作品にも、希死念慮が濃厚に漂ってるんですよ。

金原さんが最近出された『パリの砂漠、東京の蜃気楼』というエッセイ集も、夫とお子さん2人と、家族でフランスに住んでいたんだけど、鬱々と死にたいと思って日本に帰ってきて、でもやっぱり日本も辛いという話。どこにいようが、子どもがいようが、結婚しようが、辛い、みたいな。天晴れだなと、尊いなと思って。子どもができて丸くなる、とかないんですよ。

ぼく、ひとりの作家さんの本を全部読むってことをあまりしたことがなくて、でも中島らもさんや大槻ケンヂさんはほとんど読んでいました。大槻さんも、小説とエッセイのネタが一緒なんですよ。エッセイで書いた何かのネタが、別の小説になったり。

金原さんの作品を読んでいて自分が感じたのは、エッセイの場合、一人ひとりの登場人物があっさりしている。要するに記号なんです。「ミホは小学校からの友達で」くらいしか書かない。いっぽう小説では、エッセイの構成をよりしっかりさせて、物語性を高め、登場人物にも「ミホにはどうしても言えない過去があった」とか造形描写を入れて、立体化していく。

―そのやり方だったら、ぼくにも書けそうな気がしてきました(笑)。

燃え殻:エッセイと小説、両方出していて、両方面白い作家が好きなんです。らもさんとかも、もちろんそうですけど。自分もそうなりたくて、今回エッセイを出したのがあって。

ぼくは、「今回のはダメだったね」と言われてもいいから、小説もエッセイも書き倒したい。そのなかに、たまにでも「あれは面白かったね」というのがあればいいなって。らもさんとか、大槻さんとか、活字の敷居を漫画くらいにまで下げてくれて、活字から離れている人間をぐっと引っ張ってくれた人たちがいたから。ぼくもそんなふうになりたいな、と思うんです。

「もしこんなことがあったら……」って書きながら、心の穴を自分で埋めるしかない。

―燃え殻さんにとって、文章や小説を書く目的って何ですか。

燃え殻:自分に対しての慰安ですよ。仕事をしているときから、とにかく生きづらくてね。SNSが、ひとつの息抜きになっていたわけです。全然違うところで、全然違う生活をしている人がいるんだな、と。

10年くらい前のTwitterは、誰かに怒りをぶつけるような場所じゃなかったですから。「インスタ映え」みたいな文化もなかったし。何でもないことを言う——「パスタなう」じゃないが、それに限りなく近いような、牧歌的な世界があって。「今日友達に会ったんだけど、また会いたい」とか。「宮沢りえ、かわいい」とか。

仕事中に見ていると嬉しかったんですよね、楽しくて。慰安だったんです。書くということはそれに近いものがある。本当に延長線上にあるんですよ。いまはむしろ、Twitterじゃなく紙の媒体に書くほうが炎上しないし、自分をさらけ出せる。あの頃のTwitterに似た気持ちで書けていますね。

―燃え殻さんの文章って、いろんな世代の人の琴線に触れるという話をよく聞きます。そういうのは自分なりに、思い当たる理由はありますか。

燃え殻:小説を読んでいるときに、作者が小説のなかで照れているのを感じてしまうことがあるんですよ。もっと言えば、格好つけたい気持ちというか。

ぼく、まったくないんですよ。赤塚不二夫さんは、つねに自分が一番バカだと思って人に接しているとおっしゃってましたが、ぼくも本気でそう思っていて。だいたいぼくが一番頭悪いだろうなって思うんですよ、どこに行っても。だからあとは自分に正直に、最初に脱ぐしかない。

「燃え殻の言っていることわからんでもないよ」と、女子高生とか、大学教授とか、サラリーマンの人が、思ってくれているとしたら嬉しいです。でも、自分ではよくわからない。意識してないんです、本当に。

いまさら格好つけてもどうにもならない、という気持ちがつねにあります。すでに懲役1,200年だし、みたいな(笑)。潰れた専門学校を出て、エクレアの工場で働いて、いまはテレビの美術制作の裏の裏で、ADに怒られてるわけで。そんなやつが、「物書きっていうのは〜」なんてえらそうに言ったら、後ろからタライ落ちてくるよね、と。

―これから書きたいと思っているものを教えてください。

燃え殻:いま、新潮社の『yomyom』で『これはただの夏』という小説を連載中なんです。ぼく自身はこのままだと、子どもと縁のない人生になりそうなので、そんな自分への慰安の意味も込めて、子どもに縁のない男性が近所の子どもと交流する話を書いています。ダメすぎる男の、まったくバズりそうにもない話ですが(笑)。

書きたかったんだね。実際には子どもを育てることはできない、まあ、でも生きちゃっているし、もしこんなことがあったら……ってことを書きながら、心の穴を自分で埋めるしかないんですね。

- プロフィール

-

- 燃え殻 (もえがら)

-

1973年生まれ。テレビ美術制作会社で企画、人事担当。新規事業部立ち上げの際に、日報代わりに始めたTwitterが、フォロワー数24万人を超えるアカウントになる。著書に『ボクたちはみんな大人になれなかった』(新潮社)、『すべて忘れてしまうから』(扶桑社)。

- 神田桂一 (かんだ けいいち)

-

1978年生まれのライター、編集者。週刊誌『FLASH』記者、ニコニコニュース編集部記者を経てフリーに。『スペクテイター』『POPEYE』『ケトル』『DANRO』『yomyom』などに執筆。現在、台湾のサブカルチャーに関する単行本を執筆中。

- フィードバック 2

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-