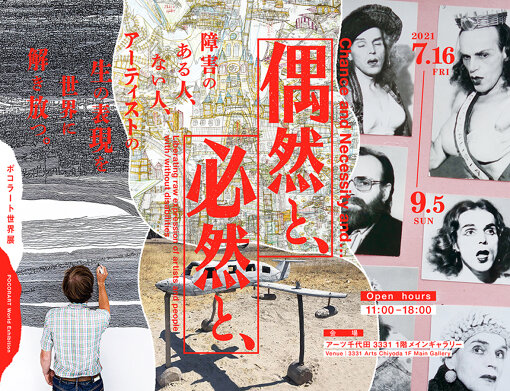

秋葉原の電気街の先にあるアートセンター、アーツ千代田 3331で、9月5日まで『ポコラート世界展「偶然と、必然と、」』が開催されている。

千代田区とアーツ千代田 3331による「ポコラート」事業。2010年からスタートした同事業による公募展『ポコラート全国公募』は、創設当初こそ障害のある人のみ応募が可能だったが、その後は障害の有無にかかわらず、正規の美術教育を受けていない人を中心に、さまざまなバックグランドを持つアーティストに開かれた公募展として実施されてきた。

「ポコラート」事業の10周年を記念する本展、『ポコラート世界展「偶然と、必然と、」』には、世界22か国から集められた50作家による約240点の作品が所狭しと展示されている。大半の出品者が日本のアート界では無名だが、一目見れば伝わってくるその力強さに誰もが驚くだろう。

そんな展覧会を、編集者で美術評論家でもある山田五郎さんが訪ねた。BS日テレで放送中のテレビ番組『ぶらぶら美術・博物館』や、YouTubeチャンネル「山田五郎 オトナの教養講座」などでさまざまなアート、表現を紹介している山田さんは、本展に何を感じるのだろうか? 約1年を費やして世界の23都市でリサーチし、本展をキュレーションした嘉納礼奈さんとともに、会場を歩いた。

「強迫観念がある種のパターンとして描かれていることに、複雑な美しさと面白さを感じる」

ともに関西にゆかりのある山田さんと嘉納さん。軽く挨拶を交わしただけなのに不思議と気が合って見えるのは、やはり関西人ならではのグルーヴによるものだろうか?

嘉納さんに導かれて会場に足を踏み入れる山田さん。目の前に広がるのは、映画スターや有名モデルに扮した写真作品。ポーランド出身のトマシュ・マフチンスキによるセルフポートレートだ。

第二次世界大戦の戦災孤児であったマフチンスキは、アメリカによる慈善事業の一環でハリウッド女優と長年にわたり文通を続け、彼女を実の母だと信じていたのだという。だが20代前半で真実を知り衝撃を受けた彼は、自分のアイデンティティーを確かめるためにこのようなセルフポートレートを撮り始めた。

山田:表情やポーズもとても凝っているから、インパクトがありますね。森村泰昌さんの『女優になった私』シリーズや、みうらじゅんさんの女装写真に通じるものを感じます。どこか明るさがある。

山田さんの言うように、「自分探し」として始まったマフチンスキの写真には、苦悩というよりも、カラッとした明るさが感じられる。その自撮り活動を、いまでは妻や子どもたちも応援しているそうだ。

1958年、東京都生まれ。上智大学文学部在学中にオーストリア・ザルツブルク大学に1年間遊学し西洋美術史を学ぶ。卒業後、(株)講談社に入社『Hot-Dog PRESS』編集長、総合編纂局担当部長等を経てフリーに。現在は時計、西洋美術、街づくりなど、幅広い分野で講演、執筆活動を続けている。

嘉納さんが続いて紹介したのは、ドイツ出身のハラルト・シュトファースの作品。幅1.5メートル、長さ6メートルを超える大きな紙に、等高線か五線譜のような黒い線がびっしりと描かれているように見えるが、よく目を凝らして見ると、それは細かく書かれたドイツ語の文章であるらしい。

山田:音符のようにも見えるけれど……Liebe Mutti(愛するお母さん)? いたるところにこのフレーズが書かれてますね。

じつはこれ、作家が自分の母に向けて書いた手紙。幼少期から精神を患い、22歳で精神科に入所したというシュトファースは、紙に文字や言葉を書いて周囲の人々に配り始め、やがてそれは母に向けた長大な手紙へと発展したのだという。「今日はこれを食べたよ」「今日はここへ行ったよ」そんな親愛なる母親にあてた日々の出来事が、どこまでも綴られている。

シュトファースの巨大な作品をあとにした山田さんが、「この作品、かなり好きです」と反応したのは、オーストリア在住のヨーゼフ・ホーファーの自画像。知的障害や発語障害のあるホーファーは、第二次世界大戦中はナチスの迫害から、戦後のソビエト連邦占領下では人々の偏見から守るため両親にかくまわれて育ち、父の死後、次第に外の社会と交流を持つようになった。

2000年ごろに訪れた家具店で見つけた「鏡」との出会いが表現上の転機になったそうで、ここに展示されているのは鏡に映った自分自身を描いたものだ。嘉納さんによると、作品に描き込まれた「P」の文字は「ペペ」と呼ばれた自分のニックネームだという。

山田:裸の上半身や性器、自慰する姿を描いてるんですね。エピソードも含めて精神分析家のジャック・ラカンが唱えた「鏡像段階(幼児が鏡に映った自己の姿を見ることで、自分の身体を認識していく成長段階のこと)」という用語を想起させますが、そういうことを抜きにしても絵画としての完成度が高い。

ここで紹介されている作家たちは、自分のなかにあるオブセッションを独自の法則性に基づくパターンとして過剰に描き続けるという共通点があるような気がします。動機は極めて個人的なのに、視覚的な美しさを生む原理には共通点が感じられる点が、とても興味深いです。

「その気持ち、ぼくにはよくわかる」山田五郎が激しく共感を示した作品とは?

続くセクションでは、日常的な事物の集積や身振りの連続が個性的な「パターン」を生み、観る者に非日常を感じさせる作品を紹介。

亡くなった母親の裁縫道具などを独自製法の糊でオブジェに塗り固めたマルク・モレ、雑誌やちらし広告を重ね合わせた彫刻をつくる金崎将司といった作家たち。

とくに山田さんの関心をひいたのは、武田拓の作品。網かごに突っ込んだ膨大な数の使用済み割り箸が、まるでサボテンのように群生している。

山田:これはすごい! そしてこれをつくっているときの武田さんの気持ちがぼくにはよくわかる。割り箸をぐっと刺していくときの感覚は、間違いなく気持ちがいいはず。この手の行為を親が「やめなさい!」って叱るのも、抗いがたい快感を無意識のうちに危険視するからではないでしょうか。

まるで子ども時代の悪戯を思い出しているように語る山田さん。

山田:ぼくも叱られがちなタイプだったから(笑)。こういう単純な反復作業って、続けていると妙に気持ちがハイになってくることがあって、それがたまらないんですよ。

ぼくは一時期、「毎週金曜日の夜に出張先の大阪のホテルで靴磨きをする作業」にハマっていたことがあります。履きもしない靴を何足も持って行き、同じ手順でただひたすらに磨き続ける。死ぬほど忙しかった時期に何をやってたんだろうと自分でも不思議ですが、逆に激務に追われる日々だったからこそ、完全にパターン化された単純作業に没頭することで心身のバランスを保とうとしていたのかもしれません。

山田さんの靴磨きの習慣はまもなく飽きて終わってしまったそうだが、同じように、割り箸による作品をつくった武田拓も、現在ではこのシリーズに関心を失って、別の表現作業に没頭しているという。

山田:そこも親近感ありますね(笑)。この展覧会は、作家それぞれの創作にまつわるエピソードやバックグラウンドも併せて紹介してくれている点が素晴らしい。それは必ずしも彼らだけの特別なものではなく、ぼくも含めて誰もが多かれ少なかれ同じような体験をしたことがあるという事実に気づかされますから。

ところで、「ポコラート」って何?

ここで展覧会ツアーからいっとき脱線し、『ポコラート世界展「偶然と、必然と、」』のなりたちについて触れておこう。同展で紹介されている作品群は、一般的に「アール・ブリュット」と呼ばれるものだ。

アール・ブリュットとは、「生(なま / き)の芸術」のこと。ブリュット(Brut)はフランス語で「生のまま、ありのまま」を意味し、つまり、加工されていない、既存の伝統・制度・美術教育に影響されてこなかった芸術表現を指す言葉だ。

日本では知的障害のある人たちがつくる作品・表現を指すことが多いし、ヨーロッパでは精神障害をもつ人たちの表現として関心を持たれる傾向が強い。

しかし、もっと広げれば美術大学に通ったりすることなく自分の表現に至った人たち、つまり制度化された美術教育の「外部」で生じる表現全般を指すもの、と言えるだろう。

別の呼び方では「アウトサイダー・アート」というのもあるが、人の表現に境界線を引いて内側と外側に分けて考えるのも、なんとなく気持ちが落ち着かない。

そこで2010年に考え出されたのが「ポコラート」という造語。これは「Place of “Core + Relation ART”」の略称であるらしい。この名称は「障害のある人、ない人、アーティストが、核心の部分で相互に影響をし合う場」こそがポコラートである、という理念を示している。つまりポコラートとは、アカデミックな美術の「内部」や「外部」の境界線を持たない、バリアフリーなアート活動と、それらが集う場所を指しているのだ。

だから、ポコラートという「場」に集まることができるのは、アート界のインサイダーかアウトサイダーかを問わず、技術の有無、障害の有無を問わない、あらゆる人々であるはずなのだ。

本展ではたしかに、さまざまな背景を持って創作活動にいそしむ人々の作品がとりあげられている。ナミビア出身のイマニュエル・マペウは木製の飛行機彫刻を出展しているが、これはアート作品としてつくられたものではなく、6人の子どもを養う必要からつくった観光客向けの土産物になるはずが、度を越してしまったのだ。

また中国出身の郭鳳怡(ゴウ・フォンイ)は色鮮やかで柔和な精霊のような像を描く。彼女は39歳のときに患った関節炎の痛みを和らげるための気功術を通して霊的な感覚と出会い、作品を描き始めたという。

これらの作品を観ていると、自分たちがアートと考えるものの範囲がきわめて限定的であることに気づく。

有名美大や専門学校で美術を学ぶことがアーティストである条件なのではなく、もっと広く漠とした世界との関わりしろを、必然あるいは偶然に見つけられてかたちにすることが、芸術や表現の入り口であり、「場」なのではないだろうか。

「これはすごい」最後の展示室に待ち受けるのは、ドイツ軍が監視する「暗号」?

ふたたびツアーに戻ろう。240点あまりの膨大な数の作品を一つひとつ紹介するには文字数がとても足りない。

山田さんが「絵としてシンプルに好き。できるなら手元に置きたい」と評した舛次崇(しゅうじ たかし)。人体の解剖図をコラージュするルボシュ・プルニー。インドネシアの負の歴史を経験し、後年に団扇や熊手を思わせる人型紙絵をつくりはじめたニ・タンジュン。世界各地の航空事故や船の遭難の日付を手がかりに、地図のようなグラフィックをつくりだすジョージ・ワイドナー。彼らをはじめ、山田さんの印象に強く残った作家たちは数多い。

そんな会場を進み、最後に登場するのがドイツ出身のワンダ・ヴィエーラ=シュミットの『世界救済プロジェクト』。薄暗くひんやりとした部屋には一脚の椅子と、きれいに積み重ねられたコピー用紙の山は彼女が描いた25万枚を超えるドローイングの一部で、壁には素朴な破線や記号が印象的な作品が数枚貼られている。

作家が説明するところによると、ここに描かれている素朴な破線や記号は作家自身とドイツ国防省にあるコンピュータのみが認識できるデータで、そのデータは世界を救済するために使用されるのだという。

興味深いのは、この作品を現在所蔵しているのがドイツ連邦国防軍事歴史博物館だということ。関係筋の話では、ひょっとすると作家の言っていることはすべて事実であり、その隠匿のために軍隊が作品を所蔵したのでは……という陰謀論めいた話もある。信じるか信じないかはあなた次第、というやつだ。

山田:これも量の過剰さに圧倒されるタイプの作品ですが、他と違うのは、ドイツ連邦国防軍事歴史博物館という得意な場所に所蔵されることで新たな意味が付加された点。その意味で、所蔵環境まで再現した展示は見事です。嘉納さんがおっしゃるには、設営する間も国防軍の担当者がリモートでずっと監視していたとか。そこまで厳しいのは、やはり真実が書かれているからではないかと想像力が膨らみます。そういう部分も含め、この作品はもはや作者の意図を離れて一個の現代アートになっていますよね。

山田五郎が語るアートの歴史。「現代美術って、要するにこういうことをやろうとしてきた」

以上、駆け足でのツアーとなったが山田さんは展覧会にどんな印象を持っただろうか?

山田:濃厚な時間でした。印象に強烈に残る作品が多かった。とにかくひとつひとつの強さが段違いです。いわゆる現代美術って、要するにこれがやりたかったんだなと、改めて実感しました。

ここから山田さんは、19世紀から20世紀へと、そして本展へと至る美術の歴史を一気に解説してくれた。

山田:ルネサンス期に確立された西洋絵画の特徴は、自然をリアルかつ立体的に描くこと。でも19世紀に写真が登場すると、単にそっくりに描くだけでは意味がなくなってしまいます。そこで絵画にしかできない表現が模索されていくことになり、多くの画家は「外」にヒントを求めました。

ひとつはヨーロッパの「外」。モネたち印象派は日本美術の構図や平面的表現、ゴーガンはタヒチ、ピカソはアフリカのフォークロア美術の素朴な力強さを取り入れます。

そしてもうひとつが、理性の「外」。ピカソはセザンヌやアンリ・ルソーの、描こうとしても描けない「天然の味」にインスパイアされ、クレーは子どもが描く絵に理想を見出しました。

山田:けれども、これを意識的にやっているうちは真の「天然」には到達できません。そこで1920年代後半にシュルレアリスムが登場し、ある種の酩酊状態で描くオートマティズム(自動筆記)や偶然の組み合わせを生むコラージュといった手法を駆使して、意識の下にある無意識を解放しようとした。1940年代のアメリカでポロックらが展開した抽象表現主義も、この延長線上にあるわけです。

このような流れで見てくると、フランスの抽象表現主義ともいわれるアンフォルメル(「非定型」を意味する前衛芸術運動)の系譜に属する独学の画家ジャン・デュビュッフェがアール・ブリュットという概念を提唱し、イギリスの美術評論家ロジャー・カーディナルがそれをアウトサイダー・アートと呼んだ意味がわかってくるのではないでしょうか。

そんな「天然」の概念をさらに広げて世界中からパワフルな作品を集めたこのポコラート世界展は、いわば現代アートの源泉かけ流し大会。長く浸かりすぎると湯あたりします。

しかし、だとすると本展で扱われた作品は、展示室に陳列され、「アート」として鑑賞されることによって、結局のところアートの歴史に行儀よく回収されてしまうばかりなのかという疑問、というか危惧も覚える。

山田:いや、ぼくは逆にそうはならないだろうと確信しました。今回、拝見した作品にはどれも決して飼い慣らせない野生のパワーが感じられましたから。

ポコラートが何でもありの真剣勝負だとしたら、現代アートは美術史というルールの中で竹刀を交わす剣道です。もちろん、それもまた命をかけた真剣な勝負ではありますが、命と真剣の意味が違う。抜き身の刀を振り回す浪人を、美術館という道場に行儀よく座らせておくことなんてできませんよ。

山田:その意味でも、「アール・ブリュット(生の芸術)」とはよくぞ名付けたものだと思います。生(き)、生酒、澱の入った原酒そのもので、人によっては強烈すぎる。

免疫のない人からしたら「もうちょっとろ過してくれよ!」と思うはず。圧倒的な強さ、それも正負入り乱れたエネルギーが渦巻いていますから……やっぱり怖いですよ。展覧会を観に来た小学生が泣いたという話もあるそうですが、それが正しい反応です。

「芸術に触れたり、芸術的に生きたりしないほうが幸せなんじゃないか」

これは現代美術のセオリーだが、それまで芸術や表現とは思われていなかった文化的産物が、批評家・研究者・キュレーターといった「専門家」によって発見され登録されることで、それは「アート」になる。

だが逆にいえば、表現は世界のいたるところに存在し、いまこの瞬間も生まれ続け、そして場合によっては人知れず滅んでいく。

突き詰めて言えば、専門家はそれらをいまだ発見できていないだけの話なのだ。この展覧会に紹介されているのは、そういった表現のつらなりであり、それらが既存の美術のセオリーやルールを無視した、ある種の「野蛮さ」を持ち合わせているのは当然といえば当然なのだ。

山田:芸術もお酒と同じで、どんどん強く濃い表現へと人を引きずり込んでいく魔力がある。それを思うと、芸術に触れたり芸術的に生きたりすることは、必ずしも幸せではありませんよね。

トーマス・マンの『トーニオ・クレーガー』という小説に、「芸術は祝福ではなく呪いなんです」というセリフがあります。主人公のトニオは、うっかり文学なんてものに興味を持ってしまったがために、好きな女性や友人とうまく付き合えなくなってしまう。後に作家として成功し地位と名声を得ても、芸術だの表現だので悩んだりせず、友人や恋人と他愛のない話をしていられればどんなに幸せだったろうと、そこでまたうじうじと悩むわけです。

そっちに行けば不幸になるとわかっていても惹きつけられてしまうのが、芸術の魔力であり怖いところ。しかもそのぬかるみは、いったんハマると抜けられません。ぼくも片足くらいはハマってしまっていますが、嘉納さんも芸術の魔力にとらわれてしまったからこそ、この展覧会をキュレーションされたのではないでしょうか。

「これが現代アートだ! でも気をつけないと怪我するぞ」

思った以上に深い話へと潜っていく山田さんとの対話。たしかに本展に並ぶ作品を見ていると、興奮だけでなく自分たちの芸術や文化に対する関心への内省的な感情も呼び覚まされるようだ。

山田:ぼくはこの展覧会を見て、トーマス・マンがいうことは自虐を装った選民思想にすぎないのではないかと気づきました。芸術の魔力に惹きつけられる危険性というか可能性は誰もが心の中に秘めていて、それを発動させるのは才能でも「呪い」でもなく、共鳴する作品との出会いなんじゃないかと。ここには、そんな起爆剤になりそうな作品がたくさんある。

だから、ぼくがこの展覧会をみなさんにおすすめするにあたって言っておきたいのは、「これが本物の現代アートだ! でも気をつけないと怪我するぞ」ってこと(笑)。なにしろ竹刀ではなく抜き身の真剣ですからね。

自分とは関係のない「外」の世界だと思っていても、思いもかけないところで国も言葉も時間も超えて激しく共鳴してくる作品に出会ってしまうかもしれません。その危険性というか可能性は誰にでもあるんです。ドキドキわくわくしながら、ぜひご覧になっていただきたい!

『ポコラート世界展「偶然と、必然と、」』は9月5日まで開催中。出品作のなかにはフランス・パリのポンピドゥー・センターへの収蔵が決まっているものもあり、これだけの作品が日本で見られる機会はおそらく最後のはずだ。

- イベント情報

-

- 『ポコラート世界展「偶然と、必然と、」』

-

2021年7月16日(金)~9月5日(日)

会場:東京都 秋葉原 アーツ千代田 3331 1階 メインギャラリー

時間:12:00~18:00(入場は閉館の30分前まで)

料金:800円 65歳以上500円

※中学生以下、千代田区民は身分証提示で無料、障害者手帳をお持ちの方とその付添の方1名は無料

- プロフィール

-

- 山田五郎 (やまだ ごろう)

-

1958年、東京都生まれ。上智大学文学部在学中にオーストリア・ザルツブルク大学に1年間遊学し西洋美術史を学ぶ。卒業後、(株)講談社に入社『Hot-Dog PRESS』編集長、総合編纂局担当部長等を経てフリーに。現在は時計、西洋美術、街づくりなど、幅広い分野で講演、執筆活動を続けている。

- フィードバック 5

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-