2018年9月22日と23日、東京・上野の上野恩賜公園で開催された、台湾のライフスタイルやカルチャーを紹介するイベント『TAIWAN PLUS 2018 文化台湾』。二日間で約5万人もの観客を動員したイベントのレポートをお届けします。

Produced by CINRA.NET

盛況だった『TAIWAN PLUS 2018』。終盤の様子をレポート

音楽イベントやマーケットを通じて台湾のライフスタイルやカルチャーを紹介するイベント、『TAIWAN PLUS 2018 文化台湾』が9月22日と23日、東京・上野の上野恩賜公園で開催された。両日とも天候に恵まれ、老若男女約5万人が訪れ、大盛況のうちに幕を閉じた。会期中には、台湾総統の蔡英文(ツァイ・インウェン)が自身のTwitterアカウントでツイートするなど、台湾本国でも大いに注目されたイベントとなった。

筆者は2日目の夕刻から参加。会場となった公園内の噴水前広場へ行くと、アートディレクター方序中(ジョー・ファン)が手がけたカラフルでポップなイベントのアイデンティティが現れる。その麓にはいくつものテントが建てられ、マーケットが展開されていた。

まるで上野のアメ横や、原宿の竹下通りのように混み合う人々の間を抜けて、とりあえず奥にあるステージを目指す。そこでは日本と台湾のバンドによるライブ演奏が会期中行われており、日本からはAlfred Beach Sandal、Homecomings、永原真夏、ミツメの4組が出演した。今日はいまから台湾のバンドが3組が出演する予定になっている。

常に人で溢れかえっていたステージ

ちょうど始まったのは、シンガー阿爆(アバオ)のステージだった。女性コーラスを含むバンド編成で登場した彼女は、台湾原住民パイワン族のカラフルな民族衣装を身に纏い、体を軽く揺らしながら朗々と歌う。少ないコード進行の上で、終始ハモらせた雄大なメロディはCocteau Twinsあたりを彷彿とさせる。かと思えば、『オフ・ザ・ウォール』期のマイケル・ジャクソンのような、洗練されたブラックコンテンポラリーや、メロウなR&B、さらには日本のシティポップに通じるような楽曲まで、様々なアレンジの楽曲を披露しオーディエンスを楽しませていた。

阿爆(アバオ)

元々彼女は2003年に阿爆&Brandyというグループでメジャーデビューし、その後しばらく活動休止したのち、2014年に祖母と母親の3人で、パイワン族の古謡を元にしたアルバム『東排三聲代』で再デビューしている。自らのアイデンティティに立ち返りつつ、それをモダンに昇華し多くの人の耳に届けようとする音楽性は、彼女のそうした経歴からも伺える。

多民族が共存する台湾では、音楽や雑貨、文学などの文化は、自分たちのルーツに立ち返っている

本イベントの主催である中華文化総会副秘書長であり、カルチャー誌『Fountain新活水』編集長の張鐵志(チョウ・ティエジー)は、こう語る。

チョウ:今回のイベントを通じて発信したかったのは、これまで日本で紹介されてこなかった台湾の新しいカルチャーです。多民族が共存し、文化の多様性を築いている台湾では、音楽や雑貨、文学の多くが、いま自分たちのルーツに立ち返っているのです。

続いて登場した音楽プロデューサー / シンガーソングライター謝銘祐(シェ・ミンヨウ)も、生まれ育った土地を想い、台湾各地を歌にするミュージシャンとして知られる存在だ。ステージ中央にアコギを持った謝が立ち、そのすぐ隣に椅子に座ったアコギ奏者が並ぶ。謝がアコギをかき鳴らしながら伸びやかな歌声を聞かせ、隣のアコギ奏者が単音のオブリガートやスライド奏法を披露する。そして2人を囲うように配置されたドラム、エレキギター、エレキベースがその絡みを支えるというユニークなアンサンブルだ。

謝銘祐(シェ・ミンヨウ)

謝は、日本が台湾を統治した時代から、1960年代までのレコードや人物、禁止歌曲の文献や写真資料などを集め、その資料を基にしたアルバム『旧年』を2016年にリリースしている。今日のライブでも彼は、故・平尾昌晃が作曲した“星は何でも知っている”をベースにした楽曲や、日本統治時代に台南から台北へと出稼ぎに行く人々の悲哀を歌った、ニール・ヤングを彷彿とさせるようなヘビーでレイドバックした楽曲などを披露した。

いま台湾の若者たちの間でトレンドとなっているのは、民族文化

この日、謝と彼のバンドメンバーたちは「みんな、台湾語で話そう」と書かれたTシャツを着ていた。彼らに限らずイベントの会場内では、自分たちのアイデンティティを追求したり、自分たちとは違う多民族への理解を深めようとする、台湾ならではの「民族意識の高まり」を垣間見る機会が多かった。偏狭なナショナリズムや排斥主義に陥ることなく、自然に多様な文化が浸透している台湾のあり方は、日本も見習うべきところがあるだろう。

チョウ:民族的な音楽は、いま台湾の若者たちの間でトレンドになっています。音楽だけでなく、例えば今回出展している「太平洋的風 Kamaro'an Shop」や「厝內(ツーライ)」「加拾(テンモア)」などの商品は非常に人気があります。私たち文化総会が20年かけて、こうした民族文化を推し続けてきた成果がようやく形になってきました。

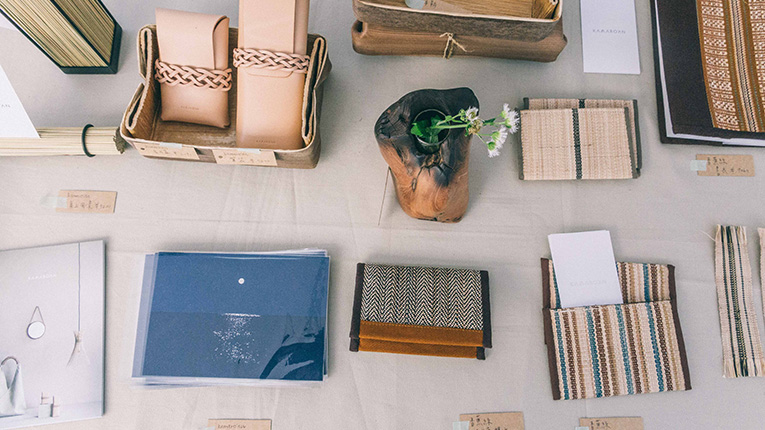

太平洋的風 Kamaro'an Shop

厝內(ツーライ)

「太平洋的風 Kamaro'an Shop」は、原住民の伝統文化と工芸技術に基づきながら、シンプルかつ繊細で質の高い生活雑貨を展開するショップである。また「厝內(ツーライ)」は、鉄窓と呼ばれる1960年代の台湾でよく用いられていた窓枠のデザインをベースに雑貨を展開しており、「加拾(テンモア)」の靴下は、気鋭のデザイナーが台湾の伝統的デザインをポップでカラフルにアレンジしている。

加拾(テンモア)

以前、チョウとジョー両氏の対談を行ったとき、彼らは「デザインの力で社会は変えられる」と語った(参照記事:意外に知らない台湾の事情 花開くそのカルチャーに学ぶべきこと)。例えば今回、シンガーのアバオがパイワン族の言語や文化を、R&BやAORなどモダンなアレンジで伝えようとしていたことも、2人が言わんとしていたことと同じなのではないだろうか。未知なものや難解なものを、デザインや音楽を介して広く世に伝えていく。それは確かに、デザインや音楽の力が、社会を変えていくということなのかも知れない。

日本の台湾ブームの理由は、異国情緒と郷愁、親しみやすいデザインにある

ステージの転換時間には、軒を連ねるマーケットを散策してみる。会場でまず目に留まったのは、日干しにした台湾の食材を展示していた『晒日子(サイリーズ)』だ。これは、セレクト文具店『品墨良行(ピンモーリャンハン)』主催の王慶富(ワン・チンフー)がキュレーターを務めるプロジェクトで、伝統的な農村の暮らしにあった知恵を、インスタレーションで蘇らせるというもの。乾燥した食物繊維で紙を作ったり、強い太陽光を利用し、紙を日焼けさせて模様を作ったり、プリミティブな手法を用いながら、シンプルで魅力溢れる文具を作るアイデアには唸らされる。

『晒日子(サイリーズ)』展示風景

カカオ農園を併設するリゾートエリア福湾荘園で、カカオ豆の生産からチョコレートの製造までを一貫して手掛けるメーカー「福灣巧克力(フーワンチャオコリー)」では、プレーンなチョコレートはもちろん、ドライフルーツを入れたチョコや、タイカレー味などユニークなチョコも販売しており、多くの人が集まっていた。

福灣巧克力(フーワンチャオコリー)

他にも、アラサー世代のリアルな日常を絵本のようなタッチで描き、Facebookで火がついたイラストファンページの「厭世動物園(イェンシードンウーエン)」や、台北の富錦街を拠点にセレクトショップ、カフェ、レストランを展開する「富錦樹 Fujin Tree(フージン・ツリー)」など、短時間では回りきれないほどたくさんのマーケットが並ぶ。

厭世動物園(イェンシードンウーエン)

Fujin Tree(フージン・ツリー)

日本でいま台湾カルチャーが人気なのは、親しみやすいデザインと、その奥にある伝統文化や工芸技術への知的好奇心。そして、異国情緒溢れながらもどこか郷愁を覚えるプロダクトが持つバランスが、我々日本人にとって非常に心地いいからではないだろうか。例えば、「厚食聚落(ホーシィーヂィールゥオ)」のブースで試食した台湾の香辛料の甘辛い風味はエキゾチックでありつつも、日本の醤油に近い部分もあり、エスニック料理が苦手な人もトライしやすいはずだ。

厚食聚落(ホーシィーヂィールゥオ)

キッチンカーで出店した、台湾小吃家好吃好吃好吃(タイワンシャオツーハウスハオツーハオツーハオツー)

フードマーケットも大盛況で、台湾のソウルフードと名高い魯肉飯(ルーローハン)が食べられる「鬍鬚張 魯肉飯(ヒゲチョウルーローハン)」や「台灣魯肉飯(タイワンルーローハン)」は、早々とソールドアウト。ティースタンド「THE ALLEY」が提供する黒糖タピオカラテには、ずっと長蛇の列ができていた。異国情緒と郷愁、そしてそれを伝える親しみやすいデザインが、いまの台湾ブームの理由だろう。

THE ALLEY(ジ アレイ)

会場で売られていた3種のルーローハンはどれも人気だった

伝統と革新を行き来しながら新しいものを生み出していく、台湾カルチャーの底知れぬパワー

そうこうしているうちに、ステージでは本イベントの大トリを務める陳建年(チェン・チェンニェン)の演奏が始まった。台東のプユマ族部落出身である彼の音楽は、ラテンっぽいリズムや、童謡をベースにしたというシンプルかつ雄大なメロディが、どこかミルトン・ナシメントを彷彿とさせる。

陳建年(チェン・チェンニェン)

印象的だったのは、彼が初めて北海道を訪れ、アイヌ人と交流したときの思い出を綴った“北海道の友情”という曲を、急遽セットリストに組んで歌ったことだ。歌詞の一部を日本語に変えながら、被災地への思いを伝えようとする姿に大きな拍手が起こった。

そしてアンコールではアバオが再び登場。パイワン族とプユマ族の歌を観客と一緒に歌い、この日のイベントは全て終了した。

最後は来場者も立ち上がり、手を取り合って踊った

チョウ:今回は2日間のイベントでしたが、次回は1か月くらい期間を設けて、音楽だけでなく映画やトークイベント、展覧会なども含めて様々な場所で展開できたらきっと楽しいでしょうね。日本の皆さんには、もっと台湾の良さを知っていただき、実際に台湾に訪れてほしい。このイベントをきっかけにそんな方がたくさん増えれば、今回のイベントは大成功だった言えます。

伝統と革新を行き来しながら新しいものを生み出していく台湾カルチャー。その底知れぬパワーを体感できたイベントだった。

終演後もその感動の大きさを反映するように歓声が長く続いた

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-