若さは刹那的なものだ。必ずいつか人は老いていく。その一方でポップミュージックの世界はいつだって若い才能を求めてきたし、特に「ロック」と呼ばれる音楽においてはそれが顕著だったと思う。では、そこで「もう若くはないロックミュージシャン」はどのようにキャリアを進めていけばいいんだろう。あくまでも個人的な意見として言わせてもらえば、「若々しいロック」ほど聴くのがつらくなる音楽はないし、それとは逆に老いた自分を受け入れた人の作る音楽には、激しく興味を引かれる。そして、そういうミュージシャンの表現するものに大きな可能性も感じている。

東京を拠点に2008年から活動を続けてきたバンド、昆虫キッズ。早いもので彼らがアルバムを発表するのはこれでもう4作目だ。30代を目前にした彼らは、それまでの自分を駆り立ててきた若さゆえの衝動にはしがみつかず、ただ自分たちに今作り得る最高の作品を世に放とうとひたすら腐心している。その果てに生み出されたアルバム『BLUE GHOST』は、20代の自分たちにさりげなく別れを告げているようでありながら、まるでその失ったはずの若さが亡霊となって宿っているようでもある。2010年代を生きるロックバンドとして、現在の昆虫キッズは理想的なキャリアを歩んでいると思う。バンドの中心を担う高橋翔(Vo,Gt)に話を訊いた。

アルバムを3枚作ってみて、けっこうバンドが出来上がったような感覚があって。一旦それを取り壊して、できる範囲で環境をリニューアルしたくなったんです。

―今回のアルバムではカメラ=万年筆の佐藤優介さんがエンジニアとして参加されているようですね。まずは彼を起用することになった経緯から教えていただけますか?

高橋:まず、今回はメンバー以外の誰かに加わってもらうというプランが先にあって。そこでいいなと思ったのが佐藤くんだったんです。彼はロックやパンクをやってる人じゃないけど、そういった音楽に対する愛情と造詣がとても深く、そういう人とやりたいっていう気持ちもあって。今まで僕がやってきたことを彼が半プロデューサーとして担ってくれたおかげで、僕も今回は客観的に取りかかることができた。それはすごく大きかったと思います。

―つまりそれは、高橋さんが改めてこのバンドを客観的に見つめてみたかったということ?

高橋:そうですね。これはあくまでも僕個人の意見ですけど、ここまでアルバムを3枚作ってみた実感として、けっこうバンドが出来上がったような感覚があって。つまり、このバンドで出来ることが想像しやすくなっちゃったんですよね。でも、それだとやっぱり新鮮味がないから、一旦それを取り壊して、できる範囲で環境をリニューアルしたくなったんです。だから、佐藤くんにも最初の段階で「まったく知らないバンドのファーストアルバムを手がけるつもりでやろうよ」と伝えて。そこからは彼と僕でバンドを手がけるプロデューサーのような感覚を共有しはじめました。

―佐藤さんの視点もこのアルバムではかなり反映されているんですね。

高橋:はい。それこそ前作までは、自分一人でやっているくらいの意識だったんです。事務的なことから曲作りまで、ぜんぶ自分でやるのが僕にとって自然なことでした。でも、さすがにちょっと疲れちゃって(笑)。だから、これは4枚目のアルバムなんですけど、生まれ変わった1枚目みたいな感じなんですよね。

―ここでひとつの区切りが入ったと。では、前作『こおったゆめをとかすように』(2012年9月リリース)の手ごたえがどういうものだったのかを改めて教えてもらえますか?

高橋:あのアルバムを作っている頃って、まさに震災だったり、世の中でいろいろあった時期で、そこに影響されたところがありました。でも、そもそも自分は社会と関わらない時間が欲しくて、バンドっていうシェルターの中にいたんです。だけど、あの時期はちゃんと世の中にコミットして、無理をしてでもそこから何かを得なきゃダメだと思ってた。強制的な軌道修正でした。それまでの自分に対する自責の念みたいなものがあったんです。でも、今思うと昆虫キッズを本当に好きで聴いてくれる人は、多分そんなことはしてほしくなかったと思うんですよね。

―それはリスナーからの反応を受けて感じたことなんですか?

高橋:というよりも、単純に僕がリスナーだったら「なんで?」って思うのかなって。けれど当事者としては3枚目のアルバムも素晴らしい作品だし、自負と誇りがあります。でも、一度経験をしたから、今回はその反動でバンドをリフレッシュさせたくなったのかもしれません。

―とはいえ、あれから2年が経った今も、世の中はますます大変なことになってますよね。今回はそことどうやって折り合いをつけたんですか?

高橋:今回は意識や無意識の話ではなく、自然にベストを尽くせればいいなって。折り合いをつけないまま受け入れる方法もあると思う。それに、別に僕がこのアルバムの主役ってわけじゃないから。このアルバムにおける僕の仕事は、曲と詞を書いて人を楽しませること、基本的にはそれだけなんです。それと同じようにメンバーもそれぞれの役割を持っていて、それが有機的に絡まってひとつのものが形成されたら、僕はそれでいいんです。

曲を作っているときの状態はすごくフラットなんですよ。そういうフラットな状態のときほど、僕は自分の根底にあるものがぽろっと出るような気がしていて。

―そういえば、YouTubeで公開されてる『BLUE GHOST』の全曲解説動画を見てきたんです。あそこで各曲について話す際に、高橋さんがやたらと「夏」という言葉を連呼していたのが気になって。

高橋:たしかに言ってたかもしれない(笑)。

―無意識に出てきた言葉なのかもしれないけど、あれもまた『BLUE GHOST』のキーワードになるのかなと思ったんですが、どうですか?

高橋:僕はなにかしらの絵が浮かんでこないと曲が書けないんですけど、そのときに浮かんだ風景や、登場人物のいる季節は、たしかに夏が多かったような気がします。あと、このジャケットのモチーフがそうかな。これ、海じゃなくて湖なんですよ。つまり、波が立たない状況なんです。

―ものすごく美しいアートワークですよね。原案は高橋さんが考えたものなんですか?

高橋:そうですね。水辺でバレリーナが舞っているというイメージがなんとなく浮かんでいたから、それをまずは伝えて。でも、この足の感じは描いたポテチ光秀さんのアイデアなんです。しかも、最初はこの足、緑色だったんですよね。

―ちょっと気持ち悪そうですね(笑)。

高橋:彼は行き過ぎた天才です。シュルレアリスムとオノヨーコの1stアルバムが混じったような天才。メンバーもこの絵を見て「アルバムの内容とリンクした絵だね」と言ってました。でも、実はこれ、アルバムの内容を聴かずに描いてもらってるんですよね。

―それはすごい。このアートワークにしても、『BLUE GHOST』はとてもセンチメンタルな作品ですよね。というか、昆虫キッズがリリースしてきた作品にはすべて、そういう寂しげな雰囲気があったように感じるんですが。

高橋:たしかにこの四人で演奏すると、どうしても寂しさや悲しさ、いわゆる抒情性みたいなものが出てくるのかもしれない。でも、曲を作っているときの状態はすごくフラットなんですよ。梨花のブログや、友達から借りた漫画を読んでいるときのように。そういう状態のときほど、僕は自分の根底にあるものがぽろっと出るような気がしていて。逆に感傷的な気分のときに曲を作ったら、多分そういう曲にしかならないんじゃないかな。

―楽曲から浮かび上がる感情が一面的なものになっちゃうということ?

高橋:そう。曲はちゃんと立体的なものにしたいんですよ。

今の自分はこうして世の中に録音物を残せる状況にいるんだから、それは単純に楽しいですよね。「残す」ってことはすごく大切なことだと思ってる。

―では、訊き方を変えてみます。このアルバムを作っていた時期の高橋さんは、主にどんなことに関心を向けていましたか?

高橋:うーん。メンバーのことじゃないですかね。みんな、最新作が一番いい作品じゃなければやる意味がないと思ってる人たちだから。そこは当然ひとつのハードルになるんですよ。まあ、そればかりを気にしていると僕も手がつかなくなるから、やっぱりそこもひとつの側面にすぎないんですけど。あと、作品ってちゃんと残るものだから、そこについてはいつも考えてます。「もしかすると、自分が死んだあとにこれを聴いてくれる人がいるかもしれないんだよな」って。

―なるほど。では、高橋さんにとっての録音物とはどんな意味をもつものなんでしょうか。

高橋:そうだな……。1920~30年代くらいのブルースとか昔の録音物を聴いてて思ったことがあって、そういうものに僕は夢を感じるんですよ。別にそれは70年代に録ったものでも、極端に言えば昨日録ったものでもいいんですけど、それが今にも届くってことに、僕はすごくSF的なものを感じる。そこで今の自分はこうして世の中に録音物を残せる状況にいるんだから、それは単純に楽しいですよね。「残す」ってことはすごく大切なことだと思ってる。

―そこで高橋さんたちは今回どんなものを残そうとしたんでしょう? あるいは今ここで何を歌おうとしたのかと言い換えてもいいかもしれない。20~30年代のブルースがそうだったように、意図せずとも『BLUE GHOST』にはこの時代の匂いがついていると思うんですが。

高橋:僕、歌っちゃいけないことなんてないと思うんですよ。でも、なんでもアリの方が今は難しいとも思ってて。だから、自分の中で額縁を決めて、その中でやらなきゃなとは思ってました。あと、やっぱりこうしてバンドをやってるからには、僕も音楽で人を驚かせたいし、今回のアルバムだって、そういうものであってほしいと思ってる。でも、今はそれが難しくなってるなってことも、最近はよく思うんですよね。

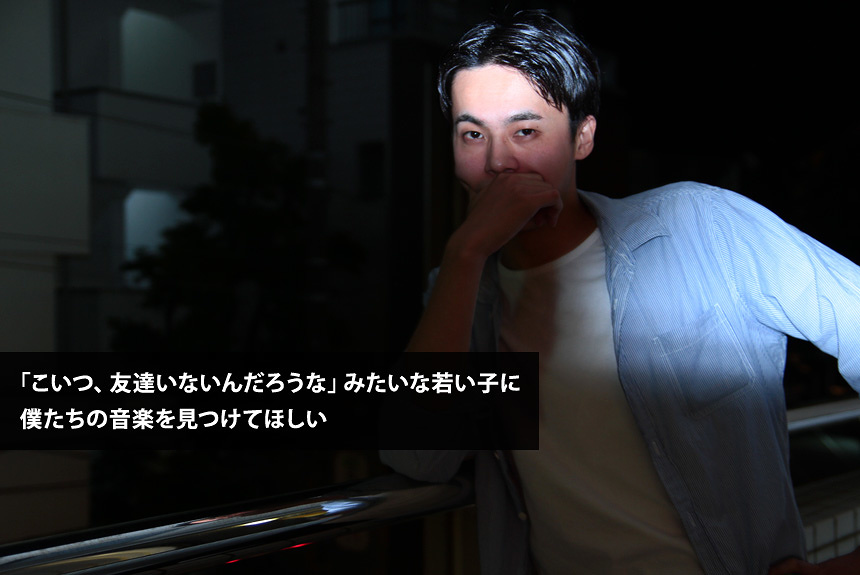

「こいつ、友達いないんだろうな」みたいな若い子に自分たちの音楽が響いているんだったら、僕は「わかった。お前のためにがんばるよ」って思う。

―では、リスナーとしての高橋さんは普段どう音楽と接しているんですか? やっぱり聴き手としても驚くようなものを求めている?

高橋:そうだなぁ。音楽ってどこにいても耳にしますからね。ラジオやテレビもそうだし、街を歩いていても、とにかく絶対に何かしらの音が鳴ってて、それをみんなが聴いてるわけだから。

―でも、当然そうやって日常から聴こえてくる音楽の中には、聴いていて心地よいとは言えないものもありますよね。むしろそっちの方が多いような気もするし。

高橋:でも、そういう好んで聴きたくないような音楽も、僕はノイズとしてけっこう楽しいなと思うほうなので(笑)。もちろん自分の好きな分野とかはあるんですけど、基本的にはなんでも聴けるんです。そうやっていろいろ聴かないと、自分の中にインプットされていかないってのもあるし。その時々で教科書的に聴いたり、情報として仕入れるときもあるし、そういう聴き方のパターンがいくつかあるんですよね。

―僕も苦手な音楽を聴くのってそんなに嫌いじゃなくて。その苦手な理由を探すのも、それはそれで楽しかったりするんですよね。

高橋:そうそう(笑)。そういう感覚です。

―その上で、高橋さんはどんな人に自分たちの音楽を届けたいと思っていますか?

高橋:うーん。もちろん自分たちが作ったものは聴いてほしいけど……。「見つけてほしい」っていう気持ちがすごくあるんですけどね。たとえば、地方とかに行くとけっこういるんですよ、「こいつ、友達いないんだろうな」みたいな若い子が。もし、そういうやつに自分たちの音楽が響いているんだったら、僕は「わかった。お前のためにがんばるよ」って思うから。

―それって、その若い子とかつての自分を重ねているようなところがあるんですか。

高橋:そうですね。自分が学生の頃もそんな感じだったから。そういうやつらと直接顔を合わせたときは「僕もそれ、わかるよ」って言いたくなる。だから、そういうやつらに僕たちの音楽を見つけてほしいんです。でも、たとえばEXILEを熱心に聴いてる人にも僕たちの音楽を無理やり聴かせたいとは思ってないんです。それこそノイズになっちゃいますから(笑)。

―その若い子の気持ちはなんとなくわかる気がします。僕も昆虫キッズの音楽をけっこうシリアスに受け止めているところがあるので。

高橋:なるほど。僕らの曲が聴き方によってシリアスに受け取られるのは、たぶん僕が一人で曲を作っているときの感覚が無意識に出ちゃってるからなのかもしれませんね。その地方で会ったパッとしない男の子なんかも、きっとそこに感づいているんだろうな。

ロックバンドが弱くてかっこよくない存在になるのは絶対にいやなんですよ。だって、自分はそこでずっと夢を見てきたんだから。

―たとえば、アルバムの最後に収録されている“鳩の色”で、高橋さんは何度も<さびしくて><かなしくて>と歌っていますよね。ああいうダイレクトな感情表現の歌って、意外と少ない気がして。

高橋:うん。「さびしい」とか「かなしい」をそのまま歌うのって、やっぱり恥ずかしいんですよ。だからみんな、いかにして「さびしい」という言葉を使わずにうまくさびしさを表現できるかを考えるんですよね。でも、そうなるとストレートに「さびしい」と言えるやつがいなくなっちゃう。だったら僕が先に言っちゃおうと思って(笑)。でも、歌詞はやっぱり難しいですね。こうやって歌詞カードを眺めるのと、実際に耳で歌詞を聴いた感じではぜんぜん違う。歌詞とタイトルに関しては、メンバーも僕にすべて任せてくれてるんですけど。

―では、この『BLUE GHOST』というタイトルについてもぜひ教えてほしいです。

高橋:曲が出そろった段階で、なんか全体的にお化けっぽいものを感じたんですよね。あるいは幽霊とサイエンスフィクションの融合。あと、このバンドのカラーとしてずっと「青」はあったので。

―「お化けっぽい」って、つまりはどういうことですか?

高橋:僕、今29歳なんですよ。つまり、ちょっと中途半端な年齢に差し掛かってると思うんです。それこそ若々しい曲ばかりをやる感じではなくなってきているし、一方でもうおじさんなのかっていうと、それも違う。今の自分はそういうどっちつかずな時期で、なんかもやっとした感じがあるんですよね。でも、そこで自分たちが失ったはずのものが、今回の曲からは出ているような気がして。それがなんか、お化けっぽいんです。

―みなさんが失ったものとは、具体的にいうとなんですか?

高橋:アスリートじゃないけど、バンドもやっぱり若い頃にはいいものが出ると思うんです。というか、僕はロックバンドってそういうものであってほしいと思ってて。だから、やっぱりフィジカル的なところもありますよね。で、自分たちもそこをだんだんと消耗していってる実感はあるんです。だから、今回はそこを踏まえた上で臨んでみたんですけど、不思議なことに作品そのものは前作から若返ってる気がするんですよね。それはひとつの収穫でした。もし、今回のアルバムも前作の延長線上で作ってたら、多分このバンドはもっと老けてたような気がする。

―たしかにそうだったのかもしれませんね。

高橋:でも、ロックンロールっていまだによくわからないからな(笑)。それに昆虫キッズの曲って、あくまでもロックというジャンルの中で考えたら、ぜんぜんロックじゃないと思うし。それは音もそうだし、ビジュアルもそうじゃないですか。

―そうですね。いわゆるロックっぽい見た目で、そういう音を鳴らすバンドではないと思います。

高橋:でも、自分はいわゆるロックが好きだけど、「なんで僕がやっていることはそれじゃないんだろう」みたいな自己矛盾もすごく感じてるし、ロックに対するそういう疑問符は常にあるんですよね。

―では、これから年齢を重ねていく中で、高橋さんはどんなロックバンドでありたいと思っていますか?

高橋:これは僕の偏見かもしれないけど、今の10代からしたら、ロックみたいな音楽って、ちょっとダサいイメージもあると思うんですよ。でも、ロックって継承されていく文化のひとつだと僕は思ってるから。そこで自分たちはバトンを渡さなきゃいけないっていう気持ちもある。僕、ロックバンドが弱くてかっこよくない存在になるのは絶対にいやなんですよ。だって、自分はそこでずっと夢を見てきたんだから。もちろんそこで騙されてきた部分もたくさんあるんだけど(笑)。若くて面白いバンドが今どれだけいるのかわからないけど、そこに対して自分ができることは、出来る限りやっていきたいと思ってます。

- イベント情報

-

- 『「BLUE GHOST」発売記念公演「Stay Ghost」』

-

2014年6月11日(水)OPEN 18:30 / START 19:30

会場:東京都 渋谷 WWW

出演:

昆虫キッズ

高島連 with ハイハワ原田(オープニングアクト)

料金:前売2,800円 当日3,300円(共にドリンク別)

- リリース情報

-

- 昆虫キッズ

『BLUE GHOST』(CD) -

2014年5月21日(水)発売

価格:2,592円(税込)

P-VINE / PCD-243461. GOOD LUCK

2. Metropolis

3. 変だ、変だ、変だ

4. そして踊る

5. COMA

6. 冥王星

7. Night Blow

8. THE METAL

9. ともだちが泣いている

10. Alain Delon

11. BLUE ME

12. 鳩の色

- 昆虫キッズ

- プロフィール

-

- 昆虫キッズ(こんちゅうきっず)

-

高橋翔(Vo/Gt)、佐久間裕太(Drums/Cho)、冷牟田敬(Gt/Key/Vo)、のもとなつよ(Bass/Vo)によるバンド。2007年、東京都にて結成。 いくつかの自主制作盤を発表した後に2009年に1st album"my final fantasy"にてデビュー。 ローファイ、サイケ、ガレージ等をいびつでPOPな音像に落とし込み好評を得る。 翌2010年に2nd album"text"を発表。スタジオ一発録りのバンドの勢いと詩の内省的な世界観がアンビバレンスに解け合った作品となる。後にツアー、各種イベント出演が増える。 2011年、1st single"裸足の兵隊"、2nd single"ASTRA"を立て続けにリリースした後の2012年3rd album"こおったゆめをとかすように"発表。シリアスさとドキュメントが同居する中、これまでの作風にないメッセージ性の強い作品となる。後にアルバム未収録曲を集めた3rd single"みなしごep"発表。そして2014年5月、これまでの活動を大いにリニューアルする待望の4th album『BLUE GHOST』をリリースする。

- フィードバック 4

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-