大手インディーレーベル「UK.PROJECT」を離れ、2013年10月に自主レーベル「MERZ」を設立したTHE NOVEMBERS。「自分たちにとって大事なものは何か?」をミニマムな形で模索しながらスタートしたレーベルの物語は、『始まりを告げる《世界標準》音楽マーケティング』の著者である、トライバルメディアハウスの高野修平の参加によって、一気に加速していった。大切な人に「だけ」共有できるよう、同内容のCDが2枚収録された「シェアCD」仕様のシングル『今日も生きたね』に始まり、10月に発売されたアルバム『Rhapsody in beauty』に関しては、媒体の特色にあわせた雑誌広告の出稿、期間限定の1曲フリーダウンロードやアルバム全曲試聴、Spotifyでの世界先行配信、見る環境やネットワークによって映像が変化するミュージックビデオ、「対価」の意味を問うシングルの発表など、アルバムのテーマである「パラレルワールド」という言葉を軸に、さまざまなプロモーションが展開され、大きな注目を集めた。

そして、アルバムをめぐるサイクルのひとつの終着点である新木場STUDIO COASTでのツアーファイナルを終えた今、THE NOVEMBERSのフロントマンである小林祐介と高野の二人に、一連の活動の背景にあった想いと、その手応えをじっくりと語ってもらった。もちろん、そのすべてが上手くいったわけではなく、今も彼らはメリットとデメリットを慎重に天秤にかけながら、試行錯誤を続けている。しかし、一人ひとりが主体性を持ち、並列の関係で議論を交わし、常に既成概念を疑いながら、その状況をいかに楽しむかという「MERZ」の精神性からは、学ぶべきところが多いことは間違いない。これはもちろん音楽そのものの話でもあり、人生の豊かさについての対話でもある。

音楽の世界って「コミュニケーションをデザインする」という概念がもっと増えたら、きっと素晴らしい物語が作れるんじゃないかと思ったんですよね。(高野)

―そもそもお二人はどうやって知り合ったのですか?

高野:あるラジオ番組から「(小林と)対談をしませんか?」って誘ってもらったんです。それで初めて小林くんと話したときに、すごく驚いたんですよ。THE NOVEMBERSの世界観から考えて、アーティスティックに偏った人かと思いきや、小林くんはマーケティングの思考を素晴らしく持っていたんです。それで意気投合して……と、僕は思ってます(笑)。

―実際に、小林さんはマーケティングというものに対して、以前から強い関心があったのでしょうか?

小林:「マーケティング」っていう言葉は全然意識してなかったんですけど、作ってるものが自分にとってとても大事で、その大事なものをどう人に届けたら素敵なのか、美しいのか、楽しいのかっていうことはずっと考えてて、それが言葉を変えると「マーケティング」だったのかなって。修兄(高野)の本を初めて読んだときに、今まで言語化できなかった感覚が一つひとつ自分の中で紐解かれていって、いざお話してみたら、その考えがさらに深まったんです。

高野:僕は仕事柄アーティストと直でやり取りすることは少なくて、レーベルさんとか事務所さん、音響メーカーさんとかと仕事をすることが多いんですけど、音楽の世界って「コミュニケーションをデザインする」という概念がもっと増えたら、きっと素晴らしい物語が作れるんじゃないかと思ったんですよね。

―できあがった作品の情報や内容、そしてアーティストの想いをどうリスナーに伝えるのか、その道筋をデザインする概念が薄かったと。

高野:もちろん、それって当たり前のことなので、みなさんやっていらっしゃると思うんです。でも、音楽って、お茶を売ることとはまた違うわけじゃないですか? 物には感情がないけど、音楽には感情があって、作った本人の心が動かない限り、マーケティングもできない。そこが面白くもあり、難しいところでもあるんですけど、THE NOVEMBERSとならいろんな化学反応が起きると思ったし、実際に起きたと思ってます。今、メジャー、インディーを問わず、売れているアーティストって、絶対に物語を作る能力やマーケティング、つまり音楽の届け方や伝え方までの思考を持ってる方だと思うんです。

―実際には、高野さんはシングル『今日も生きたね』(2014年5月発売)からMERZに参加されてるわけですが、最初から継続的な関係性を見据えていたのでしょうか?

高野:そうですね。個人的に思っていたのは、1回限りで入っても意味がないっていうことだったんです。ただTHE NOVEMBERSから出てきた音楽を世の中に広める仕掛けを考えるだけだと、コミュニケーションをデザインし切れないだろうなって。バンドの物語は作品が完成するもっと前から始まってると思うし、それこそライブをまわる場所はどうするかとか、セットリストはどうするかとか、一見僕は関係ないところまで深く共有して包括的にバンドと関わっていくことで、コミュニケーションをデザインすることができると思ったんです。つまり、新作が出るからコミュニケーションをデザインするのではなく、THE NOVEMBERSの活動すべてのコミュニケーションデザインを描いていくというか。なので僕の場合は、継続的な関係性の中で、楽曲単位ではなく、THE NOVEMBERSの全体的な物語の作り方を考えられたのだと思います。

―「物語性」っていうのは今キーワードとしてよく目にする単語ですが、小林さんは作り手としてそこに対してどの程度意識的だと言えますか?

小林:歌っていうのは、自然とその人の物語の果てにあるものだから、それを形として物語にしてくれるのは、僕以外の人たちだと思うんです。僕はよく修兄がやってくれていることを「翻訳」と言うんですけど、物語には語り部がいるわけで、その役目を僕がやっても、ストレートすぎたり、大事な情緒が伝わらないかもしれない。なので、間にそれを上手く翻訳してくれる人がいると、より伝わりやすくなるのかなって。

―アイデア先行ではなくて、あくまでその作品の物語や作り手の想いが出発点になっている。そこは非常に重要な部分ですよね。

小林:修兄は、僕が話したキーワードや情報の中から、かいつまんだり、結びつけたり、順番を入れ替えたり、まさにコミュニケーションをデザインすることによって、僕の想いと誤差がない状態で物語を人に伝えてくれるんです。

僕はデジタルマーケティング会社の人間なので、話題を作るっていうのは避けられない命題なんです。でもこの曲(“今日も生きたね”)にとって、ネット上でバズを起こすことは、物語的にそぐわない。(高野)

―『今日も生きたね』は、同内容のCDが2枚入っていて、誰かにプレゼントして共有することができる「シェアCD」仕様になっていました。あのアイデアも、曲に対する想いから生まれたわけですよね?

高野:あれはホントにクレイジーなアイデアだったと思います(笑)。よくMERZがオッケーを出したなって、いまだに思っています。ただ、あれが『今日も生きたね』に対してベストな物語の伝え方だったと思っていて、だからあの曲はアルバムにも入れてないんです。

小林:あの曲は、THE NOVEMBERSにとっての「アンセム」を作ってみようっていうテーマからスタートしてるんですけど、僕は「広くあまねくみんなに呼びかける」みたいな歌はあんまり想像できなくて、もっとパーソナルな「アンセム」を作れたらいいなと思って。「この曲は『人から人へ』っていう伝わり方ができたらいいな」って話をしたときに、「CDを共有できるってどう?」って修兄が言ってくれたんですよね。

―商業的な面だけを考えると、もちろんデメリットも出てきますよね。

小林:当然、実現するにはお金がかかりました。でも、あれでTHE NOVEMBERSを知って、ライブに来てくれた人とか、恋人ができた人とか、「まだあげる人はいないけど、大事な人ができたらあげようと思って飾ってます」って言ってくれる人とか、いろんなことが起こっているんですよね。これは自主レーベルでやっていて、自分たちで責任を取れるという条件だからこそできた贅沢だと思ってて、お金にはならなかったけど、すごく誇らしく思ってます。

高野:あと「シェアCD」っていう言葉を開発したことも、ポイントだったと思いますね。

小林:修兄は「名前をつけてやる運動」がときどきあるんです(笑)。

高野:独自のワーディングを作ることはよくやりますね。僕はデジタルマーケティング会社の人間なので、音楽に限らず、どこの業界でもプロモーションを企画や制作する際に、話題を作るっていうのは避けられない命題なんです。だからこそ、人の言の葉にしやすい名前や企画名が、ニュースのバリューとして効果的なケースもある。でもこの曲にとって、ネット上でバズを起こすことは、物語的にそぐわない。ネット上の拡散なんていらなくて、リアルに共有することで、物語として完結するんです。ただ、それだとTHE NOVEMBERSの名前を広めるという意味では弱いので、「シェアCD」という言葉を作って、それをニュースにすることで、THE NOVEMBERSの動きを外に発信する。そうやって、外と中の施策を戦略しながらPRを設計しました。

音楽にお金が払われなくなってきたことに対して、いいか悪いかは一言も言わずに、みんなが考えるきっかけを自分の作品で表現できればなって。(小林)

―アルバム『Rhapsody in beauty』に関する一つひとつのプロジェクトを挙げていくと切りがないのですが、個人的に印象的だったことのひとつは、音楽雑誌に個別の広告を載せたことです。媒体のカラーに合わせたやり方を考えるのは、マスマーケティングばかりになりがちな音楽ビジネスのやり方に対して、ひとつの提案になっていると思いました。

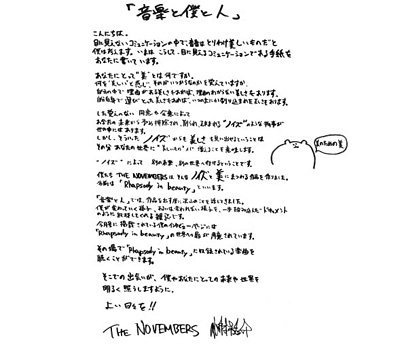

高野:僕は音楽業界の人間ではなく、普段音楽以外のこともやってるからだと思うんですけど、音楽雑誌の広告って不思議だなって思ってたんですよね。自分もよく音楽雑誌を買って読むから思うんですけど、あの中にたくさんの広告があるわけですが、自分が興味のないアーティストの広告はスルーするんです。ページをめくる一瞬って、0.5秒くらいの世界だと思うんですけど、それに対してウン十万円をかけるのは「費用対効果としてどうなんだろう?」って前から思ってて。でも、「じゃあ雑誌広告は意味がないのか?」と言ったら、そういうわけではないと思うんです。だから人が手を止めたくなる広告、興味がなくても読みたくなる広告を作れないかなと思ってました。それで今回『音楽と人』と『MUSICA』に出稿するって聞いて、「どうせお金を出すならその雑誌の特性に合わせた形がいいんじゃないか」って話をして、提案したアイデアのひとつが手書きの広告だったんです。

―『音楽と人』に載った、小林さん直筆の「レターアド」ですね。

小林:手書きっていうアイデアは面白いと思ったんですけど、ただ「パラレルワールド」っていうテーマでアルバムの物語を展開していく中で、手書きの広告を『音楽と人』に載せることが、どうテーマに収束していくか僕には最初想像できなかったんです。でも、そこに対しても修兄がちゃんと回答をくれたんですよね。

高野:小林くんの言う通り、「面白いからいいじゃん」だけではダメなんです。「レターアド」に関しては、「広告」の「広く告げる」という性質に対して、『音楽と人』はもっとパーソナルな部分を大事にしている雑誌だから、「広く告げる」ではなくて「あなたに告げる」という方法論をとりました。そういう並行世界、パラレルワールドを展開できたらなと。小林くんの想いがこもった手紙を載せたらファンも嬉しいだろうし、THE NOVEMBERSをよく知らない人でも、一瞬パッとページをめくる手が止まるんじゃないかって思ったんですよね。

―“僕らはなんだったんだろう”の「対価」に対する提案も非常に興味深いものがありました(iTunesでの販売に加え、デジタルのジャケットをユーザーが自由にデザインし、Twitterでシェアすることによって、無料でmp3音源がダウンロードできた)。

高野:あれは小林くんからの提案でした。

小林:対価ってお金に限ったことじゃないよな、と前から思ってて。音楽にお金が払われなくなってきたことに対して、いいか悪いとかは一言も言わずに、みんなが考えるきっかけを自分の作品で表現できればなっていうのは常々思っていたんです。

高野:これまでTHE NOVEMBERSのジャケットはずっとtobirdくんが描いてて、その世界観が好きな人はいっぱいいるんですよね。今、ファンの人が作ったジャケットが数千枚あるんですけど、その1枚1枚にそれを作った人の物語があって、パラレルワールドになってるっていうことも面白いですよね。

―ここでは、SNSによる「拡散」っていうのも目的のひとつだったのでしょうか?

高野:この曲に関しても、そこは実はあんまり求めていませんでした。拡散やバズって、メリットもある一方で、失うものも大きいんです。

―あくまで作品の物語をリスナーに伝えるためのコミュニケーションであったと。

高野:アルバムのプロモーション全体において、いろんなトライブ(「年代や性別を超え、共通の趣味や興味、価値観で形成される部族」という意味)の人が興味を持ってくれることが大事で、「THE NOVEMBERSってバンド、単語をよく見るな」って状況を、リアルとデジタルを通して、ファンはもちろん、ファン以外の人に感じてもらうことがポイントでした。僕らは大きなマスマーケティングは展開できないし、誰に話しても知っている「世の中ゴト化」されたバンドでもない。だからこそ、いろんな仕掛けを施しながら、僕らが届けたいと思っている方々へゆっくりとだけど深く『Rhapsody in beauty』の物語を伝えていきたいと思いました。なので、ひとつの企画を派手に出すよりは、いろんな分野における仕掛けを15個くらい実行して、総合力で勝負しようと思ったんですよ。1個をバイラルさせるんじゃなくて、全部を含めてバイラルさせることができるかどうか。そこが大きなポイントでした。

音楽とはまったく関係のないブランドや企業が、音楽を媒介にして一緒に高め合えたら、それは素敵なことだと思うんです。(高野)

―『Rhapsody in beauty』にまつわるさまざまな動きのひとつの終着点となったのが、11月28日に行われた新木場STUDIO COASTでのツアーファイナルだったと思います。まず、ファイナルを終えての感想を小林さんにお伺いしたいのですが。

小林:チケットは完売しなかったんですけど、「もっと活動を広げて行きたい、これからもよろしくね」っていう態度を出せたらいいなと思ってたし、何よりも感謝の想いがありました。来年結成10周年なんですけど、あの日を境にまた新鮮な気持ちでバンドを始められたらなと思って、セットリストや演奏以外の演出も考えました。

―アンコールで、初期の曲である“バースデイ”が演奏されたのは非常に感動的で、まさに今おっしゃったような感覚が表されていたように思います。そして、あの1日の中にも、これも雑誌広告の新しい試みといえる『MUSICA』とのコラボレーションによる「AFTER STAGE PASS」など、いろんなアイデアが詰め込まれていたわけですが、中でも「ビーコン」(スマートフォンの位置情報を特定し、ロケーションに合わせて必要な情報を配信する仕組み)を使った試みは非常に画期的なものだったのではないかと思います。

高野:あれはリクルートホールディングスが提供する「KOLA」というアプリとアライドアーキテクツというデジタルマーケティングの上場会社がTHE NOVEMBERSに協力してくれたことがすごく大きなことだと思っていて、ひとつの僕が描いている野望でもあるんですよね。要は、メジャーのビッグアーティストじゃないと、大きなブランドや企業と組めないわけではないっていうことを示せたらなと思ったんです。音楽とはまったく関係のないブランドや企業が、音楽を媒介にして一緒に高め合えたら、それは素敵なことだと思うんです。

―異業種同士が手を取り合うことで広がる可能性があると。

高野:僕の本(『始まりを告げる《世界標準》音楽マーケティング』)で言うところの「エクスパンデッドユニバース」を、ひとつ形として示したかったんです。それぞれの得意分野がどちらかの世界に組み込まれることなく、並列に存在し、かつ中長期的なリレーションを築く。もちろん、そういった試みは、作品やライブがそのアイデアに負けない素晴らしいものであるという前提があって成り立つんですけど。これからもリクルートホールディングスさんやアライドアーキテクツさんとは一緒にできたらなと思っています。

―STUDIO COASTの名物である看板が、開演前は普通にバンド名とツアータイトルだったのが、終演後は「THANK YOU」に変わっていたのも印象的でした。

小林:あれに関してもいろんなアイデアがあって、「あそこで何か解禁情報を発表した方がいいんじゃない?」とか、「THANK YOU」にするにしてもバンド名を入れるかどうかとか、いろんな話をして。

高野:結局、シンプルに「THANK YOU」っていう文字と、あと日付の「NOVEMBER」が「NOVEMBERS」になってるのが一番いいねって。

開演前のSTUDIO COAST看板 撮影:タイコウクニヨシ

小林:ただ当日に看板の文字を変えただけではなくて、僕があの看板に憧れを抱いてるエピソードをブログに書いたこともよかったと思ってます。今回修兄がやってくれたすべてが、タイミングや順番をきちんと考えられてるんですよね。

高野:僕が思ってるのは、『Rhapsody in beauty』は次のアルバムへの布石でもあるということ。アルバムって、前作の評価が高ければ、次も売れると思うんです。OASISで言えば、『(What’s the Story) Morning Glory?』(1995年)がバカ売れして、あれを最高だと思った人が、次作の『Be Here Now』(1997年)も買うわけじゃないですか? つまり地続きなんですよ。だから『Rhapsody in beauty』も、このライブが終着点ではなくて、今までのファンはもちろん、これを機にバンドを知ってくれた人が次も聴きたいと思ってくれたかどうかが大事ですよね。そう考えると、『今日も生きたね』からここまでがずっとつながってるし、これからも続いていくんですよね。

何でも疑ってかかりたくて、CDが売れないってずっと言われてますけど、それすら疑ってかかりたい。ホントにCDは売れないのか?(高野)

―ずっと地続きというアングルはありつつ、アルバムからツアーというひとつのサイクルが終わったという意味では、一連の活動に対する手応えをどのように感じていますか?

小林:何かを達成したというよりは、とにかく感謝の念が強いですね。今はもう来年のことを考えてるんですけど、今回の一連の動きをきっかけに、Facebookとかを通じて海外からもたくさん反応がきたので、身銭を切ってでもちゃんと海外に行きたいと思ってます。

―Spotify(ヨーロッパを中心に、アメリカやアジアの一部で世界展開している音楽ストリーミング配信サービス)での配信も行っていて、あれですぐに状況が変わるというわけではないと思いますが、何かしらのリアクションはありましたか?

小林:配信するってことをFacebookで発表したときは、海外から「待ってました」っていうメッセージをくれる人が多かったですね。裸のラリーズとかBORISとか日本のアンダーグラウンド好きの人から、DIR EN GREYとかビジュアル系好きの人、日本のアニメ文化好きの人まで、多種多様な人が興味を持ってくれてすごく面白いんですよね。

高野:Spotifyに関しては、やっぱり海外展開の第一歩という意味では大きいですね。『フジロック』も経て少なからず声は各国から確かに聞こえていて、だからこそ『Rhapsody in beauty』をSpotifyで世界先行配信に踏み切りました。同時に国内に向けては「世界先行で配信する」というニュースを作って、テック系やデジタル、ソーシャルに関心の強いトライブに引っかかりを作ることに意味がありました。海外に向けては、これまでYouTubeかSoundCloudで聴くぐらいしかできなかったので、ちゃんと音が届けられたことは大きいし、新しいツールを使うことで、またそこから始まる物語があるんですよね。

―高野さんは一連の活動に対する手応えをどう感じていますか?

高野:満足は永遠にしないだろうし、反省点を挙げれば切りがないです。結局THE NOVEMBERSのCDや物販が売れたり、ライブの動員が増えたりしないと、僕がMERZに入った意味がないわけですから、数字に対してはもっと結果を残したいという想いはあります。なので、次の動きをすでにいろいろと頭の中ではぼんやりと考えつつ、逆に「ただシンプルにCDを出します、以上」ってなるかもしれない(笑)。

小林:確かに、次何もやらなかったら、やらなすぎてみんな気にするかも(笑)。

高野:何でも疑ってかかりたくて、CDが売れないってずっと言われてますけど、それすら疑ってかかりたい。ホントにCDは売れないのか? 僕はまだ売るためにできることはあると思ってるんですけど、もちろんSpotifyとかも含め、いろんな可能性を模索していって、その中でTHE NOVEMBERSが唯一無二の存在になれたらいいなって思いますね。

周りのアーティストを見てると、ちょっと気負いすぎかなって思うこともあるんですね。CDが売れないんだったら、その状況を楽しんで、そのときしかできない贅沢をどう楽しむか。(小林)

―広く今の音楽業界っていうものを見たときに、高野さんは「音楽業界を拡張させたい」ということもおっしゃっていますが、改めて、これからどんなことが重要だとお考えですか?

高野:音楽業界を拡張するっていうのは、あらゆる人や業界がもっと音楽を媒介としてつながっていく、ビジネスをしていくということだと思っていて。それを紐解いていけば、問題の根源はいろんなところにあるから、レコード会社も、事務所も、プロモーターも、メディアも、リスナーも、総力戦じゃないと問題の解決は無理だと思うんです。ただ、今は時代や状況の変化にあわせていろんな人の役割が変わってきているわけで、領域侵犯ってことではなく、みんながどんどん手をつないでいくことが理想だと思います。音楽に携わっている人たちは、音楽が好きな気持ちは同じだから、全員で音楽の火をもっと灯せばいいんじゃないかって。どんどん薪を入れていこうよと。いろんな人やものやコトをつなげられる力を、音楽は持っていると思うので。

―では、これからのアーティストのあり方という意味では、小林さんはどんなことが大事になるとお考えでしょうか?

小林:楽しむこと。こう言っちゃうとすごく簡単ですけど、自分のやってることを素直に楽しめてないときは、「自分のやり方が間違ってるのでは?」と疑う習慣を身につけるといいんじゃないかと思います。あとは音楽に限らず、クリエイターはみんなそうだと思うんですけど、やっぱりどう飯を食うかってしがらみがあると思うんですね。でも僕は、それはあくまで評価の解釈のひとつでしかないと思ってて、他に効率のいいお金の稼ぎ方がいっぱいあるのにわざわざ「表現」という道を選んでるわけだから、その表現でしかできないことをやるのが正解だと思ってて。僕はすごくいいものを作っているという自負があって、それを届けたいというシンプルな考え方なんですけど、周りのアーティストを見てると、ちょっと気負いすぎかなって思うこともあるんですね。CDが売れないんだったら、その状況を楽しんで、そのときしかできない贅沢をどう楽しむか。そういうことができれば、表現をすることを選んだ人間にとっては、冥利に尽きるんじゃないかと思うんですよね。

- 書籍情報

-

- 『始まりを告げる《世界標準》音楽マーケティング 戦略PRとソーシャルメディアでムーヴメントを生み出す新しい方法』

-

2014年4月18日(金)発売

著者:高野修平

価格:1,944円(税込)

発行:リットーミュージック

- リリース情報

-

- THE NOVEMBERS

『Rhapsody in beauty』(CD) -

2014年10月15日(水)発売

価格:2,500円(税込)

MERZ / XQMP-10011. 救世なき巣

2. Sturm und Drang

3. Xeno

4. Blood Music.1985

5. tu m'(Parallel Ver,)

6. Rhapsody in beauty

7. 236745981

8. dumb

9. Romancé

10. 僕らはなんだったんだろう

- THE NOVEMBERS

- プロフィール

-

- THE NOVEMBERS (ざ のーべんばーず)

-

2005年に結成した日本のオルタナティブロックバンド。2007年にUK PROJECTから1st EP『THE NOVEMBERS』をリリース。国内の大規模なロックフェスティバルでは『FUJI ROCK FESTIVAL』『ARABAKI ROCKFEST』『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』『COUNTDOWN JAPAN』などに出演。2012年からはiTunes storeで世界62か国への楽曲配信を開始。海外バンドの来日公演のサポートも増えTELEVISION、NO AGE、BORIS、 BO NINGEN、Wild Nothing、Thee Oh Sees、ULTERIOR等とも共演。そして、台湾の『MEGAPORT FESTIVAL』にも出演し、国内だけでなく海外からの注目も高まる。2013年9月末までにUK PROJECTから計8枚の音源をリリース。2013年10月からは自主レーベル「MERZ」を立ち上げ、2014年10月15日に独立後早くも3作目となるフルアルバム『Rhapsody in beauty』をリリース。

-

- 高野修平(たかの しゅうへい)

-

デジタルマーケティング会社トライバルメディアハウスにてシニアプランナー / サブマネージャー / 音楽マーケターとして所属。音楽業界ではレーベル、事務所、放送局、音響メーカーなどを支援。音楽業界以外にも様々な業種業態のコミュニケーションデザインを行っている。日本で初のソーシャルメディアと音楽ビジネスを掛けあわせた著書『音楽の明日を鳴らす-ソーシャルメディアが灯す音楽ビジネス新時代-』、『ソーシャル時代に音楽を”売る”7つの戦略』を執筆。メディア出演、講演、寄稿など多数。2014年4月18日に3冊目となる『始まりを告げる《世界標準》音楽マーケティング-戦略PRとソーシャルメディアでムーヴメントを生み出す新しい方法-』を出版。また、THE NOVEMBERS、蟲ふるう夜に、Aureoleのマーケティングコミュニケーション、クリエイティブディレクターも担当している。M-ON番組審議会有識者委員。

- フィードバック 1

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-