大判カメラで鮮やかに撮影、現像された、聖地・熊野の山河や、咲き誇る桜、一面の銀世界。レンズを通して生まれる鮮明さとボケの織りなす妙も、観る者をその世界に引き込む――。しかし、鈴木理策の写真は、同じような「わかりやすい」対象を写した優等生的な「美しい写真」とは異質の何かを、常にこちらに投げかけてきた。そこで、東京オペラシティ アートギャラリーで開催中の大規模個展『鈴木理策写真展 意識の流れ』を訪ね、「『見るということ』そのものを提示したい」という写真家の真意、またそこへ辿り着くまでの軌跡をじっくり聞いた。その異質な「美しさ」の秘密を、ぜひ知ってほしい。

写真を見ることって、今いるのとは違う場所・時間を見ることだから、基本的に落ち着かない気分になるはず。

―今回の個展は、鈴木さんのライフワークと言える熊野の自然をとらえた『海と山のあいだ』、雪景色の『White』、咲き誇る『SAKURA』などの代表的シリーズに、最新作が加わるものです。約100点の作品はどれも美しい一方、たとえば同じような対象を撮った観光・広告写真がもたらす「安心できる感動」とは異質なものを感じます。

鈴木:ええ、そうですね。

―鈴木さんは、いわゆる「絵作り」をしないそうですね。風景を前に、ここかなという場にパッと三脚を立て、自分が最初に気になった部分にピントを合わせ、後は周囲の風や光をきっかけにシャッターを押す。そんな撮り方をしていると聞きました。

鈴木:言葉にすると「ホントですか?」って話ですよね。でも、じっくり構図を決めて、シャッターチャンスを待って……だと、写真は「整って」きちゃう。写真を見てくれる人とのコミュニケーションも、その部分に終始してしまいます。見どころが決まってしまう、というのかな。僕の写真はむしろ、特定の見どころはなくしたいという気持ちがあります。

―そのせいか、美しさに見入ると同時に「なぜここでシャッターを押したのか?」「なぜここにピントを合わせたのか?」という謎が自然と湧いてきます。「この写真は、どこをどう見たら良いのだろう」という感じもあって。

鈴木:それは、写真を見ることを豊富に体験しているからですよね。でも写真を見ることって、今いるのとは違う場所・時間を見ることだから、基本的に落ち着かない気分になるはず。特に今回の展示のように、大きなサイズに一定以上のクオリティーでプリントして、空間を作り込んで観せる環境だとそうでしょう。観る側は自然といろんな意味を見出そうと、彷徨うような経験・時間・記憶が生まれる。それは単に何か写っている、メッセージを発する、というのとも違うものになると考えています。

僕が「こう見た」ということより、世界が「こうあった」というのを撮りたい。

―展覧会タイトル『意識の流れ』もそことつながるのでしょうか?(「意識の流れ」は心理学で「人の意識は静的な配列で成り立つのではなく、動的なイメージや観念が流れるように連なったもの」とする考え方にも使われる)

鈴木:僕が「こう見た」ということより、世界が「こうあった」というのを撮りたい。それによって、「俺はこう撮りました!」という「写真のための写真」とは違う、むしろ自分が見損ねた世界を感じ取れるんじゃないか、そんな風に思っています。だから自分がそこにいた証とかではなく、むしろ今もこの風景はあそこにあるのだろうな……と思いを馳せることもあります。

―撮ったフィルムを現像したとき、自分が見たつもりのイメージとも差異がある、そのことにも関心があるそうですね。

鈴木:写真には撮る行為と、後にそこから選んでプリントする作業があって、両者の間にもズレが生じます。僕は撮った写真を選ぶときも、実際の風景を前にしたような「初めて見る感じ」があって。そんなバカな、と言われそうですけど、実際そういうことは起こります。撮ることとその後の作業は、身体的にもかなり違う行為だし、それをふまえることで、でき上がる写真も変わってくると思うんですね。

『SAKURA 10, 4-45』 2010年 ©Risaku Suzuki / Courtesy of Gallery Koyanagi

『海と山のあいだ14, DK-335』 2014年 ©Risaku Suzuki / Courtesy of Gallery Koyanagi

―逆に、構図を決め込んで、狙って撮るようなやり方だと……。

鈴木:写真家はそのときの記憶が頭にあるから、写真の中からお目当てのイメージを「探す」ことになるでしょう。それで写真家の考える見どころを中心に伝えるのも良いとは思う。でも、作為を消して撮った結果「写ってしまう」ことを引き受けた写真は、どこを見ていいかわからないからこそ、じっくり見られることにもなると考えています。

―お話を伺うと、そうした考えの上であえてなのか、過去にも多くの人が撮ってきたようなモチーフを選んでいるようでもあり、興味深いです。2000年に『木村伊兵衛写真賞』を受賞した『PILES OF TIME』シリーズでは恐山も撮っていますが、それまでの写真家がとらえたのとは違う、光の豊かな光景でした。

鈴木:たしかに僕がモチーフにしてきたのは、過去に固定化されたイメージがあるものが多い。「桜とは、雪とはこういうもの」というイメージがあり、そこから「桜の写真って、雪の写真ってこういうイメージだ」となっていく。でも、僕のような方法で写真を撮るときは、そんな対象のほうが、かえって見る側に新鮮に感じてもらえるかなというのはあります。

「自分はうまくやれる」と勘違いした頭の固い若者だったんです。だから、批判を自分の中で引き受けるのは、最初は苦痛でした。

―そういった独自の写真への向き合い方や制作姿勢は、早くから確立できましたか?

鈴木:いろいろなことがつながって徐々に、ですね。僕は熊野地方の新宮市(和歌山県)育ちです。高校卒業後、ファッションや広告など、華やかな写真の仕事への憧れもあり、東京綜合写真専門学校(写真評論家の重森弘淹が設立)に進みました。

『Étude10, F-8』 2010年 ©Risaku Suzuki / Courtesy of Gallery Koyanagi

『海と山のあいだ08,DK-3』 2008年 ©Risaku Suzuki / Courtesy of Gallery Koyanagi

―高校時代から写真は撮っていたのですか?

鈴木:美術部で、ヨーロッパの石壁などをひたすら描いていました。そのとき資料として参考にしたのが『木村伊兵衛のパリ』という写真集。地元の新宮市には高校の図書館と市立図書館に1冊ずつしかなく、それを交互に借り続けていました。初めてのカメラも、絵画の素材撮りのために手に入れたものでした。

―そこから写真へ進むのですね。

鈴木:写真は絵画より(制作の)結果が早いというのも自分にとって魅力でした。当時は何かこう、妙に自分に自信があったんですね。写真についてもわりといけるとふんでいた。課題を出したら褒められると思っていたんですが、そこでコテンパンにやられたんです。

―自分で思ったほど、上手に撮れていなかった?

鈴木:というより、撮る側の作為が見え透いているというので否定された。自分では写真を評価する上で最重要くらいに考えていた基準、たとえば趣味の良い構図とかオリジナリティーみたいな考え方が、根本から覆されたんです。そこから真逆とも言える「ただ写っている」「ふつうに撮る」、つまりストレートな写真の可能性について教わりました。

―それまでどんなものを撮っていたのですか?

鈴木:付き合っていた彼女や、東京の街のスナップショットとか……いろいろ撮りました。「自分はうまくやれる」と勘違いした頭の固い若者だったんです。だから、今話したような批判を自分の中で引き受けるのは、最初は苦痛でした。でも、「ふつうに撮れ」と言われたことが、いざやってみるとうまくできないわけです。

―できないと余計に気になって……それが最初の転機になったわけですね。

鈴木:専門学校を卒業後、アメリカに何度か撮影旅行に行きました。1980年代のアメリカは、重要な写真家たちが相次いでデビュー写真集を出し、美術館が写真のコレクションを積極的に始めるなど、新たな動向が起きていた。そのシーンに憧れたし、そこには「いい写真」の1つの基準があるのだろうと考え、彼らと同じ土地で撮ってみようと思ったんです。

―同じ環境で、自分にどういうことがやれるのか、と。

鈴木:特定の場所を撮りたいというより、撮る行為自体を再考する経験を求めていました。たとえば、何もない場所をどう撮るかを考えるために、砂漠に行きました。また、1つの写真をじっくり時間かけて見てもらうにはどんな方法があるだろうと思い、双子が集まるお祭りを、遠くから大判カメラで撮ったことも。このお祭りには必ずそっくりな兄弟姉妹が2人ずついるから、群衆として写せば、みんな双子を探してじーっと見るだろうなと思って(笑)。今回これらの初期作品も、展覧会場のギャラリーショップ「gallery5」で展示しています(会期中、展示作品の入替あり)。

日本の街はごちゃごちゃで、構図も決めづらい。一方、そんな中でもわりとパッと撮った写真の中に、自分でもいいと思えるものがありました。

―そんな試行錯誤から、今のスタイルに辿り着いた流れとは?

鈴木:分岐点はその後、日本中の街にある「鳥居」を被写体にしたシリーズを撮ったことです。ポラロイドカメラのフィルムを1年分もらって、その成果で展覧会を開くという機会をもらったのがきっかけでした。

―鳥居といえば神社で、故郷の熊野で親しんでいた対象でもある?

鈴木:そうですね。同時にコンセプトとして、聖域の記号・象徴としての鳥居を選んだともいえます。日本中の風景に、ときには唐突な感じで存在しているもの。その写真を集めたらどうなるかの試みでした。さきほど話したアメリカの写真家たちの中にルイス・ボルツやスティーブン・ショアといった風景写真を主に撮る人たちがいて、彼らは自ら決めたコンセプトに沿い、構図や距離も自分のルールを決めて撮り集める方法論で、新しい流れを生みました。僕も当時そうした写真を目指していましたが……。

―アメリカでの試行錯誤の日々と、日本の鳥居を撮るのとでは勝手が違った?

鈴木:そう。アメリカの風景は「引き」もあって撮りやすいけれど、日本の街はごちゃごちゃで、構図も決めづらい。一方、そんな中でもこだわらずに撮った写真の中に、自分でもいいと思えるものがありました。それで「もっと自由に撮ってみるか……」と幅が広がった感じです。

―ポラロイドカメラだったのも、そうした気付きのためには良かったんでしょうね。

鈴木:そうですね。撮ってすぐ自分で見られるから、次を考えることもしやすかった。この鳥居の展覧会では、それまで結構厳しい批評も受けてきた自分が急に褒められて。あらためて「自由に撮っていいんだ」と思えました。それが20代前半で、自分としては早い時期にこうした経験ができたのが良かったと思います。

『White 09, H-343』 2009年 ©Risaku Suzuki / Courtesy of Gallery Koyanagi

―周囲の音や光に反応してシャッターを押す撮り方は、いつ頃生まれたのですか?

鈴木:鳥居の写真の経験から、基本的なルールがあってこそ写真を突き詰められる、という考え方とは違う可能性を感じました。でも、ならば何をもってシャッターを押せばいいのか? 自分の中であらためて大きな問題になったんです。たとえばA地点からB地点に向かう間に、構図を決め、シャッターを押す選択肢は無限にあるわけで。

―何を撮るかより、どう撮るか。より本質的な話とも言えそうです。

鈴木:それで実験しようと思ったのが、『KUMANO』(初期の代表シリーズ)でした。東京の自分の部屋から、故郷の熊野に行くまでの道中で写真を撮り、この問題に取り組みました。そこで光や風や音に反応してシャッターを押すやり方を見つけた、というわけです。

―『KUMANO』シリーズには、ロードムービー的な印象もありますが、背景にはそんな実験精神があったのですね。

写真は、実際の対象からある部分だけを、つまり何かしら情報を減らした上で撮られている。場合によってはそのコントロールさえできてしまうんです。

―個展に戻り、最新シリーズ『水鏡』について伺います。森の中の湖を撮ったもので、水面、水中、そこに反射して写る景色……それぞれにピントを合わせると、他の要素はおぼろげになっていくのが実感できます。人は世界の全貌を一度には見てとれない、ということでしょうか。

『水鏡14, WM-61』 2014年 ©Risaku Suzuki / Courtesy of Gallery Koyanagi

映像作品『The Other Side of the Mirror』 2014年

鈴木:写真というメディアでは、「写っているものを一度に見られる」ということが起きます。でも人は、何かを見る前にその段取りとして「焦点を合わせる=フォーカス」する動作を経由しますよね。そのことが、湖の水面というモチーフを通じて、さらにレンズのピントを合わせたり、大きく外したりすることで顕著に現れてくると考えました。世界を見ているつもりで見ていない、というのが露呈するというのかな。

―関連する映像作品では、ピントの合う距離が少しずつ移動することで、それをさらに如実に示しています。これらも今までの作品の延長線上にある?

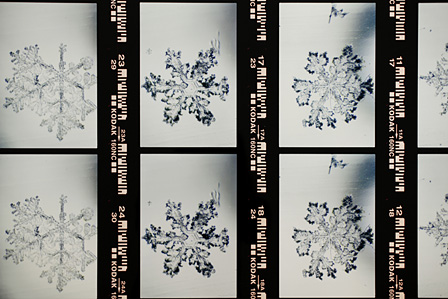

鈴木:はい。写真でいったい何が起こっているのかを、動画で示しているともいえます。雪の結晶をとらえた映像作品も同じで、ピントが合う範囲に入ってきた結晶はクリアに見えるので「わあ、綺麗だ」と思う。でもそれは世界が変化したのではなく、人間側が勝手に知覚していることですよね。その両者の差を表したわけです。

『Contact / Snow Letter』(部分) 2007年

―同じ展示室の、横一列に並ぶ雪原の組写真もそこにつながりそうです。あの12点の中には、じつは何もプリントしていない真っ白な紙も混ざっているとか。

鈴木:はい、意地悪ですよね(笑)。ふつうなら紙にしか見えないものが、状況によっては雪にも見える。やはり写真というのは、実際の対象からある部分だけを、つまり何かしら情報を減らした上で撮られている。場合によってはそのコントロールさえできてしまうわけで、これは人が「ものを見ること」自体にもいえると思うんです。

―やはり鈴木さんは、「見ること」を考え続けている?

鈴木:でも僕の場合、それは「写真を考える」ことから出てきました。そこから「見ること」を考えるようになった。写真に写っている内容に向かうのではなく、知覚すること自体について考え始めたというか。そこは自分でも少し変わっていると自覚しています。

デジタルカメラで撮ったものをプリントする行為は、デジタルが持つ可能性のごく一部でしかない。実際はもっと可能性があると思います。

―写真におけるデジタルとフィルムの関係はどう考えますか? 鈴木さんも参加する、写真家と批評家のグループ「写真分離派」には、銀塩写真の時代からデジタルカメラの台頭という流れをどうとらえるかの問題意識もあると思います。

鈴木:まず、フィルムは当然ながらプリントを作るためのもの。一方、データのままで使うなら、デジタルで撮ればいいと思うんです。そう考えると、デジタルカメラで撮ったものをプリントする行為は、デジタルが持つ可能性のごく一部でしかない。実際はもっと可能性があると思います。デジタル動画についても、あれは毎秒30枚の写真を撮りまくっているとも言えますね。それって何だろう? と思い、制作したのが、今回の映像作品の1つ『火の記憶』です。

―『火の記憶』は、火をテーマにした作品ですね。1台のデジタルカメラを使い、冒頭は映像、次に写真のスライドショー、最後に映像から抜き出した静止画をつなぎあわせたコマ撮り的動画、という構成です。

鈴木:最後の燃え盛る炎のパートは、途中で動画が急に静止画になるので、観ている側は感覚がつんのめりますよね。でも、時間はそこでも変わらず流れ続ける。映像を経験する際も、時間は伸び縮みしていると伝えたい気持ちもありました。冒頭の皆既日食のシーンも、天体の運行は、世界を一様に流れるある種の「絶対時間」だと思ってのことです。

―今は日常的にスマホで写真を撮り、インターネットで共有して……という状況もあります。そんな中で、この展覧会が来場者にとってどんな体験になればと思いますか?

鈴木:スマホ写真の勢いは、写真の1つの取り柄を示すものだと思います。つまり、決まったプリントサイズがなく、どこにでも、どこまでも入っていける。そんな中で、わざわざ会場まできて入場料を払い、歩き回って、写真の前に佇んで観る経験が写真展ですよね。でも、僕の写真はこうした形でしか完結し得ないとも考えていて、そこでは他にない経験も起こり得る。それを知ってもらえたら幸いです。僕の方法論が唯一の正解とは思わない。ただ、今回の個展が、そうした「写真の幅」を知るきっかけになれば嬉しいです。

―逆に、ご自分の「写真」とは隔たりのありそうなスマホ写真に、意外な共通点を感じる部分はありますか?

鈴木:共通点かどうかわかりませんが、やはり写る内容を撮る側が詳細に確認しないような撮り方で生まれる写真がそこには多くあるはずで、面白いものも莫大に増えているのではないでしょうか。気軽なだけに、多くはどんどん消えていくのかもしれませんが、スマホの写真だからできることも絶対あると思いますよ。

―今日お話を伺う中で、写真を見る・撮ることに限らず、日常的にしているいろいろな行いについて、それが何なのかあらためて考えるのも面白そうだと思いました。写真へのアプローチに限らず、ふだん大事にしている思考などはありますか?

鈴木:そうですね……僕はわりと、物事をなかなか決めないところがあります。締切をギリギリまで延ばして考えるとかね(笑)。それはやはり、可能性が広がる余地があると思うからです。人は一度こうだと決めてしまうと考えるのを止めるけれど、保留にしておけば思いつくこともある。同時に、「次にどう転ぶか」を考えながら選択をしていくってことかな。でも基本的には、ものを作る人って意識的・無意識的いずれにせよ、すでに自分の中で大きな答えはわかっているようにも思います。その上で、手作業の中で実際に確かめていく。その大もとをとらえる直観というのは、自分に余白がないと生まれないのではないか、そんな風に考えています。

- イベント情報

-

- 『鈴木理策写真展 意識の流れ』

-

2015年7月18日(土)~9月23日(水・祝)

会場:東京都 初台 東京オペラシティ アートギャラリー

時間:11:00~19:00(金、土曜は20:00まで、入場は閉館の30分前まで)

休館日:月曜(月曜が祝日の場合は翌火曜日、9月22日は開館)、8月2日

料金:一般1,200円 大・高生1,000円

※中学生以下無料

※障害者手帳をお持ちの方および付添1名は無料対談シリーズ「木曜教室」

2015年8月27日(木)19:30~(19:15開場)

会場:東京都 初台 東京オペラシティ アートギャラリー

出演:

石川直樹

鈴木理策2015年9月10日(木)19:30~(19:15開場)

会場:東京都 初台 東京オペラシティ アートギャラリー

出演:

清水穣

鈴木理策

定員:60名(要事前予約)

料金:各回 当日の一般入場券が必要

※学生割引、障害者手帳、招待券、友の会の無料入場は適用外

- プロフィール

-

- 鈴木理策 (すずき りさく)

-

1963年和歌山県生まれ。1980年代後半から写真を媒体に創作活動を始める。1998年に故郷の熊野をテーマに初の写真集『KUMANO』を、翌年には恐山を撮った『PILES OF TIME』を発表。聖地へ向かう道程がロードムービーのような連続写真の手法で収められる、物語性をはらんだ新たな表現が評価され、2000年に『第25回木村伊兵衛写真賞』を受賞。2006年にニューヨーク、2011年にチューリッヒで個展を開催するなど、国際的に活動の場を広げている。

- フィードバック 33

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-